সিন্ধু সভ্যতা

এই নিবন্ধটির রচনা সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে। কারণ ব্যাকরণ, রচনাশৈলী, বানান বা বর্ণনাভঙ্গিগত সমস্যা রয়েছে। |

| |

| Alternative names | সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা |

|---|---|

| ভৌগলিক সীমা | দক্ষিণ এশিয়া |

| সময় | ব্রোঞ্জ যুগ দক্ষিণ এশিয়া |

| তারিখ | আনু. ৩৩০০ – আনু. ১৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ |

| টাইপ সাইট | হরপ্পা |

| প্রধান স্থান | হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো, লোথাল, কালিবঙ্গান, আলমগীরপুর, সুৎকাগেন্দর, বালাকোট, রাখিগড়ি, রুপার, আমির, প্রভৃতি |

| পূর্বসূরী | মেহেরগড় |

| উত্তরসূরী | ধূসর কুম্ভসংস্কৃতি অংকিত সমাধিক্ষেত্র এইচ সংস্কৃতি |

সিন্ধু সভ্যতা ছিল একটি ব্রোঞ্জ যুগীয় সভ্যতা (৩৩০০ – ১৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ; পূর্ণবর্ধিত কাল ২৬০০ – ১৯০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)। এই সভ্যতার কেন্দ্র ছিল মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের[১] পশ্চিমাঞ্চলে[২][৩] অবস্থিত সিন্ধু নদ অববাহিকা।[n ১] এই সভ্যতা প্রস্তর যুগে বিকাশ লাভ করে (প্রাচীন যুগকেই প্রস্তর যুগ বলে)। প্রথম দিকে এই সভ্যতা পাঞ্জাব অঞ্চলের সিন্ধু অববাহিকায় বিকাশ লাভ করে। পরে তা প্রসারিত হয় ঘগ্গর-হকরা নদী উপত্যকা[৭] ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চল পর্যন্ত।[৮][৯] বর্তমান পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পশ্চিমদিকের রাজ্যগুলি, দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তান এবং বালোচিস্তান প্রদেশের পূর্ব অংশ এই সভ্যতার অন্তর্গত ।

পূর্ণবর্ধিত সময়কালে এই সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতা নামে পরিচিত। হরপ্পা ছিল এই সভ্যতার প্রথম আবিষ্কৃত নগরগুলির অন্যতম। ১৯২০-এর দশকে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এই শহরটি আবিষ্কৃত হয়।[১০] ১৯২০ সাল থেকে সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নস্থলগুলিতে খননকার্য চলছে। ১৯৯৯ সালেও এই সভ্যতার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নসামগ্রী ও আবিষ্কৃত হয়েছে।[১১] মহেঞ্জোদাড়ো সিন্ধু সভ্যতার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

হরপ্পা ভাষা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়নি এবং এই ভাষার উৎস অজ্ঞাত। যদিও ইরাবতম মহাদেবন, অস্কো পারপোলা, এফ জি বি কুইপার ও মাইকেল উইটজেল প্রমুখ বিশেষজ্ঞেরা এই ভাষার সঙ্গে প্রোটো-দ্রাবিড়ীয়, এলামো-দ্রাবিড়ীয় বা প্যারা-মুন্ডা সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে বর্তমান সময়ে সিন্ধু সভ্যতা অন্তর্গত।

সভ্যতার নাম নিয়ে বিতর্ক[সম্পাদনা]

হরপ্পা সভ্যতার প্রথম দিকে আবিষ্কৃত মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা নগরটি সিন্ধু উপত্যাকা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। যার ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকরা সিন্ধু নদীর নাম অনুযায়ী এই সংস্কৃতিকে সিন্ধু সভ্যতা নামকরণ করা হয়েছিল।

কিন্তু পরে সিন্ধু উপত্যকার বাইরে নানাস্থান থেকেও এই সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হতে থাকে। এই সভ্যতার ব্যাপক বিস্তৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এখন আর একে সিন্ধু সভ্যতা বলা হয় না। ঐতিহাসিকরা প্রত্নতত্ত্বের একটি ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে এই সভ্যতার প্রথম আবিষ্কৃত প্রত্নক্ষেত্র হরপ্পার নাম অনুসারে এই সভ্যতাকে হরপ্পা সভ্যতা নামকরণ করেছেন। যা বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকদের অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। এছাড়া ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পরে এই নামটি ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্র দ্বারা গ্রহণ করা হয়।

তবে বর্তমান যুগের এক দল ঐতিহাসিকরা নতুন এক নামকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। তারা এই সভ্যতা কে সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা বলতে বেশি আগ্রহী। তাদের মতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ঘাগর-হাকড়া নদীর তীরে সিন্ধু উপত্যকার তুলনায় অধিক সংখ্যক প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা ঘাগর-হাকড়া নদীকে ঋকবেদে উল্লেখিত সরস্বতী নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। ঘাগর-হাকড়া নদীটি প্রাচীন ভারতে সরস্বতী নদী নামে বিখ্যাত ছিল । হরপ্পা সভ্যতা সরস্বতী নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল তাই বিভিন্ন ইতিহাসবিদ এই সভ্যতাকে সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা বলে উল্লেখ করেছেন।[১২][১৩]

কালনির্ণয়[সম্পাদনা]

স্যার জন মার্শালের সময় থেকেই হরপ্পা সংস্কৃতির কাল নির্ণয়ের চেষ্টা চলছে। জন মার্শাল সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে ' 'ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন-এ' সর্বপ্রথম একটি নিবন্ধ লেখেন ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ।এই বিশদ প্রবন্ধটির নাম ছিল " ফার্স্ট লাইট অন এ লং ফরগটেন সিভিলাইজেশন : নিউ ডিসকভারিজ অব অ্যান আননোন প্রি-হিস্টরিক পাস্ট ইন ইন্ডিয়া " এই প্রবন্ধটি বেরোনোর এক সপ্তাহের মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিদ এ.এইচ. সায়েস লক্ষ্য করেন যে হরপ্পায় প্রাপ্ত বিভিন্ন সীলমোহরগুলি মেসোপটেমিয়ার "প্রোটো-এলামাইট" সিলমোহরের মতন দেখতে । প্রোটো-এলামাইট ট্যাবলেটগুলির বয়স আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের কাছাকাছি । সায়েস, তাই প্রাসঙ্গিকভাবে লিখেছেন যে 'হরপ্পা সীলমহর ।গুলির আবিষ্কার ভারতীয় সভ্যতার যুগ এবং উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলিকে বদলে দিতে পারে '।[১৪]

পরবর্তী সময়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ আর্নেস্ট জে.এইচ.ম্যাকে, যিনি মার্শালকে লিখেছিলেন যে সুমেরীয় সভ্যতার ,শহর-রাজ্যগুলির মধ্যে এবং কিশ-এ একটি ছোট বর্গক্ষেত্র স্টেটাইট সীলমোহরের সন্ধান পাওয়া গেছে । কিস থেকে প্রাপ্ত সীলটি জন মার্শালর (প্রত্নতত্ত্ববিদ)নিবন্ধের প্রাপ্ত চিহ্নগুলির মতো দেখতে।এই প্রমাণ গুলির মাধ্যমে এটা প্রমাণ হয়। যে হরপ্পা সভ্যতা মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সমসাময়িক ছিল। জন মার্শাল এই প্রমাণ গুলোর উপর নির্ভর করে হরপ্পা সংস্কৃতির কাল সীমা আনুমানিক ৩২৫০ - ২৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ধার্য করেছিলেন।তবে জন মার্শাল সিন্ধু সংস্কৃতির যে কাল নির্ণয় করে ছিলেন তা বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে।[১৪]

সি.জে. গ্যাড, অভিমত প্রকাশ করেছেন ২৩৫০ থেকে ১৭৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ হরপ্পা সংস্কৃতির বিকাশকাল। স্টুয়ার্ট পিগট ও মরটিমার হুইলার হরপ্পা সংস্কৃতির সময় ২৫০০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ধার্য করেছেন। মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া কিছু সীলমহর , হরপ্পা প্রত্ন সামগ্রী ও ইরানের প্রভৃতি স্থানের উপাদানের উপর নির্ভর করে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছিলেন।[১৫]

আধুনিক সময়ে রেডিও কার্বন পরীক্ষা হরপ্পা সংস্কৃতির কাল নির্ণয়ের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রথম দিকে ডি.পি আগরওয়াল এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হরপ্পা অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করেন । বর্তমান সময়ে হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্ন ক্ষেত্র থেকে পরিণত হরপ্পার ৭০ টিরও বেশি নতুন তারিক পাওয়া গেছে এই তারিখ অনুযায়ী হরপ্পা সভ্যতার পরিণত কাল ২৬০০ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ।[১৬]

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা নগর উত্তর সংস্কৃতির রেডিও কার্বন পরীক্ষা লব্ধ তারিখ অষ্টাদশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত।১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নাগাদ মহেঞ্জোদারো বিনষ্ট হয়েছিল বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতবাদ। প্রায় একই সময় আরো কিছুকাল পর হরপ্পাও মানবহীন প্রান্তরে পরিণত হয়েছিল। লোথাল , রংপুর প্রভৃতি কেন্দ্রের নগর উত্তর হরপ্পা সংস্কৃতি অবলুপ্ত না হয়ে স্থানীয় সংস্কৃতির রূপে বিদ্যমান থাকে। হরপ্পা সভ্যতার অবলুপ্তির কাল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা মনে করেন।[১৫]

বিভিন্ন ইতিহাসবিদ মনে করেন কটদিজি ও আমিরের মতো কেন্দ্রে আদি সংস্কৃতির অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে আদি হরপ্পা সংস্কৃতির সূচনা হয়েছে। ঐতিহাসিক গিগরি.এল পোশেল কোটদিজি সংস্কৃতি সূচনা পর্ব ৩২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দকে নির্ণয় করেছেন। ঐতিহাসিক দিলীপকুমার চক্রবর্তী ৩৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ধার্য করেছেন।[১৫]

বিভিন্ন আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক আদি , পরিণত ও উত্তর হরপ্পা সংস্কৃতির নিম্নরূপ কাল সীমা ধার্য করেছেন।

আদি হরপ্পা সংস্কৃতি :৩২০০ - ২৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। পরিণত হরপ্পা সংস্কৃতি :২৭০০ - ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। উত্তর হরপ্পা সংস্কৃতি :১৯০০ - ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।[১৭]

বিস্তার[সম্পাদনা]

সিন্ধু সভ্যতা মোটামুটিভাবে প্রাচীন বিশ্বের অন্যান্য নদীমাতৃক সভ্যতার সমসাময়িক ছিল যেমন প্রাচীন মিশরীয় , মেসোপটেমিয়ান ও চৈনিক সভ্যতা । প্রায় ৭০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ বেলুচিস্তানে সিন্ধু উপত্যকায় সর্বপ্রথম কৃষির উদ্ভব হয়েছিল। কৃষির উদ্ভবের ফলে মানুষ যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, যার ফলে তাদের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিলো। কৃষির অত্যধিক পরিমাণে উন্নতির কারণে সাধারণ মানুষের কাছে প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত বেঁচে যাচ্ছিল । যার মাধ্যমে মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে আর ক্রমশ তারা একটি গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে একটি নগর সভ্যতায় পরিণতি লাভ করে । হরপ্পা সভ্যতার মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার বৃহৎ নগর কেন্দ্র গুলিতে সম্ভবত ৩০,০০০ থেকে ৬০,০০০ ব্যক্তি বসবাস করত এবং সভ্যতার প্রাপ্ত বয়সে , উপমহাদেশের জনসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল ।[১৫]

হরপ্পা সভ্যতার প্রধান দুটি নগর সিন্ধু অববাহিকায় আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে এই সভ্যতা প্রথমদিকে সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু পরে সিন্ধু উপত্যকার বাইরে নানা স্থানে এই সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে । এই সভ্যতার ব্যাপক বিস্তৃতির পরিপ্রেক্ষিতে একে এখন আর সিন্ধু সভ্যতা বলা হয় না প্রথম আবিষ্কৃত কেন্দ্রের নাম অনুসারে একে হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়। ভারতে উপমহাদেশ এর বিশাল এক অংশ জুড়ে বিস্তৃত হরপ্পা সভ্যতা। এই সভ্যতার বসতিগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তরটিতে রয়েছে বৃহত্তম বসতিগুলি যেমন মহেঞ্জোদারো (২০০ হেক্টরের বেশি)। হরপ্পা ( ১৫০ হেক্টরের ) গানেরিওয়ালা (৮১.৬ হেক্টরের বেশি), রাখিগড়ী (৮০ হেক্টরের বেশি), এবং ধোলাভিরা (প্রায় ১০০ হেক্টর) এছাড়া চোলিস্তানের লুরেওয়ালা, যার আনুমানিক জনসংখ্যা প্রায় ৩৫,০০০ ,ঐতিহাসিকরা মনে করেন মহেঞ্জোদারোর মতোই বড় ছিল এই নগরটি । এছাড়াও অন্যান্য বড় প্রত্নক্ষেত্র ২০০ হেক্টরের মধ্যে যেমন নাগুর, থারো ওয়ারো দারো, এবং সিন্ধুর লাখুয়েঞ্জো-দারো এবং বেলুচিস্তানের ননদৌরি। সম্প্রতি, মানসা জেলার পাঞ্জাব-ধালেওয়ান (প্রায় ১৫০ হেক্টর) এবং গুরনি কালান I (১৪৪ হেক্টর), হাসানপুর II (প্রায় ১০০হেক্টর), লক্ষ্মীরওয়ালা (২৫৫হেক্টর), এবং বাগলিয়ান দা থেহ (প্রায় ১৫০ হেক্টর) সম্প্রতিক এরকম কিছু খুব বড় পত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে । হরপ্পা সভ্যতার বসতিগুলির দ্বিতীয় স্তরটি হল মাঝারি আকারের ১০ থেকে ৫০ হেক্টর, যেমন জুদেরজোদারো এবং কালিবঙ্গান। তারপরে, ৫-১০ হেক্টরের আরও ছোট প্রত্নক্ষেত্র রয়েছে, যেমন আমরি, লোথাল, চানহুদারো এবং রোজদি। তৃতীয় স্তরটি হল ১-৫ হেক্টর অঞ্চলে বিস্তৃত রয়েছে এমন প্রত্নক্ষেত্রগুলি হল আল্লাহদিনো, কোট ডিজি, রূপার,বালাকোট,সুরকোটাদা,নাগেশ্বর,নওশারো এবং গাজী শাহ। এছাড়াও কিছু ছোট ছোট প্রত্ন ক্ষেত্র আমরা লক্ষ্য করতে পারি।[১৮] খননকার্য সম্প্রসারণ এর সঙ্গে সঙ্গে আরো যে বহু পরিণত হরপ্পা বসতির সন্ধান পাওয়া যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গোড়ার দিকে সামান্য কয়েকটি কেন্দ্রিক এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল কিন্তু ধীরে ধীরে তার নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে ।

বর্তমান সময়ে হরপ্পা সভ্যতার প্রত্নক্ষেত্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০২২ যার মধ্যে ৪০৬টি পাকিস্তানে এবং ৬১৬টি ভারতে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র ৯৭টি খনন করা হয়েছে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিসংখ্যান আরো বৃদ্ধি পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই । মোটামুটি ভাবে এই সভ্যতা পশ্চিমে সুটকাগেনদর থেকে পূর্বে দিল্লির নিকটবর্তী আলমগীরপুর এবং উত্তরে জম্বুর কাছা কাছি মান্ডা দক্ষিনে গোদাবরী আবহবাহিকার দাইমাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হরপ্পা সভ্যতার পশ্চিম পূর্বে সর্বোচ্চ বিস্তার ১৫০০ কি.মি. উত্তর দক্ষিনে এই বিস্তার ১২৫০ কি.মি.সব মিলিয়ে, এই সভ্যতার আয়তন ছিল প্রায় ৮00,000 কিমি আজকের ভারতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ । যদি আমরা সমসাময়িক সভ্যতার সাথে তুলনা করি তাহলে প্রাচীন মিশর এর ২০ গুন এবং মেসোপটেমিয়াকে একত্রিত করে ১২ গুন বড় । প্রাচীন বিশ্বের বৃহত্তম সভ্যতা হল এই হরপ্পা সভ্যতা । এই বিশাল বিস্তৃতিটি অবশ্যই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছিল হরপ্পা বাসীদের।[১৩]

জাতি তত্ত্ব[সম্পাদনা]

কারা হরপ্পা সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন সে সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ববিদরা নানা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হরপ্পা লিপির পাঠোদ্ধার হলে এ সম্পর্কে হয়তো চূড়ান্ত কথা বলা যেত। সিন্ধুবাসি কারা এ নিয়ে বিভিন্ন তর্কের অবতারণা হয়েছে। নানা জীববিজ্ঞানী আমাদের নিশ্চিত ভাবে জানিয়েছেন যে আধুনিক হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষ আফ্রিকা থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের আফ্রিকা ত্যাগের প্রধান কারণ ছিল আবহাওয়া জনিত। প্রায় ৭০,০০০ বছর আগে আফ্রিকা ত্যাগ করে হোমো স্যাপিয়েন্সর একদল আরব উপদ্বীপে পৌঁছায় এবং ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বতে ছড়িয়ে পড়ে। তারা সর্বশেষ প্রায় ১৬,০০০ বছর আগে আমেরিকা মহাদেশ পৌছায়। এবং ৭০,০০০ থেকে ১৬,০০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে নিজেদের উপনিবেশ তৈরি করে ।[১৯] এবং নৃবিজ্ঞানীবিদরা প্রায় ৬৫,০০০ বছর আগে তাদের ভারতে পৌছানোর প্রমাণ পেয়েছেন । তবে ধীরে ধীরে ভারত ভূখণ্ডে আরো বিভিন্ন নেগ্রিটো, আদি অস্ট্রালয়েড, মঙ্গোলয়েড ভূমধ্যসাগরীয় ও নর্ডিক প্রভৃতি জাতির ফলে বর্তমান সময়ের অধিকাংশ জনজাতি গুলির উদ্ভব হয়েছে।[২০]

তবে একসময় মনে করা হতো মেসোপটেমিয়া ও সুমেরের লোকেরা সিন্ধু সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। তখন হরপ্পা ও মেসোপটেমিয়া সভ্যতার আপাত সাদৃশ্য বিষয়গুলিকে বড় করে দেখা হতো। কিন্তু পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা মনে করেন এই সাদৃশ্য ছিল উপর উপর ও ভাসা ভাসা। এমনকি তাদের চোখে দুই সংস্কৃতির ভাস্কর্যের পরিবর্তনগুলি ধরা পড়েছে। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান কোনোও ঐতিহাসিক আর মেসোপটেমিওদের সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা বলে মনে করেন না।[২১]

ফাদার হেরাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত কুমার চট্টোপাধ্যায়, এ এল ব্যাসম প্রমুখ দেশি-বিদেশি অনেক পন্ডিতেরা ধারণা দ্রাবিড়রা সিন্ধু সভ্যতা সৃষ্টি করেছিলেন। তারা মনে করেন, সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতি বৈদিক সভ্যতার থেকে একেবারে আলাদা। তারা প্রমাণের স্বপক্ষে বলে থাকেন, বৈদিক আর্যরা লোহার ও ঘোড়ার ব্যবহার জানতেন কিন্তু সিন্ধু বাসীরা এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। এরূপ নানা যুক্তির সাহায্যে পন্ডিতরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন হরপ্পা ও বৈদিক সংস্কৃতির চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা যারা বৈদিক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন এই আর্যরা নিশ্চয়ই হরপ্পা সভ্যতা সৃষ্টি করেননি, আর্যদের বাদ দিলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে মুন্ডা ও দ্রাবিড় জাতি প্রধান ছিল। এবং পন্ডিতরা বলেন সুদূর অতীতে দ্রাবিড় ভাসিরা উত্তর ভারতে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং পরে প্রতিপক্ষের তারা খেয়ে এই জাতি দক্ষিণ ভারতে চলে যায়। আজও দ্রাবিড়ভাসি ব্রাহিরা বাস করেন দক্ষিণ বেলুচিস্তানে।[১৫] তবে, ঐতিহাসিক টনি জোসেফ তার ২০২০ সালের আর্লি ইন্ডিয়া বইতে প্রত্নতাত্ত্বিক, জেনেটিক্স , ভাষাভিত্তিক বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে এই তত্ত্বটিকে প্রমাণ করেন । তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হরপ্পা যুগ থেকে উদ্ধার হওয়া প্রাচীন ডিএনএর উপর ভিত্তি করে ভারতীয়দের একটি মিশ্র জনসংখ্যা ছিল বলে মনে করেন এবং ইরানের জাগ্রোস পর্বত অঞ্চলের কিছু কৃষক প্রায় দশ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ সিন্ধু উপত্যকার অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছিল এবং ভারতীয় ও ইরানিয়দের মিশ্রিত এই জনজাতি সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া রবার্ট ক্যাল্ডওয়েলও ইরানীয় ভাষা এলামাইট সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষার মিল খুঁজে পান।[২২]

একদল পন্ডিত মনে করেন দ্রাবিড়রা নন আর্যরাই হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টাা এ ডি পুসলকর , বি বি লাল, এস পি গুপ্তা, এস আর রাও , এদের মত যেমন দেশি পন্ডিত আছেন তেমনি অলচিনদের মতো বিদেশী ঐতিহাসিক আছেন। এদের সকলের নিজের নিজের অভিমত আছে তবে এরা সকলেই বিশ্বাস করেন যে হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টারা হলেন আর্য। আর্যরা সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্টি করেছেন এই মতের সমর্থনে বেশ কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে যেমন-বৈদিক সাহিত্যকে যত অর্বাচীন ভাবা হয় বৈদিক সাহিত্য তা নয়। যে বৈশিষ্ট্য গুলিকে খাঁটি হরপ্পিও বলে দাবি করা হয়েছে সেগুলি সব বৈদিক সাহিত্যে বর্তমান। তাদের মতে , সিন্ধুবাসীরা ঘোড়া ব্যবহার করতেন না এ ধারণার ঠিক নয়, আনুমানিক ৪৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকেই যে ভারতে ঘোড়ার ব্যবহার শুরু হয়েছে । খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম সহস্রাবদের মাঝামাঝি সময়ের সুরকোটডাই ঘোড়ার অস্থি পাওয়া গেছে। সিন্ধু উপত্যকায় বিভিন্ন স্থান থেকে পোড়ামাটির ঘোড়ার টেরাকোটা আবিষ্কৃত হয়েছে বলে এই ধরনের ঐতিহাসিকদের মত ।[১৫] তবে বসন্ত সিন্ধে পুনের ডেকান কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল এবং 2012 থেকে 2016 রাখিগড়ী খননের সময় কবরখানা থেকে 40টি কঙ্কাল সংগ্রহ করেছিলেন এবং কঙ্কাল গুলির গবেষণার ভিত্তিতে তিনি এখনো পর্যন্ত জানিয়েছেন যে রাখিগর্হিতে স্থানীয় মানুষেরাই সামান্য বসতি থেকে ক্রমে নগরে গড়ে তুলেছিল এবং অনেক বর্তমান সংস্কৃতি প্রাচীন রূপ সেই সময়ের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। যেমন হাতজোড় করে নমস্কার ,মাথায় সিঁদুর, যোগী মূর্তি ইত্যাদি।[২৩]

খননকার্য ও আবিষ্কার[সম্পাদনা]

চার্লস ম্যাসন তার ন্যারেটিভ অফ ভ্যারিয়াস জার্নিস ইন বালোচিস্তান, আফগানিস্তান অ্যান্ড দ্য পাঞ্জাব গ্রন্থে হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের কথা প্রথম উল্লেখ করেন। স্থানীয় অধিবাসীরা তাকে "তেরো ক্রোশ" দূরে একটি প্রাচীন নগরীর উপস্থিতির কথা বলেছিল। কিন্তু প্রায় শতাব্দীকাল এই বিষয়ে কেউ কোনো প্রকার প্রত্নতাত্ত্বিক আগ্রহ দেখাননি।[২৪]

১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার জন ও উইলিয়াম ব্রান্টন করাচি ও লাহোরের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি লাইন স্থাপনের দায়িত্ব পান। জন লিখেছেন: "রেললাইন স্থাপনের জন্য উপযুক্ত ব্যালাস্ট কোথা থেকে পাওয়া যায়, সেই ভেবে আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম।" তাদের বলা হয় যে, লাইনের নিকট ব্রাহ্মণাবাদ নামে এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। সেই শহরে এসে তারা শক্ত ও ভালভাবে পোড়ানো ইঁটের সন্ধান পান এবং নিশ্চিত এই ভেবে যে "ব্যালাস্টের একটি উপযুক্ত উৎস পাওয়া গেছে।" ব্রাহ্মণাবাদ শহর এই ভাবে ব্যালাস্টে পরিণত হয়।[২৫] কয়েক মাস পরে, আরও উত্তরে জনের ভাই উইলিয়াম ব্রান্টনের কর্মস্থলে "লাইনের অংশে অপর একটি শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই ধ্বংসাবশেষের ইঁট নিকটবর্তী হরপ্পা গ্রামের অধিবাসীরাও ব্যবহার করত। এই ইঁটেরই ব্যালাস্টে তৈরি হয় লাহোর থেকে করাচি পর্যন্ত ৯৩ মাইল (১৫০ কিলোমিটার) দৈর্ঘ্যের রেলপথ।"[২৫]

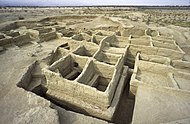

মহেঞ্জোদাড়োয় খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত প্রত্নস্থল, সম্মুখে মহাস্নানাগার।

১৮৭২-৭৫ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম প্রথম হড়প্পা সিলমোহর প্রকাশ করেন। তিনি ভুলবশত এটি ব্রাহ্মী লিপি মনে করেছিলেন।[২৬] এর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ১৯১২ সালে জে. ফ্লিট আরও কতকগুলি হরপ্পা সিলমোহর আবিষ্কার করেন। এই সিলমোহর দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯২১-২২ সালে স্যার জন মার্শাল এই অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য অভিযান চালান। এই অভিযানের ফলশ্রুতিতেই স্যার জন মার্শাল, রায়বাহাদুর দয়ারাম সাহানি ও মাধোস্বরূপ ভাট হরপ্পা এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ই. জে. এইচ. ম্যাককি ও স্যার জন মার্শাল মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কার করেন। ১৯৩১ সালের মধ্যেই মহেঞ্জোদাড়োর অধিকাংশ প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। তৎসত্ত্বেও খননকার্য অব্যাহত থাকে। এরপর ১৯৪৪ সালে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের তদনীন্তন ডিরেক্টর স্যার মর্টিমার হুইলারের নেতৃত্বে অপর একটি দল এই অঞ্চলে খননকার্য চালায়। ১৯৪৭ সালের পূর্বে আহমদ হাসান দানি, ব্রিজবাসী লাল, ননীগোপাল মজুমদার, স্যার মার্ক অরেল স্টেইন প্রমুখ এই অঞ্চলে খননকার্যে অংশ নিয়েছিলেন।

ভারত বিভাগের পর সিন্ধু সভ্যতার অধিকাংশ প্রত্নস্থল পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়। উল্লেখ্য, পাকিস্তান ভূখণ্ডই ছিল এই প্রাচীন সভ্যতার মূল কেন্দ্র। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান সরকারের পুরাতাত্ত্বিক উপদেষ্টা স্যার মর্টিমার হুইলার এই সব অঞ্চলে খননকার্য চালান। সিন্ধু সভ্যতার সীমান্তবর্তী প্রত্নস্থলগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে পশ্চিমে বালোচিস্তানের সুকতাগান ডোর এবং উত্তরে আফগানিস্তানের আমুদারিয়া বা অক্সাস নদীর তীরে শোর্তুগাই অঞ্চলে।

সম্প্রতি সিন্ধু সভ্যতার সময়কালের একটি বিশাল সমাধিস্থল ভারতে আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতের রাজ্য গুজরাটে পাকিস্তান সীমান্ত থেকে অল্প দূরে কচ্ছ অঞ্চলের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের কাছে বালি আর মাটির স্তূপ খনন শুরু হয়েছিল ২০১৯ সালে। সিন্ধু-সভ্যতার অন্তত পাঁচশোটি কবরের অস্তিত্ব রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় দুশোটি কবর খনন করা হয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ থেকে ২৬০০ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশো বছর ধরে ব্যবহৃত হয়েছিল এই সমাধিস্থল[২৭]

প্রাক-হরপ্পা যুগ: মেহরগড়[সম্পাদনা]

মেহরগড় হল পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের একটি নব্য প্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র যার সময় কাল প্রায় আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ পর্যন্ত।[২৮] উৎখলনের ফলে মেহেরগড়ের নব্যপ্রস্তর যুগেও পর্বের তিনটি পর্যায়ে সন্ধান পাওয়া গেছে যা সিন্ধু সভ্যতার উত্থানের নতুন তথ্য সরবরাহ করে থাকে ।[২৯] অনেকে আবার এই সংস্কৃতির মধ্যে পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতির সামঞ্জসতা খুঁজে পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন।[৩০][৩১] দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম দিককার কৃষিকাজ ও পশুপালনের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে এই স্থানে । এছাড়া "গৃহপালিত গমের চাষ, চাষের প্রাথমিক পর্যায়, মৃৎশিল্প, অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, কিছু গৃহপালিত উদ্ভিদ এবং পশুপালন "প্রভৃতি কারণে মেহেরগড় ঐতিহাসিক মহলে বিখ্যাত হয়ে আছে। [৩২]

মেহেরগড়ের একটি স্বাধীন উৎপত্তির পক্ষে যুক্তি দেন জাঁ-ফ্রাঁসোয়া জ্যারিজ। জ্যারিজ উল্লেখ করেন, "বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা যে অনুমান করে থাকেন যে কৃষি অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে নিকট-পূর্ব থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবর্তিত হয়েছিল এবং পূর্ব মেসোপটেমিয়া এবং পশ্চিম সিন্ধু উপত্যকার নব্য প্রস্তর যুগীয় প্রত্নক্ষেত্র গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে যা তারা "সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা" বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৩] আবার বেশ কিছু ঐতিহাসিক যেমন ই জে এইচ ম্যাকে, ডি. এইচ গার্ডন, প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা এই তথ্যের ভিত্তিতে সিন্ধু সভ্যতাকে মেসোপটেমিয়ান সংস্কৃতির অংশ হিসেবে তুলে ধরেন ।[১৭] কিন্তু মেহেরগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক তত্ত্বের ভিত্তিতে , জ্যারিজ উপসংহারে পৌঁছেছেন যে মেহেরগড় সংস্কৃতিটি স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছিল এবং এখানে কৃষিকাজ ও পশুপালন একান্ত নিজস্ব পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছিল এবং এটি "প্রাচ্যের নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির 'ব্যাকওয়াটার' নয়"।[৩৩]

অবশ্য ,গ্যালেগো রোমেরো অন্যান্য ঐতিহাসিকরা (২০১১) ভারতের ল্যাকটোজ সহনশীলতার উপর তাদের গবেষণা চালিয়ে পরামর্শ দেন যে "রিখ এট আল (2009) দ্বারা চিহ্নিত পশ্চিম ইউরেশীয় জেনেটিক অবদান প্রধানত ইরান এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে জিন প্রবাহকে প্রতিফলিত করে।"[৩৪]তারা আরও উল্লেখ করেন যে দক্ষিণ এশিয়ায় গবাদি পশু পালনের প্রাচীনতম প্রমাণ মেহেরগড়ের সিন্ধু নদ উপত্যকা থেকে পাওয়া গেছে ।[৩৫][৩৪]

বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে নব্য প্রস্তর যুগে মানুষের জীবনযাত্রা প্রায় পুরোটাই পাল্টে গিয়েছিল। মানুষ ক্রোমশই সভ্য হয়ে উঠেছিল মানুষের এই ব্যাপক অগ্রগতির বর্ণনা করতে গিয়ে গার্ডন চাইল তার ম্যান মেকস হিমসেলফ গ্রন্থে নব্য প্রস্তর যুগকে বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেছে[৩৬]। এই যুগের প্রথম বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছিল খাদ্য উৎপাদন। মানুষ এই পর্যায়ে খাদ্য সংগ্রহ পর্ব থেকে খাদ্য উৎপাদক পর্বে উত্তীর্ণ হয়। অবশ্য খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০ অব্দ নাগাদ মেহেরগড়ের প্রথম পর্যায়ে কিছু কৃষি জাতীয় যব ও বুনো যব একত্রে পাওয়া গেছে এ থেকে মনে হয় সম্ভবত মেহেরগড়ে প্রথম জবের চাষ শুরু হয়।[৩৭]ছিল। এছাড়া মেহেরগড়ে কিছু তৈল বীজ ও কার্পাসে নিদর্শন পাওয়া গেছে। এ যুগের অর্থনীতির আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পশুপালনের সূচনা। এছাড়া বৈপ্লব পরিবর্তন ঘটেছিল শিল্পক্ষেত্র। এ যুগে কুমোরেরা চাকার আবিষ্কার করেছিল। সিন্ধু সভ্যতার সূচানার প্রথম পর্যায়ে হিসেবে মেহেরগড় কে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এবং মেহেরগরের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন তৈরি করেছিল সিন্ধু সভ্যতার রঙ্গমঞ্চ।[৩৮]

আদি হরপ্পা সংস্কৃতি (৩২০০-২৬০০)[সম্পাদনা]

মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কারের আগেই, প্রত্নতত্ত্ববিদ অমলেন্দো ঘোষ ১৯৬৫ সালে প্রাক হরপ্পান সংস্কৃতি এবং রাজস্থানের সোথি সংস্কৃতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং পরিণত হরপ্পা সংস্কৃতি ও পূর্ববর্তী হরপ্পা সংস্কৃতির মধ্যে মিল সনাক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বৃহত্তর সিন্ধু উপত্যকা এবং উত্তর বেলুচিস্তানের প্রাক হরপ্পা প্রত্নক্ষেত্রগুলির প্রমাণ প্রথম ব্যাপক বিশ্লেষণ করেন বিখ্যাত পাকিস্তানি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ মিঃ মুঘল। তার অনুমান, নিম্ন সিন্ধু ও গঙ্গা যমুনা-দয়াব অঞ্চলের চতুর্থ সহস্রাবদের পূর্বের পর একটু একটু করে স্থায়ী বসতে তৈরি হয়েছিল।[২১] বর্তমান সময়ের ঐতিহাসিক মহল প্রারম্ভিক হরপ্পা সংস্কৃতিকে রভি পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে , নিকটবর্তী রভি নদীর নামে এই সংস্কৃতির নামকরণ করা হয়েছিল, যার সময় কাল প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ অব্দ। এটি শুরু হয়েছিল যখন পাহাড়ি উপত্যকা থেকে কৃষকরা ধীরে ধীরে নিম্নভূমির নদী উপত্যকাই স্থানান্তরিত হয়েছিল,[৩৯] এই সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি হল কোটদিজি ,সিন্ধুতে আমির, পশ্চিম সিন্ধু সমভূমিতে দেরা জাট, পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের উত্তর অংশের সরাই খোলা এবং হাকড়া সংস্কৃতিটি পশ্চিমে ঘগর-হাকড়া নদী উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল। [৪০][৪১]

বিখ্যাত ঐতিহাসিক কেনোয়ার হরপ্পা ক্ষেত্রের দীর্ঘদিনের গবেষণার পর আমাদের জানিয়েছেন যে কোটদিজি দশায় মৃৎশিল্পে কিছু চিহ্নের ব্যবহার হচ্ছে যা এর পরের পর্বে পরিপূর্ণতা লাভ করবে, যা ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে সিন্ধু লিপিতে। এ পর্যায়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সিলমহর গুলি ব্যবহারের দাম সাদাত , কোটদিজি সংস্কৃতি সাক্ষ্য বহন করছে। প্রাথমিক দিকে সিলমহর-এ লিপি বা লেখা কিছু থাকত না , থাকতো নানা জ্যামিতিক নকশা। পরবর্তী পর্যায়ে এই ধরনের সিলমহর-এর ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পায় এবং হরপ্পা,মহেঞ্জোদারো , রাখীগড়ী ,লোথাল ,কালিবঙ্গান সহ বহুস্থানে তার ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করতে পারি।[৪২]

সিন্ধু সভ্যতার পরিণত পর্যায়ে আগের পর্বগুলো নির্দেশ করে পাকিস্তানের কিছু অঞ্চল যেমন রেহমান ধেরি এবং আমরি প্রভৃতি।[৩৮]আবার কোটদিজি পর্বে পরবর্তী পরিণত হরপ্পার কিছু বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিকরা খুঁজে পেয়েছে। যেমন দুর্গ কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্ব এবং ক্রমবর্ধমান শহুরে জীবনযাত্রা। এই পর্যায়ের আরেকটি শহর হাকরা নদীর তীরে ভারতের কালিবঙ্গানে পাওয়া গেছে। আবার একদল ঐতিহাসিক হরপ্পা সভ্যতার পূর্ববর্তী পর্যায়ের অধিকাংশ প্রত্নক্ষেতর গুলি ঘগর হাকরা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে পাওয়া যাওয়ায় এই সভ্যতাকে সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৩]

সেই সময় থেকে জীবিকা নির্বহর সিন্ধু সভ্যতা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। খেজুর ও আঙ্গুরের চাষ হচ্ছে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভেড়া, ছাগল ও দু ধরনের গবাদি পশু। কালিবঙ্গানে প্রাচীন লাঙ্গল চাষের উপরিভাগ সযত্নে রক্ষিত আছে। এছাড়া প্রাচীন কালে কালিবাঙ্গানের এবং সোথি ও সিসিওয়াল সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তামা ব্যবহারের নির্দেশন মেলে। এই সময়কার দেওয়াল গুলো মহেঞ্জোদারো মত পুরু ছিল না।[৪৪]

হস্তশিল্পের দিক দিয়ে নাগরিক যুগ পর্বের আগে কেবলমাত্র মেহেরগড় মতো বসতি এলাকায় তামা , ব্রোঞ্জ অল্পমাত্রায় ব্যবহারিত হয়েছে। অবশ্য, পূর্ববর্তী পর্যায়গুলিতে ধাতু, বালা, গহনা, হাতির দাঁতের বিভিন্ন অলংকার প্রভৃতি ব্যবহার হতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া এই পর্যায়েতেই শিলখড়ির ব্যবহার চালু হয়ে গিয়েছিল।[১৫]

প্রারম্ভিক হরপ্পা যুগের চূড়ান্ত পর্যায়গুলি কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে থাকে যেমন বড় প্রাচীরযুক্ত বসতি , বাণিজ্য নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি এবং মৃৎশিল্পের শৈলী, অলঙ্কার এবং সিলমোহরর ভিত্তিতে ঐতিহাসিকরা আঞ্চলিক সম্প্রদায়গুলির একটি "আপেক্ষিকভাবে অভিন্ন" বলে বস্তুগত সংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই বৈশিষ্ট্য গুলির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রাথমিক সিন্ধু সংস্কৃতিগুলোকে চিহ্নিত করে থাকেন।তবে, জটিল সিন্ধু লিপির ব্যবহার পরিণত হরপ্পা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন।[৪৫]

পরিণত হরপ্পা সংস্কৃত (২৬০০-১৯০০)[সম্পাদনা]

আগের পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি সিন্ধু সভ্যতার বেশিরভাগ বসতিগুলো ছিল গ্রামে। দু একটি বসতি শহর হবার পথে চলছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এক অমূল্ পরিবর্তন ঘটে যায়। তৈরি হয়ে যায় সিন্ধু সভ্যতার নাগরিক দশা যেটির জন্য এই সভ্যতা বিশ্ব বিখ্যাত। এই সভ্যতার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের পূর্ণতার দশা চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। যেমন বৈদেশিক বাণিজ্য , পূর্ণ লিপির ব্যবহার , হস্তশিল্পী উৎপাদন সহ এক জটিল নাগরিক জীবনের পরিবর্তন ইত্যাদি।[২৩]ঐতিহাসিক ভি গর্ডন চাইল্ড একটি নগর সভ্যতার দিশারী হিসেবে লিপির ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, বৃহৎ বৃহৎ স্মৃতিসৌধের কথা উল্লেখ করেছেন, তবে এ বিষয়টি বিভিন্ন ঐতিহাসিক মানতে নারাজ। এই সময় সভ্যতাটি একটি জটিল অথচ সুসংবদ্ধ সভ্যতা রূপে বিকাশ লাভ করে।[৩৬]

সিন্ধু সভ্যতার পরিণত পর্যায়ে রূপান্তরিত হওয়ার কারণ হিসেবে ২০১২ সালে জিওসান এট আল , এশিয়া জুড়ে বর্ষার ধীর-দক্ষিণমুখী স্থানান্তর ও প্রাথমিকভাবে সিন্ধু নদীর বন্যার ফলে সৃষ্ট উর্বর জমিকে সিন্ধু উপত্যকায় গ্রামগুলির বিকাশের কারণ বলে মনে করেন।[৪৬] তাদের মতে, এই সময় উর্বর জমির জন্য কৃষি কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যার ফলে শহরগুলির উৎপত্তি ঘটে যা ধীরে ধীরে ভারতের প্রথম নগরায়নের রূপ নেয়। সিন্ধুবাসিরা কোনদিনই সেচ ব্যবস্থা ব্যবহার করেননি তারা প্রধানত মৌসুমী বর্ষার উপর নির্ভর করে যা গ্রীষ্মকালীন বন্যার দিকে পরিচালিত করে। তবে এই তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা শুধু সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলের নগরগুলি গড়ে ওঠার কারণ উল্লেখ করতে পারি , সে ক্ষেত্রে বৃহৎ সিন্ধু সভ্যতার অন্যান্য নগর গুলি গড়ে ওঠার প্রশ্নটি থেকে যায়।[৪৭]

জিম শ্যাফার এবং ডি.এ. লিচটেনস্টাইন,[৪৮] এর মতে পরিপক্ক হরপ্পা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তে ঘাগর-হাকরা উপত্যকায়। এবং এই সভ্যতার পরিপূর্ণতা বিকাশের পেছনে বাগোর, হাকরা ও কোটদীজি সংস্কৃতির বা এই সকল 'জাতিগত গোষ্ঠী'র সংমিশ্রণ" কাজ করেছিল।"[৪৯]

২৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে, হরপ্পা সভ্যতার পৃথিবীর বৃহৎ নাগরিক সভ্যতা হিসেবে গড়ে ওঠে। এই ধরনের নগর কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে আধুনিক পাকিস্তানের হরপ্পা, গানেরিওয়ালা, মহেঞ্জোদারো এবং আধুনিক ভারতে ধোলাভিরা, কালিবঙ্গন, রাখিগড়ি, রূপার এবং লোথাল।[৫০] হরপ্পা সভ্যতার পরিণত কালে প্রায় , ১,০০০ টিরও বেশি বসতি পাওয়া গেছে, প্রধানত সিন্ধু এবং ঘাগর-হাকরা নদী এবং তাদের উপনদী অঞ্চলগুলিতে গড়ে উঠেছিল।[৫১].

নগর পরিকল্পনা[সম্পাদনা]

পরিল্পিত নগর হরপ্পা সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । মহেঞ্জোদারো ,হরপ্পা , কালিবঙ্গান , ধোলাবিরা,বাণীওয়ালী রাখিগড়ি গুলির মতো উন্নত মানের নগরএই পর্বেই গড়ে উঠেছিল।[১৫] নগরগুলির গঠন ও বিন্যাস দেখে মনে হয় নগর পরিকল্পনা তখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাথমিক স্তরে ছিল না, অনেক উন্নত স্তরে পৌঁছেছিল।অত্যাধুনিক বৈজ্ঞান ভিত্তি নগর পরিকল্পনার লক্ষ্য করা যায় সিন্ধু সভ্যতার নগর গুলিতে । ভারত উপমহাদেশে সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চলগুলিতে সর্বপ্রথম নগরায়ন গড়ে উঠেছিল। উন্নতমানের নগর পরিকল্পনা এবং দক্ষ পৌর শাসনব্যবস্থা থেকে আমরা জানতে পারি, যে অত্যধিক পরিমাণ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা এবং ধর্মীয় আচার সিন্ধু সভ্যতার নগরীর মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৫২]

নগর গুলিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ একই রকম নগর পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। নগরের দুটি অংশ পশ্চিমের উঁচু দুর্গ এলাকা আর পূর্বের নিম্ন অঞ্চল। দুর্গ এলাকায় শাসকরা ও সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা এবং পূর্বাঞ্চলের সাধারণ লোকেরা বাস করতেন বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা।[৫৩] দুর্গ এলাকার চারদিক ঘিরে থাকতো প্রাচীর এবং কোন কোন নগরে আবার নিম্ন অঞ্চল ঘিরেও প্রাচীর দেওয়া হতো। যেমনটি ঘটেছিল কালিবঙ্গানের ক্ষেত্রে। কেন এই প্রাচীর দেওয়া হতো তা নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্কের অবতারণা হয়েছে, অনেক পন্ডিত মনে করেন বারতি নিরাপত্তার খাতিরেই এই ব্যবস্থা।[১৭]

সিন্ধু সভ্যতর নগর পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল স্বচ্ছতা ব্যবস্থা। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো এবং সম্প্রতি আংশিকভাবে খনন করা রাখিগড়ীতে এই নগর পরিকল্পনা দেখা যায় শহরের মধ্যেকার বাড়িগুলি কূপ থেকে জল সংগ্রহ করত। সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন ঘর গুলিতে নিজস্ব স্নানের আলাদা করে জায়গা থাকতো। স্নান ঘরের ময়লা জল ছোট নালী বেয়ে রাস্তার বড় নর্দমায় গিয়ে পড়তো।[১৭]

মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার নগর অঞ্চলের জল নিকাশি ব্যবস্থার ভুয়শি প্রশংসা করেছেন বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা। প্রতিটি বড় রাস্তায় এমনকি বেশিরভাগ গলিতেও এক থেকে দু ফুট গভীর ঢাকা নর্দমা ছিল । নর্দমার মাঝে মাঝে ম্যানহোল থাকত সেখানে জল বাহিত আবর্জনা একত্রিত হতো এবং সেই আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য পৌর প্রশাসনিক ব্যবস্থাও ছিল বলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা। তাদের মতে প্রতিটি শহরে এসব ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব নিশ্চয়ই কোন সুগঠিত পৌর সংস্থার উপর উপন্যাস্ত ছিল। ঘর গুলির জালনা , দরজা গুলির মুখ রাস্তার দিকে থাকতো । বর্তমান সময়ের ভারতবর্ষের কিছু গ্রামের এই ধরনের আকৃতি লক্ষ্য করা যায়।[৫৪][১৭]

সমগ্র সিন্ধু নগরগুলি সমসাময়িক মধ্যপ্রাচ্যের শহুরের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত এবং আজকের পাকিস্তান ও ভারতের অনেক অঞ্চলের তুলনায় আরও বেশি দক্ষ। হরপ্পাবাসিদের উন্নত স্থাপত্য তাদের অত্যাধুনিক পোতাঙ্গন , শস্যভাণ্ডার, গুদাম ঘর , পোড়ামাটির ইট এবং প্রতিরক্ষামূলক দেয়াল ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সিন্ধু শহরের বিশাল প্রাচীর সম্ভবত বন্যা থেকে হরপ্পাবাসীদের রক্ষার করার তাগিদে তৈরি হয়েছিল।[৫৫]

তবে , দুর্গের উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এই সভ্যতার সমসাময়িক, মেসোপটেমিয়া এবং প্রাচীন মিশরের তুলনাই, কোন বড় স্মারক কাঠামো বা স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়নি।[৫৬] সিন্ধু সভ্যতার নগর গুলিতে প্রাসাদ বা মন্দিরের কোনো চূড়ান্ত প্রমাণ নেই। কিছু বৃহৎ শস্যভাণ্ডার হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোই চিহ্নিত করা গিয়েছে তবে তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।এছাড়া মহেঞ্জোদারোর দুর্গ এলাকায় এক বিরাট স্নান ঘাট আবিষ্কার হয়েছে।

যদিও কিছু বাড়ি অন্যদের তুলনায় বড় ছিল, সিন্ধু সভ্যতার শহরগুলিতে সমতাবাদ লক্ষ্য করা যায় । সমস্ত বাড়িতে জল এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধা ছিল।এটি তুলনামূলকভাবে কম সম্পদের বন্টনের দিকে নির্দেশ করে।[৫৭]

কর্তৃত্ব এবং শাসন ব্যবস্থা[সম্পাদনা]

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বা হরপ্পা সমাজের শাসন ক্ষমতার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু, জটিল সমাজ ব্যবস্থা এক অক্ষন্ড নগর বিন্যাস ,জল নিকাশি ব্যবস্থা, শস্য সংগ্রহ ও বন্টন ,ওজন ও মাপ ,ইটের আকার, পাথর ও ধাতুর যন্ত্রপাতি সকল বিষয়ে এক সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।[৫৮] এছাড়া রাস্তা শহর পরিকল্পনা, প্রয়প্রণালী ব্যবস্থা, একই প্রকার সিলমোহরের ব্যবহার প্রভৃতি একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্বের প্রমান দেয়। এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন যন্ত্র ছাড়া বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এই ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই শাসন যন্ত্রের চূড়ায় যিনি ছিলেন তিনি রাজা না, পুরোহিত না কোন এক পুরোহিত রাজা বা এক অভিজাত গোষ্ঠী তা জানা যায় না।[১৫]

এ বিষয়ে বেশ কিছু তত্ত্বের অবতারণা হয়েছে

- সর্বপ্রথম বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট পিগট হরপ্পা সভ্যতার শাসন ব্যবস্থা নিয়ে অনুমান করেন এবং যা পরবর্তী সময়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ মর্টিমার হুইলার আরো বেশি প্রসিদ্ধ করেছিলেন। তিনি বলেন, হরপ্পা সভ্যতাই কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা ছিল এবং সেখানে পুরোহিত রাজা তার মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা নগর রাজধানী থেকে সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চল গুলিতে শাসন করতো । তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক এ তত্ত্ব মানতে নারাজ।[১৭]

- ইন্দোলজিস্ট ফেয়ারসার্ভিস মনে করেন যে সিন্ধু সভ্যতার কোন কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি এবং মহেঞ্জোদারো একটি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক স্থল কোনো প্রশাসনিক কেন্দ্র নয়। তবে, পরবর্তীকালে তার চিন্তার কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্রীয় শাসন শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেন ।[১৭]

- ঐতিহাসিক শিরিন রত্নগড় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ওপর নির্ভর করে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য লক্ষ্য করেন এবং তিনি সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রীয় শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল বলে মনে করেন

অবশ্য,জিম শ্যাফার হরপ্পা সভ্যতার সমজাতীয়তার স্তর নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং পরামর্শ দেন যে এটি একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত সরকারের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের একটি উন্নত নেটওয়ার্কের ফলাফল হতে পারে। পোসেহল অনুসারে হরপ্পা সভ্যতার সমাজ ছিল অত্যন্ত শৃঙ্খল এবং একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো ছিল । তার মতে, সিন্ধু সভ্যতায় কোন রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। তারা হয়তো প্রশাসনিক পরিষদ দ্বারা শাসিত হতো।[২১]

- ঐতিহাসিক মিল, পরিকল্পিত বন্দোবস্তের প্রমাণ, ইটের আকারের এক অনুপাত এবং কাঁচামালের উৎসের কাছাকাছি বসতি স্থাপন প্রভৃতি প্রমানের পরিপ্রেক্ষিতে একটি একক রাষ্ট্র ছিল বলে মনে করেন ।মহেঞ্জোদারো মতো নগর গুলিতে সুশাসিত শাসনের প্রমাণ পেয়েছেন , প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে ,তবে সিন্ধু সভ্যতার প্রতিটি অঞ্চল একটি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল কিনা এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।সিন্ধু সভ্যতার অর্থনৈতিক ভারসাম্য কৃষিকাজ কে ঘিরে গড়ে উঠে ছিল।[৫৯]

পরিমাপনবিদ্যা[সম্পাদনা]

![সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া হরপ্পা ওজন, (ন্যাশনাল মিউজিয়াম, নিউ দিল্লি)[121]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Harappan_%28Indus_Valley%29_Balance_%26_Weights.jpg/165px-Harappan_%28Indus_Valley%29_Balance_%26_Weights.jpg)

যেকোনো সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোয় ওজন ও পরিমাপের বিশুদ্ধতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া হয়।সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা দৈর্ঘ্য, ভর এবং সময় পরিমাপে দুর্দান্ত নির্ভুলতা অর্জন করেছিল। তারাই প্রথম যারা ওজন পরিমাপের একটি সুব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। গুজরাটের লোথালে একটি হাতির দাঁতের স্কেল পাওয়া গিয়েছে। তাতে সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক চিহ্নিত করা গেছে যা প্রায় ১.৭০৪ মিমি ক্ষুদ্র।[১৫]

হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন অঞ্চলে ওজন পরিমাপের জন্য বাটখারা ব্যবহার হতো। প্রায় ২৫ টি এলাকা থেকে ছোট বড় নানা আকারের পাথরের বাটখারা পাওয়া গিয়েছে। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গেছে ২০০ টি বাটখারা, চানহুদারতে ১০০ টি যার মধ্যে ২২ টি এসেছে একজন পাথর কুটারির বাড়ি থেকে। আবিষ্কৃত বাটখারা গুলির মধ্যে এগুলি ছিল ২ এর এবং একই সঙ্গে ১০ এর গুণিতকের ভিত্তিতে প্রস্তুত যেমন ১,২,৪,৮,৬৮ ১৬০, ৩২০ এবং এইরকম আরো। এককটির ওজন ১৩.৬৩ গ্রাম তার ভগ্নাংশগুলি হল ১/২,১/৪ এবং এইভাবে এগিয়ে ১/৬ পর্যন্ত । কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতক) পরে যে ওজন ও পরিমাপ ব্যবহৃত হয় তা লোথালে ব্যবহৃত ওজনের মতোই।[৬০]

শুধু বাটখারাই নয় সিন্ধু উপত্যকায় ধাতুর তৈরি কয়েকটি দাড়িপাল্লা ও আবিষ্কৃত হয়েছে। সিন্ধু উপত্যকায় সর্বত্র একই ধরনের ওজন ও মাপের প্রচলন ছিল । কেন্দ্রীয় শক্তিশালী প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এ জিনিস অসম্ভব বলেই ঐতিহাসিকদের ধারণা।[৭]

ব্যবসা বাণিজ্য[সম্পাদনা]

হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের প্রথম দিকে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরেই সর্বপ্রথম সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল নির্ণয় করা হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক তথ্যভিত্তিক প্রমাণের ভিত্তিতে হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে অন্যান্য বিদেশী সভ্যতার বাণিজ্যিক সূত্র খুঁজে পাওয়া গেছে । ঐতিহাসিকরা মনে করেন ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ছাড়া নগর সভ্যতার বিকাশ হয় না । সভ্যতার সমৃদ্ধি ঘটেছিল অভ্যন্তরীণ ও বাহির উভয় বাণিজ্যে । বাণিজ্য চলতো শহরের সঙ্গে গ্রামের ও সিন্ধু উপত্যকায় এক প্রান্তের সঙ্গে অন্য প্রান্তে।[৬১]

সাধারণত দুই চাকার গাড়ি ছিল মানুষ এবং পণ্য পরিবহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিভিন্ন স্থানে ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির দুই চাকার গাড়ির বস্তু পাওয়া গেছে যার থেকে ঐতিহাসিকরা সিন্ধু বাসীদের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন৷[৬২] প্রাপ্তবয়স্ক হরপ্পা পর্বের শেষের দিকে ব্যবসায়ীরা অবশ্যই তাদের পণ্যদ্রব্যগুলিকে পশু যেমন গরু, ভেড়া, ছাগল এবং গাধাকে বহন করার জন্য ব্যবহার করতো ।উটের ব্যবহারের প্রমাণ রয়েছে। তবে ঘোড়ার ব্যবহারের কোনরকম স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলেই একদল ইতিহাসবিদের ধারণা। নদী সংলগ্ন হরপ্পা নগরগুলিতে হয়তো নৌকা ও পালতোলা জাহাজের ব্যবহার হত। এই ধরনের প্রমাণ বিভিন্ন সীলমোহর ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান গুলিতে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক মহেঞ্জোদারো সিলমোহরে নদী তীরে নোঙ্গর করার উপযোগী উঁচু মাস্তুর ও শক্ত পশ্চাৎ ভাগ বিশিষ্ট একটি নৌকার ছবি লক্ষ্য করেছেন , এর ভিত্তিতে তারা সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলে মাধ্যম হিসেবে নৌকার ব্যবহারের প্রমাণ দিয়ে থাকেন। এছাড়া হরপ্পা এবং লোথালে মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে। নদীর নৌকাগুলিতে কেবিন ছিল, ছাদে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি এবং দিক নির্দেশনের ব্যবস্থা ছিল। নৌকা গুলির ব্যবহার সিন্ধু সভ্যতার বাণিজ্যিক সম্প্রীতি আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। সিরিন রত্নাগর অনুযায়ী, বলদে চড়ে কিংবা বলদ টানা গাড়িতে যাতায়াত যখন খুব মন্থর এবং কষ্টসাধ্য কিন্তু তার তুলনায় অনুকূলে নৌকা ভাসিয়ে এক দিনে খুব সহজেই ১০০ কিলোমিটার পথ চলে যাওয়া যায়। কয়েকটি পশু যা মাল বহন করতে পারে, একটা নৌকারও ততটা ক্ষমতা আছে । এখানে বাড়তি সুবিধা হলো যে একে আর পশুর মত খাওয়াতে হয় না তাছাড়া নদীর স্রোত কিংবা বাতাসের সাহায্যেই পথচলার শক্তি পাওয়া যায় কাজেই স্থলপথের চেয়ে জলপথ পরিবহন অনেক গুণ সস্তা।[১৫][৪৪]

সাধারণত গ্রাম অঞ্চল থেকে শহরে কাঁচামাল আসতো আর সে কাঁচামাল দিয়ে শহরের কারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী তৈরি হত। সেই সময় মুদ্রার আবিষ্কার হয়নি বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলন ছিল। [৬৩]সিন্ধু অঞ্চলে সব রকম কাঁচামাল উৎপন্ন হতো না যা পাওয়া যেত না তা অন্য অঞ্চল হতে আমদানি করা হতো যেমন, কর্নাটক থেকে সোনা আনা হতো ,হরিয়ানা তোষণ অঞ্চল থেকে টিন, সংগৃহীত হতো, রাজস্থান ও বেলুচিস্তান থেকে তামা আসতো , পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত থেকে টিন ও সোনা সংগৃহীত হতো।[১৫][৬১]এবং দক্ষীণ ভারত থেকে দামি পাথর সংগ্রহ করা হতো। বিদেশ থেকেও অনেক সময় কাঁচামাল জোগাড় করা হতো। আফগানিস্তান থেকে আমদানি হত রুপা ও লাপিস লেজুলি, সিন্ধু সভ্যতার আফগানিস্তানের শত্রুঘাই নগরটি মেসোপটেমিয়া সভ্যতার ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত অনেক ঐতিহাসিক এই নগরটিকে সিন্ধু সভ্যতার "ট্রেডিং কলোনি " হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।আবার,আরব থেকে আস্ত তামা, ইরানে পাওয়া যেত রুপা ও নীলকান্ত মনি, আর্মেনিয়া থেকে রপ্তানি হতো রুপা ও মধ্য এশিয়া থেকে আনা হতো জেট পাথর প্রভৃতি।[৬১]

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও যোগাযোগের বেশ কয়েকটি পথ সিন্ধু সভ্যতা সংস্কৃতি অঞ্চলগুলিতে লক্ষ্য করা যায় যেমন বেলুচিস্তান, সিন্ধু, রাজস্থান, চোলিস্তান, পাঞ্জাব, গুজরাট এবং উপরের দোয়াবের সাথে সংযুক্ত ছিল। লাহিরি উল্লেখ করেছেন যে প্রধান বাণিজ্য পথগুলি নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলিকে সংযুক্ত করেছিল: সিন্ধু এবং দক্ষিণ বেলুচিস্তান; উপকূলীয় সিন্ধু, উচ্চ সিন্ধু এবং কেন্দ্রীয় সিন্ধু সমভূমি; সিন্ধু সমভূমি এবং রাজস্থান; সিন্ধু এবং হরপ্পার উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলগুলি; সিন্ধু এবং পূর্ব পাঞ্জাব এবং রাজস্থান; এবং সিন্ধু ও গুজরাট। কিছু পথ ইতিমধ্যেই হরপ্পান পর্বের প্রথম দিকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল-যেমন, বেলুচিস্তান-সিন্ধ রাস্তা কিথার পর্বতমালার মধ্য দিয়ে এবং পূর্ব পাঞ্জাব ও রাজস্থান থেকে চোলিস্তান প্রভৃতি অঞ্চল গুলির মধ্য দিয়ে সিন্ধু সভ্যতা সহ অন্তবর্তী ও বহির্ভূতী ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায় ।[৬২]

মেসোপটেমিয়া বা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস উপত্যকার সঙ্গে সিন্ধুবাসীদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধু অববাহিকার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্কের সমর্থনে আরও কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আছে। মেসোপটেমিয়ার- উর, কিশ, লাগান, নিপ্পুর প্রভৃতি স্থানে হরপ্পিও সিলমোহরের অনুরূপ অনেক সিলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে মোহেনজোদাড়ো, লোথাল প্রভৃতি স্থানে মেসোপটেমীয় কয়েকটি সিলমোহর পাওয়া গেছে। মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া বিভিন্ন ধরনের সিলমোহরগুলি সম্ভবত সিন্ধুবাসীরাই তৈরি করেছিলেন। এই সিলমোহরগুলি নিঃসন্দেহে সিন্ধু উপত্যকা ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথাই প্রকাশ করছে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় হয়তো ভারতীয় বণিকদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। মর্টিমার হুইলার এরূপ সম্ভাবনার কথাই বলেছেন।[৬১]

অবশ্য প্রামাণ্য ইতিহাসের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকরা জানতে পেরেছেন মেসোপটেমিয়া তথা বিশ্বের প্রথম সম্রাট সারগণ ঘোষণা করেন যে দিলমুন, মগন ও মেলুহার জাহাজ তার রাজধানীতে আসছে।[২৩] প্রমাণের ভিত্তিতে পারপোলা , তোষি ,ভিদেল ,চক্রবর্তী ইত্যাদি প্রত্নবিদ ও ভাষাবিদ এ কথা প্রমাণ করেছেন যে মেলুহা আসলে সিন্ধু সভ্যতারই নাম যেখান থেকে বৈতুর্য নীলকান্তমণি ,দামি কর্নেলিয়ানের পূতি , হাতির দাঁতের দ্রব্যাদি ইরাকে আসতো যা মাঝে মাঝে আসা বন্ধ হয়ে গেছিল এবং সারগণের সময় আবার আসতে শুরু করে । আবার সুমেরিও ও আক্কাদিও লেখেতে মগন ও দিলমুন্ন নিয়ে এতবার আলোচনা হয়েছে যে পন্ডিতেরা বর্তমান সময়ের ওমান ও বাহারিনকে যথা মগন ও দিলমুন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[২৩]

দিলীপ কুমার চক্রবর্তী , উপেন্দ্র সিং প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকরা অভিমত প্রকাশ করেছেন হরপ্পা সভ্যতা মেসোপটেমিয়ার মধ্যে কোনরকম সংযুক্ত সংযোগ ছিল না মধ্যবর্তী স্থানীয় বণিকদের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হতো আবার দিলীপ কুমার চক্রবর্তী এই বাণিজ্যে ব্যাপক ছিলনা বলে মনে করেন। অন্যদিকে কিন্তু শিরিন রত্নাকর , হুইলার , রেমন্ড আলচিন আরো অনেক বিদ্যজন বাণিজ্যের অশেষ গুরুত্বের কথায় ব্যক্ত করেছেন।[১৫]

শুধু মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে নয় পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে হরপ্পার যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষে প্রমাণিত। দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তারের অল টিম টেপ ,খাপুতে হরপ্পায় তৈরি সমতুল্য পোড়ামাটির বিভিন্ন মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। রুপার তৈরি একটি হরপ্পার সিলমোহর পাওয়া গেছে। এছাড়া, হরপ্পার অনুরূপ সিলমোহর ও কর্নেলিয়ান পাথরে তৈরি পুথির সন্ধান পাওয়া গেছে ইরানের শহর টিপে ,নিশার, সুসা প্রভৃতি স্থানে।[৬৩] সমুদ্র ও স্থল উভয় পথেই এই বহিরবাণিজ্য অনুষ্ঠিত হতো একটি স্থলপথে চলে গিয়েছিল উত্তর আফগানিস্তানে ,উত্তর ইরান ও তুর্কমেনিস্তানের ভেতর দিয়ে ইরাক অভিমুখে আরও একটি দক্ষিণাপথ ছিল সেটা চলে গেছিল টেপ নিশার সুসা আর উরের পাশ ঘেঁষে । অনুমিত হয় সামুদ্রিক বাণিজ্য কেন্দ্র বালকোট ,লোথাল,ধোলাবিরার মতো শহরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।[৬১][১৫]

শিল্প ,ধাতু ও স্থাপত্য[সম্পাদনা]

সিন্ধু উপত্যকায় পোড়ামাটির কাজের অজস্র নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। স্বল্প পরিমাণ পাথরের ভাস্কর্য এবং সোনার গহনা , ব্রোঞ্জের পাত্র ইত্যাদি ও পাওয়া গেছে। পোড়ামাটি, ব্রোঞ্জ এবং শিলখড়ির কিছু শারীরবৃত্তীয় বিশদ মূর্তি খননস্থলে পাওয়া গেছে, এই মূর্তি গুলির মধ্যে সম্ভবত বেশিরভাগটি খেলনা।[৬৪] হরপ্পাবাসিরা বিভিন্ন খেলনা ও খেলাও তৈরি করেছিল, যেমন, কিউবিকাল ডাইস বা ছক্কা (মুখে এক থেকে ছয়টি ছিদ্রযুক্ত), যা মহেঞ্জোদারোর প্রত্ন ক্ষেত্র থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।[৬৫]

পোড়ামাটির মূর্তিগুলির মধ্যে গরু, ভালুক, বানর এবং কুকুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূর্তিগুলি পূর্ণবয়প কোনটি বসা কোনটি বা দাঁড়ানো। মূর্তিগুলি নগ্ন প্রায় তবে তাদের মাথায় ভূষণ ও গায়ে বিচিত্র সব অলংকার রয়েছে। পোড়ামাটির মূর্তি পূর্বেও তৈরি হতো কিন্তু সেগুলি সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতির মত ছিল না। মূর্তি গুলির মধ্যে নারীর মূর্তির সংখ্যায় বেশি। আবার , কিছু মূর্তিতে সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবিও লক্ষ্য যায়।[৬৬]

ধাতু ও পাথরের মূর্তি নির্মানে শিল্পীরা দক্ষতা অর্জন করেছিল। মহেঞ্জোদারোতে একটি নিত্যতা মেয়ের মূর্তি পাওয়া গেছে তার বাম হাতে প্রচুর অলংকার । সিন্ধু উপত্যকায় হরপ্পিও মৃত্তিকা শিল্প ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। [৪৫]এগুলির প্রাচীর ছিল মোটা এবং এরা ছিল ওজনের দিক দিয়ে বেশ ভারী। মাটির পাত্র গুলোকে বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করা হতো যেমন-কিছু মজুদ রাখার বা ইত্যাদি ক্ষেত্রে । সম্ভবত ঘরের মেঝেতে রাখা হতো যার কারণে এদের নিম্ন ভাগ চিত্রিত করা হতো। বিশাল হরপ্পীয় এলাকা জুড়ে পাওয়া অসংখ্য মৃৎশিল্পের মধ্যে গরন এবং অলংকরনে সাদৃশ্য থাকার কারণে শিরিন রত্নগর, মনে করেন শাসকরাই একাধিক কেন্দ্রে মৃৎশিল্প সংঘটিত করত এবং উৎপাদন হতো তাদেরই নির্দেশে।[১৭]

এছাড়া মহেঞ্জোদারোতে প্রচুর হাতির দাঁতের সামগ্রী পাওয়া গেছে যেমন বর্ষি ,তুরপুন ,অলংকরের টুকরো, গোলাকার বস্তু ,খন্ড খন্ড বৃত্ত প্রভিতি।[৪৪]এছাড়া নরম শিলখড়ি কেবল যে সীলমোহর তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হতো, তা নয়, বরং এর থেকে পুতিও তৈরি হতো । সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলগুলিতে আবার আণুবীক্ষণিক পুতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মহেঞ্জোদারো , লোথাল এবং চানহুদারো এইসব অঞ্চলে কর্নেলিয়ান পুতি তৈরি হতো। অবশ্য নীলকান্ত মনি কিংবা গাড়ো নীল বর্ণের লাপিজের গহনাও তৈরি হতো হরপ্পা সভ্যতার নগরীতে যা মধ্যপ্রাচ্য, মেসোপটেমিয়া ও ইত্যাদি অঞ্চলগুলিতে রপ্তানি করা হতো।[১৫]

মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত জিনিসগুলি প্রথমে লাহোর যাদুঘরে জমা রাখা হয়েছিল, কিন্তু পরে নতুন দিল্লিতে এ.এস.আইর সদর দফতরে স্থানান্তরিত হয়, পরবর্তীকালে ব্রিটিশ রাজের নতুন রাজধানীর জন্য একটি নতুন "সেন্ট্রাল ইম্পেরিয়াল মিউজিয়াম" তৈরির পরিকল্পনা করা হয় । তবে, যখন এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ভারতের স্বাধীনতা ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু তখনও ভারত বিভাজন শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত সত্য ছিল না। কিন্তু নতুন পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাদের ভূখণ্ডে খনন করা মহেঞ্জোদারোর টুকরো ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করে, যা প্রথম দিকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে ভারত ও পাকিস্তান সরকার একটি চুক্তিতে উপনীত হয় ,যার ফলে আবিষ্কৃত হওয়া প্রায় ১২,০০০ বস্তু (অধিকাংশ মৃৎপাত্র ও টেরাকটা মডেলস), দেশগুলির মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। "দুটি সবচেয়ে বিখ্যাত ভাস্কর্যের মূর্তি" এই ক্ষেত্রে, পাকিস্তান তথাকথিত প্রিস্ট-কিং ফিগার পেয়েছিল, যেখানে ভারত ডান্সিং গার্লকে ধরে রেখেছে।[৬৭]

মানুষের মূর্তি[সম্পাদনা]

সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চলগুলি থেকে বিভিন্ন মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। যাদের সবচেয়ে বিখ্যাত হলো তামার মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া চুড়ি দিয়ে সজ্জিত মোম ছাচে ঢালাই করা একটি নর্তকীর মূর্তি। এছাড়া হরপ্পায় সঠিক স্তরীভূত খননের ফলে, আরও দুটি বাস্তবসম্মত অসম্পূর্ণ মূর্তি পাওয়া গেছে, যেগুলি মানুষের আকৃতির কাছাকাছি এবং শাস্ত্রীয় আচরণ প্রদর্শন করছে বলে মনে হয় যেমন - একজন নর্তকীর মূর্তি যাকে পুরুষ বলে মনে করেন বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা । হরপ্পা টর্সো ও একটি লাল জাস্পার পুরুষ ধর , উভয়ই এখন দিল্লি জাতীয় জাদুঘরে দেখতে পাওয়া যায়। এই দুইখানা মূর্তি পাওয়ার পর জন মার্শাল স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। [৬৮]তিনি বলেন

আমি যখন তাদের প্রথম দেখেছিলাম তখন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল যে তারা প্রাগৈতিহাসিক সময়য়ের। তারা প্রাথমিক শিল্প এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত করেছে । এবং আমি ভেবেছিলাম গ্রিসের হেলেনিস্টিক যুগের আগে পর্যন্ত এই ধরনের মডেলিং প্রাচীন বিশ্বে অজানা ছিল, কিন্তু কিছু ভুল অবশ্যই করা হয়েছে যে এই পরিসংখ্যানগুলি তাদের সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করলে প্রায় ৩০০০ বছর পুরানো স্তরে তাদের খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল বলে মনে করা হয় । এই মূর্তিগুলি আমাদের আশ্চর্য করে তোলে যে এই সব-গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর্য সিন্ধু নদীর তীরে একটি সুদূর বয়সের কারিগরদের দ্বারা সৃষ্টি। [৬৯]

এই মূর্তিগুলি বিতর্কিত রয়ে গেছে তাদের মানব দেহ গুলির উন্নত শৈলীর কারণে। লাল জ্যাস্পার ধড় আবিষ্কারক ভ্যাটস এই মূর্তির হরপ্পা সভ্যতা সময়ের বলে দাবি করেন, কিন্তু অন্যদিকে ঐতিহাসিক জন মার্শাল মনে করেন যে এই মূর্তিটি সম্ভবত ,গুপ্ত যুগের। নৃত্যরত পুরুষের একটি দ্বিতীয় অনুরূপ ধূসর পাথরের তৈরি ধর প্রায় ১৫০ মিটার দূরে একটি নিরাপদ পরিণত হরপ্পা সভ্যতার স্তরে পাওয়া গিয়েছে।সামগ্রিকভাবে, নৃবিজ্ঞানী গ্রেগরি পোসেহল বিবেচনা করেন যে এই মূর্তিগুলি সম্ভবত পরিণত হরপ্পা যুগের সৃষ্টি।[৭০]

কৃষি ব্যবস্থা[সম্পাদনা]

২০১৪ সালে গাঙ্গল এট আল বলেছেন , ভারতে যেমন শক্তিশালী প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ভৌগোলিক প্রমাণ রয়েছে যে নব্যপ্রস্তর যুগের সময়কালে কৃষিকাজ পূর্ব এশিয়া থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল তেমনি আবার "মেহেরগড়ের স্থানীয় গৃহপালিত যব এবং জেবু গবাদি পশুর ভালো প্রমাণ রয়েছে যে মেহেরগড় অঞ্চলগুলিতে স্বাধীনভাবে কৃষি কাজ ও পশুপালন শুরু হয়ে ছিল।[৭১]

মেহেরগড়ের একটি স্বাধীন উৎপত্তির পক্ষে যুক্তি দেন জাঁ-ফ্রাঁসোয়া জ্যারিজ। জ্যারিজ উল্লেখ করেন, "বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা যে অনুমান করে থাকেন যে কৃষি অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে নিকট-পূর্ব থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবর্তিত হয়েছিল, এবং পূর্ব মেসোপটেমিয়া এবং পশ্চিম সিন্ধু উপত্যকার নব্য প্রস্তর যুগীয় প্রত্নক্ষেত্র গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে যা তারা "সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা" বলে উল্লেখ করে।[৩৩] আবার বেশ কিছু ঐতিহাসিক যেমন ই জে এইচ ম্যাকে, ভি. এইচ গার্ডন, প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা এই তথ্যের ভিত্তিতে সিন্ধু সভ্যতাকে মেসোপটেমিয়ান সংস্কৃতির অংশ হিসেবে তুলে ধরেন । কিন্তু মেহেরগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক তত্ত্বের ভিত্তিতে , জ্যারিজ উপসংহারে পৌঁছেছেন যে মেহেরগড় সংস্কৃতিটি স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছিল এবং এখানে কৃষিকাজ ও পশুপালন একান্ত নিজস্ব পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছিল এবং এটি "প্রাচ্যের নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির 'ব্যাকওয়াটার' নয়"। [৩৩]প্রত্নতাত্ত্বিক জিম শ্যাফার লিখেছেন , যে মেহেরগড় প্রত্নক্ষেত্র "প্রমাণ করে যে খাদ্য উৎপাদন ছিল একটি দক্ষিণ এশীয় ঘটনা" এবং তথ্য সম্পন্ন ব্যাখ্যা করে "দক্ষিণ এশিয়ার প্রাগৈতিহাসিক নগরায়ন এবং জটিল সামাজিক সংগঠন আদিবাসীদের উপর ভিত্তি করে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার সংস্কৃতির স্বাধীন উৎপত্তির ওপর প্রাধান্য দেন।[৭২]

জ্যারিজ উল্লেখ করেন যে মেহেরগড়ের লোকেরা গৃহপালিত গম এবং যব ব্যবহার করত,[৭৩] তখন শ্যাফার এবং লিচেনস্টাইন উল্লেখ করেন যে প্রধান খাদ্যশস্য ছিল নগ্ন ছয়-সরি যব ।[৭৪] সেই একই সময় গাঙ্গল সম্মত হন যে "মেহেরগড়ের নবপ্রস্তর যুগের গৃহপালিত ফসলের মধ্যে ৯০% শতাংশের বেশি যব রয়েছে," তিনি উল্লেখ করেন যে " যব চাষের স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠা জন্য ভালো প্রমাণ রয়েছে।" তথাপি, গাঙ্গল আরও উল্লেখ করেছেন যে শস্যের মধ্যে অল্প পরিমাণ গমও অন্তর্ভুক্ত ছিল যেগুলিকে "নিকট প্রাচ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখা হয় , কারণ গমের আধুনিক জাতির অধিকাংশ পরিমাণ উত্তর লেভান্ট এবং দক্ষিণ তুরস্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ।[৭১][ক]

খাদ্য[সম্পাদনা]

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকরা জানতে পেরেছেন যে।, সিন্ধু সভ্যতায় গরু, মহিষ, ছাগল, শূকর এবং মুরগির মতো প্রাণীদের মাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হতো।[৭৫][৭৬] দুগ্ধজাত পণ্যের অবশিষ্টাংশও আবিষ্কৃত হয়েছে। অক্ষেতা ,সূর্যনারায়ণ এবং অন্যান্য পন্ডিতের মতে, উপলব্ধ প্রমাণগুলি এই অঞ্চলে রন্ধনপ্রণালীকে সাধারণ বলে নির্দেশ করে এবং খাদ্য উৎপাদন গুলি ছিল সাধারণত সামান্য পরিমাণ দুগ্ধজাত দ্রব্য , রুমিন্যান্ট বা নন-রুমিন্যান্ট চর্বি জাতীয় মাংস, এবং গাছপালা । সিন্ধু বাসিদের খাদ্য অভ্যাস পদ্ধতি পতন অব্দি একই রকম ছিল।[১৫]

পশ্চিম রাজস্থান থেকে ২০১৭ সালে খননের সময় দুটি ষাঁড়ের মূর্তি এবং একটি তামার অ্যাডজ সহ সাতটি খাদ্য বস্তু যা বলেরমতন ("লাড্ডু") অক্ষত আকারে পাওয়া গেছ যা প্রায় ২৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের সময়ের। তারা সম্ভবত শিম, মুগ ডাল এবং সিরিয়াল শস্ দানা দ্বারা গঠিত ছিল। ঐতিহাসিকরা একটি সীলমোহরের ওপর নির্ভর করে মনে করেন ষাঁড়ের মূর্তি,তামার আড্জ প্রভৃতি খাদ্য-বলগুলিকে ধর্মীয় আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো ।[৭৭][৭৮]

ভাষা[সম্পাদনা]

সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা কি ভাষা ব্যবহার করতেন সেটি নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিরোধ বর্তমান।এটা প্রায় প্রস্তাবিত হয়েছে যে সিন্ধু সভ্যতার ধারকগণদের ভাষাগতভাবে প্রোটো-দ্রাবিড়দের সাথে মিল রয়েছে, হরপ্পা সংস্কৃতির বিচ্ছেদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রোটো-দ্রাবিড়দের বিচ্ছেদ ঘটে ।[৭৯]ফিনিশ, ইন্ডোলজিস্ট আস্কো পারপোলা উপসংহারে পৌঁছেছেন যে সিন্ধু সিলালিপির অভিন্নতা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহারের সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয় এবং তাদের মতে দ্রাবিড় ভাষার একটি প্রাথমিক রূপ অবশ্যই সিন্ধু জনগণের ভাষা গুলিতে লক্ষ্য করা যায়।[৮০] বর্তমানে, দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহারকারী বেশিরভাগ জনগণ দক্ষিণ ভারত এবং উত্তর ও পূর্ব শ্রীলঙ্কায় কেন্দ্রীভূত, তবে এই ভাষাভাষীর কিছু সংখ্যক এখনও সমগ্র ভারত ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া পাকিস্তানের বালুচিস্তান অঞ্চলের ব্রাহুই জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে এই ভাষার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়, যা এই তত্ত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকটাই বাড়িয়েছে।

হেগগার্টি এবং রেনফ্রু-এর মতে, দ্রাবিড় ভাষাগুলি কৃষিকাজের বিস্তারের সাথে সাথে ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে পরে। ডেভিড ম্যাকআল্পিনের মতে, ইরানের এলাম থেকে ভারতে অভিবাসনের মাধ্যমে দ্রাবিড় ভাষাগুলি ভারতে আনা হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি হেগগার্টি এবং রেনফ্রু উল্লেখ করেছেন যে "দ্রাবিড় ভাষার প্রাগৈতিহাসিক হওয়ার প্রমাণ ব্যাখ্যা করার জন্য তথ্যের কমতি আছে।[৮১]

২০২১ সালের একটি গবেষণায়, বাহতা আনসুমালি মুখোপাধ্যায় প্রাচীন সিন্ধু অঞ্চলে একটি প্রোটো-দ্রাবিড় ভাষার উপস্থিথিতি প্রমাণ করার জন্য একটি ভাষাগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন, এবং সেখানে বিভিন্ন সমসাময়িক প্রাচীন সভ্যতায় দাঁত ও দাঁত মাজা এবং হাতির জন্য দ্রাবিড় ভাষার মূল শব্দগুলির ব্যবহার করা হতো বলে তিনি জানিয়েছেন।[৮২]

সীলমোহর[সম্পাদনা]

সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নক্ষেত্র থেকে হাজার হাজার সীলমোহর উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। অধিকাংশ সিলমোহরই পোড়ামাটি দিয়ে তৈরি হত। কিন্তু রূপা, তামা, চিনামাটি, সাজিমাটি ও শিলখড়ির সীলমোহর সিন্ধু সভ্যতা থেকে আবিষ্কার হয়েছে। বেশিরভাগ সীলমোহর বর্গাকার ও আয়তকারের লক্ষ্য করা যায়।[৩৯]

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের পিছনে একটি ছিদ্র করা অংশ থাকে যা পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হতো । এছাড়াও প্রচুর সংখ্যক সিলিং টিকে আছে, যার মধ্যে মাত্র কিছু সংখ্যক সিলমোহরের সাথে সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়া যায় । সিন্ধু সভ্যতার অধিকাংশ সিলমোহরী ক্ষুদ্র আকৃতির হয়ে থাকে।[৭২]

বেশিরভাগ সিলমোহরের গায়ে ছোট ছোট লিপি খোদাই করা আছে। মহেঞ্জোদারোতে যে সীলমোহর গুলি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে একটি মূর্তি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে, এবং অন্যটি হলো পশুপতি সীলমোহর, আড়া আড়ি পায়ে বসে আছে যাকে কেউ কেউ যোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। চিত্রটি বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্যার জন মার্শাল হিন্দু দেবতা শিবের সাথে তুলনা করেছেন।[৪৪][১৫]

সিন্ধু লিপি[সম্পাদনা]

সিন্ধু লিপি (ইংরেজি: Indus Script) বা হরপ্পান লিপি, সিন্ধু সভ্যতা দ্বারা উদ্ভাবিত কিছু চিহ্নের সংকলন। এই চিহ্ন সম্বলিত বেশিরভাগ শিলালিপি আকারে খুব ছোট হওয়ায় এটি সিন্ধু সভ্যতার সময়কার কোন লিখন পদ্ধতির জন্য ব্যবহৃত হয়েছিলো কি না তা বলা খুব কঠিন।[৮৩] অতীতে অনেক প্রচেষ্টার পরেও[৮৪] এই চিহ্নগুলোর অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, এমনকি এখনও চেষ্টা চলছে। জ্ঞাত এমন কোন দ্বিভাষিক শিলালিপি নেই যা এর অর্থোদ্ধারে সাহায্য করতে পারে।[৮৫] এবং সময়ের সাথে এই লিপির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও দেখা যায় না। তবে স্থানভেদে কিছু শব্দবিন্যাসের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।[৮৩]

লিপিটি ডান থেকে বামে লেখা হয় [৮৬] এবং কখনও কখনও বুস্ট্রফেডন ধাঁচে লেখা। মূল প্রতীকের সংখ্যা প্রায় ৪০০-৬০০[৮৭], যা সাধারণ লোগোভিত্তিক ও সিলেবলভিত্তিক লিপিগুলির প্রতীকসংখ্যার মাঝামাঝি। বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ তাই লিপিটিকে লোগো-সিলেবলীয় হিসেবে মেনে নিয়েছেন।[৮৮] অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে লিপিটির গাঠনিক বিশ্লেষণ একটি সংশ্লেষণাত্মক ভাষা নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকগুলি লিপি উপসর্গ বা প্রত্যয়ের মত শব্দের শুরুতে বা মাঝে দেখতে পাওয়া যায়।

২০০৯ সালে কম্পিউটার বিজ্ঞানী পি.এন রাও একটি গবেষণায় পত্র প্রকাশিত করেন । বিভিন্ন ভাষাগত লিপি এবং অ-ভাষিক লিপির সাথে প্রতীকের পদ্ধতির তুলনা করে দেখেছেন এবং ডিএনএ ও একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষা সহ দেখা গেছে যে সিন্ধু লিপির শৈলটি কথ্য শব্দের কাছাকাছি, যা এই অনুমানটিকে সমর্থন করে যে এই শিলালিপিটির ভাষাটি এখনো পর্যন্ত অজানা রয়ে গেছে।[৮৯][৯০]

ফার্মার , স্প্রোট এবং উইটজেল এই অনুসন্ধানের বিরোধিতা করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে রাও এট আল প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু চিহ্নগুলিকে "বাস্তব-বিশ্বের অ-ভাষাগত সিস্টেম" এর সাথে তুলনা করেনি বরং "লেখকদের দ্বারা উদ্ভাবিত দুটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম ব্যবস্থার সাথে তুলনা করেছেন একটি হল ২০০,০০০ এলোমেলো ভাবে আদেশকৃত চিহ্ন এবং অন্যটি ২০০,০০০ সম্পূর্ণরূপে নির্দেশিত চিহ্নগুলির সমন্বয়ে গঠিত, যা তারা মিথ্যা দাবি করে সমস্ত বাস্তব-বিশ্বের অ-ভাষাগত চিহ্ন ব্যবস্থার কাঠামো বলে দাবি করেন ।[৯১] এছাড়াও ফার্মার মধ্যযুগীয় হেরাল্ডিক লক্ষণগুলির মতো একটি অ-ভাষিক পদ্ধতির ভাষার সাথে তুলনা করে একই ফলাফলে পৌঁছান যে ফলাফলে রাও এর আল এসেছিলেন । এছাড়া তারা উপসংহারে এসেছেন যে রাও এট আল দ্বারা ব্যবহৃত পদ্ধতি। অ-ভাষাগত থেকে ভাষাগত সিস্টেমের পার্থক্য করতে পারে না।[৯২]

সীলমহর গুলির বার্তাগুলি কম্পিউটার দ্বারা ডিকোড করার জন্য খুব ছোট বলে প্রমাণিত হয়েছে৷ প্রতিটি সিলমোহরের প্রতীকগুলি একটি স্বতন্ত্র সংমিশ্রণ রয়েছে এবং পর্যাপ্ত প্রসঙ্গ সরবরাহ করার জন্য সীলমোহর গুলির খুব কম উদাহরণ পাওয়া যায়। চিহ্নগুলি সীল থেকে সীল পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়, যার ফলে চিত্রগুলি থেকে প্রতীকগুলির অর্থ বের করা অসম্ভব। তাসত্ত্বেও, সীলমোহরের অর্থের জন্য বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে কোন ব্যাখ্যায় এখনো পর্যন্ত ঐতিহাসিক মহলে প্রাধান্য পায়নি।[৯৩]

আস্কো পারপোলা এবং তার সহকর্মীদের দ্বারা সম্পাদিত হাজার হাজার বিদ্যমান সিলালিপি গুলির অনেকগুলি ফটো কার্পাস অফ ইন্ডাস সিলস অ্যান্ড ইনস্ক্রিপশনে (১৯৮৭, ১৯৯১, ২০১০) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক ভলিউমটিতে ১৯২০ এবং ১৯৩০ এর দশকে তোলা শত শত হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি হওয়া সিলামহরের ছবিগুলি পুনঃপ্রকাশিত করা হয়েছে । যার মধ্যে অনেকগুলি গত কয়েক দশকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া মার্শাল (১৯৩১), ম্যাককে (১৯৩৮, ১৯৪৩), হুইলার (১৯৪৭) গবেষণা গুলিকে ও পুনোর উৎপাদন করে প্রকাশিত করা হয়েছে।

ধর্ম[সম্পাদনা]

সিন্ধু উপত্যকার জনগণের ধর্ম এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের যথেষ্ট কৌতুহল লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত তারা হিন্দু ধর্মের আদিপর্যায় গুলির সন্ধানে বেশি আগ্রহী। তবে একদল ইতিহাসবিদ এই সভ্যতাই হিন্দু ধর্মের আদি পর্যায়ের সন্ধান অর্থহীন বলে মনে করেন। তবে প্রমাণের স্বল্পতার কারণে, সিন্ধু লিপির পাঠ্য উদ্ধারে ব্যর্থতা ও বেশিরভাগ উপসংহার গুলি আংশিকভাবে অনুমানমূলক যার কারণে সিন্ধু সভ্যতার ধর্মের বিষয়টিও একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে থেকে গেছে।[৯৪]

সর্বপ্রথম হরপ্পা সভ্যতার ধর্মের অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন জন মার্শাল। তিনি 1931 খ্রিস্টাব্দে এই সভ্যতার ধর্মকে হিন্দু ধর্মের আদি পর্যায়ের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। এর স্বপক্ষে বিভিন্ন প্রমাণের অবতারণা করেন যেমন পুরুষ ঈশ্বরের এবং মাতৃদেবীর পূজা ,প্রাণী ও উদ্ভিদদের দেবিকরণ , লিঙ্গ বা ইয়োনি পূজা, ধর্মীয় অনুশীলনে স্নান এবং জলের ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া প্রভৃতি বিষয়কে তিনি হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখেছেন। তবে মার্শালের ব্যাখ্যা অনেক দশক ধরে বিতর্কিত হয়েছে।[৯৫][৯৬]

মার্শাল সিন্ধু সভ্যতার মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত অ্যাস্ট্রাটাইট সীলের উপর ধ্যানমগ্ন পুরুষের প্রতিচ্ছবিকে দেবতা পশুপতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সিলমহরে তাকে ধ্যানরত যোগী রূপে দেখানো হয়েছে তিনি সিংহাসনে পদ্মাসনে বসে আছেন। নাসাগ্রে তার দৃষ্টি , তিনি উদ্বোলিঙ্গ, তার মাথায় শিং ও মুকুট, কোমরে আবরণ এবং তার চারপাশে চারটি পশু হাতি, বাঘ, গন্ডার ও মহিষ । তার পায়ের কাছে আরো একটি পশু হরিণ। তিনি প্রাণীদের প্রভু হিসেবে বিবেচিত যার কারণে সিলমহরটি বর্তমান ঐতিহাসিক মহলে পশুপতি সিলনামে পরিচিতি লাভ করেছে।[৯৫] পশুপতি আসলে শিবের একটি উপাধি। এটি যেমন বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের কাছে সমর্থন যোগ্য হয়ে উঠেছে তেমনি বিভিন্ন ইতিহাসবিদ কিছু আপত্তি উত্থাপন করেছেন।

যেমন ডরিস শ্রীনিবাসন যুক্তি দিয়েছেন যে চিত্রটির তিনটি মুখ বা যোগীর ভঙ্গি নেই।[৯৭] তার মতে বৈদিক সাহিত্যে রুদ্র বন্যপ্রাণীদের রক্ষাকারী ছিলেন না। শিরিন রত্নাগর মনে করেন বৈদিক পশুপতি হলেন গৃহপালিত গবাদি পশুদের দেবতা তিনি চারণভূমির পশুকে রক্ষা করেন কিন্তু অরণ্যের হিংস্র পশুদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এই সিলমোহরে খোদিত মূল মূর্তিটি হয়তো কোন সাধক পুরুষ যিনি পশুদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারেন।[৬০] আবার 2002 সালে লেখার সময়, গ্রেগরি এল. পোসেহেল এই উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে মূর্তিটিকে দেবতা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া উপযুক্ত হলেও, এটিকে আদি শিব হিসাবে বিবেচনা করা উচিত ।[৯৮] কিন্তু এই মূর্তিটিকে শিব বা আদি শিব হিসাবে চিহ্নিত করার বিপক্ষেও বহু যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে । বলা হয়েছে শিব গৃহপালিত পশুদের অধিপতি তিনি ব্যাগ্রহ বা গন্ডারদের মতো বন্য প্রাণীদের অধীশ্বর নন ।আবার বিলাস সাঙ্গেভের মতো জৈন ধর্মের কিছু পণ্ডিত দ্বারা এটিকে তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৯৯]হেনরিখ জিমার এবং টমাস ম্যাকইভিলির মতো ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন যে প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ এবং সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার মধ্যে একটি সংযোগ থাকলেও থাকতে পারে।[১০০][১০১]

মার্শাল , খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত বেশ কয়েকটি মাতৃ মূর্তির উপর ভিত্তি করে মাতৃদেবীর উপাসনার একটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের অনুমান করেছিলেন। তার মতে মাতৃকা-মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তা পুরুষমূর্তি বা দেবমূর্তির তুলনায় সংখ্যায় অধিক । বিভিন্ন ইতিহাসবিদ সিন্ধু বাসীদের ধর্মবিশ্বাসে মাতৃকা দেবীর ভূমিকায় প্রধান ছিল বলে মনে করেন। মাতৃকা দেবীর পূজা পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল। সিন্ধু সভ্যতাই কিছু কিছু মাতৃকা মূর্তি ব্রোঞ্জ ও তামায় তৈরি হতো তবে বেশিরভাগ মূর্তি পোড়ামাটির লক্ষ্য করা যায । কোনো কোনো মূর্তির গায়ে ধোয়ার চিহ্ন স্পষ্ট। হরপ্পাই প্রাপ্ত একটি সিলমোহরে একটি দেবমূর্তি উৎকীর্ণ আছে। মূর্তিটির ভঙ্গি উদ্যানপাধ অর্থাৎ তার মাথা নিচের দিকে পা দুটি উপরের দিকে, দেবী মূর্তির গর্ব থেকে একটি চারা গাছ নির্গত হচ্ছে চারা গাছটির জন্মের মধ্যে দিয়ে দেবী প্রকটিত হয়েছেন। তবে সিন্ধু উপত্যকার মানুষের জীবনে নারী মূর্তিগুলির কার্যকারিতা অস্পষ্ট থেকে যায় ।[১৫] তবে পোসেহল মার্শালের অনুমানের প্রমাণকে ভয়ংকর ভাবে শক্তিশালী বলে মনে করেন না।[৯৬] বেশিরভাগ নারী মূর্তি গুলি পাওয়া গেছে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় এর মধ্যে কোনোটিও মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলে পাওয়া যায়নি আবার মূর্তিগুলি ভঙ্গন অবস্থায় পাওয়া যাওয়াই , বিভিন্ন ইতিহাসবিদরা মনে করেন মূর্তিগুলি স্বল্পকালীন সময়ের জন্য পূজিত হতো ও পরবর্তীকালে তা ভেঙে দেওয়া হতো।সিন্ধু সভ্যতায় পশু বলির চলছিল বলেও বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা মনে করেন এর স্বপক্ষে বিভিন্ন প্রমাণও উত্থাপিত করেছেন। যেমন , একটি সীলমোহরে পিপুল গাছের ছবি আঁকা আছে গাছের দুই শাখার মাঝখানে উৎকীর্ণ আছে এক দেবী মূর্তি দেবীর পাশে এক উপাসক । সে বলি দিতে একটি ছাগকে নিয়ে এসেছে। এই প্রমাণের স্বপক্ষে ঐতিহাসিকরা পশু বলির একটি স্পষ্ট ধারণা করা যায় বলে মনে করেন। [৬০]

সিন্ধু উপত্যকায় লিঙ্গ ও যোনির আকারের পাথরের জিনিস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। জর্জ ডেলস মনে করেন সম্ভবত এগুলি উপাসনার বস্তু ছিল ।[১৩] লিঙ্গ শিবের প্রতিক কিন্তু সেই সময়ে এই ধারণা গড়ে উঠেছিল কি না বলা কঠিন । খুব সম্ভবত প্রজনন শক্তির প্রতীক লিঙ্গ , এই লিঙ্গ কে পূজা করার মাধ্যমে তারা আসলে জমির পূজা করতো । পুরুষ ও স্ত্রী আদর্শের সংযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মূল সিন্ধু বাসীদের এই বিশ্বাসি যেন লিঙ্গ ও যোনি উপাসনার মধ্যে মুক্ত হয়েছিল। কেউ কেউ অবশ্য লিঙ্গ ও যোনি পূজার প্রচলন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তারা মনে করেন যে দ্রব্যগুলিকে লিঙ্গ বা যোনি বলে সনাক্ত করা হয়েছে সেগুলি লিঙ্গ বা যোনি নয় অন্য কোন বস্তু।

সমসাময়িক মিশরীয় এবং মেসোপটেমীয় সভ্যতাই যেমন বিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপত্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি। কিন্তু সিন্ধু উপত্যকায় কোনো রকমের স্মৃতিসৌধের বা প্রাসাদের প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।, যদিও খনন করা শহরগুলি ইঙ্গিত দেয় যে সমাজের প্রয়োজনীয় এই ধরনের স্থাপত্য তৈরি করার মতন ক্ষমতা তাদের ছিল।[৬০] [১০২]ঐতিহাসিকরা মনে করেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি যদি থাকে তবে তা মূলত ব্যক্তিগত বাড়ি, ছোট মন্দির বা খোলা বাতাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। অবশ্য পরবর্তী পণ্ডিতদের দ্বারা সম্ভবত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহারিত কয়েকটি প্রত্নক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে । যেমন বর্তমানে মহেঞ্জোদারোতে গ্রেট বাথকে ব্যাপকভাবে আচার-অনুষ্ঠান শুদ্ধিকরণের জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে করা হয় ।[৯৬] সিন্ধু বাসীদের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় নয় প্রধানত ধর্মীয় প্রয়োজনেই জল ব্যবহারে আগ্রহী ছিল নিশ্চয়ই এমন এক অনুমানের ভিত্তিতেই এই মন্তব্য করা হচ্ছে তবে এই অনুমানটিও প্রমাণিত নয়। মহেঞ্জোদারোতে হুইলার একটি ভবন আবিষ্কার করেছিলেন সেটির প্রবেশপথে মন্দিরের মতো দুটি শিরির ধাপ ছিল । যদি তা হয়ে থাকে তাহলে , সেটি নিশ্চয়ই ইউনিকর্ন দেবীর মন্দির বলে ইরফান হাবিব মনে করেন।[১২]কালিবঙ্গান , লোথাল ও নাগেশ্বরে কয়েকটি অগ্নিশালা আবিষ্কৃত হয়েছে। কালিবঙ্গানের সিটাডেল অঞ্চলের অনেকগুলি অগ্নিশালা সংযুক্ত ছিল। কখনো কখনো অগ্নিশালার কাছাকাছি মাটির গর্তের মধ্যে পশুর হাড় ও পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা অবশ্যই এ ধরনের অগ্নিশালার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই প্রমাণের স্বপক্ষে ইতিহাসবিদরা মনে করেন সিন্ধু উপত্যকার কোনো কোনো স্থানে অগ্নিপূজা বা যাগযজ্ঞ চালু ছিল।[১২]

বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত সিলমহর গুলিতে সিন্ধু বাসীদের বিশ্বাসের জগতটি উপস্থাপিত হয়েছে বলে মনে করেন। সিলমহর গুলিতে আমরা বিভিন্ন পশুর প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করতে পারি। এ থেকে ধারণা করা যায় যে হরপ্পা বাসীরা হয়তো জীবজন্তুদের দেবতা জ্ঞানে পূজো করতো । এই সিলগুলির প্রায় তিন চতুর্থাংশ কেবল একটিমাত্র পশুর ছবি আমরা লক্ষ্য করতে পারি । এই পশুটি সর্বদাই ডান পাশ ফিরে রয়েছে। শিলে প্রাপ্ত সবচেয়ে বেশি চিত্রিত পশুটি হলো ইউনিকর্ন অর্থাৎ কুঁজহীন একশৃঙ্গ ষাঁর। এবং সব সময় তার সামনে অদ্ভুত আকারের ত্রিস্তর বিশিষ্ট একটি জাবনা পাত্র থাকে। এই পশুটি সিন্ধু সভ্যতায় অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে করা হয়। এছাড়া পাওয়া গেছে কুঁজবিহীন ষাঁর বা বাইসন, হাতি, কুঁজবিশিষ্ট ষাঁর , বাঘ , খরগোশ এবং মহিষ। এইসব পশুগুলি কোনো দেবতার প্রতিনিধি হতে পারে বলে ঐতিহাসিক মহলের ধারণা।[১০৩] এছাড়া আমরা সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চল গুলিতে বৃক্ষ পূজার প্রমাণ পাই। সিন্ধু বাসীরা মনে করত বৃক্ষের অন্তরে কোন দেবতা বাসা বাঁধতে পারে , এই ধারণায় হয়তো তাদের বৃক্ষ পূজার কারণ । সভ্যতার বিভিন্ন নগরে পিপুলের শাখার ছবি দেওয়া বিভিন্ন সিলমোহর খুঁজে পাওয়া গেছে। যেমন মহেঞ্জোদারোর একটি সিলে একটি বিশদ দৃশ্য খচিত রয়েছে, পিপুল গাছের মধ্যেই এক দেবমূর্তি সঙ্গে মাছের চিহ্ন এবং একটি বিশাল রামছাগলের মূর্তি ও একজন পূজারী উপাসনা করছে এক পুরুষ কিছু সম্ভবত উৎসর্গ করেছেন । আর সাত জন নারী নিচের দিকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে । তখনো মানুষকে সর্বদাই জঙ্গলে ঘন অরণ্যে বিপদজনক বন্য পশুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হতো । যার ফলাফল হিসেবে তারা হয়তো জীবজন্তুদের ও বৃক্ষদের নিজেদের দেবতা জ্ঞানে পুজো করত ।[১০৩]

অন্তিম হরপ্পা সংস্কৃতি (১৯০০-১৩০০)[সম্পাদনা]

খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ অব্দের দিকে ধীরে ধীরে সিন্ধু সভ্যতার পতনের লক্ষণ গুলি প্রকাশ পেতে শুরু করে এবং প্রায় ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে বেশিরভাগ শহর পরিত্যক্ত হয়ে যায়। হরপ্পার স্থান থেকে মানব কঙ্কালের সাম্প্রতিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে সিন্ধু সভ্যতার শেষের দিকে আন্তঃ ব্যক্তিগত সহিংসতা এবং কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা রোগের মতো সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১০৪][১০৫]

বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপিন্দর সিং এর মতে, "অন্তিম হরপ্পা পর্বের সময় সিন্ধু সভ্যতায় যে ছবিটা ধরা পড়ে সেটি হল শহুরে নেটওয়ার্ক গুলির একটি ভাঙ্গন এবং গ্রামীণ নেটওয়ার্কগুলির একটি সম্প্রসারণ।[১০৬]

আনুমানিক ১৯০০ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের সময়কালে, সিন্ধু সভ্যতার এলাকায় একাধিক আঞ্চলিক সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল। যাদের মধ্যে কবরস্থান এইচ সংস্কৃতিটি গড়েউঠে ছিল পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে। ঝুকার সংস্কৃতি ছিল সিন্ধুতে, এবং রংপুর সংস্কৃতি ছিল গুজরাটে।[১০৭][১০৮][১০৯][১১০] হরপ্পা সংস্কৃতির শেষ পর্যায়ের সাথে যুক্ত অন্যান্য প্রত্নক্ষেত্র গুলি হল পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের পিরাক এবং ভারতের মহারাষ্ট্রের দাইমাবাদ।[১১১] [১১২]

সবচেয়ে বৃহৎ অন্তিম হরপ্পা সভ্যতার প্রত্ন ক্ষেত্রগুলি হলো চোলিস্তানের কুদওয়ালা, গুজরাটের বেট দ্বরকা এবং মহারাষ্ট্রের দাইমাবাদ।যে গুলিকে নগর হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, তবে পরিণত হরপ্পা সভ্যতার নগর গুলির তুলনায় এগুলি ছোট এবং সংখ্যায় কম। বেট দ্বারকাকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে সুরক্ষিত করা হয়েছিল । এই সময় পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা , তবে দূর-দূরত্বের বাণিজ্যের পরিমাণের হাঁস পেয়েছিল।[১১১] অন্যদিকে, এই সময়কালে ফসলের বৈচিত্র্য এবং দ্বি-ফসলের আবির্ভাব, সেই সাথে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে গ্রামীণ বসতির স্থানান্তর সহ কৃষি কাজেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।[১১২]

অন্তিম হরপ্পা যুগের মৃৎশিল্পগুলিকে পরিণত পর্যায়ের হরপ্পা মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যের সাথে কিছু ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়।[১১৩] তবে স্বতন্ত্র পার্থক্যও রয়েছে। অনেক প্রত্নক্ষেত্র কয়েক শতাব্দী ধরে তাদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল, যদিও তাদের নগরকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি হ্রাস পেয়েছিল এবং ধীরে ধীরে নগর গুলী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরবর্তীকালে সাধারণ নিদর্শন যেমন পাথরের ওজন এবং নারীমুর্তি পরিমাণ কমতে থাকে ও শেষের দিকে বিরল হয়ে ওঠে । জ্যামিতিক নকশা সহ কিছু বৃত্তাকার সীলমোহরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে , কিন্তু সিন্ধু লিপির অভাব রয়েছে যা এই সভ্যতার পরিণত পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল।[১১৩] এই পর্বে সিন্ধুলিপির ব্যবহার একেবারে বিরল হয়ে ওঠে। পতন ঘটে দূর দূরান্ত বাণিজ্যের, যদিও স্থানীয় সংস্কৃতিগুলি ফিয়েন্স এবং কাচ তৈরিতে এবং পাথরের পুঁতির খোদাইতে নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন লক্ষ্য করা যায[১১০] এই সময় নগর গুলিতে প্রয়প্রণালী এবং সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ওপর আর নজর দেয়া হতো না। নতুন ভবনগুলি "বিক্ষিপ্তভাবে নির্মিত" ছিল। অন্তিম পর্যায়ের কিছু পাথরের ভাস্কর্যগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে ভাংচুর করা হয়েছিল বলে প্রত্নতত্ত্ববিদের ধারণা । এছাড়া , মূল্যবান জিনিসপত্রগুলি মাঝে মাঝে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল যা যুদ্ধবিগ্রহের বা অশান্তির ইঙ্গিত দেয়।

এবং পশু এমনকি মানুষের মৃতদেহ রাস্তায় এবং পরিত্যক্ত বাড়িগুলিতে কবর না দিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল যা যুদ্ধবিগ্রহের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।[১১২][১১৪]

আর্য আক্রমন[সম্পাদনা]

সর্বপ্রথম রামপ্রসাদ চন্দ্র- ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ঋকবেদে বর্ণিত ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন যে আর্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আক্রমণের ফলে সিন্ধু সভ্যতার নগর গুলির বিলুপ্তি ঘটে।[১১৫] পরবর্তীকালে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে স্যার মর্টিমার হুইলার প্রস্তাব করেছিলেন যে মধ্য এশিয়া থেকে একটি ইন্দো-ইউরোপীয় উপজাতি দলের আক্রমণের ফলে সিন্ধু সভ্যতার পতন ঘটায়। প্রমাণ হিসাবে, তিনি মহেঞ্জোদারোর বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া ৩৭টি কঙ্কালের উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি ঋকবেদে উল্লিখিত ইন্দ্রদেবের নগর দুর্গ ধ্বংসের ঘটনাকে ইতিহাসভিত্তিক বলে মনে করেন এবং ঋকবেদে উল্লেখিত হারিয়ুপিয়া নগরকে হরপ্পা নগরের সঙ্গে তুলনা করেন। যাইহোক, পণ্ডিতরা শীঘ্রই হুইলারের তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেন, যেহেতু কঙ্কালগুলি অন্তিম হরপ্পা পর্যায়ের ছিল এবং দুর্গের কাছাকাছি কোনটি পাওয়া যায়নি।[১৭] ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে কেনেথ কেনেডি দ্বারা কঙ্কালের পরবর্তী পরীক্ষায় দেখা গেছে যে মাথার খুলির চিহ্নগুলি ক্ষয় দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, এর পেছনে কোন যুদ্ধ বা হিংসার কারণ ছিল না।[১১৬]

সিন্ধু সভ্যতার অন্তিম পর্যায়ে একটি সংস্কৃতি হল কবরস্থান এইচ সংস্কৃতি যা বর্তমান সময়ের পাঞ্জাব ও হারিয়ানা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এই সংস্কৃতিক শৈল্পিক উপস্থাপনের মধ্যে বৈদিক যুগের আগের পর্যায়কে লক্ষ্য করতে পেরেছেন যেমন কিছু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কলসে আঁকা নকশার মধ্যে ঐতিহাসিকরা বৈদিক সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পান । উদাহরণস্বরূপ, ফাঁপা দেহযুক্ত ময়ূর এবং একটি ছোট মানব রূপ, যা মৃতদের আত্মা হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং একটি শিকারী যাকে মৃত্যুর দেবতা যমের সঙ্গে তুলনা করা হয।[১১৭][১১৮] এটি এই পর্বের নতুন ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, তবে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণগুলি এই অনুমানকে সমর্থন করে না যে এই সংস্কৃতির লোকেরা হরপ্পার নগরগুলিকে ধ্বংস করেছিলো।[১১৯]

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা[সম্পাদনা]

সিন্ধু সভ্যতার পতনের জন্য প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলির মধ্যে রয়েছে নদীর গতিপথের পরিবর্তন জনিত তত্ত্ব,[১২০] এবং জলবায়ু পরিবর্তন যা একই সময় মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিবেশী এলাকা গুলিতে লক্ষ্য করা যায়। ২০১৬ সালের একটি গবেষণার প্রেক্ষিতে অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে খরার বিস্তার এবং মিশর ও মেসোপটেমিয়ার সাথে বাণিজ্যর পরিমাণ হাঁস, সিন্ধু সভ্যতার পতনের একটি অন্যতম কারণ।[১২১][১২২] ২০১৬-এর হিসাব অনুযায়ী[হালনাগাদ] সিন্ধু সভ্যতার অবক্ষয়ের জলবায়ু পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। [১২৩]৪,২০০ বছর আগে একটি আকস্মিক এবং গুরুতর বৃহৎ-খরা এবং শীতল হওয়ার কারণে এই সভ্যতার পতন ঘটেছিল বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা"যা বর্তমান সময়ে মেঘালয় যুগ হিসেবে চিহ্নিত যা হলোসিন যুগের অংশ।[১২৪]

ঐতিহাসিক রাশেস , প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন বা প্রাকৃতিক দুর্যোগকে হরপ্পা সভ্যতার অবলুপ্তির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জলবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার পর অনেকের মতে, মহেঞ্জোদাড়োর কাছে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল এবং এর ফলে নগরটি ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়াও সিন্ধুনদের গতিপথের পরিবর্তন সিন্ধু সভ্যতার পতনের অন্যতম কারণ। জর্জ এফ ডেলস অনুযায়ী মহেঞ্জোদাড়ো বন্যার কারণে অনেকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।[৫৩]

সম্প্রতি ভূ-বিদ্যা সংক্রান্ত প্রখ্যাত ফরাসি গবেষিকা ডাঃ মেরি এগ্রি কর্টি ব্যাপক অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন যে, ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্রোঞ্জ যুগে পশ্চিম এশীয় ও সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে ব্যাপক ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটে। মহাজাগতিক বিস্ফোরণে অথবা ধূমকেতুর ধাক্কায় জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। কৃষি অঞ্চলগুলি মরুভূমিতে পরিণত হয়। এর সাথে সাথে তথাকার অধিবাসীগণ সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চলগুলিকে ত্যাগ করতে শুরু করে।ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ বেমি ফ্লেক অনুরূপ অভিমত ।এছাড়া, এম. আর মুঘল হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্র পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে সেই সময় বিভিন্ন নদী শুকিয়ে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন হরপ্পার কেন্দ্র বিন্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

ঘাগর-হাকরা নদী ছিল বৃষ্টিনির্ভর,[১২৫][খ][১২৬][গ] এই নদীর জল সরবরাহ বর্ষার উপর নির্ভরশীল। সিন্ধু উপত্যকার জলবায়ু প্রায় ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ উল্লেখযোগ্যভাবে শীতল এবং শুষ্ক হয়ে ওঠে, যার কারনে সেই সময়ে ভারতীয় বর্ষা হ্রাস পায় এবং শুষ্কতা বৃদ্ধি পায়,[১২৭][১২৮][১২৯] এর ফলে অনিয়মিত এবং বন্যার পরিমাণও কমে যায় যা প্লাবিত কৃষিকে দুর্বল করে তোলে। অত্যধিক পরিমাণ খরা সিন্ধু উপত্যকায় জলের পরিমাণ কমিয়ে দেয়, যার কারণে সিন্ধু সভ্যতার জনগণ পূর্ব দিকে প্রস্থান করতে বাধ্য হয়।

তবে সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তির আরো অনেক কারণের উল্লেখ করেছেন ঐতিহাসিকরা। যেমন জিওসান এট আল অনুসারে ,হরপ্পা সভ্যতার বাসিন্দারা মেসোপটেমিয়া সভ্যতার মতন উন্নত সেচ ব্যবস্থার সৃষ্টি করতে পারেনি । তাদের কৃষি ব্যবস্থা জন্য প্রধানত মৌসুমী বর্ষার এবং গ্রীষ্মকালীন বন্যার ওপর নির্ভর করতে হতো । জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্ষা ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্যের দিকে সরে যেতে শুরু করে, উর্বর কৃষি জমি ও কৃষি সুলভ আবহাওয়ার জন্য পূর্বে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চল এবং গঙ্গা অববাহিকার দিকে সরে যেতে শুরু করে সিন্ধুবাসীরা, সেখানে তারা বিক্ষিপ্ত বসতি তৈরি করে বসবাস করতে শুরু করেন। এই বসতি গুলি সেই পরিণত হরপ্পা সংস্কৃতির মত বানিজ্যের ওপর গুরুত্ব দেয়নি, যার ফলে সিন্ধু সভ্যতার নাগরিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে এবং তারা গ্রামীণ জীবনে ফিরে যায়।[১৩০][১৩১]

এছাড়া উৎকীর্ণ গন্ডার, হাতি প্রভৃতি জন্তুর ছবি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সিন্ধু উপত্যকা ছিল বনাকীর্ণ এবং সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো। কিন্তু গুরদ্বীপ সিং হরপ্পা সভ্যতার পতনের কারণ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাওয়া ও শুষ্ক আবহাওয়াকে দায়ী করেছেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে বনজঙ্গল পরিষ্কার করা হলে বৃষ্টিপাতের পরিমান কমে যায়। ফলে কৃষিকার্যের অবনতি ঘটে। বৃষ্টির স্বল্প হেতু কৃষি অঞ্চল ক্রমেই মরুময় হয়ে ওঠে। খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ থেকে ১৫০০ অব্দের মধ্যে এর অধিকাংশ অঞ্চল শুষ্ক ও মরুময় হয়ে পড়ে। সুতরাং জলবায়ুর পরিবর্তন হরপ্পা সভ্যতার অবলুপ্তির এক অন্যতম কারন।[১৩২]

ধারাবাহিকতা এবং সহাবস্থান[সম্পাদনা]

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ইঙ্গিত দেয় যে হরপ্পা সভ্যতার পতন সিন্ধু বাসিদের বসতি স্থানান্তরিত করতে বাধ্য করেছিল।[১৩৩] পসেহলের মতে, ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বের সময়কার অর্থাৎ অন্তিম হরপ্পার সংস্কৃতির প্রত্নক্ষেত্র গুলির সংখ্যা ২১৮ থেকে বেড়ে ৮৫৩ হয়েছে। অ্যান্ড্রু ললারের মতে, "গাঙ্গেয় সমভূমি বরাবর খননকার্য দেখায় যে হরপ্পা সভ্যতার কয়েক শতাব্দী পরে প্রায় ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে বিভিন্ন নগর গড়ে উঠতে শুরু করে।[১২৩][ঘ]আবার জিম শ্যাফারের মতে, বিশ্বের বেশিরভাগ অঞ্চলে সাংস্কৃতিক বিকাশের একটি ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন "দক্ষিণ এশিয়ার নগরায়নের তথাকথিত দুটি প্রধান পর্যায় " লক্ষ্য করা যায়।[১৩৫]

প্রত্নতত্ত্ববিদরা ভগবানপুর ও হরিআনাই প্রত্নতাত্ত্বিক খননগুলির ফলে এক গুরুত্বপূর্ণ অন্তিম হরপ্পা মৃৎপাত্রের একটি পর্যায় এবং চিত্রিত ধূসর সংস্কৃতির মৃৎপাত্রের আদি পর্যায়ের মধ্যে একটি অন্তবর্তীকালীন পর্যায়ে আবিষ্কার করেছেন। শেষের পর্যায়টি বৈদিক সংস্কৃতির সাথে যুক্ত যা প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ পুরনো । এই প্রত্নক্ষেত্র গুলি প্রমাণ করে যে এই গ্রামগুলিতে একই সময় একাধিক সামাজিক গোষ্ঠী বসবাস করছে এবং তার সাথে বিভিন্ন মৃৎপাত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বাড়িতে বসবাস করছে। " সময়ের সাথে সাথে অন্তিম পর্যায়ের হরপ্পা সংস্কৃতির মৃৎপাত্রগুলি ধীরে ধীরে চিত্রিত ধূসর সংস্কৃতির মৃৎপাত্র দাঁড়া পরিবর্তন হচ্ছে" এবং এছাড়া কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া গিয়েছে যা হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত নয। এটি এক নতুন গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রমাণ দেয়। যেমন ঘোড়া , লোহার অস্ত্রের ব্যবহার এবং নতুন ধার্মিক অনুশীলন পালন।[৪৫]

এছাড়াও সৌরাষ্ট্রের রাজকোট জেলায় রোজদি নামে একটি হরপ্পা সভ্যতার স্থান রয়েছে। এবং এটি ১৯৮২-১৯৮৩ সালে গুজরাট রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এবং পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক দলের অধীনে খননকার্য শুরু হয়। রোজদীতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে তারা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন এবং তাতে বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গ্রেগরি পসেহল এবং এম.এইচ. রাভাল লিখেছেন যে যদিও হরপ্পা সভ্যতা এবং পরবর্তী দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতির মধ্যে "সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি " স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তবে হরপ্পা সভ্যতার "সমাজিও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা" এবং "সমন্বিত সভ্যতা " একেবারে "চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়", যখন ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বিতীয় নগরায়ন ঘটে ( যা শুরু হয়েছিল ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ নর্দার্ন ব্ল্যাক পলিশড ওয়্যার সংস্কৃতির সাথে ) "এই সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের বাইরে ভালভাবে অবস্থিত" ছিলো।[১৩৬]

অন্যান্য কারণ[সম্পাদনা]

ফেয়ারসার্ভিস মনে করেন, মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা ও অন্যান্য নগরের তীব্র জনস্ফীতির ফলে বাসস্থানগুলির আকারক্ষুদ্র হয়ে পরে। পৌর সংস্থার কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পরে। ব্যবসা বাণিজ্যেও ভাটা পড়ে এবং মৃৎশিল্পের পূর্ব গৌরব ম্লান হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার বাসস্থান নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত ইঁট পোড়াবার জন্য গাছের যথেচ্ছ ব্যবহারে অঞ্চলগুলি বনশুন্য হয়ে পড়ে। ফলে কৃষি অর্থনীতির বিপর্যয় ঘটে এবং মানুষ অন্যত্র চলে যায়।[১৩৭]এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক হুইলার মন্তব্য করেছেন "পরবর্তীকালের মহেঞ্জোদাড়ো ছিল পূর্বের মহেঞ্জোদাড়োর ছায়ামাত্র। খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দের মধ্যে হরপ্পা সভ্যতার অবক্ষয় সম্পূর্ণভাবে দেখা যায় যা ছিল অভ্যন্তরীণ"।[৬২]

অনেক ঐতিহাসিক আবার হরপ্পা বাসীদের রক্ষণশীল মানসিকতাকে দায়ী করেছেন। সময়ের সাথে সাথে হরপ্পা সংস্কৃতির কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এই পরিবর্তনের অভাবের মূলে ছিল তথাকার মানুষের রক্ষণশীল মানসিকতা। তাই রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই তারা সমকালীন অন্যান্য সভ্যতা যথা সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও কালক্রমে তা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। ঐতিহাসিক শিরিন রত্নাগর যুক্তি দেখিয়েছেন যে মেসোপটেমিয়ার সাথে ল্যাপিস লাজুলি বাণিজ্যের ক্ষয় হরপ্পা সভ্যতা পতনের একটি অন্যতম কারণ।[৬১]

হরপ্পা সভ্যতার পরবর্তীকাল[সম্পাদনা]

প্রথমদিকে পণ্ডিতরা বিশ্বাস করতেন যে হরপ্পা সভ্যতার পতনের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে নগরজীবনে বিঘ্ন ঘটে। তবে , বর্তমান সময়ের ঐতিহাসিকদের ধারণা সিন্ধু সভ্যতা হঠাৎ করে বিলুপ্ত হয়নি এবং সিন্ধু সভ্যতার অনেক উপাদান পরবর্তী সংস্কৃতিতে লক্ষ্য করা যায় ।যেমন - কবরস্থান এইচ সংস্কৃতি যা পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশের একটি বিশাল অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল এবং গিরিমাটি রঙিন মৃৎশিল্প সংস্কৃতি । এছাড়া ডেভিড গর্ডন হোয়াইট ও আরো তিনজন পন্ডিত মিলে প্রমাণের ভিত্তিতে "দৃঢ়ভাবে প্রদর্শন করেছেন" যে বৈদিক ধর্ম আংশিকভাবে সিন্ধু সভ্যতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে।[১৩৮]

২০১৬ সালে একটি পরীক্ষায় কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে জানা যায় যে শেষ হরপ্পা সংস্কৃতি ও চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতি একই সঙ্গে কমপক্ষে খ্রিস্টপূর্ব১০০০-৯০০ অব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল।[১৩৫]প্রত্নতাত্ত্বিক হার্ভার্ড এবং রিচার্ড মেডো কিছু উত্তর হরপ্পা বসতি পিরাকে খুঁজে পেয়েছেন যা প্রায় ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ অর্থাৎ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের আক্রমণের সময় পর্যন্ত ক্রমাগত উন্নতি লাভ করেছিল।[১৩৯]

সিন্ধু সভ্যতার স্থানীয়করণ ঘটার পর। বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটে, যাতে স্পষ্টভাবে সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব গুলো লক্ষ্য করা যায় । অন্তিম হরপ্পা পর্যায়ের হরপ্পা নগরীতে বেশ কয়েকটি সমাধি খুঁজে পাওয়া গেছে যে গুলিকে ঐতিহাসিকরা কবরস্থান এইচ সংস্কৃতি নামে একটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করেন ।একই সময়ে,গিরিমাটি রঙের মৃৎশিল্পের সংস্কৃতি রাজস্থান থেকে গাঙ্গেয় সমভূমিতে প্রসারিত হচ্ছিল।কবরস্থান এইচ সংস্কৃতিতে ভারতের প্রথম হিন্দু ধর্মের অনুশীলনের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা ধীরে ধীরে সিন্ধু ও ঘাগর-হাকরা নদী উপত্যকা ছেড়ে গঙ্গা-যমুনা অববাহিকার হিমালয়ের পাদদেশে বসবাস করতে চলে আসে।[১৪০]

কালক্রম[সম্পাদনা]

প্রাচীন সিন্ধু অঞ্চলের শহরগুলির " সামাজিক স্তরবিন্যাস, তাদের লেখন পদ্ধতি, তাদের বৃহৎ পরিকল্পিত নগর কাঠামো এবং তাদের দূর-দূরত্বের বাণিজ্য" প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ 'সভ্যতা' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে[২৯] হরপ্পা সভ্যতার পরিণত পর্যায় ছিল প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ থেকে ১৯০০ অব্দ পর্যন্ত। সিন্ধু সভ্যতার পূর্বসূরী এবং উত্তরসূরী সংস্কৃতি গুলিকে অন্তর্ভুক্তি করে মিলিয়ে দেখলে যথাক্রমে দেখা যাবে যে প্রারম্ভিক হরপ্পা এবং উত্তর হরপ্পা একত্রে সমগ্র সিন্ধু উপত্যকাই প্রায় তৃতীয় সহস্রাব্দ থেকে চতুর্দশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।সিন্ধু সভ্যতারই মধ্যেকার একটি ভাগ হিসেবে মেহেরগড় সংস্কৃতি ও প্রাক হরপ্পা যুগকে নিযুক্ত করা যায়। মেহেরগড়ে ভারতে উপমহাদেশের সর্বপ্রথম কৃষিকাজের নমুনা পাওয়া গিয়েছে।[৪৫][১৪১]

সিন্ধু সভ্যতাকে বেশ কয়েকটি পর্যায়ক্রম বিভক্ত করা হয়েছে।[৪৫][৩৪]সবচেয়ে জনপ্রিয় সিন্ধু সভ্যতার বিভাজনটি হল আদি , পরিণত ও অন্তিম হরপ্পা সংস্কৃতি।[৩৪]অবশ্য বিখ্যাত ঐতিহাসিক জিম শ্যাফার সিন্ধু সভ্যতা কে যথা চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন এগুলি হল - (১) প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনের যুগ, (২) আঞ্চলিকরণের যুগ , (3) ইন্টিগ্রেশনের যুগ এবং (৪) স্থানীয়করণ যুগ । পূর্ববর্তী আদি , পরিণত ও অন্তিম হরপ্পা সংস্কৃতি বিভাজনের সঙ্গে মিল লক্ষ্য করা যায়।[১৪২][১৪৩]

| সময়কাল (খ্রিস্টপূর্বাব্দ) | প্রধান পর্ব | মেহরগড় পর্যায়ক্রম | হরপ্পা পর্যায় | হরপ্পা পরবর্তী পর্যায় | যুগ |

|---|---|---|---|---|---|

| ৭০০০–৫৫০০ | প্রাক-হরপ্পান | মেহেরগড় পর্ব ১ এবং ভিররানা i (অ্যারামিক নিওলিথিক) |

প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনের যুগ | ||

| ৫৫০০–৩৩০০ | প্রাক-হরপ্পা/ প্রারম্ভিক হরপ্পা যুগ [১৪৪] | মেহরগড় পর্যায় দ্বিতীয়-ষষ্ঠ (সিরামিক নিওলিথিক) |

আঞ্চলিককরণ যুগ c. ৪০০০–২৫০০/২৩০০ (শ্যাফার)[১৪৫] c. ৫০০০–৩২০০ (কনিংহাম এবং ইয়াং)[১৪৬] | ||

| ৩৩০০–২৮০০ | প্রারম্ভিক হরপ্পান [১৪৪] c. ৩৩০০–২৮০০ (মুঘল)[১৪৭][১৪৪][১৪৮] c. ৫০০০–২৮০০(কেনোয়ার)[১৪৪] |

হরপ্পা ১ (রবি পর্ব এবং হাকরা সংস্কৃতি) |

|||

| ২৮০০–২৬০০ | মেহরগড় সপ্তম পর্যায় | হরপ্পা দ্বিতীয় পর্যায়ে (কোটদীজি পর্ব, নওশারো পর্যায় ১ ) |

|||

| ২৬০০–২৪৫০ | পরিণত হরপ্পা যুগ ( সিন্ধু সভ্যতা) |

হরপ্পা পর্যায় ( নওশারো পর্যায় ২ ) | ইন্টিগ্রেশন যুগ | ||

| ২৪৫০–২২০০ | হরপ্পা পর্ব তৃতীয় খ | ||||

| ২২০০–১৯০০ | হরপ্পা পর্ব তৃতীয় গ | ||||

| ১৯০০– ১৭০০ | উত্তর হরপ্পা | হরপ্পা পর্যায় চতুর্থ | কবরস্থান এইচ পর্ব [১৪৯] গিরিমাটি রঞ্জিত মৃৎপাত্র [১৪৯] |

স্থানীয়করণ যুগ | |

| ১৭০০–১৩০০ | হরপ্পা পঞ্চম পর্যায় | ||||

| ১৩০০-৬০০ | পরবর্তী হরপ্পা যুগ ভারতীয় লৌহ যুগ |

চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতি (১২০০-৫০০) বৈদিক সভ্যতা (১৫০০-৫০০) |

আঞ্চলিককরণ c. ১২০০–৩০০ (কেনোয়ার)[১৪৪] c. ১৫০০ [১৫০]–৬০০ (কনিংহাম এবং ইয়াং)[১৫১] | ||

| ৬০০-৩০০ | উত্তরের কৃষ্ণ মসৃণ মৃৎপাত্র সংস্কৃতি (লৌহ যুগ) (৭০০-২০০) দ্বিতীয় নগরায়ন (c. ৫০০-২০০) |

ইন্টিগ্রেশন [১৫১] |

আরও দেখুন[সম্পাদনা]

- সিন্ধু লিপি

- ভারতের ইতিহাস

- পাকিস্তানের ইতিহাস

- বাংলাদেশের ইতিহাস

- মেসোপটেমিয়া সভ্যতা

- মিশরীয় সভ্যতা

- বৈদিক সভ্যতা

- হিন্দু ধর্ম

- মেহেরগড়

- নব্যপ্রস্তর যুগ

- হরপ্পা

মন্তব্য[সম্পাদনা]

- ↑ Gangal refers to Fuller (2006)

- ↑ Geological research by a group led by Peter Clift investigated how the courses of rivers have changed in this region since 8000 years ago, to test whether climate or river reorganisations caused the decline of the Harappan. Using U-Pb dating of zircon sand grains they found that sediments typical of the Beas, Sutlej, and Yamuna rivers (Himalayan tributaries of the Indus) are actually present in former Ghaggar-Hakra channels. However, sediment contributions from these glacial-fed rivers stopped at least by 10,000 years ago, well before the development of the Indus civilisation.[১২৫]

- ↑ Tripathi et al. (2004) found that the isotopes of sediments carried by the Ghaggar-Hakra system over the last 20 thousand years do not come from the glaciated Higher Himalaya but have a sub-Himalayan source, and concluded that the river system was rain-fed. They also concluded that this contradicted the idea of a Harappan-time mighty "Sarasvati" river.[১২৬]

- ↑ Most sites of the Painted Grey Ware culture in the Ghaggar-Hakra and Upper Ganges Plain were small farming villages. However, "several dozen" PGW sites eventually emerged as relatively large settlements that can be characterized as towns, the largest of which were fortified by ditches or moats and embankments made of piled earth with wooden palisades, albeit smaller and simpler than the elaborately fortified large cities which grew after 600 BCE in the more fully urban Northern Black Polished Ware culture.[১৩৪]

তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]

- ↑ "Indus Civilization Introduction"। Harappa.com। ২০০৬-১০-১৩। সংগ্রহের তারিখ ২০১৩-১২-২৭।

- ↑ "সংরক্ষণাগারভুক্ত অনুলিপি"। ২৮ জুন ২০০৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৯ আগস্ট ২০১০।

- ↑ "An Ancient Indus Valley Civilization Metropolis"। Mohenjo-daro। সংগ্রহের তারিখ ২০১৩-১২-২৭।

- ↑ Ching, Francis D. K. (২০০৬)। A Global History of Architecture। Hoboken, N.J.: J. Wiley & Sons। পৃষ্ঠা 28–32। আইএসবিএন 0471268925। অজানা প্যারামিটার

|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - ↑ McIntosh 2001, পৃ. 24।

- ↑ Ratnagar, Shereen (২০০৬)। Trading Encounters: From the Euphrates to the Indus in the Bronze Age। Oxford University Press, India। আইএসবিএন 019568088X।

- ↑ ক খ Possehl, G. L. (অক্টোবর ১৯৯০)। "Revolution in the Urban Revolution: The Emergence of Indus Urbanization"। Annual Review of Anthropology। 19: 261–282। ডিওআই:10.1146/annurev.an.19.100190.001401। সংগ্রহের তারিখ ২০০৭-০৫-০৬।See map on page 263 উদ্ধৃতি ত্রুটি:

<ref>ট্যাগ বৈধ নয়; আলাদা বিষয়বস্তুর সঙ্গে "possehl" নামটি একাধিক বার সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে - ↑ Indian Archaeology, A Review. 1958-1959. Excavations at Alamgirpur. Delhi: Archaeol. Surv. India, pp. 51–52.

- ↑ Leshnik, Lawrence S. (অক্টোবর ১৯৬৮)। "The Harappan "Port" at Lothal: Another View"। American Anthropologist, New Series,। 70 (5): 911–922। ডিওআই:10.1525/aa.1968.70.5.02a00070। সংগ্রহের তারিখ ২০০৭-০৫-০৬।

- ↑ Beck, Roger B. (১৯৯৯)। World History: Patterns of Interaction। Evanston, IL: McDougal Littell। আইএসবিএন 0-395-87274-X। অজানা প্যারামিটার

|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - ↑ "'Earliest writing' found"। BBC News। ১৯৯৯-০৫-০৪। সংগ্রহের তারিখ ২০১০-০১-০৫।

- ↑ ক খ গ Habib, Irfan (২০১৫)। The Indus Civilization। Tulika book। আইএসবিএন 978-93-82381-53-2।

- ↑ ক খ গ Singh, Upender (২০০৮)। A History of Ancient and Early Medieval India। Pearson। আইএসবিএন 978-81-371-1120-0