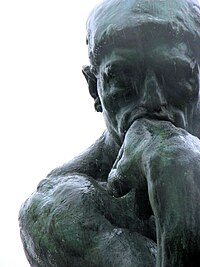

দর্শন

এই নিবন্ধটির রচনা সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে। কারণ ব্যাকরণ, রচনাশৈলী, বানান বা বর্ণনাভঙ্গিগত সমস্যা রয়েছে। |

| দর্শন |

|---|

|

| দার্শনিক |

| ধারা |

| সময়কাল |

| সাহিত্য |

| শাখা |

| তালিকা |

|

|

দর্শন, ইংরেজিতে ফিলোসফি (philosophy) (গ্রিক ভাষা φιλοσοφία, ফিলোসোফিয়া, আক্ষরিকভাবে "জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা") হলো অস্তিত্ব, জ্ঞান, মূল্যবোধ, কারণ, মন এবং ভাষা সম্পর্কে সাধারণ এবং মৌলিক প্রশ্নগুলোর অধ্যয়ণ।[১][২][৩] জগৎ, জীবন, মানুষের সমাজ, তার চেতনা এবং জ্ঞানের প্রক্রিয়া প্রভৃতি মৌল বিধানের আলোচনাকেও দর্শন বলা হয়। কিছু সূত্র পিথাগোরাসকে (আনুমানিক ৫৭০ - ৪৯৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) দর্শন শব্দটির উদ্ভাবক বলে দাবি করে,[৪][৫] যদিও কেউ কেউ এই তত্ত্বটির সমালোচনা করেন। [৬][৭][৮]উল্লেখযোগ্য দার্শনিক পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে প্রশ্ন, সমালোচনামূলক আলোচনা, যুক্তিসঙ্গত তর্ক এবং পদ্ধতিগত উপস্থাপনা ।[৯][ক] মানুষের সামাজিক চেতনার বিকাশের একটা পর্যায়েই মাত্র মানুষের পক্ষে বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে চিন্তা করা সম্ভব হয়েছে। মানুষ তার নিজের উদ্ভব মুহূর্ত থেকেই চিন্তার এরূপ ক্ষমতা দেখাতে সক্ষম ছিল না। মানুষের চেতনার বিকাশের একটা স্তরে মানুষ তার পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তা করতে আরম্ভ করে। নিজের জীবনকে অধিকতর নিশ্চিত ভাবে সুরক্ষার প্রয়োজনে মানুষ প্রকৃতি, জগতের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে। প্রকৃতি, জগৎ এবং পরবর্তীকালে মানুষের নিজের দেহ এবং চেতনা সম্পর্কেও সে চিন্তা করতে শুরু করে।[১০]

আদিকালে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিধি খুব অধিক ছিল না। দর্শনই আদি জ্ঞানের মূল ভাণ্ডার। জগৎ ও জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যা মানুষের কাছে প্রশ্নাকারে উত্থাপিত হয়। যে প্রশ্নই উপস্থিত হোক না কেন, মানুষ তার একটা জবাব দিয়ে প্রকৃতিকে বশ করার চেষ্টা করেছে। তাই আদি দর্শন একদিকে যেমন সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার তেমনি আবার তার মধ্যে সমস্যার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে সমাধানের বদলে কাল্পনিক সমাধানের সাক্ষাৎ অধিক মেলে। কালক্রমে মানুষের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন দার্শনিক কল্পনা বাস্তব জীবনে ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলে তার স্থানে অধিকতর সঠিক সমাধান আবিষ্কৃত হতে থাকে। এইভাবে অধিকতর বাস্তব এবং সুনির্দিষ্ট আলোচনা ভিত্তিতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিকশিত হতে থাকে। পূর্বে প্রকৃতি, পদার্থ, সমাজ, চেতনা, যুক্তি, অর্থনীতি, ধর্ম, দেহ সবই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালক্রমে তাদের প্রত্যেকে এক একটি ভিন্ন বিজ্ঞান বা আলোচনার শাখায় রূপান্তরিত হতে থাকে। এই বিকাশের পরিণামে বর্তমানে দর্শন বলতে কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভরশীল কোনো বিষয় আর অবশিষ্ট নেই। তাই দর্শনের প্রাচীন সংজ্ঞা এবং তার বর্তমান পরিস্থিতি এক নয়। সুনির্দিষ্টভাবে মানুষের জ্ঞান বিকশিত হওয়ার পরেও দর্শনকে অনেকে কল্পনার মধ্যে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রয়াসে দর্শন জীবনের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কশুন্য হয়ে পড়ে। যেখানে প্রাচীনকালে জীবনের সমস্যাই দর্শনের বিকাশ ঘটিয়েছে সেখানে আধুনিককালের এরূপ প্রয়াস দর্শনকে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশুন্য অবাস্তব কল্পনায় পর্যবসিত করেছে। দর্শনের এই সংকটের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন ঊনবিংশ শতকে কার্ল মার্কস। কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস দর্শনকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে বলেন যে, দর্শন হবে জীবন এবং জগৎকে বৈজ্ঞানিক এবং সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। দর্শন হবে বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের স্বার্থে জগৎ এবং সমাজকে পরিবর্তিত করার ভাবগত হাতিয়ার। দর্শন অবাস্তব কল্পনা নয়। দর্শন জগৎ ও জীবনের মৌলিক বিধানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। আর এই ব্যাখ্যারই অপর নাম হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তত্ত্ব।[১০]

দর্শন যেমন মানুষের আদি জ্ঞানভাণ্ডার, তেমনি তার ইতিহাস জ্ঞানের যে কোনো শাখার চেয়ে প্রাচীন। প্রাচীন গ্রিস, ভারত ও চীনে দর্শনের বিস্ময়কর বিকাশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু দর্শনের বিকাশকে দেশ বা জনগোষ্ঠী হিসেবে বিভক্ত করার কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই। জীবন ও জগৎের সমস্যা নিয়ে চিন্তাই হচ্ছে দর্শন।

জীবন ও জগতের যে কোনো সমস্যাই গোড়াতে দর্শনের আওতাভুক্ত থাকলেও দর্শনের মূল প্রশ্ন হিসেবে বিশ্বসত্তার প্রকৃতি, মানুষের জ্ঞানের ক্ষমতা অক্ষমতার প্রশ্ন, বস্তু ও ভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক, মানুষের চিন্তা প্রকাশের প্রকৃষ্ট উপায় বা যুক্তি এবং মানুষের ন্যায় অন্যায় বোধের ভিত্তি ও তার বিকাশের প্রশ্নগুলি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত দর্শনের নিজস্ব আলোচনার বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। বর্তমানে দর্শনের উচ্চশিক্ষায়তনিক বিষয়সমূহের প্রধান উপক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে অধিবিদ্যা (যা অস্তিত্ব এবং বাস্তবতার মৌলিক প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত); জ্ঞানতত্ত্ব (যা জ্ঞান এবং বিশ্বাসের প্রকৃতি অধ্যয়ন করে); নীতিশাস্ত্র (যা নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত) এবং যুক্তিবিজ্ঞান (যা অনুমানের নিয়মসমূহ অধ্যয়ন করে একজনকে সত্য অনুমান থেকে ফলাফল বের করার সুযোগ করে দেয়)। [১১][১২] অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে নান্দনিকতা, ধর্মের দর্শন, বিজ্ঞানের দর্শন, রাজনৈতিক দর্শন, ভাষার দর্শন এবং মনের দর্শন।

ব্যুৎপত্তি

[সম্পাদনা]দর্শন শব্দটি ইংরেজি philosophy শব্দ থেকে এসেছে। ফিলোসফি শব্দটি এসেছে প্রাচীন গ্রিক ভাষা থেকে। গ্রিক ভাষায় φιλοσοφία (philosophía) শব্দটি দুটি শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। শব্দ দুটি হল: φίλος (ফিলোস: বন্ধু, ভালোবাসার পাত্র) এবং σοφία (সোফিয়া: প্রজ্ঞা)।[১৩][১৪] এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, দর্শনের সাথে মূল সম্পর্ক হচ্ছে প্রজ্ঞার, আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, প্রজ্ঞার প্রতি ভালোবাসার। জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা এক জিনিস নয়। ঘটনা ও তথ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ও নির্ভুল ধারণা থেকে জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু দার্শনিক (যিনি দর্শন চর্চা করেন তাকেই দার্শনিক বলা হয়) কেবল তথ্যগত জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন না। দর্শনের প্রধান কাম্য বিষয় প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার অনুসন্ধান ও চর্চার মাধ্যমেই দর্শন বিকাশ লাভ করে। পিথাগোরাস সারা জীবন প্রজ্ঞার সাধনা করেছেন, কখনও জ্ঞানের গরিমা অনুভব করেননি। এজন্য তিনি দার্শনিক হিসেবে বিদগ্ধ। দর্শনের জন্য যে প্রজ্ঞা কাম্য তার মধ্যে রয়েছে, অন্তর্দৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির অভ্রান্ততা, বিচারের ভারসাম্য ও বিশ্লেষণের সামঞ্জস্য।[১৫]

শাখা

[সম্পাদনা]দর্শন সর্বদা সেসব মৌলিকতম প্রশ্নে বিচরণ করে বেড়ায় যেগুলোর ব্যাপারে মানব জাতি জানার আগ্রহ প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। এগুলো সংখ্যায় অসংখ্য এবং সময়ের আবর্তনে তারা দর্শন বৃক্ষের বহুসংখ্যক পুনরাবৃত্তিমূলক শাখায় সুসজ্জিত হয়েছে।

জ্ঞানতত্ত্ব

[সম্পাদনা]দর্শনের আলোচ্য বিষয়কে সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করে দেখানো হয় জ্ঞানতত্ত্ব, পরাতত্ত্ব বা চরম সত্তার তত্ত্ব এবং নীতি বা মূল্যতত্ত্ব।

জ্ঞানতত্ত্বের প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে জ্ঞান বলতে কী বুঝায়। জ্ঞান কী প্রকারে অর্জিত হয়? মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে কিংবা নেই ইত্যাদি। দর্শনের উল্লিখিত বিভাগগুলি তেমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। জ্ঞানতত্ত্বেই যে কেবল জ্ঞানের প্রশ্ন নিহিত আছে, অপর বিভাগে নেই, একথা ঠিক নয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জ্ঞানের প্রশ্ন জড়িত। কিন্তু দর্শনের মূল প্রশ্নগুলির বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপর্যুক্ত বিভাগগুলি চিহ্নিত করা চলে।

দর্শনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় জ্ঞানের প্রশ্নেও কোনো একক এবং সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত নেই। বিশ্বরহস্যের আলোচনায় দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদী এবং বস্তুবাদী যে দুটি ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তারই অনুসরণে জ্ঞানের প্রশ্নেও দুটি প্রধান মত বিকাশ লাভ করেছে। একটি যুক্তিবাদী; অপরটি অভিজ্ঞতাবাদী। ‘যুক্তিবাদী জ্ঞানতত্ত্ব’ কথাটিতে ‘যুক্তি’ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যুক্তি বলতে এখানে মন বোঝানো হয়। যুক্তিবাদী জ্ঞানতত্ত্বের প্রধান ব্যাখ্যাতা হিসাবে ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৪০)-এর নাম বিখ্যাত।

ইউরোপে মধ্যযুগ অতিক্রান্ত হলে জ্ঞানের পুনর্জাগরণ এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিভিন্ন মৌলিক প্রশ্নকে আলোচ্য বিষয় করে তোলে। বাস্তবভাবে বিজ্ঞান মানুষকে বিশ্ব সম্পর্কে নানা জ্ঞানে শক্তিশালী করে তুললেও দার্শনিকগণ প্রশ্ন তোলেন, জ্ঞান বলতে কী বোঝায়? ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষ কতকগুলি অনুভূতি লাভ করে। সেই অনুভূতির সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ যে কার্যকারণ, অতীত-ভবিষ্যৎ নানা বিষয় সম্পর্কে অনুমান গ্রহণ করে। জ্ঞানের প্রধান উপায় অনুমান। কিন্তু অনুমান মানসিক ব্যাপার। সেই অনুমান-দত্ত জ্ঞানের যথার্থতার নিশ্চয়তা কী? পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে– এ সিদ্ধান্ত মানুষের অনুমান। ইন্দ্রিয় মানুষকে অসংখ্য অনুভূতি দেয়। কিন্তু সেই অনুভূতিই কি জ্ঞান? বস্তুর অনুভূতি আর বস্তু কি এক? যদি এক না হয়, তা হলে অনুভূতির ভিত্তিতে বস্তু সম্পর্কে যে অনুমান গ্রহণ করা হয়, সে যে যথার্থ অর্থাৎ সিদ্ধান্ত বা অনুমান অনুযায়ী কোনো বস্তুর যে অস্তিত্ব আছে, তার প্রমাণ কি? জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ প্রশ্নগুলি যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব বিভিন্নভাবে দেওয়া যায়। রেনে দেকার্ত, জর্জ বার্কলে, ইমানুয়েল কাণ্ট প্রমুখ দার্শনিকের রচনায় জ্ঞানের এই প্রশ্নুগলির বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। এ সমস্ত প্রশ্নের জবাবে এঁদের মতে জ্ঞান একান্ত করে মনের উপর নির্ভরশীল। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে সেই অনুভূতির বিন্যাস করে মন, কতকগুলি সাধারণ সূত্রের মাধ্যমে। আর এই সূত্রগুলির উৎস মানুসের বাস্তব অভিজ্ঞতা নয়। স্থান, কাল, পাত্র, সম্পর্ক, কার্য-কারণ, নিয়মানুবর্তিতার বোধ ইত্যাদির সূত্র অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। এগুলি মানুষের জন্মগত এবং এদের উৎস অতিজাগতিক, অতিপ্রাকৃতিক, অদৃশ্য এবং অজ্ঞেয় কোনো সত্তা। কাজেই মানুষের জ্ঞানের নিশ্চয়তা ইন্দ্রিয় এবং অভিজ্ঞতায় নয়। মানুষের জ্ঞানের নিশ্চয়তা নির্ভর করে বিধাতা কিংবা অজ্ঞেয় সত্তার উপর।

বেকন, হবস, লক প্রমুখ দার্শনিকগণও জ্ঞানের প্রশ্ন নিয়ে পূর্বোক্ত দার্শনিকদের ন্যায়ই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। এঁদের জবাব অভিজ্ঞতাবাদ বলে পরিচিত। এঁদের মধ্যেও পরস্পরিক পার্থক্যের চেয়ে মিল এবং ঐক্যের সূত্র অধিক প্রবল। এঁদের মতে, জ্ঞানের উৎপত্তি মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতায়। অভিজ্ঞতা জ্ঞানের যেরূপ উৎস, তেমনি সমস্ত অনুমানের যথার্থতা কিংবা অযথার্থতার পরিমাপকও হচ্ছে অভিজ্ঞতা।

জ্ঞানের এই তত্ত্বে গোড়ার দিকে অনেক অসঙ্গতি ছিল। এই ধারার কোনো কোনো দার্শনিকের তত্ত্ব কেবল ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতিতে পর্যবসিত হয়েছে। কেউ কেউ অনুমান বা বিমূর্ত ধারণাকে ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হয়ে জন্মগত বা বিধিদত্ত ভাবেরও আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ঊনবিংশ শতকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিকাশ জ্ঞানের অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্বকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী তত্ত্বে পরিণত করেছে। কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, ভি.আই. লেনিন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রবর্তক ও ব্যাখ্যাদাতাগণ জ্ঞানের সমস্যাটি ঐতিহাসিক বিকাশের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাদের মতে মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের মূল মাপকাঠি। কিন্তু অসংযুক্ত খণ্ড খণ্ড বাস্তব অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়ানুভূতিই জ্ঞান নয়। মানুষের মন ও মস্তিষ্ক বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ভিত্তিতে বিকাশ লাভ করেছে এবং ক্রমাধিক পরিমাণে বাস্তব অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার সংযোজন, বিয়োজন, শ্রেণীকরণ ইত্যাদি বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতার উদ্ভব মানুষের মধ্যে ঘটেছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিকশিত মানুষের বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা –উভয় দিকের নিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, আন্দাজ, অনুমান, প্রয়োগকরণ– মোটকথা প্রমাণ পরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে চলে। জ্ঞানের জন্য মানুষ বিধাতার দয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। মানুষের জীবন এবং বিম্বজগৎের ন্যায় মানুষের জ্ঞানের কোনো সীমা মানুষের জন্য চিরস্থায়ীরূপে চিহ্নিত করা চলে না।

‘অভিজ্ঞতাবাদ’ হচ্ছে একটি জ্ঞান-তত্ত্ব। মানুষের জ্ঞানের উৎস কী এবং জ্ঞানের ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা কী, এ বিষয়ে দর্শনে বিভিন্ন তত্ত্ব আছে। সাধারণভাবে অভিজ্ঞতাবাদ বলতে এরূপ তত্ত্বকে বুঝায় যে, মানুষের ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাই হচ্ছে জ্ঞানের একমাত্র উৎস। তবে অভিজ্ঞতা কথাটি দর্শনে একটি ব্যাপক ব্যবহৃত শব্দ। ভাববাদ এবং বস্তুবাদ উভয় তত্ত্বে অভিজ্ঞতার ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু ভাববাদের অভিজ্ঞতার অর্থ এবং বস্তুবাদের অভিজ্ঞতার অর্থ এক নয়।

জ্ঞানের উৎস কী, এটি দর্শনের একটি মৌলিক প্রশ্ন। সাধারণ ভাবকে জ্ঞানের উৎস বলা হয়। কোনো বিশেষ বস্তু সম্পর্কে আমরা যখন কোনো বক্তব্য প্রকাশ করি, তখন সেই বস্তুটির যে ভাব আমাদের মনে থাকে, সেই ভাবটি নিয়েই আমাদের বক্তব্য তৈরী হয়। ‘ওখানে একটি টেবিল আছে’– এই বক্তব্যটি আমার মনে ‘টেবিলরূপ’ ভাব কিংবা ভাবসমূহের উপর একটি বক্তব্য। দর্শনে প্রথমে প্রশ্ন জাগে, মনের ভাবকে আমরা কিরূপে বা কোথা থেকে লাভ করি। এই প্রশ্নের চিরাচরিত জবাব দেকার্ত প্রমুখ যুক্তিবাদীগণ এভাবে দিয়ে আসছিলেন যে, মানুষের মনে জন্মগতবাবেই কতকগুলো মৌলিক ভাব থাকে। মানুষ এই মৌলিক ভাবগুলো বিধাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়। আর জন্মগত এই মৌলিক ভাবগুলোর ভিত্তিতেই মানুষের জ্ঞানমণ্ডল তৈরি হয়। এক কথায় এ তত্ত্ব হচ্ছে মনসর্বস্ব তত্ত্ব। আর এ তত্ত্বে মনের ভাবের উৎস বস্তু জগতের ঊর্ধ্বে কোনো লোক। বাস্তব বা বস্তু জগৎের স্বাধীন অস্তিত্ব এ মতে অস্বীকৃত। বিজ্ঞানের অগ্রগতি জ্ঞানের এ তত্ত্বকে ক্রমান্বয়ে অগ্রাহ্য করে তোলে। এবং এর জোরালো প্রতিবাদ আসে ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬), হবস (১৫৮৮-১৬৭৯), জন লক (১৬৩২-১৭০৪) প্রমুখ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের কাছ থেকে সপ্তদশ শতকের জন লককেই অভিজ্ঞতাবাদের প্রধান প্রবক্তা মনে করা হয়। ভাব এবং জ্ঞানের উৎস কী এ প্রশ্নে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ভাবের উৎস হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতা। জন্মগতবাবে মানুষের মন আদৌ কোনো ভাব লাভ করে না। জন্মের সময়ে শিশুর মন একখানি ‘ট্যাবুলারাস’ বা ‘নিদাগ শ্লেট’ বৈ আর কিছু নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা ক্রমান্বয়ে এই ‘নিগদাগ শ্লেটে’ ভাবের দাগ এঁকে দেয়। আর সেই ভাবের দাগ দিয়েই মানুষ তার জ্ঞানজগৎ তৈরি করে। জন লকের ‘অভিজ্ঞতাবাদের’ এই বিবরণটি বিশেষ সংক্ষিপ্ত। আসলে তিনি অবিমিশ্র অভিজ্ঞতাবাদী ছিলেন না। অবিমিশ্র অভিজ্ঞতাবাদ দ্বারা জ্ঞানের জটিল প্রশ্নের জবাব দানে অসমর্থ হয়ে তিনি মনের অন্তঃঅনুভূতিকেও ভাবের একটি উৎস বলে স্বীকার করেছিলেন।

এ আলোচনায় দেখা যায় যে, অভিজ্ঞতাবাদ দুরকমের হতে পারে ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদ এবং বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ।

বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদের মত অনুযায়ী আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক– অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ হচ্ছে ভাবের বাহক এবং বস্তুজগৎ হচ্ছে ভাবের উৎসকেন্দ্র। ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাই হচ্ছে জ্ঞানের মূল। ইন্দ্রিয়ের বাইরে কোনো ভাবের সৃষ্টি সম্ভব নয়। এই নিছক অভিজ্ঞতাবাদের দুর্বলতা এই যে, এরূপ তত্ত্ব দ্বারা মানুষের মনের সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, অনুমান প্রভৃতি জটিল ক্ষমতার ব্যাখ্যা দান সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতা জ্ঞানের উৎস বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার স্তূপই জ্ঞানজগৎ নয়। মানুষের মন ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকে ভেঙেচুরে তার জটিল যোগবিয়োগ বস্তু বগতের জ্ঞান তৈরী করেন। মানুষের মনের এই ক্ষমতাকেও স্বীকার করতে হয়। না হলে জ্ঞান কেবল ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তূপে পর্যবসিত হয়।

ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদকে যুক্তিবাদ বলা হয়। ভাববাদের সমস্ত দার্শনিকই জ্ঞানের ব্যাপারে মূলত এই তত্ত্বকে অনুসরণ করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বার্কলের ন্যায় ভাববাদীর মতে মনের বাইরে জ্ঞেয় বলে কিছু নেই। মনের ভাবই জ্ঞানের একমাত্র বস্তু। আবার কান্ট এবং হেগেলের ন্যায় ভাববাদীদের মতে বস্তুজগৎ আছে বটে, আর সে বস্তুজগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির সূত্র হচ্ছে স্থান, কাল, সম্পর্ক ইত্যাদি সূচক মনের এমত কতকগুলো ভাব যার উৎস হচ্ছে মানুষের অজ্ঞেয়, কিন্তু অনস্বীকার্য এবং অপরিহার্য এক সত্তা।

নীতিশাস্ত্র (মূল্যবিদ্যা)

[সম্পাদনা]নীতিশাস্ত্র দর্শনের একটি শাখার নাম। মানুষের ব্যবহারগত সম্পর্কের তাৎপর্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে নীতিশাস্ত্র বিকাশ লাভ করেছে।

নীতিশাস্ত্রের দুটি দিক প্রধান। একটি হচ্ছে নীতির তত্ত্বের দিক। অর্থাৎ ভালোমন্দ কাকে বলে; মানুষের কর্মের পেছনে একটা চালক শক্তি আছে, এ কথার তাৎপর্য কী ইত্যাদি প্রশ্নের তত্ত্বগত এবং ঐতিহাসিক আলোচনা হচ্ছে নীতি-তত্ত্বের বিষয়। নীতিশাস্ত্রের অপর দিক হচ্ছে তত্ত্বের প্রয়োগগত দিক। মানুষের কোনো ব্যবহার সৎ বা ভালো এবং কোনো ব্যবহার মন্দ; মানুষের সঙ্গে মানুষের কী সম্পর্ক থাকা সঙ্গত; ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোনো নীতির বন্ধন কাম্য এবং কোনো আদর্শ অনুসরণ সঙ্গত– এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্রের প্রয়োগের শাখায় অধিক পরিমাণে করা হয়।

ন্যায়-অন্যায়, সঙ্গত-অসঙ্গত, উচিত-অনুচিতের বোধ মানুষের জীবনে গোড়া থেকেই বিদ্যমান। মানুষ যখন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু হলে গোষ্ঠী সে ধরনের কাজকে অসঙ্গত বলেছে। আবার গোষ্ঠীর কোনো অনুশাসন ব্যক্তির নিরানন্দ ব্যক্তির নিরানন্দ, দুঃখ কিংবা লাঞ্ছনার কারণ হলে সে অনুশাসনকে ব্যক্তি অনুচিত মনে করেছে। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সাম্যমূলক সমাজে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নানা নীতি ও অনুশাসনে পারস্পরিকভাবে আবদ্ধ থাকলেও তখন নীতিশাস্ত্রের উদ্ভব হয় নি। নীতিশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে সভ্যতার বিকাশে এবং সর্বপ্রথম দাস-প্রভূতে বিভক্ত এবং রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোতে সংগঠিত সমাজে। এই সময় থেকে নীতিশাস্ত্র কেবল ব্যক্তির মনোভাব নয়। নীতিশাস্ত্র রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্রমান্বয়ে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিরোধাত্মক সম্পর্কের তীব্রতা প্রশমিত করার জন্য তথা প্রভু শ্রেণীর সমাজ-ব্যবস্থা ও স্বার্থ রক্ষার দিক থেকে সমাজে ব্যক্তির আচরণের নীতিগত আলোচনা ও নীতি-নির্ধারক অনুশাসনের প্রণয়ন শুরু হয়। এইধারায় ক্রমান্বয়ে ব্যক্তির কর্মের পেছনে অতিমানবিক রহস্যময় এই আদর্শের আকর্ষণ সৃষ্টি করার চেষ্টা হতে থাকে। তত্ত্বগতভাবে কেউ বলতে থাকেন, এক অজ্ঞেয় অলভ্য চরম মহৎকে সামনে রেখেই মানুষ জীবন যাপন করবে। তার দৈনন্দিন সুখ-দুঃখভোগ ন্যায় বা অন্যায় আচরণ সব কিছুরই পরিমাপক হবে সেই পরম মহৎ-এর নৈকট্যলাভের প্রায়াস। আবার কেউ ব্যক্তিক এবং দৈহিক সুখলাভ বা উপভোগকে সমস্ত কর্মের মূল লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন।

প্রাচীন ভারতের চার্বাকপন্থীগণ, চীনের কনফুসিয়াস, ইয়াংচু, লাওজু, গ্রিসের ডিমোক্রিটাস, এপিক্যুরাস, এরিস্টটল প্রমুখ জ্ঞানী ও দার্শনিকগণ মানুষের জীবন নীতিগত দিকের বিশেষ আলোচনা করেছেন।

ইউরোপে পুঁজিবাদী সমাজ যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন একদিকে বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ, শিল্পের প্রতিষ্ঠা, বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের দাসের মতো যূথবদ্ধভাবে উৎপাদন, অপরদিকে নগণ্য সংখ্যক ধনপতির সমস্ত সম্পদের ভোগ– ইত্যাকার অবস্থা মিলে যে অভূতপূর্ব জটিল পরিস্থিতির সৃষ্ট হয়, তাতে ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে ন্যায়, সঙ্গত-অসঙ্গত, শান্তি-অশান্তির প্রশ্নও নানারূপে মাথা তুলতে শুরু করে। এই পর্যায় থেকে নীতি-শাস্ত্রের আলোচনায় বস্তুবাদী এবং ভাববাদী বৈশিষ্ট্য অধিকতর পরস্পর-বিরোধী রূপ গ্রহণ করে। ভাববাদী নীতিশাস্ত্রের চরম প্রকাশ দেখা যায় ইমানুয়েল কান্টের রচনায়। তিনি মানুষের নীতির ক্ষেত্রে কতকগুলি ‘ক্যাটেগরিকাল ইম্পারেটিভ’ বা ‘শর্তহীন আদেশ’ প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তার মতে এই বিধানগুলি মানুষ মেনে চললে সমাজে যে অন্যায়, বিরোধ ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে তা বিদূরিত হবে। তার নীতি-বিধানের অন্যতম বিধান বাস্তব সমাজের পরিস্তিতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এবং বাস্তব সমাজের বিশ্লেষণ এখানে অনুপস্থিত। ইংল্যাণ্ডের জেরমী বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২) এবং জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) নীতির ক্ষেত্রে ‘হিতবাদ বা উপযোগবাদ’-এর প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচিত। তারা বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের সুখ লাভকে ব্যক্তি ও সমাজের কাম্য আদর্শ বলে ঘোষণা করেন। বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের সুখ লাভকে ব্যক্তি ও সমাজের কাম্য আদর্শ বলে ঘোষণা করেন। বৃহত্তম মানুষের উপর অনুষ্ঠিত অসঙ্গত আচরণ থেকে তাদের এ নীতি উদ্ভূত হলেও তাদের এ ঘোষণারও তেমন কোনো ব্যবহারিক তাৎপর্য ছিল না। তাদের মত যত বিমূর্ত মহৎ আদর্শের কথাই নীতির ক্ষেত্রে কেউ প্রচার করুক না কেন, তার বাস্তব তাৎপর্য সেই সময়ের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় কাঠামো দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে সে বাস করে। কিন্তু সেই সমাজ ইতিহাসে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত সমাজের শাসক শ্রেণীর ব্যবস্থাদি রক্ষণের জন্যই সেই সমাজের বিশেষ নীতিশাস্ত্র রচিত হয়। সমাজবদ্ধ মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য জীবন ধারণের ও বিকাশের সঙ্গত অবস্থা সৃষ্টিকে মানুষের কাম্য নৈতিক আদর্শ বলে মনে করে।

যুক্তিবিদ্যার প্রধান ভূমিকা হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রমাণের মূল্যায়ন। জ্ঞান অর্জনের জন্য মানুষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপর চিন্তা করে। এই চিন্তাকে পুনরায় ভাষায় প্রকাশ করে তাকে সামাজিক আদান প্রদানের মাধ্যমে রূপান্তরিত করে। ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে। কিন্তু জ্ঞান ব্যক্তির ব্যাপার ন্যয়-জ্ঞান সামাজিক ব্যাপার। এ কারণে চিন্তার ভাষায় প্রকাশিত রূপ হচ্ছে যুক্তিবিদ্যার বিচার্য বিষয়। কেবল চিন্তার ব্যাপারটা মনোবিজ্ঞানের বিষয়। তথ্যের সঙ্গে তথ্যের সঙ্গতি ও সম্পর্ক, সেই তথ্য সম্পর্কে রচিত বাক্যের মধ্যে প্রকাশ পায়। তাই যুক্তিবিদ্যার সূত্রপাত ঘটে একটি যৌক্তিক বাক্যের সঙ্গে অপর একটি যৌক্তিক বাক্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণে বাক্যের সঙ্গে বাক্যের সম্পর্ক কত প্রকারের হতে পারে, বাক্যের অংশসমূহের বৈশিষ্ট্য কী, বাক্যের পারম্পর্য কীভাবে রক্ষিত হতে পারে, ইত্যাকার প্রশ্নের আলোচনায়। খুব ব্যাপক অর্থে যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে জ্ঞানানুসন্ধানের তত্ত্ব। নির্ভরযোগ্য জ্ঞান আহরণের বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা দিয়েই যুক্তিবিদ্যার পরিমণ্ডল গঠিত। পর্যবেক্ষণ, তুলনা, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, সংজ্ঞা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, হেত্বাভাষ বা ত্রুটির প্রকার, যুক্তির নীতির বিকৃতি এবং অপপ্রয়োগ ইত্যাকার প্রক্রিয়াগুলির অনসুধাবন সঠিক জ্ঞানের জন্য আবশ্যক বলে এগুলিকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য যুক্তিবিদ্যা এ সমস্ত প্রক্রিয়াও আলোচনা করে।

যুক্তির দুটি প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে: অবরোহ ও আরোহ। অবরোহ যুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট যুক্তির শুরুতে প্রদত্ত এক কিংবা একাধিক বাক্যের ভিত্তিতে একটি অনিবার্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আরোহ যুক্তিতে বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবরোহ যুক্তির সিদ্ধান্তের সত্যতা যুক্তির শুরুতে গৃহীত যৌক্তিক বাক্যের সত্যতা, অসত্যতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আরোহ যুক্তির সিদ্ধান্তের সত্যতা নির্ভর করে বাস্তব পর্যবেক্ষণের সঠিকতার উপর। অবরোহ এবং আরোহ পরস্পর পরিপূরক পদ্ধতি। যে কোনো সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে অনুসন্ধানের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা অবরোহ এবং আরোহ উভয় পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করি।

পূর্বে ধারণা ছিল যে, অবরোহ এবং আরোহ ব্যতীত যুক্তির আর কোনো পদ্ধতি নেই। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে দার্শনিক জর্জ বুল যুক্তির ক্ষেত্রে আঙ্গিক ও প্রতীক পদ্ধতি প্রয়োগ শুরু করেন। পরবর্তীকালে বার্ট্রান্ড রাসেল এবং হোয়াইটহেড এই পদ্ধতিকে অধিকতর ব্যাপকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। যুক্তির এই আধুনিক বিকাশকে আঙ্কিক যুক্তি, প্রতীক যুক্তি কিংবা যুক্তির বীজগণিত বলেও আখ্যায়িত করা যায়। আঙ্কিকযুক্তি জটিল বলে বোধ হলেও সাধারণীকরণের ক্ষেত্রে এর যে গভীর তাৎপর্য রয়েছে তা নিম্নের উদাহরণ থেকে বোঝা যায়।

সকল মানুষ মরণশীল।

সক্রেটিস একজন মানুষ।

অতএব, সক্রেটিসও মরণশীল।

অবরোহ যুক্তির এই দৃষ্টান্তটি খুবই পরিচিত। এই দৃষ্টান্তের মধ্যে অনিবার্যতার যে সত্য রয়েছে, তাকে অধিকতর সাধারণ করে আমরা বলতে পারি-

সকল ক হচ্ছে খ

সকল গ হচ্ছে ক

সকল গ হচ্ছে খ।

আবার এ সত্য আরও আঙ্কিক করে বলা যায়:

ক=খ, গ=ক, সুতরাং গ=খ।

অধিবিদ্যা

[সম্পাদনা]উচ্চতর দর্শন বা সত্তার যথার্থ প্রকৃতির আলোচনামূলক জ্ঞান শাখা। নির্দিষ্ট কোনো অস্তিত্বকে আমরা বিশেষ বলি। বলটি, বৃক্ষটি, লোকটি বিশেষ বস্তু। কিন্তু বিশেষই মূল না বিশেষের পিছনে নির্বিশেষ কোনো সত্তা আছে, এ চিন্তা দার্শনিকদের আদিকালের চিন্তা। এরিস্টটল এই প্রশ্নের জবাবে নির্বিশেষ অস্তিত্ব বা সত্তার তত্ত্ব তৈরি করেন। তার মতে বিশেষ হচ্ছে খন্ডিত সত্তা। সমস্ত বিশেষ নিয়ে অখণ্ড নির্বিশেষ সত্তা। কিন্তু তাই বলে বিশেষের সমাহার মাত্র নির্বিশেষ নয়। পরন্তু নির্বিশেষের প্রকাশেই বিশেষ এবং বৈচিত্র্য। বিশেষ নির্বিশেষের প্রশ্নে প্লেটো, এরিস্টটল পূর্বে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, জগৎের বিশেষ বিশেষ বস্তু পরিপূর্ণ সত্তা নয়। পরিপূর্ণ সত্তা বিশেষকে অতিক্রম করে বিরাজমান। নির্বিশেষের সাথে বিশেষের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিশেষ অস্তিত্বের যথার্থতার পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। অর্থাৎ নির্বিশেষ হচ্ছে বিশেষের নিয়ামক।

প্লেটো-এরিস্টটলের নির্বিশেষের এই তত্ত্ব পরাদর্শন বা পরাবিদ্যা বলে অভিহিত হয়। ইউরোপের মধ্যযুগের ধর্মীয় দর্শন প্লেটো এরিস্টটলের এই তত্ত্বকে ব্যবহার করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে। সেন্ট টমাস একুইনিসের মধ্যে এই ব্যাখ্যার বিশেষ সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের পর থেকে নির্বিশেষ অস্তিত্বের তত্ত্ব দ্বারা ভাববাদী দার্শনিকগণ বস্তুমাত্রকেই অস্তিত্বহীন ও ভাব বলে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। এই প্রয়াসের চরম দেখা যায় জার্মান দার্শনিক উলফের রচনায়। উলফের ব্যাখ্যায় ‘অস্তিত্ব’ ‘বাস্তবতা’ ‘সংখ্যা’ ‘কারণ’-এই সমস্ত ভাবের সঙ্গে বস্তুর কোনো সম্পর্ক নেই। হবস, স্পিনোজা, লক এবং অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বস্তুবাদী দার্শনিকগণ অস্তিত্ত্বের এই ভাববাদী ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে খণ্ডন করেন।

রাজনৈতিক দর্শন

[সম্পাদনা]ন্যায়বিচার কী? রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং এদের ক্ষমতার চর্চা কি ন্যায়সঙ্গত? সরকারের কি কোন যথাযথ ভূমিকা ও কাজের ক্ষেত্র আছে? সরকার পরিচালনার জন্য গণতন্ত্রই কি শ্রেষ্ঠ পন্থা? সরকার কি নৈতিকভাবে বিচারযোগ্য? রাষ্ট্রের কি তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে দেয়া উচিত? কোন রাষ্ট্রের কি কোন নির্দিষ্ট নৈতিক বা ধর্মীয় মূলনীতির প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ প্রচার করা উচিত? রাষ্ট্র কি যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি পাবে? অন্য রাষ্ট্রের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে কি রাষ্ট্রের কোন কর্তব্য আছে?

দর্শনের ইতিহাস

[সম্পাদনা]দর্শনের উৎপত্তি সুপ্রাচীনকালে যখন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আজকের চেয়ে অনেকটা অপরিপক্ব ছিল। তখন চিন্তার মূল সহায় ছিল কল্পনা ও স্বজ্ঞা।

পাশ্চাত্য দর্শন

[সম্পাদনা]গ্রিক দর্শন

[সম্পাদনা]প্রাচীন গ্রিসের পশ্চিম উপকূলবর্তী দ্বীপগুলি আয়োনিয় দ্বীপপুঞ্জ হিসাবে পরিচিত ছিল। এর মধ্যে সিফালোনিয়া, করফু, ইথাকা প্রভৃতি দ্বীপের নাম প্রসিদ্ধ। এই দ্বীপাঞ্চলেই প্রথম গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ ও ৫ম শতকে এই অঞ্চলে যে সকল দার্শনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা করেন তাদের সর্বাগ্রে ছিলেন থেলিস। থেলিসের পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন আনাক্সিমান্দ্রোস ও এনাক্সিমেনিস। বস্তু গ্রিক দর্শনের ইতিহাসে আয়োনীয় কিংবা মাইলেশীয় দর্শন বলতে থেলিস, আনাক্সিমান্দ্রোস ও এনাক্সিমেনিসের দর্শনকে বুঝায়। এঁদের দর্শনের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এঁরা জগৎের বৈচিত্র্য এবং সৃষ্টি রহস্যকে বস্তু দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। জগৎের সর্বত্রই বস্তু বিরাজমান। এর মধ্যে আবার জলের গুরুত্ব তাদের কাছে সর্বাধিক বলে বোধ হয়েছে। কেননা তাদের চারিদিকে তারা অগাধ জলরাশিকে বিস্তৃত দেখেছেন। তাই থেলিস মনে করতেন যে সর্বপ্রকার বস্তুর মূলেই আছে জল। পরবর্তীকালে হিরাক্লিটাস, এনাক্সাগোরাস, ডায়োজেনিস প্রমুখ দার্শনিক বস্তুর মূল হিসাবে আগুন, বাতাস, অণু কিংবা পরিবর্তমানতা ইত্যাদি সূক্ষ্মতর কারণের উল্লেখ করেন।

মধ্যযুগ

[সম্পাদনা]এনলাইটেনমেন্ট যুগ

[সম্পাদনা]আধুনিক যুগ

[সম্পাদনা]সমসাময়িক যুগ

[সম্পাদনা]প্রাচ্য দর্শন

[সম্পাদনা]ভারতীয় দর্শন

[সম্পাদনা]ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন ধর্মের মূল তত্ত্ব ও তার ব্যাখ্যাকে প্রাচীনকাল হতে ভারতীয় দর্শন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শন বিশ্বের প্রাচীনতম দর্শনসমূহের অন্যতম। খ্রিষ্টপূ্র্ব দশ অথবা পনের শতকের ইতিহাসেও এই দর্শনের সাক্ষাত পাওয়া যায়।

ভারতীয় দর্শনকে সাধারণত আস্তিক ও নাস্তিক এই দুটি শাখায় বিভক্ত বলে বর্ণনা করা যায়। এই অভিমতে বেদান্ত, মীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য এবং যোগ এই ছয়টি আদি দর্শনগুলো হচ্ছে আস্তিক্য দর্শন শাখার অন্তর্ভুক্ত। এর বিপরিতে বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক বা লোকায়াত দর্শনগুলো হচ্ছে নাস্তিক্য দর্শন শাখার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় দর্শনের এরূপ বিভাগীয়করণের কিছুটা ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকলেও এ বিভাজন কৃত্রিম। কেননা বস্তুবাদী বা লোকায়ত চিন্তার উদ্ভব আস্তিক্য ধারার পরে ঘটেছে, এ কথা ঠিক নয়। মূলত এই আস্তিক্য ও নাস্তিক্য দর্শনের বিভাজনগুলো বেদের মান্যতার উপর নির্ভর করে করা হয়েছে। আদিকাল থেকেই আস্তিক্য চিন্তাধারার বিরোধী চিন্তা হিসাবে বস্তুবাদী চিন্তাধারারও অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

ভারতীয় দর্শনের উল্লিখিত ধারাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় হিসাবে বলা যায়

১. বেদান্ত: বেদের অন্ত বা শেষ অর্থ ‘বেদান্ত’। বেদের উপর উপনিষদের ব্যাখ্যা নিয়ে বেদান্ত তৈরি। ব্রহ্ম বা বিশ্বাত্মা কিংবা পরমাত্মা ও বিশেষ আত্মার তত্ত্ব বেদান্ত ধারার বৈশিষ্ট্য। বস্তুত পরমাত্মা ও বিশেষ আত্মার যে ব্যাখ্যা উপনিষদসমূহে দেওয়া হয়েছে তার গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তিতেই পরবর্তী ভারতীয় দর্শনের ধারাগুলির বিকাশ ঘটেছে। উপনিষদে ধর্মের রহস্যমূলক ব্যাখ্যা প্রদান করা হলেও এর মধ্যে বস্তুবাদী ও নিরীশ্বরবাদী চিন্তার যে বিরূপ সমালোচনার সাক্ষাত পাওয়া যায় তাতে এই পর্যায়ে জনসমাজে বস্তুবাদী চিন্তাও যে কিছুটা প্রভাবশালী ছিল তা বুঝতে পারা যায়।

২. মীমাংসা: বেদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও সমস্যার আলোচনা নিয়ে মীমাংসা সৃষ্টি। মীমাংসার তত্ত্বগত তাৎপর্য্য তেমন কিছু আছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন না। তবে তারা এই পর্যায়ের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেন। মীমাংসায় বেদকেই অবিনশ্বর বলে স্বীকার করা হয়েছে। বেদই ভগবান। বেদের বাইরে কোনো ভগবানকে মীমাংসায় উল্লেখিত হতে দেখা যায় না।

৩. বৈশেষিক: বিশেষ থেকে বৈশেষিক। বৈশেষিকের দর্শন অনুগামী। ক্ষিতি, অপ, তেজ, ব্যোম, মন সবই হচ্ছে বস্তু। এই সমস্ত বিশেষ বস্তু সম্মেলনেই সর্বপ্রকার বস্তুর সৃষ্টি। এমনকি আত্মা, স্থান, সময় ইত্যাকার সত্তাও মূল বস্তুর সম্মেলনের ফল। এখানে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। বৈশেষিক বা সংখ্যা উভয় ধারাতেই মনকে বস্তু এবং আত্মা থেকে পৃথক বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

৪. ন্যায়: যুক্তি ও তর্কের পদ্ধতি নিয়ে তৈরি হয়েছে ন্যায়। ভারতীয় দর্শনের বিপুল ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা-উপধারার মধ্যে তীব্র বিরোধ ও কূটতর্কের মাধ্যমে পরস্পরকে খন্ডন করার চেষ্টা চলত। তার ফলে ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্র বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্র বিশ্বের প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বিকশিত, সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত বলে বিবেচনা করা হয়। ন্যায়শাস্ত্রে পঞ্চস্তর বিশিষ্ট অনুমানের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা আরোহী অনুমানের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলে বিবেচিত হয়। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, সাদৃশ্য বা উপনয় এবং উপসংহার-এই পাঁচটি স্তরকে অনুমানের অঙ্গ বলে অভিহিত করা হতো। যুক্তির পদ্ধতি ব্যতীত ন্যায়ের অপর একটি তাত্ত্বিক মত হচ্ছে: ক্ষিতি, অপ, তেজ ইত্যাদির সম্মেলনে বিশ্বলোক সৃষ্টির জন্য একটি আদি কারণের প্রয়োজন আছে। আর সেই আদি কারণই হচ্ছে ভগবান।

৫.সাংখ্য: সংখ্যা থেকে সাংখ্য। তত্ত্বগতভাবে সাংখ্য অনুবাদী নয়। সাংখ্যর মতে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতি এবং পুরুষ এর সহযোগে। প্রকৃতি হচ্ছে বস্তু বা জড় আর পুরুষ হচ্ছে আত্মা বা চেতনা। আত্মার মুক্তিলাভ প্রকৃতির বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে সম্ভব।

৬. যোগ: সাধনার জন্য দেহ এবং মনের উপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যাখ্যা নিয়ে তৈরি হয়েছে যোগ। সনাতনী এই ছটি ধারার প্রত্যেকেই যেমন বেদকে একমাত্র মান্য বলে স্বীকার করে তেমনি পুনর্জন্মের বন্ধন থেকে আত্মার প্রশ্নেও তারা ঐকমত্য পোষণ করে।

৭. জৈন দর্শন: অ-সনাতনী ধারার মধ্যে জৈনশাখা আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বলে পরিচিত।

৮. বৌদ্ধবাদ: বৌদ্ধবাদ সনাতনী সকল ধারা থেকে আত্মার প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব পোষণ করে। বৌদ্ধবাদের মতে ভগবান বা পরমাত্মা বলে কিছু নেই। আত্মা হচ্ছে বস্তুপুঞ্জের প্রবাহ। এই প্রবাহের অন্তরালে স্থির সত্তা বলে কিছু নেই। বস্তুত বৌদ্ধবাদের মতে, বিশ্বে স্থির বা নিত্য সত্তা বলে কিছু নেই। সবই অনিত্য। মানুষের অভিজ্ঞতা মুহূর্তের ঘটনার সমাহার ব্যতীত আর কিছু্ই নয়।

৯. বস্তুবাদ: পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সকল ধারার শেষে বস্তুবাদ উদ্ভূত হয়েছে— এরূপ ধারণা ঠিক নয়। সমস্ত সনাতনী ও ভাববাদী ধারার প্রভাবকালেই তার প্রতিধারা হিসাবে বস্তুবাদী বা লোকায়ত চিন্তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। চারুবাক বা জনপ্রিয় তত্ত্ব হিসাবে চার্বাক মতের সমালোচনা সনাতনী শাখাগুলির প্রায়টির মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় প্রাচীন বস্তুবাদের প্রকাশ দেখা যায় প্রধানত অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আত্মার প্রশ্নে। অস্তিত্ব বস্তুবাদের মতে মনসহ সব অস্তিত্বই বস্তু। বস্তুর সম্মেলনেই বস্তু গঠিত।

জ্ঞান: অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরোক্ষ অনুমান একেবারে সম্ভব না হলেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই হচ্ছে জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়।

আত্মা: আত্মার পুনর্জন্মের কোনো প্রমাণ নেই। কাজেই আত্মার পুনর্জন্ম ঘটে, এ তত্ত্ব গ্রহণ করা চলে না।

দশম শতাব্দীতে ইসলামের ভারতে আগমন ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজনের সূচনা করে। ইসলাম ধর্ম একেশ্বরবাদী। ইসলামের প্রভাবে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনেও একেশ্বরবাদের প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে কবীর পন্থা ও শিখ ধর্মের উল্লেখ করা যায়।

ভারতীয় রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে নতুনতর পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে আধুনিককালের ইংরেজ সভ্যতা ও সাম্রাজ্যবাদের ভারত আগমনের সঙ্গে। আধুনিক ইংরেজ ও ইউরোপীয় সভ্যতার বৈজ্ঞানিক দক্ষতার স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীগণ নিজেদের স্বাধীনতার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে শুরু করে। সনাতন সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির স্থলে আধুনিক পুঁজিবাদের বীজ উপ্ত হতে শুরু করে। এই পর্যায়ে জাতীয় মর্যাদা, ঐতিহ্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে নব্য শিক্ষিতদের পুরোধাদের মধ্যে যে চিন্তাপ্রবাহ সৃষ্টি হয় তাকে ভারতীয় দর্শনের আধুনিক পর্যায় বলা যায়। এই পুরোধাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, তিলক গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, মোহাম্মদ ইকবাল, সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ঞন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের কারোর মধ্যে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের কিংবা নবতর উদার ধর্মের সৃষ্টি (ব্রাহ্ম সমাজ) এবং কারো মধ্যে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় ভাববাদের সম্মেলন ঘটাবার প্রয়াসমূলক চিন্তার সাক্ষাত পাওয়া যায়।

চৈনিক দর্শন

[সম্পাদনা]ইসলামী দর্শন

[সম্পাদনা]বিশ্বধর্মসমূহের অন্যতম হচ্ছে ইসলাম। ইসলামের অনুসরণ দেখা যায় প্রধানত মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা এবং এশিয়া ভূখণ্ডসমূহে। ইসলামের উদ্ভবকাল ৭ম শতাব্দী। আরব দেশের বিখ্যাত কুরাইশ বংশের আব্দুল্লাহর পুত্র হযরত মুহম্মদ-কে (৫৭০-৬৩২ খ্রিঃ) ইসলামের অনুসারীগণ আল্লাহর আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে বিশ্বাস করেন এবং তাকে সম্মানের সঙ্গে মুহাম্মাদ বলে উল্লেখ করেন। মুহাম্মাদ ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

ধর্মের দুটি দিক আছে। একটি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দিক। অপরটি সামাজিক দিক। ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে সাধারণ মানুষের এরূপ বিশ্বাস যে, দৃশ্য জগৎের পিছনে একজন অদৃশ্য স্রষ্টা আছেন। তিনি মানুষকে সত্য পথে পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো মানুষকে নির্বাচিত করেন। এক ধর্মের অনুসারীগণ অপর ধর্মের নির্বাচিত মানুষকে সাধারণত স্বীকার করতে চায় না। ধর্মের উদ্ভব মানুষের রাষ্ট্রীয় সংগঠন সৃষ্টির পূর্বে ঘটেছে। ধর্ম শুধুমাত্র স্রষ্টার অস্তিত্বে ব্যক্তির বিশ্বাস নয়। সামাজিক জীবনযাপনের জন্য ধর্মের অনুশাসনসমূহও গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো ধর্মের উদ্ভবের সঙ্গে কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর সামাজিক প্রয়োজন জড়িত থাকে। আরবের গোত্রতান্ত্রিক সমাজের নতুনতর সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পরিবর্তিত হওয়ার ক্রান্তিকালে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে। পূর্বে যেখানে আরবের অধিবাসীগণ বিভিন্ন সর্দার বা গোষ্ঠী নেতার অধীনে বিভিন্ন গোত্র বা বংশে বিভক্ত ছিল সেখানে এই প্রথম তারা বিস্তৃততর অঞ্চলের একমাত্র নেতা ‘খলিফা’র অধীনে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হল। গোত্রতান্ত্রিক বিভাগে অর্থনৈতিক লেনদেন এবং যোগাযোগ যেখানে সংকীর্ণ ও তার বিকাশ অবরুদ্ধ হয়েছিল, সেখানে খলিফার নেতৃত্বে সংগঠিত আরব ভূখণ্ড হয়ে উঠল। গোত্রের সংকীর্ণ পরিধিতে বিবদমান গোষ্ঠীসমূহকে এরূপ বৃহৎ একটি জনসংস্থায় সংগঠিত করার চিন্তানায়ক এবং সংগঠক হিসাবে কাজ করেছেন মুহাম্মাদ। এই ভূমিকার মধ্যে তাঁর সাঙ্গঠনিক ক্ষমতা ও অগ্রসর চিন্তার যে পরিচয় বিদ্যমান তা তাঁকে ইতিহাসে অন্যতম ধর্মীয় নেতা এবং সামাজিক সংগঠক হিসাবে স্মরণীয় করে রেখেছে।

ধর্মের তত্ত্ব ও সামাজিক বিকাশ এবং আচার অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে একই অঞ্চলে উদ্ভূত পূর্বের ইহুদী, খৃস্টান এবং জরাথুস্ট্র ধর্মের প্রভাব ইসলামের মধ্যে লক্ষ করা যায়। যে কোনো ধর্মতত্ত্বের মধ্যে একটি বিশ্বতত্ত্ব বা দর্শনের আভাস থাকে। ইসলামের দর্শন কোরান এবং মুহাম্মাদ এর উপদেশাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের প্রধান জোর আল্লাহর বিধান এবং সেই বিধান অনুযায়ী মানুষের ভাগ্য যে পূর্বনির্ধারিত এই তত্ত্বের উপর। ‘তাওক্কালাল্লাহু’ ‘আল্লাহর উপর নির্ভর কর’, ইসলামের অনুসারীদের জীবনের যে কোনো সংকটকালে এটি একটি সর্বদা উচ্চারিত বাণী। ‘আল্লাহর উপর নির্ভর কর এবং ধৈর্য ধারণ কর’ পরকালে পুরস্কার ও সুখ লাভ করবে—এরূপ উপদেশের উপর অত্যধিক জোরের মধ্যে মানুষকে প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা ও সংকটে নিষ্ক্রিয় এবং অসহায় করে রাখার একটা প্রবণতা থাকে। আধুনিককালে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলামের বিধানসমূহ যেরূপ নির্দিষ্ট, তেমনি অধিকতর অনড়। ইসলামের ধর্মীয় বিধানসমূহের ব্যাখ্যা ভিত্তিতে তার বিভিন্ন ভাবধারা বিকাশ লাভ করেছে। এই ব্যাখ্যা যে দার্শনিকগণ অধিকতর উদারভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তারা মুতাজেলাবাদী বা মুক্তচিন্তাবাদী বলে পরিচিত। মুক্তচিন্তাবাদীরা প্রাচীন গ্রিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। তারা প্লেটো এবং এরিস্টটলের দর্শন আরবী ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তীকালে এই অনুবাদের মাধ্যমেই ইউরোপ গ্রিক দর্শনের পরিচয় লাভ করে। কয়েকজন ইসলামী দার্শনিক হলেন আল কিন্দি, আল গাজালি, ইবনে রুশদ, আল ফারাবি, ইবনে সিনা।

আফ্রিকান দর্শন

[সম্পাদনা]দার্শনিক মতবাদসমূহ

[সম্পাদনা]বাস্তববাদ ও নামবাদ

[সম্পাদনা]দর্শনের এটাই ছিল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পথ-পার্থ বিশ্বাস

বুদ্ধিবাদ

[সম্পাদনা]জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদের মধ্যে বুদ্ধিবাদ একটি। বুদ্ধিবাদ অনুসারে বুদ্ধিই জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস। দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ হলেন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক।

অভিজ্ঞতাবাদ

[সম্পাদনা]অভিজ্ঞতাবাদ অনুসারে অভিজ্ঞতাই জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকেরা হলেন জন লক, বার্কলী, হিউম প্রমুখ।

বিচারবাদ

[সম্পাদনা]জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদের মধ্যে বিচারবাদ একটি। এই মতবাদে বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে জার্মান দার্শনিক কান্ট সমন্বয় করেছেন। কান্টের মতে, জ্ঞানের উৎপত্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দুটোরই প্রয়োজন। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের উপাদান পাই এবং বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের আকার পাই। কান্ট বলেন আকার ছাড়া উপাদান অন্ধ, আর উপাদান ছাড়া আকার শূন্যগর্ভ। কান্ট বলেন, জ্ঞানের আকার দু’প্রকার। একটি হলো ইন্দ্রিয়ানুভূতির আকার এবং বোধ্বজাত আকার। দেশ ও কাল হল ইন্দ্রিয়ানুভূতির পূর্বতঃসিদ্ধ আকার। বাহ্য জগৎ থেকে পাওয়া সংবেদনগুলি যখন ইন্দ্রিয়ানুভূতির পূর্বতঃসিদ্ধ আকার নিয়ে মনের কাছে উপস্থিত হয় তখন মন তার উপর কতগুলি বোধ্বজাত আকার আরোপ করে তাকে সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ করে তখনই জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

স্বজ্ঞাবাদ

[সম্পাদনা]স্বজ্ঞাবাদ অনুসারে স্বজ্ঞাই জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস। এ মতবাদের বড় সমর্থক হলেন বার্গসোঁ।

সংশয়বাদ

[সম্পাদনা]ভাববাদ

[সম্পাদনা]প্রয়োগবাদ

[সম্পাদনা]প্রাগমেটিজম বা প্রয়োগবাদ আধুনিক দর্শনের একটি অন্তর্মুখী ভাববাদী তত্ত্ব। ইংরেজি প্রাগমেটিজম কথাটির উৎপত্তি ঘটেছে গ্রিক শব্দ ‘প্রাগমা’ থেকে। ‘প্রাগমা’র অর্থ হচ্ছে কার্য সম্পাদিত বা কার্যকৃত। প্রয়োগবাদ সত্য নিরূপণ করে বিচার্য বিষয়ের কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগিতার ভিত্তিতে। উইলিয়ামস জেমস প্রয়োগবাদের একজন প্রবক্তা। উইলিয়াম জেমসের মতে, আমরা কোনো কাজ করি কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। কাজেই আমাদের কোনো বিশেষ কর্ম সত্য কিংবা মিথ্যা, যথার্থ কিংব অযথার্থ তার নিরূপক হবে সেই উদ্দেশ্য সাধনে তার ক্ষমতা, অক্ষমতার ভিত্তিতে। কোনো কার্য দ্বারা যদি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধিত হয় তা হলে কাজটি অবশ্যই সত্য। অবশ্য কোনো কিছুর কার্যোপযোগিতা দ্বারা প্রয়োগবাদীগণ প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রমাণিত সর্বজনস্বীকৃত উপযোগিতাকে বুঝায় না। তাদের কাছে উপযোগিতার নির্ধারক হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব অভিমত। ব্যক্তি যদি মনে করে বিষয়টি উপযোগী তবে তা তার কাছে সত্য।

রুপতত্ত্ব

[সম্পাদনা]অস্তিত্ববাদ

[সম্পাদনা]বিংশ শতাব্দীর একটি শীর্ষ স্থানীয় দার্শনিক মতবাদ। অস্তিত্ববাদের কথা, নীতিমালা মানুষের কাছে একটা সময়ে কর্তব্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের কাছে, যেখানে উনিশ শতকের জীবন দর্শন অভিজাত শ্রেণির জন্যই শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ ছিল। এই অভিজ্ঞতাবাদ এককথায় সাধারণ মানুষের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে। এ মতবাদ তাত্ত্বিক বিষয়ের বিপরীতে জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করে। এ দর্শন তৈরি হবার পিছনে কিছু পূর্বশর্তের প্রয়োজন হয়। এ পূর্বশর্তগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইংল্যান্ড-এর মতো পুঁজিবাদী দেশগুলোতে তৈরি হয়নি বা ব্যবহৃত হয়নি।

বাঁ থেকে ডানে, উপর থেকে নিচে: কিয়ের্কেগার্ড, দস্তয়েভ্স্কি, নিৎশে, সার্ত্র্ অস্তিত্ববাদীদের সম্বন্ধে বক্তব্য:

এ সম্প্রদায়ের প্রায় সব দার্শনিকই ব্যক্তিসত্তার পূর্বে সাধারণ সত্তাকে স্বীকার করার বিরোধী। এবং তাদের মতে, ব্যক্তিসত্তা সার্বিক সত্তার পূর্বগামী। নৈতিকতা বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে অস্তিত্ববাদীরা অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক। অস্তিত্ববাদীদের মূলত দু’টি শ্রেণিভূক্ত করা হয়। যথা: আস্তিক্যবাদী ও নাস্তিক্যবাদী। দিনেমার দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্ডকে অস্তিত্ববাদের জনক গণ্য করা হয়। ফ্রিডরিখ নিৎশে, জঁ-পল সার্ত্র্, মার্টিন হাইডেগার, আলবেয়ার কামু প্রমুখ অস্তিত্ববাদী দার্শনিক।

জার্মান অস্তিত্ববাদ সম্পাদনা মানুষের মধ্যকার সামজিক নিরাপত্তাহীনতা, ভয় উৎকণ্ঠাজনিত ইত্যাদি সমস্যার কথাকে অস্তিত্বের সংকট বিবেচনা করে তা আলোচনা করেন কার্ল জ্যাসপার্স। তার মতে হেগেল তার অধিবিদ্যা ও যুক্তিশাস্ত্রে সত্তা সম্বন্ধে এ কথা বলে গেছেন যে কাজ সম্পাদন করতে হবে। কারণ এ কাজ সামাজিক অবস্থা সহযোগী। অন্যদিকে হাইডেগার এই সমস্যার সমাধান খোঁজবার চেষ্টা করেন যেমনটি তার গুরু হুলার্স রুপতত্ত্বে সন্ধান করেছিলেন। হাইডেগারের মতে বস্তুবাদী দার্শনিকের বিপরীতে ভাববাদী দর্শনকে নতুনভাবে বিকশিত করার কথা বলেছেন। তার মতে কান্ট হেগেল ও জার্মান ভাববাদ সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। যদি আদতে হতোই তবে জার্মান সমাজের এ দুরবস্থা হতো না বলে তিনি মনে করতেন।

ফরাসী অস্তিত্ববাদ সম্পাদনা ফরাসী অস্তিত্ববাদের কথা প্রথম যিনি বলেন তিনি হলেন জাঁ পল সার্ত্রে। এ অস্তিত্ববাদ নান্দনিক বিষয়কে প্রাধান্য দেয়। সার্ত্রে সামাজিক সংস্কারবঞ্চিত লোক। তিনি প্রথম জীবনে হাইডেগারের অনুসারী হতে চেয়েছিলেন।সামাজিক সমস্যা সমাধানে তার কথা হলো মানুষের সত্তা বা অধিবিদ্যক ধারণার আদতে কোনো প্রয়োজনই নেই কারণ তা মানুষের জীবনে সুখ পরিপূর্ণভাবে প্রদান করে না। মানুষের জন্য দরকার নিজের অস্তিত্বকে স্বীকার করা। অস্তিত্ব স্বীকার হলেই মানুষের জীবনে সত্য অর্জিত হয়। কারণ মানুষ সবসময়েই মূলত স্বাধীন।স্বাধীনতাই মানুষকে সাহায্য করে সবকিছুকে চিনতে,ভাবতে ও অর্জন করতে। সার্ত্রে তার নানা সাহিত্য কর্মে উপন্যাসে দেখিয়েছেন একটি সমগ্রের বিবেচনাহীনতার কাছে ব্যক্তিমানুষ কতই না অসহায়! তিনি মনে করেন এই মানবতাবাদ পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল মানুষের জন্য হতে পারে চূড়ান্ত মানবতার। ব্যক্তি যদি তার অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতন থাকে তবে তাকে শোষন করা সহজ নয়।

বিশ্লেষণী ধারা

[সম্পাদনা]আরও দেখুন

[সম্পাদনা]তথ্যসূত্র

[সম্পাদনা]- ↑ "Strong's Greek: 5385. φιλοσοφία (philosophia) -- the love or pursuit of wisdom"। biblehub.com। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০১-৩১।

- ↑ "Home : Oxford English Dictionary"। www.oed.com (ইংরেজি ভাষায়)। ২০২১-০৩-০৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০১-৩১।

- ↑ "philosophy | Search Online Etymology Dictionary"। www.etymonline.com। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০১-৩১।

- ↑ Cicero, Marcus Tullius (১৮৭৭)। Tusculan Disputations। New York: Harper & Brothers। পৃষ্ঠা 166। ১৮ মে ২০২১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১২ জুন ২০২১।

From whence all who occupied themselves in the contemplation of nature were both considered and called wise men; and that name of theirs continued to the age of Pythagoras, who is reported to have gone to Phlius, as we find it stated by Heraclides Ponticus, a very learned man, and a pupil of Plato, and to have discoursed very learnedly and copiously on certain subjects with Leon, prince of the Phliasii; and when Leon, admiring his ingenuity and eloquence, asked him what art he particularly professed, his answer was, that he was acquainted with no art, but that he was a philosopher. Leon, surprised at the novelty of the name, inquired what he meant by the name of philosopher, and in what philosophers differed from other men; on which Pythagoras replied, "That the life of man seemed to him to resemble those games which were celebrated with the greatest possible variety of sports and the general concourse of all Greece. For as in those games there were some persons whose object was glory and the honor of a crown, to be attained by the performance of bodily exercises, so others were led thither by the gain of buying and selling, and mere views of profit; but there was likewise one class of persons, and they were by far the best, whose aim was neither applause nor profit, but who came merely as spectators through curiosity, to observe what was done, and to see in what manner things were carried on there. And thus, said he, we come from another life and nature unto this one, just as men come out of some other city, to some much frequented mart; some being slaves to glory, others to money; and there are some few who, taking no account of anything else, earnestly look into the nature of things; and these men call themselves studious of wisdom, that is, philosophers: and as there it is the most reputable occupation of all to be a looker-on without making any acquisition, so in life, the contemplating things, and acquainting one's self with them, greatly exceeds every other pursuit of life."

- ↑ Cameron, Alister (১৯৩৮)। The Pythagorean Background of the theory of Recollection। George Banta Publishing Company।

- ↑ Jaeger, W. 'On the Origin and Cycle of the Philosophic Ideal of Life.' First published in Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historishce Klasse, 1928; Eng. Translation in Jaeger's Aristotle, 2nd Ed. Oxford, 1948, 426-61.

- ↑ Festugiere, A.J. (১৯৫৮)। "Les Trios Vies"। Acta Congressus Madvigiani। 2। Copenhagen। পৃষ্ঠা 131–78।

- ↑ Guthrie, W. K. C. (১৯৬২–১৯৮১)। A history of Greek philosophy। Cambridge: Cambridge University Press। পৃষ্ঠা 165–166। আইএসবিএন 978-0-521-05160-6। ওসিএলসি 22488892। ২১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে মূল

থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১২ জুন ২০২১।

থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১২ জুন ২০২১। This does not of course amount to saying that the simile goes back to Pythagoras himself, but only that the Greek ideal of philosophia and theoria (for which we may compare Herodotus's attribution of these activities to Solon I, 30) was at a fairly early date annexed by the Pythagoreans for their master

- ↑ Adler, Mortimer J. (২০০০)। How to Think About the Great Ideas: From the Great Books of Western Civilization। Chicago, Ill.: Open Court। আইএসবিএন 978-0-8126-9412-3।

- ↑ ক খ author., Phajalula Karima, Saradāra, 1925-। চল্লিশের দশকের ঢাকা। ওসিএলসি 843786013।

- ↑ "Metaphysics"। Merriam-Webster Dictionary। ৮ মে ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৮ মে ২০২০।

- ↑ "Epistemology"। Merriam-Webster Dictionary। ৮ মে ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৮ মে ২০২০।

- ↑ illustrator., Hamilton, Tim, author,। But!। আইএসবিএন 978-0-8234-3046-8। ওসিএলসি 851175273।

- ↑ Constitution., Commission on the Bicentennial of the United States ([1991?])। The Bill of rights and beyond, 1791-1991.। Commission on the Bicentennial of the United States Constitution। আইএসবিএন 0-16-035818-3। ওসিএলসি 25057627। এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:

|তারিখ=(সাহায্য) - ↑ প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন: অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; শিখা প্রকাশনী - বইমেলা ডিসেম্বর ২০০০, মুদ্রণ: ২০০২। ইতিহাসের আলোকে দর্শন, পৃ. ২১

বহিঃসংযোগ

[সম্পাদনা]- সরদার ফজলুল করিম, দর্শনকোষ

- Stanford Encyclopedia of Philosophy

- Philosophers' Cafe ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২১ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে

- The Internet Encyclopedia of Philosophy

- Philosophy Timeline ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৮ মার্চ ২০০৮ তারিখে

- Philosophy overview

- কার্লিতে দর্শন (ইংরেজি)

- (ফরাসি) Articles of Philosophy in Sens Public

- Philosophy Forums

- Revista Observaciones Filosoficas

উদ্ধৃতি ত্রুটি: "lower-roman" নামক গ্রুপের জন্য <ref> ট্যাগ রয়েছে, কিন্তু এর জন্য কোন সঙ্গতিপূর্ণ <references group="lower-roman"/> ট্যাগ পাওয়া যায়নি