সেলিমিয়া মসজিদ, এদির্নে

| Selimiye Mosque | |

|---|---|

| |

| ধর্ম | |

| অন্তর্ভুক্তি | Sunni Islam |

| অবস্থান | |

| অবস্থান | Edirne, Turkey |

| স্থানাঙ্ক | ৪১°৪০′৪১″ উত্তর ২৬°৩৩′৩৪″ পূর্ব / ৪১.৬৭৮০৬° উত্তর ২৬.৫৫৯৪৪° পূর্ব |

| স্থাপত্য | |

| স্থপতি | Mimar Sinan |

| ধরন | Mosque |

| স্থাপত্য শৈলী | Ottoman architecture |

| ভূমি খনন | 1568 |

| সম্পূর্ণ হয় | 1574 |

| বিনির্দেশ | |

| উচ্চতা (সর্বোচ্চ) | ৪৩ মি (১৪১ ফু) |

| গম্বুজের ব্যাস (বাহিরে) | ৩১.২ মি (১০২ ফু) |

| মিনার | 4 |

| মিনারের উচ্চতা | ৮৩ মি (২৭২ ফু)[১] |

| উপাদানসমূহ | cut stone, marble |

| প্রাতিষ্ঠানিক নাম: Selimiye Mosque and its Social Complex | |

| ধরন | Cultural |

| মানদণ্ড | i, iv |

| পর্যাদাপ্রাপ্ত হয় | 2011 (35th session) |

| সূত্র নং | 1366 |

| State Party | |

| Region | Europe and North America |

সেলিমিয়া মসজিদ ( তুর্কি: Selimiye Camii ) হল একটি উসমানীয় আমলের একটি জাতীয় মসজিদ, যা তুরস্কের এদির্নেতে (পূর্বনামঃ আদ্রিয়ানোপল) শহরে অবস্থিত। মসজিদটি সুলতান দ্বিতীয় সেলিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৫৬৮ থেকে ১৫৭৫ সালের মধ্যে রাজস্থপতি মিমার সিনান এটি নির্মাণ করেন।[২] এ মসজিদটিকে সিনানের সেরা শিল্পকর্ম বলে ধারণা করা হয়। একে সামগ্রিকভাবে ইসলামিক স্থাপত্যকলা এবং বিশেষ করে অটোমান স্থাপত্যকলার সর্বোচ্চ অর্জনগুলির একটি ধরা হয়ে থাকে। [৩]

এটি ২০১১ সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে [৪] অন্তর্ভুক্ত হয়।

বর্ণনা[সম্পাদনা]

এই বিশাল মসজিদটি একটি কমপ্লেক্সের মাঝে অবস্থিত। কমপ্লেক্সটিতে রয়েছে একটি মাদরাসা (উসমানীয় মাদরাসা বলতে সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেখানে একইসাথে ইসলাম ও বিজ্ঞান পড়ানো হত। উল্লেখ্য উসমানী আমলে স্কুল-মাদরাসা আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না। তুরস্কে স্কুলের ধারণা আনেন কামাল আতাতুর্ক), একটি দারুল হাদিস ( হাদিস বিদ্যালয়), একটি মুওয়াক্কিত (পর্যবেক্ষকের কার্যালয়) এবং একটি আরাস্তা (দোকানের সারি)। মসজিদটিতে সিনান একটি অষ্টভুজাকার সাপোর্টিং সিস্টেম নিযুক্ত করেছিল যা আটটি স্তম্ভের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল একটি বর্গাকার দেয়ালের শেলে ছেদ করা। স্তম্ভ থেকে উত্থিত খিলানের পিছনে বর্গক্ষেত্রের কোণে চারটি অর্ধ-গম্বুজ হল দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশ এবং বিশাল পরিবেষ্টিত গম্বুজ, যা গোলাকার প্রোফাইল সহ 31.25 মিটার (102.5 ফুট) ব্যাস বিস্তৃত।

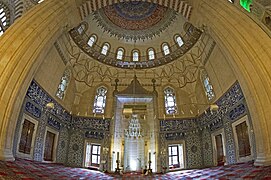

যদিও প্রচলিত মসজিদগুলি একটি বিভক্ত অভ্যন্তর দ্বারা সীমিত ছিল, ইডিরনে সিনানের প্রচেষ্টা ছিল একটি কাঠামো যা মসজিদের মধ্যে যেকোন অবস্থান থেকে মিহরাব দেখা সম্ভব করেছিল। চারটি লম্বা মিনার দ্বারা বেষ্টিত, দ্বিতীয় সেলিম মসজিদটির উপরে একটি বিশাল গম্বুজ রয়েছে। মসজিদের বাকি অংশের চারপাশে অনেক সংযোজন ছিল: গ্রন্থাগার, স্কুল, ধর্মশালা, গোসলখানা, দরিদ্রদের জন্য স্যুপ রান্নাঘর, বাজার, হাসপাতাল এবং একটি কবরস্থান । এই অ্যানেক্সগুলি অক্ষীয়ভাবে সারিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং সম্ভব হলে দলবদ্ধ করা হয়েছিল। মসজিদের সামনে একটি আয়তাকার আদালত বসানো হয়েছে যার আয়তন মসজিদের সমান। তবে উদ্ভাবনটি বিল্ডিংয়ের আকারে নয়, এর অভ্যন্তরের সংগঠন থেকে আসে। তিন দিক থেকে জানালার আলোকসজ্জার জন্য পর্যাপ্ত গভীরতা সহ একটি স্থান সহ মিহরাবটিকে একটি apse- এর মতো অ্যালকোভের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এটির নীচের দেয়ালের টাইল প্যানেলগুলিকে প্রাকৃতিক আলোতে ঝলমলে করার প্রভাব রয়েছে। মূল হলের একত্রীকরণ গম্বুজ-আচ্ছাদিত বর্গক্ষেত্রের সাথে একত্রিত অষ্টভুজ গঠন করে। আটটি বিশাল গম্বুজ সমর্থন দ্বারা গঠিত, অষ্টভুজটি বর্গের চারটি অর্ধগম্বুজ আচ্ছাদিত কোণ দ্বারা ছিদ্র করা হয়েছে। জ্যামিতিক আকারের সামঞ্জস্যের ফলে যে সৌন্দর্য একে অপরের মধ্যে নিমগ্ন ছিল তা হল একীভূত অভ্যন্তরীণ স্থানের জন্য সিনানের আজীবন অনুসন্ধানের চূড়ান্ত পরিণতি।

1913 সালে এডির্নের বুলগেরিয়ান অবরোধের সময়, মসজিদের গম্বুজটি বুলগেরিয়ান আর্টিলারি দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। গম্বুজটির অত্যন্ত মজবুত নির্মাণের কারণে, মসজিদটি সামান্য ক্ষতির সাথে আক্রমণ থেকে বেঁচে যায়। মোস্তফা কামাল পাশার আদেশে, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সতর্কতা হিসাবে পরিবেশন করার জন্য, তারপর থেকে এটি পুনরুদ্ধার করা হয়নি।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] উপরোক্ত গম্বুজের চিত্রে, কেন্দ্রীয় নীল এলাকার অবিলম্বে বাম দিকে গাঢ় লাল ক্যালিগ্রাফির কাছে এবং কাছাকাছি কিছু ক্ষতি দেখা যায়।

1865 সালে বাহাউল্লাহ, বাহাই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, উসমানীয় সাম্রাজ্যের বন্দী হিসাবে তার পরিবারের সাথে এডির্নে আসেন এবং সেলিমিয়ে মসজিদের কাছে একটি বাড়িতে বসবাস করতেন, [৫] যেখানে তিনি প্রায়ই যেতেন। 1868। এটি সেলিমিয়ে মসজিদে [৬] যেখানে তিনি মিরজা ইয়াহিয়া নুরি (সুবহু-ই-আজল নামেও পরিচিত ) এর সাথে খোলামেলা বিতর্ক করেছিলেন বলে মনে করা হয়েছিল, বাবি বিশ্বাসের বিভক্ত হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছিল বাহাউল্লাহ দ্বারা পরিচালিত বাহাই ধর্ম এবং মির্জা ইয়াহিয়া দ্বারা পরিচালিত আজালি বাবি বিশ্বাস গঠনে। [৭]

দক্ষিণ আফ্রিকার নিজামিয়ে মসজিদ সেলিমিয়ে মসজিদের আদলে তৈরি। [৮] সেলিমিয়ের আকারের 80% হওয়া সত্ত্বেও, নিজামিয়ে মসজিদটি দক্ষিণ গোলার্ধের বৃহত্তম। [৯]

স্থাপত্য[সম্পাদনা]

বাহ্যিক[সম্পাদনা]

সেলিমিয়ে মসজিদটি অটোমান সামরিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির শীর্ষে নির্মিত হয়েছিল। সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করলে, সম্রাট এডির্নকে কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছিলেন। সিনানকে সেলিমিয়ে মসজিদ নির্মাণে সাহায্য করার জন্য বলা হয়েছিল, মসজিদটিকে স্বতন্ত্র করে তোলে এবং শহরকে কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্য পূরণ করে। [১০]

সেলিমিয়ে নির্মাণে সিনান-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি ছিল বেশিরভাগ অটোমান মসজিদে ব্যবহৃত ছোট গম্বুজ এবং অর্ধ-গম্বুজগুলির ক্যাসকেড দ্বারা তৈরি পৃথক গণের সংগ্রহের পরিবর্তে ভিতরে বা বাইরে থেকে দেখা হলে এটিকে একক ইউনিট হিসাবে দেখায়। . তাই, তিনি একটি বিশাল একক-শেল গম্বুজের পক্ষে সমর্থনকারী গম্বুজগুলির স্বাভাবিক প্রবণতাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন, এটি একটি উচ্চাভিলাষী প্রচেষ্টা বিবেচনা করে যে ছোট গম্বুজ এবং অর্ধ-গম্বুজগুলি বৃহত্তর কেন্দ্রীয় গম্বুজের ভার বহন করতে কাজ করে। সিনান-এর আরেকটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল হাগিয়া সোফিয়ার কেন্দ্রীয় গম্বুজের আকারকে অতিক্রম করা, এবং প্রকৃতপক্ষে সমাপ্তির পরে তিনি বিজয়ীভাবে লিখেছিলেন যে "এই মসজিদে। . . আমি হাগিয়া সোফিয়ার গম্বুজের চেয়ে ছয় হাত উঁচু এবং চার হাত চওড়া একটি গম্বুজ তৈরি করেছি।" [১১]

মসজিদের কেন্দ্রীভূত কাঠামোর প্রতি উচ্চারণ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য, নকশা থেকে বিভিন্ন আকারের মিনারের ঐতিহ্যগত স্থাপনা পরিত্যাগ করা হয়েছিল। পরিবর্তে, কেন্দ্রীয় গম্বুজটি ফ্রেম করার জন্য মার্বেল ফোরকোর্টের প্রতিটি কোণে চারটি অভিন্ন মিনার লাগানো হয়েছিল। অটোমান পণ্ডিত গুলরু নেসিপোগ্লুর ভাষায়, চারটি উল্লম্ব-বাঁশিযুক্ত, প্রতিসম মিনারগুলি মসজিদের প্রতিটি কোণ থেকে রকেটের মতো আকাশের দিকে ছুঁড়ে ঊর্ধ্বমুখী খোঁচাকে প্রশস্ত করে। কেন্দ্র থেকে মহান গম্বুজটির সূক্ষ্মতা বৃদ্ধির সাথে, এটি অর্ধগম্বুজ, ওজনের টাওয়ার এবং এর চারপাশে ভিড় করা বাট্রেসগুলির সাথে সুরেলাভাবে মিশেছে। এটি বিশ্বাস করা হয়েছিল যে বৃত্তাকার স্থাপত্যটি ছিল মানবতার একত্বকে নিশ্চিত করা এবং জীবনের বৃত্তের সরল আদর্শকে ডাকা। মসজিদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তর থেকে যে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য প্রতিসাম্যকে আহ্বান করা হয়েছিল তা ছিল গম্বুজ এবং খালি পাথরের সমতল ও শক্তিশালী কাঠামোর মাধ্যমে আল্লাহর পূর্ণতাকে জাগিয়ে তোলা।

অভ্যন্তরীণ[সম্পাদনা]

মসজিদের অভ্যন্তরটি তার কাঠামোর মধ্যেই পরিষ্কার, অতিরিক্ত লাইন থেকে দুর্দান্ত স্বীকৃতি পেয়েছে। অটোমান সাম্রাজ্যের সম্পদ এবং শক্তি ঘোষণা করার জন্য স্মারক বাহ্যিক অংশগুলি, সমতল প্রতিসাম্য অভ্যন্তরীণগুলি মনে করিয়ে দেয় যে সুলতানদের সর্বদা একটি নম্র এবং বিশ্বস্ত হৃদয় প্রদান করা উচিত যাতে ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং যোগাযোগ করা যায়। প্রবেশ করার জন্য, অটোমান সাম্রাজ্যের শক্তি, সংকল্প, সম্পদ এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা ভুলে যেতে হয়েছিল। ছোট ছোট জানালার ভিতর দিয়ে আলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং দুর্বল আলো এবং অন্ধকারের বিনিময়কে মানবতার তুচ্ছতা হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। সেলিমিয়ে মসজিদ শুধুমাত্র অসামান্য প্রতিসম বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে জনসাধারণকে বিস্মিত করেনি, এটি সাধারণ প্রতিসাম্যপূর্ণ অভ্যন্তর দিয়েও মানুষকে বিস্মিত করেছিল কারণ এটি সমস্ত অটোমান স্থাপত্য চিন্তাভাবনাকে একটি সাধারণ বিশুদ্ধ আকারে সংক্ষিপ্ত করেছিল।

মসজিদটি 1982-1995 সালের তুর্কি 10,000 লিরা ব্যাঙ্কনোটের বিপরীতে চিত্রিত করা হয়েছিল। [১২] 2011 সালে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় এর কুল্লিয়ের সাথে মসজিদটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

গ্যালারি[সম্পাদনা]

-

Dome and Minarets

-

Interior view of the central dome

-

Selimiye Mosque interior

-

Ottoman period tombstones and a museum near the mosque.

-

Selimiye, central part from the south

-

Selimiye courtyard

-

Selimiye, mihrab area

-

Selimiye, tiles at mihrab

-

Selimiye, interior

-

exterior

আরও দেখুন[সম্পাদনা]

তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]

2a. পিটার ফ্রাঙ্কোপান, The Silk Roads, পৃষ্ঠা ২৩২… (১৪৫৪ - ১৫৭৪) সেলিমিয়ে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল

- ↑ Architecture, Jonathan Glancey, page 207, 2006

- ↑ Kiuiper, Kathleen (২০০৯)। Islamic Art, Literature, and Culture। Rosen Education Service। পৃষ্ঠা ২০৭। আইএসবিএন 978-1-61530-019-8।

- ↑ UNESCO World Heritage Centre। "Selimiye Mosque and its Social Complex"। সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ১৭, ২০২১।

- ↑ UNESCO World Heritage Centre (জুন ২৭, ২০১১)। "Six new sites inscribed on UNESCO's World Heritage List"। সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ১৭, ২০২১।

- ↑ The Bábí and Bahá'í religions 1844-1944 : some contemporary western accounts। Momen, Moojan.। G. Ronald। ১৯৮১। আইএসবিএন 0853981027। ওসিএলসি 10777195।

- ↑ Momen, Moojan (১৯৮১)। The Bábí and Bahá'í religions 1844-1944: some contemporary western accounts (ইংরেজি ভাষায়)। G. Ronald। আইএসবিএন 9780853981022। ওসিএলসি 10777195।

- ↑ Momen, Moojan (২০০৯)। "Yahyá, Mírzá (c.1831-1912)"। The Bahá'í Encyclopedia Project। National Spiritual Assembly of the Bahá'ís of the United States। সংগ্রহের তারিখ আগস্ট ১৭, ২০২১।

- ↑ "About Nizamiye Mosque"।

- ↑ "Visiting the largest mosque in the southern hemisphere"।

- ↑ Pamuk, Orhan (২০০৭)। Other Colors। Alfred A. Knoff। আইএসবিএন 978-0-307-26675-0।

- ↑ Blair, Sheila; Bloom, Jonathan M. (১৯৯৫-০১-০১)। The Art and Architecture of Islam 1250-1800 (ইংরেজি ভাষায়)। Yale University Press। আইএসবিএন 0300064659।

- ↑ Central Bank of the Republic of Turkey ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২০০৯-০৬-১৫ তারিখে. Banknote Museum: 7. Emission Group - Ten Thousand Turkish Lira - I. Series ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২০০৯-০৭-২৯ তারিখে, II. Series ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২০০৯-০৭-২৯ তারিখে, III. Series ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২০০৯-০৭-২৯ তারিখে & IV. Series ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২০০৯-০৭-২৯ তারিখে. – Retrieved on 20 April 2009.