আদিল শাহী রাজবংশ

বিজাপুর সালতানাত | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ১৪৯০–১৬৮৬ | |||||||||||||||

![আদিল শাহিস এবং তাদের প্রতিবেশীদের অঞ্চল।[১]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Deccan_sultanates_1490_-_1687_ad.png/250px-Deccan_sultanates_1490_-_1687_ad.png) আদিল শাহিস এবং তাদের প্রতিবেশীদের অঞ্চল।[১] | |||||||||||||||

| রাজধানী | বিজাপুর | ||||||||||||||

| প্রচলিত ভাষা | ফার্সি (সরকারী)[২] ডেকানি উর্দু,[৩] কন্নড় (১৫৩৫ থেকে) [৪] | ||||||||||||||

| ধর্ম | |||||||||||||||

| সরকার | রাজতন্ত্র | ||||||||||||||

| শাহ | |||||||||||||||

• ১৪৯০–১৫১০ | ইউসুফ আদিল শাহ | ||||||||||||||

• ১৫১০–১৫৩৪ | ইসমাইল আদিল শাহ | ||||||||||||||

• ১৫৩৪ | মাল্লু আদিল শাহ | ||||||||||||||

• ১৫৩৪–১৫৫৮ | প্রথম ইব্রাহিম আদিল শাহ | ||||||||||||||

• ১৫৫৮–১৫৭৯[৫] | প্রথম আলি আদিল শাহ | ||||||||||||||

• ১৫৮০–১৬২৭ | দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ | ||||||||||||||

• ১৬২৭–১৬৫৬ | মুহাম্মদ আদিল শাহ | ||||||||||||||

• ১৬৫৬–১৬৭২ | দ্বিতীয় আলি আদিল শাহ | ||||||||||||||

• ১৬৭২–১৬৮৬ | সিকান্দার আদিল শাহ | ||||||||||||||

| ঐতিহাসিক যুগ | মধ্যযুগের শেষে | ||||||||||||||

• প্রতিষ্ঠা | ১৪৯০ | ||||||||||||||

• বিলুপ্ত | ১৬৮৬ | ||||||||||||||

| |||||||||||||||

| বর্তমানে যার অংশ | ভারত | ||||||||||||||

আদিল শাহী বা আদিলশাহী ছিল শিয়া মুসলিম[৯] বংশ, পরবর্তীকালে সুন্নি ইসলাম[৬][৭][৮] গ্রহণ করেন এবং ভারতের কর্ণাটকের বিজাপুর জেলা কেন্দ্র করে ইউসুফ আদিল শাহ দক্ষিণ ভারতের ডেকান অঞ্চলের পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলে বিজাপুর সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। যা ১৪৮৯ থেকে ১৬৮৬ পর্যন্ত টিকে ছিল।[১০] বিজাপুর ১৫ ই শতাব্দীর শেষ প্রান্তের রাজনৈতিক পতনের আগে এবং ১৫১৮ সাল পর্যন্ত বাহমনী সালতানাতের (১৩৪৭–১৫১৮) একটি প্রদেশ ছিল। বিজাপুর সালতানাত সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক বিজয়ের পরে ১৬৮৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে মিশে যায়।[১১]

রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আদিল শাহকে (১৪৯০-১৫১০) বিজাপুর রাজ্য গঠনের আগে বাহমানি প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইউসুফ এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল সাধারণত আদিল খান উপাধিটি ব্যবহার করতেন। 'খান', যার অর্থ মঙ্গোলিয় ভাষায় 'প্রধান' এবং পরে ফারসি ভাষায় গৃহীত হয়েছিল, যা শাহের চেয়ে নীচু রাজকীয় পদকে নির্দেশ করে। কেবল ইউসুফের নাতি, প্রথম ইব্রাহিম আদিল শাহ (১৫৩৪-১৫৫৮) এর শাসনামলে আদিল শাহ উপাধিটি প্রচলিত হয়।

বিজাপুর সালতানাতের সীমানা এর পুরো ইতিহাস জুড়ে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল। এর উত্তর সীমানা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল, সমকালীন দক্ষিণ মহারাষ্ট্র এবং উত্তর কর্ণাটক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৫৬৫ সালে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পরে রায়তুর দোয়াবের বিজয়ের সাথে সাথে সালতানাত দক্ষিণে প্রসারিত হয়েছিল। পরবর্তী অভিযানগুলি বিশেষত মোহাম্মদ আদিল শাহের রাজত্বকালে (১৬২৭–১৬৫৭) বিজাপুরের আনুষ্ঠানিক সীমানা এবং নামমাত্র কর্তৃত্বকে দক্ষিণে ব্যাঙ্গালোর পর্যন্ত প্রসারিত করেন। বিজাপুর পশ্চিমে পর্তুগিজ রাজ্য গোয়া এবং পূর্ব দিকে কুতুব শাহী রাজবংশ দ্বারা শাসিত গোলকান্দার সালতানাত দ্বারা আবদ্ধ ছিল।

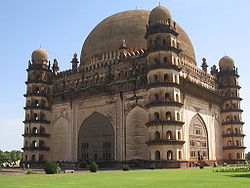

প্রাক্তন বাহামনি প্রদেশের রাজধানী বিজাপুর তার সালতানাতের অস্তিত্ব জুড়েই রাজধানী ছিল। সামান্য পূর্ববর্তী ঘটনার পরে, প্রথম ইব্রাহিম আদিল শাহ (১৫৩৪–১৫৫৮) এবং প্রথম আলী আদিল শাহ (১৫৫৮-১৫৭৯) বিজাপুর পুনর্নির্মাণ করেন, এখানে দুর্গ এবং শহরের দেয়াল, জামে মসজিদ, মূল রাজবাড়ি এবং প্রধান জল সরবরাহের অবকাঠামো নির্মান করেন। তাদের উত্তরসূরিগণ, দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ (১৫৮০-১৬২৭), মোহাম্মদ আদিল শাহ (১৬২৭–১৬৮৭) এবং দ্বিতীয় আলী আদিল শাহ (১৬৫৭–১৬২৭) আরও বিজাপুরকে প্রাসাদ, মসজিদ, মাজার এবং অন্যান্য কাঠামো দিয়ে সজ্জিত করেন, যার কয়েকটিকে ডেকান সালতানাতের এবং ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যর সেরা উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হয়।

বাহমানি সাম্রাজ্যের পতনের ফলে বিজাপুর অস্থিতিশীলতা ও সংঘাতের কবলে পড়ে। ১৫৬৫ সালে তালিকোটায় বিজয়নগর বিজয় করার জন্য ডেকান সালতানাতের সাথে মৈত্রী হওয়ার আগেই বিজয়নগর সাম্রাজ্য এবং অন্যান্য ডেকান সালতানাতের থেকে হুমকি আসতে থাকে। বিজাপুর শেষ পর্যন্ত ১৬১৯ সালে পার্শ্ববর্তী বিদার সালতানাত জয় করে। পর্তুগিজ সাম্রাজ্য দ্বিতীয় ইব্রাহিমের শাসনকালে পরাজিত হওয়া অবধি গোয়ার প্রধান আদিল শাহী বন্দরের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। এরপরে সালতানাতটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল, যদিও এটি শিবাজির বিদ্রোহের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, যার বাবা আদিল শাহের কাজে মারাঠা সেনাপতি ছিলেন । শিবাজি একটি স্বাধীন মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা ব্রিটিশরা ভারত জয় করার ঠিক আগে ভারতের অন্যতম বৃহত্তম সাম্রাজ্য মারাঠা সাম্রাজ্য হয়ে ওঠে। বিজাপুরের সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি ছিল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের ডেক্কানে বিস্তৃতি। যদিও মুগলরা আদিলশাহীকে ধ্বংস করে দিয়েছিল শিবাজির বিদ্রোহই আদিলশাহী নিয়ন্ত্রণকে দুর্বল করেছিল। ১৬৩৬ সালে বিজাপুর মুঘল কর্তৃত্বের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন চুক্তি পর্যায়ক্রমে আদিল শাহদের উপর মুঘল চাপ বাড়িয়ে দেয়। তাদের মুঘল আধিপত্যবিদদের দাবী তাদের সম্পদের আদিল শাহকে ১৬৮৬ সালে বিজাপুরের মুঘল বিজয়ের আগ পর্যন্ত ছিল।

ঐতিহাসিক পর্যালোচনা[সম্পাদনা]

রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আদিল শাহ সম্ভবত জর্জিয়ান দাস হতে পারেন [১২][১৩] যাকে ইরান থেকে মাহমুদ গাওয়ান কিনেছিলেন। তবুও, সালমা আহমেদ ফারুকী বলেছেন, ইউসুফ ছিলেন অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের ছেলে।[৯] ইতিহাসবিদ মীর রাফি উদ্দিন ইব্রাহিম-ই সিরাজি, অথবা রাফি মতে ইউসুফের পূর্ণ নাম ছিল সুলতান ইউসুফ ' আদিল শাহ সাবাহ বা সাওয়াই (আধুনিক দক্ষিণ-পশ্চিমে তেহরানের প্রাচীন শহরে সাহাবে থেকে), ইরানের সাওয়ার মাহমুদ বেগ পুত্র । রাফির আদিল শাহী রাজবংশের ইতিহাস দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের অনুরোধে রচিত হয়েছিল এবং এটি ১০১৭ হিজরিতে সমাপ্ত হয়েছিল এবং পৃষ্ঠপোষকের কাছে উপস্থাপিত হয়েছিল। ভারতীয় পণ্ডিত টি এন ডিবারেহ উল্লেখ করেন যে, যখন বাহমনী বংশের রাফি উৎস কালবৈষম্য দিয়ে ভরা।

ইউসুফের সাহসিকতা ও ব্যক্তিত্ব তাকে দ্রুত সুলতানের নজরে আনে, ফলে বিজাপুরের রাজ্যপাল হিসাবে তাঁর নিয়োগ হয়। তিনি শহরে প্রাচীর বা আরকিলা এবং ফারুক মহল নির্মাণ করেছিলেন । ইউসুফ ছিলেন সংস্কৃতিবান মানুষ। তিনি পারসিয়া, তুরস্ক এবং রোমের কবি ও কারিগরদের তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি এমন এক শাসক হিসাবে সুপরিচিত যিনি বিজাপুরে নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে বাহমনি শক্তি হ্রাসের সুযোগ নিয়ে ১৪৯৮ সালে বিজাপুরে এসেছিলেন। তিনি এটি একটি সামরিক সহায়তা দিয়ে করেছিলেন যা তাকে বিজাপুরী জেনারেল কালিদাস মধু সাধ্বানী -বুদ্ধিমান কমান্ডার এবং ভাল কূটনীতিক, যিনি ইউসুফ আদিল শাহ এবং তার পুত্র ইসমাইল আদিল শাহকে সমর্থন দিয়ে দ্রুত ক্যারিয়ার তৈরি করেছিলেন। তিনি মারাঠা যোদ্ধার বোন পুঞ্জিকে বিয়ে করেছিলেন। ১৫১০ সালে ইউসুফ মারা গেলে, তার ছেলে ইসমাইল নাবালক ছিল। পুরুষ পোশাকে পুঞ্জি সিংহাসন দখলের জন্য একটি অভ্যুত্থান থেকে সাহসের সাথে তাকে রক্ষা করেছিলেন। ইসমাইল আদিল শাহ এভাবে বিজাপুরের শাসক হন এবং তাঁর পিতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করেছিলেন।

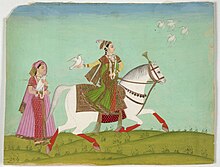

প্রথম ইব্রাহিম আদিল শাহ যিনি তাঁর পিতা ইসমাইলের স্থলাভিষিক্ত হন, শহরটি সুরক্ষিত করেন এবং পুরাতন জামিয়া মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রথম আলী আদিল শাহ যিনি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, গোলকোন্ডা, আহমেদনগর ও বিদার অন্যান্য মুসলিম রাজার সাথে তাঁর বাহিনীকে একত্র করেছিলেন এবং তারা মিলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যর পতন ঘটান। লুটপাট টাকা তিনি উচ্চাভিলাষী প্রকল্প চালু করেন। তিনি গগন মহল, ইব্রাহিম রাউজা (তাঁর নিজ সমাধি), চাঁদ বাউদি (একটি বৃহত কূপ) এবং জামে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। আলীর কোন ছেলে ছিল না, তাই তাঁর ভাগ্নে দ্বিতীয় ইব্রাহিমকে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল। প্রথম আলির রানী চাঁদ বিবি তার প্রাপ্ত বয়সের আগ পর্যন্ত তাকে সাহায্য করতেন। দ্বিতীয় ইব্রাহিম তাঁর বীরত্ব, বুদ্ধি এবং হিন্দু সংগীত এবং দর্শনের প্রতি ঝোঁকের জন্য খ্যাত ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বিজাপুর চিত্রাঙ্কন বিদ্যালয়টি এর সর্বস্তরের দিকে পৌঁছেছিল। মুহাম্মদ আদিল শাহ তাঁর পিতা দ্বিতীয় ইব্রাহিমের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি বিজাপুরের দুর্দান্ত কাঠামোর জন্য বিখ্যাত, গোল গুম্ব্জ, যা বিশ্বের সবচেয়ে বড় গম্বুজ বিশিষ্ট গ্যালারির যাতে সামান্যতম শব্দ সাতবার পুনরুত্পাদন হয়। তিনি বিশাল বন্দুক ঐতিহাসিক মালিক-ই-ময়দানও স্থাপন করেছিলেন।

দ্বিতীয় আলী আদিল শাহ একটি সমস্যাযুক্ত রাজ্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। একদিকে তাঁকে মারাঠা নেতা শিবাজির আর অন্যদিকে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল । তাঁর সমাধিস্থল বড় কামান অন্য সকলকে চেয়ে পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর কারণে তা অসম্পূর্ণ অবস্থায় থেকে যায়। শেষ আদিল শাহী সুলতান সিকান্দার আদিল শাহ চৌদ্দ ঝড়বহুল বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন। অবশেষে ১৬৮৬ সালের ১২ ই সেপ্টেম্বর, আওরঙ্গজেবের নেতৃত্বে মোঘল সেনাবাহিনী বিজাপুর শহরকে পরাস্ত করেছিল।

বিজাপুরের সুফীরা[সম্পাদনা]

বিজাপুর অঞ্চলে সুফীদের আগমন শুরু হয়েছিল কুতুবুদ্দীন আইবাকের রাজত্বকালে। এই সময়কালে ডেকান স্থানীয় হিন্দু শাসক এবং পালেগারদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। শাইখ হাজী রুমি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বিজাপুরে পৌঁছেছিলেন। যদিও তাঁর অন্যান্য কমরেড যেমন শায়খ সালাহউদ্দিন, শায়খ সাইফুল মুলক এবং সৈয়দ হাজী মক্কি যথাক্রমে পুনে, হায়দ্রা ও টিকোটায় বসতি স্থাপন করেছিলেন।

তাজকিরায়ে আউলিয়া দাক্কান অনুসারে, ১৯২১-১৯১৩ সালে আবদুল জব্বার মুলকাপুরি সংকলিত দাক্ষিণাত্যের সূফিগণের জীবনী,

| “ | সুফি সরমস্ত এই অঞ্চলের প্রথম দিকের অন্যতম সুফি ছিলেন। তিনি ১৩ শতকে এমন এক সময়ে আরব থেকে ডেকানে এসেছিলেন তখন ডেকান অবিশ্বাসীদের দেশ এখানে কোথাও ইসলাম বা সঠিক বিশ্বাসের চিহ্ন ছিল না। তাঁর সহচর, শিষ্য (ফকির), শিষ্য (মুরিদ) এবং সৈন্যরা (গাজী) সংখ্যা সাত শতাধিক ছিল। তিনি শোলাপুর জেলার সাগরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সেখানে কুমারাম (কুমার রাম) নামে এক উদ্যোগী ও মুসলিমবিরোধী রাজা সুফি সরমস্তকে বিতাড়িত করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীরাও লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে তীব্র লড়াই শুরু করেছিলেন। উভয় পক্ষের বীরদের হত্যা করা হয়েছিল। অবশেষে মেয়ের হাতে রাজাকে হত্যা করা হয়েছিল। অগণিত হিন্দু নিহত হয়েছিল এবং এই সময়ে তাঁকে সহায়তা করার জন্য দিল্লি থেকে লক্ষী খান আফগান ও নিমাত খান এসেছিলেন। হিন্দুরা পরাজিত হয়েছিল এবং মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিল। বাকী হিন্দুরা শাখা প্রশংসনীয় মর্যাদা গ্রহণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বভাবত যেহেতু তিনি মৌলিকভাবে যুদ্ধাত্মক ছিলেন না, সূফী সরমস্ত মোহাম্মদ এর ধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং হিন্দুদের অন্তরে বন্ধুত্ব করেছিলেন। তার সূক্ষ্ম গুণাবলী এবং অস্বাভাবিক ন্যায়বিচার দেখে তৎকালীন বহু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, অবশেষে তিনি ৬৮০ হিজরিতে অর্থাৎ ১২৮১ খ্রিস্ট্রাব্দে তে মারা যান।[১৪] | ” |

এই সময়ের পরে বিজাপুর এবং শহরতলিতে সুফীদের আগমন শুরু হয়েছিল। আইনুদ্দীন গহজুল ইলম দেহলভী বর্ণনা করেছেন যে ইব্রাহিম সাঙ্গনে ছিলেন বিজাপুর পার্শ্বের অন্যতম সূফী। বিজাপুরের সুফি তাদের আগমনের যেমন সময়কালের অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। বাহমনীর / অথবা আদিল শাহী রাজবংশের আগে এবং আদিল শাহী রাজবংশের সময় এবং আদিল শাহী বংশের পতনের পর সময়। এবং আরও, এটি যোদ্ধা হিসাবে সুফি, সমাজ সংস্কারক হিসাবে সুফি, সুফি পণ্ডিত, কবি ও লেখক হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে।

ইব্রাহিম জুবায়েরী তাঁর রওজাআতুল আউলিয়া বিজাপুর গ্রন্থে লিখেছেন (১৮৯৫ সালে সংকলিত) যা বর্ণনা করেছেন যে বিজাপুরে ৩০ টিরও বেশি খানকাহ রয়েছে, যেমন হাসানী সাদাত, হুসাইনী সাদাত , রাজাভি সাদাত, কাজমী সাদাত, শায়খ সিদ্দিকিস, ফারুকীস, উসমানিস, আলভিস, অ্যাবসিস এবং অন্যান্য ও আধ্যাত্মিক স্কুল যেমন কাদেরী, চিশতী, সোহরাওয়ার্দী, নকশবন্দী, শুতারি, হায়দারি প্রমুখ।

বিজাপুর: মধ্যযুগীয় ডেকানের মহানগর[সম্পাদনা]

আদিল শাহিদের নেতৃত্বে ১৬ শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং ১৭ শ শতাব্দীর প্রথম দিকে, রাজধানী বিজাপুর ভারতের বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। এটি সংস্কৃতি, বাণিজ্য , শিক্ষার জন্য একটি দুর্দান্ত কেন্দ্র ছিল এটির নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল যা বিজাপুর সংস্কৃতি নামে পরিচিত। বিজাপুরের গৌরবময় দিনগুলোতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং লোকজনের আত্তিক বন্ধন ছিল। কখনও কখনও অনেক ক্ষেত্রে এটি মুঘল ভারতের দিল্লি এবং আগ্রার দুর্দান্ত শহরগুলি ছাড়িয়ে যায়। ইউসুফ আদিল শাহের আগে আদিল শাহিদের প্রতিষ্ঠাতা বিজাপুরকে তার নতুন স্থাপন করা রাজ্যের রাজধানী হিসাবে তৈরি করতে পারতেন; শহরটি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। খলজীরা বিজাপুরকে তাদের রাজ্যপাল বানান এবং কিছুকাল পরে বাহমানি প্রধানমন্ত্রী খাজা মাহমুদ গাওয়ান বিজাপুর অঞ্চলকে একটি পৃথক প্রদেশে গঠন করেন। বিজাপুরে তাঁর সম্পত্তি ছিল ‘কালাবাগ’। তিনি আইন-উদ্দিন গঞ্জ-উল-উল্লামের একটি মাজার নির্মাণ করেছিলেন। জিয়া-উদ-দ্বীন গজনভী, হাফিজ হুসেনী এবং হামযাহ হুসেনি প্রভৃতি সমাধিসৌধের আর্কিটেকচার থেকে বোঝা যায় যে এই স্থাপনাগুলি বাহমনি আমলের অন্তর্গত।[১৫] সুতরাং বিজাপুর আদিল শাহী রাজবংশের প্রথম দিকের সুলতানদের অধীনে মোটামুটি বড় শহর ছিল। রাজধানী ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছিল, তবে, তা শিখরে পৌছে ছিল ১৫৫৮ সালে সুলতান প্রথম আলী আদিল শাহ প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা গ্রহণের পর। ১৫৬৫ সালে তালিকোটার যুদ্ধে তাঁর বিজয় এবং কৃষ্ণ-তুঙ্গভদ্র অঞ্চলগুলিতে আরও অভিযান প্রচুর সম্পদ এনেছিল। অতএব তিনি তা রাজধানী সজ্জায় ব্যয় করতে শুরু করলেন। তাঁর অধীনে প্রতিবছর নতুন কিছু বিল্ডিং, প্রাসাদ, একটি মসজিদ, একটি ঘাঁটি বা একটি মিনার জয়যুক্তভাবে তার গর্বিত মাথা উঁকি দিতো। তাঁর উত্তরাধিকারী ইব্রাহিম আদিল শাহ মুক্তোর মালা যোগ করেছিলেন,বলা যায়, বিজাপুরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য ইব্রাহিম রাউজা এবং মোহাম্মদ আদিল শাহ গোল গুমবাজ নামে একটি অমূল্য রত্ন দ্বারা এটির মুকুট বানিয়েছিলেন । এভাবে আদিল শাহী বংশ রাজধানী শহরে তাদের হৃদয় ও প্রাণকে ঢেলে দিলেন। আলী আদিল শাহ ১৫৫৮ সালে থেকে ১৬৬৫ সালের মোহাম্মদ আদিল শাহের মৃত্যু থেকে অবধি মধ্যবর্তী সময়কে আদল শাহীদের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে কারণ সর্বক্ষেত্রে রাজ্য প্রসার লাভ করেছিল।

ডেকানের পলমিরা[সম্পাদনা]

এটি সেক্যুলার প্রকৃতি এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সুলতানদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বহু বিদ্বান, কবি, চিত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, কলিগ, সংগীতজ্ঞ, সুফি সাধু এবং অন্যান্য শিল্পী পুরুষরা বিজাপুরে এসেছিলেন। তাই ১৭ তম শতাব্দী বিজাপুরকে "দাক্ষিণাত্যের পালমীরা" নামে অভিহিত করে।[৭]

জনসংখ্যা ও শহরতলি[সম্পাদনা]

দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের রাজত্বকালে বিজাপুরের জনসংখ্যা ৯৮৪,০০০-এর কাছাকাছি পৌঁছেছিল এবং এর মধ্যে মোট ১,৬০০ মসজিদ ছিল। মোহাম্মদ আদিল শাহের অধীনে জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। ইতিহাসবিদ জেডিবি গ্রিবল লিখেছেন

| “ | শাহপুর শহরতলির আশেপাশে এবং মাত্র এক মিলিয়ন মানুষ বাস করত। দুর্গ প্রাচীরের মধ্যে যখন আশ্রয় নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে সুলতানরা ফতেহপুর, আলিয়াবাদ, শাহপুর বা খুদনপুর, চাঁদপুর, ইনায়েতপুর, আমিনপুর, নবাবপুর, লতিফপুর, ফকিরপুর, রসুলপুর, আফজালপুর, পদশপুর, রামভাপুর, আগপুর (ভুলভাবে ওগাপুর নামে অভিহিত) জোহরপুর, খাদিজাহপুর, হাবিবপুর, সালাবতপুর, ইয়ারবিপুর, তাহোয়ারপুর, শারজাহপুর, ইয়াকুবপুর, নওরাসপুর, দয়ানাতপুর, সিকান্দারপুর, কাদিরপুর, বুরহানপুর, খোয়াজপুর, ইমামপুর, আইনপুর বাহামনহল, ইত্যাদি শহরতলি প্রতিষ্ঠা করেছিল,[১৬][১৭] এই শহরতলি বিজাপুরের পনেরো মাইলের পরিধি ছড়িয়ে পড়ে। চারদিক থেকে, বিজাপুর দুর্গের ফটকগুলি রাস্তার সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংযুক্ত ছিল, এবং জনগণের জন্য সুবিধামতো অবস্থানে ছিল। | ” |

বাজার ও পেথ[সম্পাদনা]

বিজাপুর রাজধানী এবং বড় ব্যবসায়িক কেন্দ্র হওয়ায় ডেকান এবং ভারত ও বিদেশের অনেক অংশ থেকে বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ী এবং ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করেছিল। আবদাল, তার ইব্রাহিম নমাহের একজন আদালত কবি লিখেছেন,

| “ | (বিজাপুরের বাজারে) বিভিন্ন দেশের ধনী ব্যবসায়ীরা প্রতিটি দিকে (তাদের ব্যয়বহুল জিনিসপত্র নিয়ে) বসেছিলেন। বিজাপুরে ব্যবসায়ীরা মসজিদ বা অন্যান্য সরকারী ভবনের সাথে সংযুক্ত সরাইতে (সরাইখানা) থাকতে পারে। তাজ বাউদি, স্যান্ডেল মসজিদ, বুখারি মসজিদ, ব্যালাড খান মসজিদ ইত্যাদিতে এই জাতীয় সরাই পাওয়া যায়। মোহাম্মদ আদিল শাহের প্রখ্যাত সম্ভ্রান্ত নবাব মুস্তাফা খান বিজাপুরের পশ্চিমে একটি বড় সরাই নির্মাণ করেন, যা এখন জেলা কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। | ” |

বিজাপুর এবং তার আশেপাশে আদিল শাহী সুলতানরা যথাক্রমে নিম্নলিখিত বাজার স্থানগুলি স্থাপন করেছিলেন। ইউসুফ আদিল শাহ: মারকোভি বাজার, থানা বাজার, নাঘথানা বাজার, দৌলত বাজার, দহন খান বাজার, মারকুর বাজার, মুরাদ খান বাজার, পালাবাজার, মুবারক বাজার এবং। শাহপেথ (পুরাতন) বাজার। ইসমাইল আদিল শাহ: কামাল খান বাজার, নাকাবাজার এবং বারে-খুদাভান্দ বাজার। ইব্রাহিম আদিল শাহ প্রথম: জাগেট বাজার, রোয়া বাজার, শের কারখানা বাজার, রঙ্গিন মসজিদ বাজার, ফতেহ জামান বাজার, করঞ্জা বাজার, সারা বাজার, এবং শিকারখান বাজার প্রথম আলী আদিল শাহ : জুম্মা মসজিদ বাজার, সিকান্দারবাজার, ফরহাদখান বাজার, দিলির খান বাজার এবং হায়দার বাজার। মোহাম্মদ আদিল শাহ: পদশাহপুর বাজার। আলী আদিল শাহ দ্বিতীয়: শাহপেথ (নতুন) বাজার। অন্যান্য: ইখলাস খান বাজার, ইউসুফ রুমি খান বাজার, শাহ আবু তুরাব বাজার, আব্দুর রাজ্জাক বাজার, লঙ্গর বাজার, মাহমুদ শাহ বাজার ইত্যাদি।[১৯] আমরা বিজাপুরের আশেপাশে পেথ নামে শহরতলির বাজারগুলি পেয়েছি। এগুলি নিম্নরূপ: হাবিবপুর পেথ, সলবতপুর বেথ, তাহওয়ারপুর পেথ, জোহরাপুর পেথ, আফজালপুর পেথ (টাকিয়াহ), শাহপুর বা খুদানপুর বা খুদাওন্দপুর পেথ, দানাতপুর পেথ, সিকান্দারপুর পেথ, কোয়াধপুর পেথ, খোয়াসপুর পেথ, ইমামপুর পেথ, কুমুতাগি পেথ ইত্যাদি।

বিদেশী উৎসে[সম্পাদনা]

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক দূত, বণিক, ভ্রমণকারী ইত্যাদি মহানুভবতা এবং জাঁকজমকের সুদিন গুলিতে বিজাপুর পরিদর্শন করেছিলেন এবং তারা বিজাপুরের অতীত গ্র্যান্ডিওসিগুলির মূল্যবান বিবরণ রেখে গিয়েছিলেন। ১০১৩ সালে মুঘল সম্রাট আকবর, কমিশনার মির্জা আসাদ বেগ, কূটনৈতিক লেনদেনের জন্য বিজাপুরে তাঁর আদালতের অন্যতম গ্র্যান্ডি। তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি আগ্রা এবং দিল্লিকে তাদের গৌরবময় দিনগুলিতে দেখেছিলেন। তিনি তার বিবরণ লিখেছিলেন, "হালাত-ই-আসাদ বেগ বা ওয়াকিয়ত-ই-আসাদ বেগ"[২০] তাঁর বিবরণ থেকে আমরা মধ্যযুগীয় যুগে ভারতের বিস্ময় শহরগুলির মধ্যে বিজাপুর যে অবস্থান দখল করেছিল সে সম্পর্কে কিছু ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হব। তিনি শহরের সম্পর্কে তার ধারণায় আদিল শাহি আদালতের জাঁকজমক এবং এর রীতিনীতি নিম্নলিখিত চমকপ্রদ শব্দে উল্লেখ করেছেন:

| “ | শাবানের ১৭ তারিখে আমি আদিল খানের (ইব্রাহিম আদিল শাহ) সাথে দেখা করার জন্য আমার সাথে থাকা পরিচারকদের নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম, এবং বিজাপুরের গগন মহল হ্রদের একটি ভবনে তাঁর সাথে পরিচয় হয়েছিল। এটি যথাযথভাবে সজ্জিত একটি খুব মনোরম জায়গা ছিল। দুই বা তিনটি বাড়িতে ঘরগুলি একটি নিখুঁত টিপ-টপ অবস্থায় ছিল, এবং সেদিন প্রার্থনার পরে আদিল খান এসেছিলেন, সমস্ত আড়ম্বর এবং পরিস্থিতি কামনা করেন, তারপরে হাতিদের একটি রেটিনু... সেই প্রাসাদ, যাকে তারা হাজ্জাহ বলে অভিহিত করেছিল (?) আমার বাসভবনের গেটের চারপাশে বাড়ি ঘর এবং পোর্টিকো সহ উঁচু ভবন ছিল; পরিস্থিতি খুব স্বাস্থ্যকর এবং বাতাসযুক্ত ছিল। এটি শহরের খোলা জায়গায় অবস্থিত। এর উত্তর পোর্টিকো অনেক াংশে একটি বাজার এর পূর্ব দিকে, ত্রিশ গজ চওড়া এবং প্রায় দুটি কোস দীর্ঘ। প্রতিটি দোকান একটি সুন্দর সবুজ গাছ ছিল, এবং পুরো বাজার অত্যন্ত পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ ছিল। এটি বিরল পণ্যে ভরা ছিল, যেমন অন্য কোনও শহরে দেখা যায় না বা শোনা যায় না। সেখানে কাপড় বিক্রেতা, জুয়েলার্স, অস্ত্রাগার, ভিন্টনার, মাছ-ওয়ালা এবং রাঁধুনিদের দোকান ছিল... জহুরির দোকানে সব ধরনের রত্ন ছিল, যা বিভিন্ন ভাবে তৈরি করা হয়েছিল। যেমন খঞ্জর, ছুরি, আয়না, নেকলেস, এবং লাসো পাখির আকারে, যেমন তোতাপাখি, ঘুঘু এবং ময়ূর ইত্যাদি সমস্ত মূল্যবান রত্ন দিয়ে সাজানো, এবং তাকগুলিতে সাজানো, একটির উপরে উঠে। এই দোকানের পাশে বিরল ভিন্ড সহ একটি বেকার থাকবে, একই পদ্ধতিতে স্থাপন করা হবে, তাকগুলির স্তরগুলিতে একইভাবে। তারপরে একটি ক্লথিয়ার, তারপর চীনের বিভিন্ন ধরনের জাহাজ, মূল্যবান স্ফটিক বোতল, ব্যয়বহুল কাপ, পছন্দ এবং বিরল সারাংশে ভরা, তাকগুলিতে সজ্জিত, যখন দোকানের সামনে ডাবল-পাতিত স্পিরিটের জার ছিল। এছাড়াও দোকানটি একটি ফলহবে, যেমন পেস্তা বাদাম, এবং স্বাদ, এবং চিনি-মিছরি এবং কাঠবাদামের মতো সমস্ত ধরনের ফল এবং মিষ্টি দিয়ে ভরা।

অন্য দিকে একটি ওয়াইন ব্যবসায়ীর দোকান হতে পারে, এবং গায়ক, নর্তকী এবং বিভিন্ন ধরনের রত্ন দিয়ে সজ্জিত সুন্দরী মহিলাদের একটি প্রতিষ্ঠান, এবং ফর্সা চেহারার চোরিস্টার, সবাই তাদের থেকে যা ইচ্ছা তা সম্পাদন করতে প্রস্তুত। সংক্ষেপে, পুরো বাজার ওয়াইন এবং সৌন্দর্য, নাচ, সুগন্ধি, রত্ন, সমস্ত ধরনের প্লেট এবং ভিন্ডদিয়ে ভরা ছিল। এক রাস্তায় এক হাজার লোকের ব্যান্ড মদ্যপান করছিল এবং নৃত্যশিল্পী, প্রেমিক এবং আনন্দ-সন্ধানীরা একত্রিত হয়েছিল; কেউ একে অপরের সাথে ঝগড়া বা বিতর্ক করেনি এবং এই অবস্থা চিরস্থায়ী ছিল। সম্ভবত বিস্তৃত বিশ্বের কোনও জায়গা ভ্রমণকারীর চোখে আরও দুর্দান্ত দৃশ্য উপস্থাপন করতে পারে না... ( সম্রাট আকবর) আমি ২৫৯০০ টাকার পান্না, পোখরাজ, নীলম এবং রত্ন দিয়ে তৈরি পাখি কিনেছি। আমি হীরা এবং ডুগডুগি ৫৫০০০ টাকায় কিনেছিলাম এবং মীর জামালউদ্দিন অনুমোদন করার পরে দাম দিতে সম্মত হয়েছিলাম। |

” |

মির্জা আসাদ বেগ ১৬০৪ সালের ২৪ জানুয়ারি বিজাপুর ত্যাগ করেন। বিজাপুরের তাঁর গ্রাফিক বিবরণ আমাদের বলে যে কীভাবে এই শহরটি সমৃদ্ধ, সমৃদ্ধ এবং সমৃদ্ধ ছিল। আরেকজন ভ্রমণকারী ম্যানটেলসলো, যিনি ১৬৩৮ সালে ডেকান এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন, লিখেছেন,

| “ | বিজাপুর সমগ্র এশিয়ার অন্যতম সেরা শহর ছিল, পাঁচটিরও বেশি লীগ (অর্থাৎ, পনের মাইল) শহরে পাঁচটি দুর্দান্ত শহরতলি ছিল যেখানে বেশিরভাগ ব্যবসায়ী বাস করতেন এবং সিয়ানপুরে (শাহপুর) ব্যয়বহুল মুক্তো নিয়ে কাজ করা বেশিরভাগ জহুরি ছিলেন। | ” |

একইভাবে, জঁ ব্যাপটিস্ট টাভার্নিয়ার, যিনি ১৬৩১ থেকে ১৬৬৭ সালে ভারত সফর করেছিলেন, তিনি একজন জহুরি ছিলেন, সম্ভবত তিনি তার কিছু রত্ন বিক্রির জন্য বিজাপুরে গিয়েছিলেন। তিনি আমাদের জন্য একটি বিবরণ রেখে গেছেন, যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন বিজাপুর একটি মহান শহর ছিল ... এর বড় শহরতলিতে অনেক স্বর্ণকার এবং জুয়েলার্স বাস করত ... রাজার প্রাসাদ (আরকিল্লাহ বা দুর্গ) বিশাল ছিল, কিন্তু খারাপ ভাবে নির্মিত হয়েছিল এবং এটিতে প্রবেশাধিকার খুব বিপজ্জনক ছিল কারণ যে খাদদিয়ে এটি ঘের ছিল তা কুমিরে ভরা ছিল,। একইভাবে ডাচ ভ্রমণকারী বালদেউস, ইংরেজ ভূগোলবিদ ওগিলবি এবং অন্যান্যরা বিজাপুরের মাহাত্ম্যের প্রশংসা করেন।

বাগান এবং জল ফোয়ারা[সম্পাদনা]

আদিল শাহী সুলতানদের বাগান, জলের প্যাভিলিয়ন এবং রিসর্ট পছন্দ করতেন; তাই তারা বিজাপুরকে এই ধরনের মজাদার জায়গাগুলির উপস্থিতিতে সুন্দর করেছিল। রফিউদ্দিন শিরাজি তার ''তাজকিরাতুল-মুল্ক'' এ লিখেছেন যে ইব্রাহিম আদিল শাহের শাসনামলে আমি ৬০ গজ লম্বা এবং ৬০ গজ চওড়া একটি বাগান, বাইরের ''হিসার'' (অর্থাৎ, আরবাহ) এবং আরও ২০ গজ দীর্ঘ এবং ২০ গজ চওড়া, ভিতরের একটির মধ্যে (অর্থাৎ, আরকিলা ওয়াল বা দুর্গ) নির্মিত হয়েছিল। আলি আদিল শাহ প্রথম এর রাজত্বকালে, ফলের অনেক গাছ যেমন গন্ধযুক্ত কমলা, খেজুর, আঙ্গুর, ডালিম, ডুমুর, আপেল। গরম এবং শীতল জলবায়ুর দেশগুলি থেকে আনা ''নার'' (কুইন্স-সদৃশ ফল), ইত্যাদি বাগানে সেট করা হয়েছিল।[২২] বিভিন্ন ঐতিহাসিক উৎস থেকে আমরা বিজাপুরের কিশওয়ার খান বাগ, আলী বাগ, দৌ-আজ-দেহ (বারো) ইমাম বাগ, আলাভি বাগ, আরকিল্লাহ বাগ, নওরোজ বাগ, ইব্রাহিম বাগ, মুরারি বাগ, নাগিনাহ বাগ ইত্যাদির মতো বাগানের উল্লেখ পাই।[২২] রাজধানীর দক্ষিণ দিকে, একজন প্রখ্যাত আদিল শাহি অভিজাত, মুবারক খান জলের প্যাভিলিয়ন এবং রিসর্ট নির্মাণ করেন। একইভাবে, বিজাপুরের পূর্বদিকে প্রায় ১২ মাইল দূরে কুমাতাগি গ্রামে সুলতানরা রাজকীয় সদস্যদের জন্য জলের প্যাভিলিয়ন এবং রিসর্ট স্থাপন করেছিলেন।

আরও দেখুন[সম্পাদনা]

তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]

- ↑ For a map of their territory see: Schwartzberg, Joseph E. (১৯৭৮)। A Historical atlas of South Asia। Chicago: University of Chicago Press। পৃষ্ঠা 147, map XIV.4 (k)। আইএসবিএন 0226742210।

- ↑ Baqir, Muhammad। "BĪJĀPŪR – Encyclopaedia Iranica"। www.iranicaonline.org (ইংরেজি ভাষায়)। Encyclopedia Iranica। সংগ্রহের তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

The official language of the court at Bījāpūr during the ʿĀdelšāhī period and until the end of Mughal rule in 1274/1858 was Persian. Indeed, Yūsof ʿĀdelšāh (895-916/1489-1510) and his son Esmāʿīl themselves wrote poetry in Persian, Esmāʿīl under the pen name Wafāʾī. The ʿĀdelšāhīs established Shiʿism in Bījāpūr and actively encouraged the immigration of Persian writers and religious figures.

- ↑ Satish Chandra, Medieval India: From Sultanat to the Mughals, Part II, (Har-Anand, 2009), 210.

- ↑ Alam, Muzaffar (১৯৯৮)। "The pursuit of Persian: Language in Mughal Politics"। Modern Asian Studies। Cambridge University Press। 32 (2): 317–349। ডিওআই:10.1017/s0026749x98002947।

- ↑ ক খ Footnote in Page 2 of Translator's preface in the book Tohfut-ul-mujahideen: An Historical Work in the Arabic Language written by Zayn al-Dīn b. ʿAbd al-ʿAzīz al- Malībārī (Translated into English by Lt. M.J. Rowlandson)

- ↑ ক খ Muhammad Qasim Firishta's Tarikh-e-Firishta.

- ↑ ক খ গ Busateenus-Salateen a Persian Manuscript of Mirza Ibrahim Zubairi.

- ↑ ক খ Mirza Ibrahim Zubairi, Rouzatul Auliya-e-Bijapur.

- ↑ ক খ Ahmed, Farooqui Salma (২০১১)। A Comprehensive History of Medieval India: From Twelfth to the Mid-Eighteenth Century (ইংরেজি ভাষায়)। Pearson Education India। পৃষ্ঠা ১৭৪। আইএসবিএন 978-81-317-3202-1।

- ↑ Sen, Sailendra (২০১৩)। A Textbook of Medieval Indian History। Primus Books। পৃষ্ঠা 119। আইএসবিএন 978-9-38060-734-4।

- ↑ The Peacock Throne by Waldemar Hansen. আইএসবিএন ৯৭৮-৮১-২০৮-০২২৫-৪. p. 468.

- ↑ Chaurasia, Radhey Shyam (২০০২)। History of Medieval India: From 1000 A.D. to 1707 A.D. (ইংরেজি ভাষায়)। Atlantic Publishers & Dist। পৃষ্ঠা ১০১। আইএসবিএন 978-81-269-0123-4।

- ↑ Subrahmanyam, Sanjay (২০১২-১০-৩০)। Courtly Encounters: Translating Courtliness and Violence in Early Modern Eurasia (ইংরেজি ভাষায়)। Harvard University Press। পৃষ্ঠা ১০১। আইএসবিএন 978-0-674-06736-3।

- ↑ Eaton, Richard Maxwell (২০১৫-০৩-০৮)। The Sufis of Bijapur, 1300-1700: Social Roles of Sufis in Medieval India (ইংরেজি ভাষায়)। Princeton: Princeton University Press। পৃষ্ঠা ২২। আইএসবিএন 978-1-4008-6815-5।

- ↑ John Cornforth, Mausoleums and Minarets, Bijapur, India-II, Country Life, March-11, 1982.

- ↑ Gribble, James Dunning Baker (১৮৯৬)। A History of the Deccan (ইংরেজি ভাষায়)। Luzac and Company।

- ↑ Bijapur Map, Astrological Museum, Bijapur.

- ↑ Nāẓim, Muḥammad (১৯৩৬)। Bijapur inscriptions (ইংরেজি ভাষায়)। Delhi: Manager of publications। ওসিএলসি 652418218।

- ↑ Busateenus-Salateen a Persian Manuscript of Mirza Ibrahim Zubairi.

- ↑ Mirza Asad Baig, Wakiyat-e-Asad Baig or Halaat-e-Asad Baig, Asad Baig’s Mission to Bijapur, 1959.

- ↑ Mirza Asad Baig, Wakiyat-e-Asad Baig or Halaat-e-Asad Baig, Asad Baig’s Mission to Bijapur, 1959.

- ↑ ক খ Rafiuddin Shirazi, Tazkiratul Mulk.

উৎস

- Devare, T. N. A short history of Persian literature; at the Bahmani, the Adilshahi, and the Qutbshahi courts. Poona: S. Devare, 1961.

আরও পড়ুন[সম্পাদনা]

- Chapter on "Persian Literature in Bijapur Sultanate" in The Rise, Growth And Decline of Indo-Persian Literature by R.M. Chopra, Iran Culture House, New Delhi, 2012.

বহিঃসংযোগ[সম্পাদনা]

- The Adil Shahi Kingdom (1510 CE to 1686 CE) by Dr. (Mrs) Jyotsna Kamat