জৈন ধর্ম: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

আফতাবুজ্জামান (আলোচনা | অবদান) →শীর্ষ: বাংলা উইকিতে অপ্রয়োজনীয়, বরং আমাদের এখানে বাংলা উচ্চারণ দেওয়া উচিত |

অসম্পাদনা সারাংশ নেই ট্যাগ: দ্ব্যর্থতা নিরসন পাতায় সংযোগ |

||

| ১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||

{{Redirect|জৈন}} |

|||

{{infobox Jainism}} |

|||

[[File:Ahimsa Jainism Gradient.jpg|thumb|upright=0.5|জৈনধর্মে হাত [[জৈনধর্মে অহিংসা|অহিংসার]], চক্র [[ধর্মচক্র|ধর্মচক্রের]] এবং হাতের নিবৃত্ত করার ভঙ্গিটি সংসার অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আত্মার অন্য দেহে গমনের প্রতীক।]] |

|||

'''জৈনধর্ম''' (প্রথাগত নাম '''জিন সাশন''' বা '''জৈন [[ধর্ম (জৈনধর্ম)|ধর্ম]]''') {{sfn|Sangave|2006|p=15}} হল একটি [[ভারতীয় ধর্ম]]। এই ধর্ম সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি অহিংসার শিক্ষা দেয়। জৈন ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন অহিংসা ও আত্ম-সংযম হল মোক্ষ এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিলাভের পন্থা। |

|||

{{জৈনধর্ম}} |

|||

'''জৈনধর্ম''' ({{IPAc-en|ˈ|dʒ|eɪ|n|ɪ|z|əm}}),<ref>{{citation|title="Jainism" (ODE)|url=http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Jainism|website=অক্সফোর্ড ডিকশনারিজ}}</ref> হল একটি প্রাচীন [[ভারতীয় ধর্ম]]। ধর্মটির আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা ও ইতিহাসের সূত্রপাত ঘটেছিল এই ধর্মের আদি প্রবর্তক হিসেবে কথিত চব্বিশ জন [[তীর্থঙ্কর|তীর্থংকরের]] এক পরম্পরার মাধ্যমে।<ref>{{citation|title=তীর্থংকর|url=https://www.jainismknowledge.com/2020/05/jain-dharm-me-tirthankar-kya-hota-hai.html|website=জৈনিজম নলেজ}}</ref> প্রথম তীর্থংকরের নাম [[ঋষভনাথ]]। বর্তমানে তিনি "আদিনাথ ভগবান" নামেও পরিচিত। জৈনরা বিশ্বাস করেন, ঋষভনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বহু লক্ষ বছর আগে। ত্রয়োবিংশ তীর্থংকর [[পার্শ্বনাথ]] খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ অব্দ এবং চতুর্বিংশ তীর্থংকর [[মহাবীর]] খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দ নাগাদ জন্মগ্রহণ করেন। জৈন ধর্মবিশ্বাসে এই ধর্ম হল এক চিরন্তন [[ধর্ম (জৈনধর্ম)|ধর্ম]] এবং তীর্থংকরগণ [[জৈন সৃষ্টিতত্ত্ব|মহাবিশ্বের]] প্রতিটি চক্রে মানবসমাজকে পথ প্রদর্শন করার জন্য আবির্ভূত হয়ে থাকেন। |

|||

জৈনদের প্রধান ধর্মীয় নীতিগুলি হল [[জৈনধর্মে অহিংসা|অহিংসা]], [[অনেকান্তবাদ]] (বহুত্ববাদ), [[অপরিগ্রহ]] (অনাসক্তি) ও [[সন্ন্যাস]] (ইন্দ্রিয় সংযম)। ধর্মপ্রাণ জৈনেরা পাঁচটি প্রধান প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন: অহিংসা, [[সত্য]], [[অস্তেয়]] (চুরি না করা), [[ব্রহ্মচর্য]] (যৌন-সংযম) ও অপরিগ্রহ। জৈন সংস্কৃতির উপর এই নীতিগুলির প্রভাব ব্যাপক। যেমন, এই নীতির ফলেই জৈনরা প্রধানত নিরামিশাষী। এই ধর্মের আদর্শবাক্য হল ''[[পরস্পরোপগ্রহো জীবনাম]]'' (আত্মার কার্য পরস্পরকে সহায়তা করা) এবং ''[[ণমোকার মন্ত্র]]'' হল জৈনদের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত ও মৌলিক প্রার্থনামন্ত্র। |

|||

"জৈন" শব্দটি এসেছে [[সংস্কৃত]] "জিন" (অর্থাৎ, জয়ী) শব্দটি থেকে। যে মানুষ আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, অহংকার, লোভ ইত্যাদি আন্তরিক আবেগগুলিকে জয় করেছেন এবং সেই জয়ের মাধ্যমে পবিত্র অনন্ত জ্ঞান ([[কেবল জ্ঞান]]) লাভ করেছেন, তাঁকেই "জিন" বলা হয়। "জিন"দের আচরিত ও প্রচারিত পথের অনুগামীদের বলে "জৈন"।{{sfn|Sangave|2006|p=15}}{{sfn|Jain|1998|p=11}}{{sfn|Sangave|2001|p=164}} |

|||

জৈনধর্ম বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মগুলির অন্যতম। এই ধর্ম দু’টি প্রধান প্রাচীন সম্প্রদায়ে বিভক্ত: [[দিগম্বর]] ও [[শ্বেতাম্বর]]। কৃচ্ছসাধনের নিয়ম, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক এবং কোন ধর্মগ্রন্থগুলি প্রামাণ্য সেই নিয়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে। তবে দুই সম্প্রদায়েই ভিক্ষু সাধু ও সাধ্বীদের (সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী) ভার শ্রাবক ও শ্রাবিকারাই (গৃহী পুরুষ ও নারী) বহন করেন। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ জৈনধর্মের অনুগামী। এঁদের অধিকাংশই [[ভারতে জৈনধর্ম|ভারতে]] বসবাস করেন। ভারতের বাইরে [[কানাডায় জৈনধর্ম|কানাডা]], [[ইউরোপে জৈনধর্ম|ইউরোপ]] ও [[মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জৈনধর্ম|মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে]] বহুসংখ্যক জৈন বাস করেন। [[জাপানে জৈনধর্ম|জাপানেও]] জৈনদের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেদেশে পাঁচ হাজারেরও বেশি জাপানি পরিবার জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। জৈনদের প্রধান উৎসবগুলির অন্যতম হল [[পর্যুষণ]], দশলক্ষণ, অষ্টনিকা, [[মহাবীর জন্ম কল্যাণক]] ও [[দীপাবলি (জৈনধর্ম)|দীপাবলি]]। |

|||

জৈনধর্ম [[শ্রমণ]] প্রথা থেকে উদ্গত ধর্মমত। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মমতগুলির অন্যতম।<ref name="flugelP">{{Citation|last=Flügel|first=Peter|title=Encyclopedia of Global Studies|year=2012|editor=Anheier, Helmut K and Juergensmeyer, Mark|chapter=Jainism|volume=3|location=Thousand Oakes|publisher=Sage|page=975}}</ref> জৈনরা তাঁদের ইতিহাসে চব্বিশজন [[তীর্থঙ্কর|তীর্থঙ্করের]] কথা উল্লেখ করেন। এঁদের শিক্ষাই জৈনধর্মের মূল ভিত্তি। প্রথম তীর্থঙ্করের নাম [[ঋষভ (জৈন তীর্থঙ্কর)|ঋষভ]] এবং সর্বশেষ তীর্থঙ্করের নাম [[মহাবীর]]।।<ref>Larson, Gerald James (1995) ''India’s Agony over religion '' SUNY Press {{আইএসবিএন|0-7914-2412-X}} . “There is some evidence that Jain traditions may be even older than the Buddhist traditions, possibly going back to the time of the Indus valley civilization, and that Vardhamana rather than being a “founder” per se was, rather, simply a primary spokesman for much older tradition. Page 27”</ref><ref>Varni, Jinendra; Ed. Prof. Sagarmal Jain, Translated Justice T.K. Tukol and Dr. K.K. Dixit (1993). ''{{IAST|Samaṇ Suttaṁ}}.'' New Delhi: Bhagwan Mahavir memorial Samiti. “The Historians have so far fully recognized the truth that Tirthankara Mahavira was not the founder of the religion. He was preceded by many tirthankaras. He merely reiterated and rejuvenated that religion. It is correct that history has not been able to trace the origin of the Jaina religion; but historical evidence now available and the result of dispassionate researches in literature have established that Jainism is undoubtably an ancient religion.” Pp. xii – xiii of introduction by Justice T.K.Tutkol and Dr. K.K. Dixit.</ref><ref>Edward Craig (1998) ''Routledge Encyclopedia of Philosophy'', Taylor & Francis {{আইএসবিএন|0-415-07310-3}} “One significant difference between Mahavira and Buddha is that Mahavira was not a founder of a new movement, but rather a reformer of the teachings of his predecessor, Parsva.” p. 33</ref><ref>Joel Diederik Beversluis (2000) In: ''Sourcebook of the World's Religions: An Interfaith Guide to Religion and Spirituality'', New World Library : Novato, CA {{আইএসবিএন|1-57731-121-3}} Originating on the Indian sub-continent, Jainism is one of the oldest religion of its homeland and indeed the world, having pre-historic origins before 3000 BC and the propagation of Indo-Aryan culture…. p. 81</ref><ref>Jainism by Mrs. N.R. Guseva p.44</ref> |

|||

==ধর্মবিশ্বাস ও দর্শন== |

|||

ভারতে জৈন ধর্মবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় ১০,২০০,০০০।<ref>[http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx Indian Census]</ref> এছাড়া [[উত্তর আমেরিকা]], [[পশ্চিম ইউরোপ]], [[দূরপ্রাচ্য]], [[অস্ট্রেলিয়া]] ও বিশ্বের অন্যত্রও অভিবাসী জৈনদের দেখা মেলে।<ref>Estimates for the population of Jains differ from just over four million to twelve million due to difficulties of Jain identity, with Jains in some areas counted as a Hindu sect. Many Jains do not return Jainism as their religion on census forms for various reasons such as certain Jain castes considering themselves both Hindu and Jain. Following a major advertising campaign urging Jains to register as such, the 1981 Census of India returned 3.19 million Jains. This was estimated at the time to be at least half the true number. There are an estimated 25,000 Jains in Europe (mostly in England), 21,000 in Africa, 20,000 plus in North America and 5,000 in the rest of Asia.</ref> ভারতের অপরাপর ধর্মমত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জৈনদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বৃত্তিদানের একটি প্রাচীন প্রথা জৈনদের মধ্যে আজও বিদ্যমান; এবং ভারতে এই সম্প্রদায়ের সাক্ষরতার হার অত্যন্ত উচ্চ।<ref>[http://pib.nic.in/release/rel_print_page1.asp?relid=3724 Press Information Bureau, Government of India]</ref><ref>[http://www.censusindia.net Census of India 2001]</ref> শুধু তাই নয়, জৈন গ্রন্থাগারগুলি দেশের প্রাচীনতম গ্রন্থাগারও বটে।<ref>The Jain Knowledge Warehouses: Traditional Libraries in India, John E. Cort, Journal of the American Oriental Society, Vol. 115, No. 1 (January - March, 1995), pp. 77–87</ref> |

|||

{{Main|জৈন দর্শন}} |

|||

জৈনধর্ম হল একটি [[ঈশ্বর-নিরপেক্ষতাবাদ|ঈশ্বর-নিরপেক্ষতাবাদী]] ধর্ম। এই ধর্মের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মহাবিশ্ব [[বস্তু দ্বৈতবাদ|বস্তু দ্বৈতবাদের]] নীতিকে লঙ্ঘন না করেই বিবর্তিত হচ্ছে{{sfn|ইয়ানডেল|১৯৯৯|p=২৪৩}} এবং [[মনঃশারীরিক সমান্তরালতা|সমান্তরালতা]] ও [[মিথষ্ক্রিয়াবাদ (মনের দর্শন)|মিথষ্ক্রিয়তাবাদের]] মূলসূত্রের মধ্যবর্তী ভূমিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাহিত হচ্ছে।{{sfn|সিনহা|১৯৪৪|p=২০}} |

|||

===দ্রব্য (বস্তু) === |

|||

==মতবাদ== |

|||

{{Main|দ্রব্য (জৈনধর্ম)}} |

|||

{{Jainism}} |

|||

[[সংস্কৃত ভাষা|সংস্কৃত ভাষায়]] "দ্রব্য" শব্দটির অর্থ সারবস্তু বা সত্ত্বা।{{sfn|গ্রিমস|১৯৯৬|pp=১১৮–১১৯}} [[জৈন দর্শন]] অনুযায়ী, মহাবিশ্ব ছয়টি চিরন্তন দ্রব্য দ্বারা গঠিত: চেতন সত্ত্বা বা আত্মা ("[[জীব (জৈনধর্ম)|জীব]]"), অচেতন বস্তু বা পদার্থ ("[[পুদ্গল]]"), গতির মূলসূত্র ("[[ধর্ম (জৈনধর্ম)|ধর্ম]]"), বিরামের মূলসূত্র ("[[অধর্ম]]"), মহাশূন্য ("[[আকাশ (জৈনধর্ম)|আকাশ]]") ও সময় ("[[কাল (সময়)|কাল]]")।{{sfn|নেমিচন্দ্র|বলবীর|২০১০|p=ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠা}}{{sfn|গ্রিমস|১৯৯৬|pp=১১৮–১১৯}} শেষোক্ত পাঁচটি দ্রব্যকে একত্রে "অজীব" (জড় পদার্থ) নামে অভিহিত করা হয়।{{sfn|গ্রিমস|১৯৯৬|pp=১১৮–১১৯}} জৈন দার্শনিকগণ একটি দ্রব্যকে একটি দেহ বা সত্ত্বার থেকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করেন এবং দ্রব্যকে এক সাধারণ অবিনশ্বর উপাদান বলে ঘোষণা করে দেহ বা সত্ত্বাকে এক বা একাধিক দ্রব্য দ্বারা নির্মিত তথা নশ্বর যৌগ বলে উল্লেখ করেন।{{sfn|চম্পৎ রাই জৈন|১৯১৭|p=১৫}} |

|||

===অহিংসা=== |

|||

{{মূল নিবন্ধ|জৈনধর্মে অহিংসা}} |

|||

[[File:Ahimsa.svg|thumb|upright|হাতের তালুতে চক্রের চিহ্ন। এটি অহিংসার প্রতীক। মধ্যে ‘অহিংসা’ কথাটি লেখা আছে। চক্রটি [[ধর্মচক্র|ধর্মচক্রের]] প্রতীক। সত্য ও অহিংসার পথে নিরন্তর যাত্রার মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর চক্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কথাটি এই প্রতীকের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।]] |

|||

[[জৈনধর্মে অহিংসা|অহিংসা]] জৈনধর্মের প্রধান ও সর্বাধিক পরিচিত বৈশিষ্ট্য।<ref>{{harvnb|Dundas|2002|p=160}}</ref> কোনোরকম আবেগের তাড়নায় কোনো জীবিত প্রাণীকে হত্যা করাকেই জৈনধর্মে ‘হিংসা’ বলা হয়। এই ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকাই জৈনধর্মে ‘অহিংসা’ নামে পরিচিত।{{sfn|Jain|2012|p=34}} প্রতিদিনের কাজকর্মে অহিংসার আদর্শটিকে প্রাধান্য দেওয়া জৈনধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।<ref>{{harvnb|Sethia|2004|p=2}}</ref><ref>{{harvnb|Dundas|2002|pp=176–177}}</ref> প্রত্যেক মানুষ নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ ও কোনোরকম আদানপ্রদানের সময় অহিংসার চর্চা করবে এবং কাজ, বাক্য বা চিন্তার মাধ্যমে অন্যকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকবে – এই হল জৈনদের অহিংসা আদর্শের মূল কথা।<ref>{{harvnb|Shah|1987|p=20}}</ref> |

|||

===তত্ত্ব (সত্য)=== |

|||

মানুষ ছাড়াও সমস্ত জীবিত প্রাণীর প্রতিই জৈনরা অহিংসা ব্রত পালন করেন। এই আদর্শ যেহেতু বাস্তবক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে প্রয়োগ করা অসম্ভব, সেহেতু জৈনরা একটি ক্রমোচ্চ শ্রেণীশৃঙ্খলা মেনে চলেন। এই শ্রেণীশৃঙ্খলায় মানুষের পরে পশুপক্ষী, তারপর কীটপতঙ্গ ও তারপর গাছপালার স্থান রয়েছে। এই কারণেই জৈন ধর্মানুশীলনে নিরামিষ আহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ জৈন দুগ্ধজাত নিরামিষ খাবার খেয়ে থাকেন। দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের সময় যদি পশুদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে সাধারণ নিরামিষ আহারই গ্রহণ করার নিয়ম। মানুষ ও পশুপাখির পর কীটপতঙ্গরা জৈন ধর্মানুশীলনের রক্ষাকবচ পাওয়ার উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে কীটপতঙ্গদের ক্ষতি করা জৈন ধর্মানুশীলনে নিষিদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ, কীটপতঙ্গ মারার বদলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। জৈনধর্মে ঐচ্ছিকভাবে ক্ষতি করা ও নির্দয় হওয়াকে হিংসার চেয়েও গুরুতর অপরাধ মনে করা হয়। |

|||

{{Main|তত্ত্ব (জৈনধর্ম)}} |

|||

জৈন দর্শনে "তত্ত্ব" বলতে সত্যকে বোঝায়। এটিই মুক্তিলাভের প্রধান অবলম্বন। দিগম্বর জৈনদের মতে তত্ত্বের সংখ্যা সাত: চেতন ("জীব"), অচেতন ("অজীব"); আত্মার কর্ম-সংক্রান্ত অভ্যন্তরমুখী প্রবাহ ("[[আস্রব]]"); আত্মার কর্ম-সংক্রান্ত কণাগুলির বন্ধন ("[[বন্ধ (জৈনধর্ম)|বন্ধ]]");{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=১৮৮–১৯০}}{{sfn|জৈনি|১৯৮০|pp=২১৯–২২৮}} কর্ম-সংক্রান্ত কণাগুলির গতিরোধ ("[[সম্বর]]"); অতীতের কর্ম-সংক্রান্ত কণাগুলির নির্মূলীকরণ ("[[নির্জরা]]") এবং মুক্তি ("[[মোক্ষ]]")। শ্বেতাম্বর জৈনরা এগুলির সঙ্গে আরও দু’টি তত্ত্বকে যোগ করেন। এগুলি হল: সৎকর্ম ("পুণ্য") ও অসৎকর্ম ("পাপ")।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=১৭৭–১৮৭}}{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|p=১৫১}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৯৬–৯৮}} জৈন দর্শনে "তত্ত্বসমূহে বিশ্বাস"-কেই প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি মনে করা হয়।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|p=১৫১}} সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে জৈনধর্মের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হল মোক্ষে উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু অধিকাংশ জৈন গৃহীর কাছে এই লক্ষ্যটি হল সৎকর্মের মাধ্যমে উৎকৃষ্টতর পুনর্জন্ম লাভ এবং মোক্ষের পথে এক ধাপ অগ্রসর হওয়া।{{sfn|বেইলি|২০১২|p=১০৮}}{{sfn|লং|২০১৩|pp=১৮, ৯৮–১০০}} |

|||

===আত্মা ও কর্ম=== |

|||

মানুষ, পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের পর জৈনরা গাছপালার প্রতি অহিংসা ব্রত পালন করেন। যতটা না করলেই নয়, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি তাঁরা গাছপালার করেন না। যদিও তাঁরা মনে করেন, খাদ্যের প্রয়োজনে গাছপালার ক্ষতি করতেই হয়। তবে মানুষের টিকে থাকার ক্ষেত্রে এটা অপরিহার্য বলে তাঁরা এতটুকু হিংসা অনুমোদন করেন। কট্টরপন্থী জৈনরা এবং জৈন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা মূল-জাতীয় সবজি (যেমন আলু, পিঁয়াজ, রসুন) খান না। কারণ, কোনো গাছকে উপড়ে আনতে গেলে গাছের ছোটো ছোটো অঙ্গগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।<ref>{{harvnb|Sangave|1980|p=260}}</ref> |

|||

{{Main|জৈনধর্মে কর্ম}} |

|||

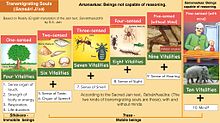

[[File:Jiva.jpg|thumb|জৈনধর্মে "সংসারী জীব"গণের (দেহান্তরগামী আত্না) শ্রেণিবিভাগ]] |

|||

জৈনরা বিশ্বাস করেন, "প্রাচুর্যপূর্ণ ও চির-পরিবর্তনশীল আত্মা"-র অস্তিত্ব একটি স্বতঃপ্রমাণিত সত্য এবং স্বতঃসিদ্ধ বলেই এই ধারণাটির প্রমাণের কোনও প্রয়োজন নেই।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|p=১০৩}} জৈন মতে, অসংখ্য আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে; কিন্তু প্রতি আত্মারই তিনটি করে [[গুণ (ভারতীয় দর্শন)|গুণ]]: "চৈতন্য" (চেতনা; সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণ এটি), "সুখ" (পরম সুখ) ও "বীর্য" (স্পন্দনশীল শক্তি)।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১০৪–১০৬}} তাঁরা আরও মনে করেন যে, এই বীর্যই কর্ম-সংক্রান্ত কণাগুলিকে আত্মার কাছে টেনে আনে এবং বন্ধন সৃষ্টি করে; আবার এই বীর্যই আত্মার উৎকর্ষ-সাধন করে অথবা আত্মাকে দোষযুক্ত করে।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১০৪–১০৬}} জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে, আত্মা "পার্থিব শরীরের দ্বারা আবৃত" হয়ে অস্তিত্বমান থাকে এবং আত্মাও সম্পূর্ণভাবে শরীরকে পরিপূর্ণ করে রাখে।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=১৯৪}} অন্যান্য সকল ভারতীয় ধর্মের মতোই জৈনধর্মেও কর্মকে বিধানের বিশ্বজনীন কারণ ও কার্য মনে করা হয়। যদিও এই ধর্মে কর্মকে একটিকে পার্থিব বস্তু (সূক্ষ্ম পদার্থ) হিসেবেও দেখা হয়, যা আত্মাকে বদ্ধ করতে পারে, আত্মার সঙ্গে আবদ্ধ অবস্থায় জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে পারে এবং লোকসমূহে জীবগণের দুঃখ ও সুখকে প্রভাবিত করতে পারে।{{sfn|লং|২০১৩|pp=৯২–৯৫}} কর্মকে অস্পষ্ট এবং আত্মার সহজাত প্রকৃতি ও সংগ্রামের বস্তু মনে করা হয়। সেই সঙ্গে এটিকে পরবর্তী জন্মের একটি আধ্যাত্মিক অনুদ্ভূত শক্তিও জ্ঞান করা হয়।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৯৯–১০৩}} |

|||

===সংসার=== |

|||

জীবনের ধরন ও ও অদৃশ্য জীবন সহ জীবনের আকৃতি সম্পর্কে জৈনদের ধারণা অত্যন্ত বিস্তারিত। জৈন ধর্মমতে, হিংসার পিছনে উদ্দেশ্য ও আবেগগুলি কাজের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, যদি কেউ অযত্নের বশে কোনো জীবিত প্রাণীকে হত্যা করে এবং পরে তার জন্য অনুতাপ করে তবে, কর্মবন্ধন কমে আসে। অন্যদিকে ক্রোধ, প্রতিশোধ ইত্যাদি আবেগের বশে হত্যা করা গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। ‘ভাব’ অর্থাৎ আবেগগুলি কর্মবন্ধনের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। কোনো সৈন্য আত্মরক্ষার জন্য কাউকে হত্যা করছে এবং কেউ ঘৃণা বা প্রতিশোধের বশে কাউকে হত্যা করছে – এই দুই হিংসার ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। |

|||

{{main|সংসার (জৈনধর্ম)|প্রাণবাদ (জৈনধর্ম)}} |

|||

সংসারের নির্মাণ-কাঠামো সম্পর্কে ধারণা বিষয়ে জৈনধর্ম ও অন্যান্য ভারতীয় ধর্মগুলির মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। জৈনধর্মে আত্মা ("জীব") হিন্দুধর্মের ন্যায় সত্য হিসেবে স্বীকৃত হলেও বৌদ্ধধর্মের অনুরূপ বিবেচিত হয়নি। পুনর্জন্মের চক্রটিরও জৈনধর্মে একটি সুস্পষ্ট সূত্রপাত ও সমাপ্তি রয়েছে।{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|p=২২৬}} জৈন থিওজফি অনুযায়ী, প্রত্যেক আত্মা চুরাশি লক্ষ জন্মাবস্থা পার হয় এই সংসারে আসে,{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|p=২২৮}}{{sfn|জৈনি|২০০০|pp=১৩০–১৩১}} যাতে তারা পাঁচ ধরনের শরীরের মধ্যে দিয়ে যায়: স্থলচর শরীর, জলচর শরীর, অগ্নিময় শরীর, বায়ুচর শরীর ও উদ্ভিজ্জ শরীর, যা আবার বৃষ্টিপাত থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস পর্যন্ত ক্রমাগত সকল মানব ও অ-মানবীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়।{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|pp=২২৩–২২৫}} জৈনধর্মে জীবনের কোনও রূপকেই আঘাত করা পাপ, তাতে নেতিবাচক কর্মের প্রভাব পড়ে বলে মনে করা হয়।{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|pp=২২৪–২২৫}}{{sfn|শেঠিয়া|২০০৪|pp=৩০–৩১}} জৈনধর্ম মতে আত্মার সূচনা হয় এক আদ্যকালীন অবস্থায় এবং কর্মানুসারে হয় তা উচ্চতর অবস্থায় বিবর্তিত হয় অথবা নিম্নতর অবস্থায় ফিরে যায়।{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|pp=২২৭–২২৮}} জৈনধর্ম আরও বলে যে, "অভব্য" (অক্ষম) আত্মারা কখনই [[মোক্ষ]] লাভ করতে পারে না।{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|p=২২৬}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১০৪–১০৫}} এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কোনও ইচ্ছাকৃত ও জঘন্য অশুভ কর্মের পরে আত্মা "অভব্য" অবস্থায় প্রবেশ করে।{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|p=২২৫}} হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের কোনও কোনও শাখার অদ্বৈত মতবাদের বিরুদ্ধে গিয়ে জৈনধর্ম বলে আত্মা ভালো বা মন্দ দুইই হতে পারে।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১০৪–১০৫}} জৈনধর্ম মতে, একজন "সিদ্ধ" (মোক্ষপ্রাপ্ত আত্মা) সংসারের উর্ধ্বে চলে যান এবং তিনিই সর্বোচ্চ লোকে ("সিদ্ধশীল") সর্বজ্ঞ হয়ে চিরকাল সেখানেই বাস করেন।{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|pp=২২২–২২৩}} |

|||

===বিশ্বতত্ত্ব=== |

|||

জৈনধর্মে আত্মরক্ষার জন্য হিংসা বা যুদ্ধ মেনে নেওয়া হয়। তবে শান্তিপূর্ণ সমাধানসূত্র না পাওয়া গেলে তবেই এগুলি প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়।<ref name="Dundas2002a">{{harvnb|Dundas|2002|pp=162–163}}</ref> |

|||

{{Main|জৈন বিশ্বতত্ত্ব}} |

|||

{{Multiple image |

|||

| image1 = Jain universe.JPG |

|||

| caption1 = জৈন বিশ্বতত্ত্বে পুনর্জন্মলোক{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৯০–৯২}} |

|||

| width1 = 165 |

|||

| image2 = Jain Cosmic Time Cycle.jpg |

|||

| caption2 = জৈন বিশ্বতত্ত্বে সময়ের বিভাজন |

|||

| width2 = 159 |

|||

}} |

|||

জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ্ড অনেক চিরন্তন "লোক" (অস্তিত্বের জগৎ) দ্বারা গঠিত। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে কাল ও ব্রহ্মাণ্ডকে চিরন্তন মনে করা হয়, কিন্তু জৈনধর্মে ব্রহ্মাণ্ডকে মনে করা হয় ক্ষণস্থায়ী।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=২৪১}}{{sfn|লং|২০১৩|pp=৮৩–৮৫}} ব্রহ্মাণ্ড, দেহ, বস্তু ও কালকে আত্মা অর্থাৎ জীবের থেকে পৃথক জ্ঞান করা হয়। জৈন দর্শনে এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবন, জীবনযাপন, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে।{{sfn|লং|২০১৩|pp=৮৩–৮৫}} জৈন ব্রহ্মাণ্ডের তিনটি লোক বিদ্যমান: উর্ধ্বলোক, মধ্যলোক ও অধোলোক।{{sfn|নাথুভাই শাহ|১৯৯৮|p=২৫}} জৈনধর্মে বলা হয় যে, কালের আদি নেই এবং তা চিরন্তন;{{sfn|ডনিগার|১৯৯৯|p=৫৫১}} "কালচক্র" অর্থাৎ কালের মহাজাগতিক চক্রটি অনিবার পাক খাচ্ছে। ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের এই অংশে দুই "অর"-এর (অপরিমেয় কাল) মধ্যে ছয়টি পর্যায় রয়েছে এবং প্রথম অরে ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদিত হয় এবং পরবর্তী অরে ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হয়।{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১১|p=৪৬}} এইভাবেই এটি বিশ্বের কালচক্রকে দুই চক্রার্ধে বিভক্ত করে: "উৎসর্পিণী" (আরোহণকারী, ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি ও আনন্দের সময়) ও "[[অবসর্পিণী]]" (অবরোহণকারী, ক্রমবর্ধমান দুঃখ ও পাপাচারের সময়)।{{sfn|ডনিগার|১৯৯৯|p=৫৫১}}{{sfn|উপিন্দর সিং|২০১৬|p=৩১৩}}{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২৭১–২৭২}} এখানে বলা হয়েছে যে বর্তমানে বিশ্ব অবসর্পিণীর পঞ্চম অরে অবস্থিত, যা দুঃখ ও ধর্মীয় অধঃপতনে পরিপূর্ণ এবং যেখানে জীবিত সত্ত্বাদের উচ্চতা হ্রাস পায়। জৈনধর্ম মতে ষষ্ঠ অরের পর ব্রহ্মাণ্ড এক নতুন চক্রে পুনঃজাগরিত হবে।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=১৩}}{{sfn|চম্পৎ রাই জৈন|১৯২৯বি|p=১২৪}}{{sfn|দালাল|২০১০এ|p=২৭}} |

|||

=== ঈশ্বর === |

|||

[[মহাত্মা গান্ধী]] ছিলেন [[অহিংসা]] আদর্শের অন্যতম বিশিষ্ট প্রচারক ও পালনকর্তা। |

|||

[[File:Jain 24-Tirthankaras.jpg|thumb|upright|চব্বিশ জন তীর্থংকরের জৈন অনুচিত্র, [[জয়পুর]], আনুমানিক ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ]] |

|||

{{Main|জৈনধর্মে ঈশ্বর}} |

|||

জৈনধর্ম [[ঈশ্বর-নিরপেক্ষতাবাদ|ঈশ্বর-নিরপেক্ষতাবাদী]] ধর্ম।{{sfn|জিমার|১৯৫৩|p=১৮২}} জৈন বিশ্বাসে [[জৈনধর্ম ও অ-সৃষ্টিবাদ|ব্রহ্মাণ্ড অসৃষ্ট]] ও চিরবিরাজমান;{{sfn|ফন গ্লাসপেনাপ|১৯২৫|p=২৪১}} এই কারণেই তা স্বাধীন এবং তার কোনও স্রষ্টা, শাসক, বিচারক বা ধ্বংসকর্তা নেই।{{sfn|লং|২০১৩|pp=৮৩–৮৫}}{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২৪১–২৪২}} এই-জাতীয় মত [[হিন্দুধর্ম]] ও [[আব্রাহামীয় ধর্মসমূহ|আব্রাহামীয় ধর্মগুলির]] বিপরীত হলেও [[বৌদ্ধধর্ম|বৌদ্ধধর্মের]] অনুরূপ।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২৪১–২৪৩}} অবশ্য জৈনরা দেবতা ও নারকীয় সত্ত্বাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তাঁরা মনে করেন যে, এই দেবতা ও নারকীয় সত্ত্বারাও পার্থিব সত্ত্বাদের মতো জন্মগ্রহণ করেন, মারা যান এবং পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২৪৭–২৪৯, ২৬২–২৬৩}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=২০–২১, ৩৪–৩৫, ৭৪, ৯১, ৯৫–৯৬, ১০৩}} জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে, কোনও দেবতার শরীরে সানন্দে বাস করার সৌভাগ্য কোনও আত্মা লাভ করতে পারেন তাঁর ইতিবাচক কর্মের জন্য{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২৬২–২৬৩}} এবং তাঁরা ঐহিক বিষয়ে অধিকতর অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী হন এবং মানবজগতে কী ঘটতে চলেছে তা পূর্বেই বুঝতে পারেন।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২৬২–২৬৩}} অবশ্য তাঁদের অতীতের কর্ম-সঞ্জাত গুণাবলি ব্যয়িত হলে এই আত্মারা কীভাবে আবার মানুষ, পশুপাখি বা অন্য সত্ত্বা রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তার ব্যাখ্যাও জৈনদের ধর্মগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২৬২–২৬৩}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৯১, ৯৫–৯৬}} জৈনধর্মে স-শরীরী উৎকৃষ্টতম আত্মাকে বলা হয় '[[অরিহন্ত (জৈনধর্ম)|অরিহন্ত]]'' (বিজয়ী) ও শরীর-বিহীন উৎকৃষ্টতম আত্মাকে বলা হয় ''[[সিদ্ধ]]'' (মুক্ত আত্মা)।{{Sfn|জৈনি|১৯৮০|pp=২২২–২২৩}}{{sfn|র্যানকিন|মার্ডিয়া|২০১৩|p=৪০}}{{sfn|জিমার|১৯৫৩|p=১৮২}} |

|||

===জ্ঞানতত্ত্ব=== |

|||

===অনেকান্তবাদ=== |

|||

{{Main|জৈন জ্ঞানতত্ত্ব}} |

|||

{{মূল নিবন্ধ|অনেকান্তবাদ}} |

|||

জৈন দর্শনে তিনটি "[[প্রমাণ (ভারতীয় দর্শন)|প্রমাণ]]" (জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য উপায়) স্বীকৃত। জৈন দর্শন মতে, জ্ঞানের ভিত্তি "প্রত্যক্ষ" (ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি), "অনুমান" ও "শব্দ" (শাস্ত্রবাক্য অর্থাৎ প্রামাণিক সাক্ষ্য)।{{sfn|গ্রিমস|১৯৯৬|p=২৩৮}}{{sfn|সোনি|২০০০|pp=৩৬৭–৩৭৭}} "তত্ত্বার্থসূত্র", "পর্বাচরণসার", "নান্দী" ও "অনুযোগদ্বারিণী" প্রভৃতি গ্রন্থে এই ধারণাগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৭৫–৭৬, ১৩১, ২২৯–২৩০}}{{sfn|সোনি|২০০০|pp=৩৬৭–৩৭৭}} কোনও কোনও জৈন ধর্মগ্রন্থে "উপমান"-কে (আংশিক সাদৃশ্য বর্ণনা) একটি চতুর্থ নির্ভরযোগ্য উপায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে, ঠিক যেভাবে অন্যান্য ভারতীয় ধর্মে [[প্রমাণ (ভারতীয় দর্শন)|জ্ঞানতত্ত্ব-সংক্রান্ত মতগুলি]] পাওয়া যায় সেইভাবেই।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=২২৯–২৩০}} জৈনধর্মে বলা হয় "জ্ঞান" পাঁচ প্রকারের –"[[কেবলজ্ঞান]]" (সর্বজ্ঞতা), "শ্রুতজ্ঞান" (শাস্ত্রজ্ঞান), "মতিজ্ঞান" (ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান), "অবধিজ্ঞান" (অন্তর্দৃষ্টি-সংক্রান্ত জ্ঞান) ও "মনঃপ্রয়ায়জ্ঞান" (টেলিপ্যাথি)।{{sfn|এস. এ. জৈন|১৯৯২|p=১৬}} জৈন ধর্মগ্রন্থ "তত্ত্বার্থসূত্র" অনুযায়ী, প্রথম দু’টি অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অবশিষ্ট তিনটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান।{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১১|p=৬}} |

|||

জৈনধর্মের দ্বিতীয় প্রধান আদর্শ হল ‘[[অনেকান্তবাদ]]’। জৈনদের কাছে, ‘অনেকান্তবাদ’ হল মুক্তমনস্ক হওয়া। এর মধ্যে সকল মতাদর্শ গ্রহণ ও বিভিন্ন বিশ্বাসের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা এর অঙ্গ। জৈনধর্ম এই ধর্মের অনুরাগীদের বিপরীত ও বিরুদ্ধ মতবাদগুলিকে বিবেচনা করার শিক্ষা দেয়। জৈনদের অনেকান্তবাদ ধারণাটি মহাত্মা গান্ধীর ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও অহিংসার আদর্শকে অনুপ্রাণিত করেছিল।<ref name = "hay">{{harvnb|Sethia|2004|pp=166–167}}</ref> |

|||

===মোক্ষ=== |

|||

অনেকান্তবাদ [[বহুত্ববাদ (দর্শন)|বহুত্ববাদকে]] (একাধিক মতবাদের সহাবস্থান) বিশেষ গুরুত্ব দেয়। সেই সঙ্গে মনে করে সত্য ও বাস্তবতাকে বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উচিত। কারণ একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তা সম্পূর্ণ বিচার করা যায় না।<ref name="Dundas2002">{{harvnb|Sethia|2004|pp=123–136}}</ref><ref name="kollerjurno">{{harvnb|Sethia|2004|pages=400–407}}</ref> |

|||

{{Main|মোক্ষ (জৈনধর্ম)|রত্নত্রয়|গুণস্থান}} |

|||

[[File:MahaveeJi.jpg|thumb|একটি [[জৈন মন্দির|জৈন মন্দিরের]] তিনটি [[শিখর]] (চূড়া) রত্নত্রয়ের প্রতীক]] |

|||

জৈনধর্ম অনুযায়ী, আত্মার পরিশুদ্ধিকরণ এবং মোক্ষ লাভ করা সম্ভব তিন রত্নের পথ অবলম্বন করে:{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১১|p=৬}}{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=৬–৭}}{{sfn|ফোর|২০১৫|pp=৯–১০, ৩৭}} "সম্যক দর্শন" (সঠিক দৃষ্টিকোণ; অর্থাৎ জীব বা আত্মার সত্যে বিশ্বাস ও গ্রহণ);{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৪১–১৪৭}} "সম্যক জ্ঞান" (সঠিক জ্ঞান, অর্থাৎ তত্ত্বসমূহের সংশয়হীন জ্ঞান);{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৪৮, ২০০}} ও "সম্যক চরিত্র" (সঠিক আচরণ, অর্থাৎ পঞ্চপ্রতিজ্ঞার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ আচরণ)।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৪৮, ২০০}} জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে [[মোক্ষ|মোক্ষের]] সহায়ক সন্ন্যাসপ্রথার উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য একটি চতুর্থ রত্ন হিসেবে প্রায়শই "সম্যক তপ" (সঠিক তপস্যা) যোগ করে থাকে।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|p=৭}} এই চার রত্নকে বলা হয় "মোক্ষমার্গ" (মোক্ষের পথ)।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=৬–৭}} |

|||

==প্রধান নীতিসমূহ== |

|||

এই তত্ত্বটিকে জৈনরা [[অন্ধের হস্তীদর্শন]] উপাখ্যানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। এই গল্পে এক এক জন অন্ধ এক হাতির এক একটি অঙ্গ স্পর্শ করেছিল। কেউ শুঁড়, কেউ পা, কেউ কান বা কেউ অন্য কিছু ধরেছিল। প্রত্যকে হাতির যে অঙ্গটি ধরেছিল, হাতি সেই রকম পশু বলে দাবি করে। হাতিটিকে সম্পূর্ণভাবে স্পর্শ না করতে পেরে তাদের জ্ঞানও সম্পূর্ণ হয় না।<ref name="hughes">{{harvnb|Sethia|2004|p=115}}</ref> অনেকান্তবাদের ধারণাটি পরে প্রসারিত হয় এবং স্যাদবাদ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়। |

|||

===অহিংসা=== |

|||

{{anchor|অহিংসা}}{{Main|জৈনধর্মে অহিংসা}} |

|||

[[File:Ahinsa Parmo Dharm 1.jpg|thumb|[[জৈনধর্মে অহিংসা|অহিংসার]] প্রতীকী খোদাইচিত্র]] |

|||

জৈনধর্মে [[জৈনধর্মে অহিংসা|অহিংসা]] একটি মৌলিক মতবাদ।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=১৬০}} জৈন মতে, ব্যক্তিকে সকল সহিংস ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে হবে এবং অহিংসার প্রতি এমন এক অঙ্গীকার না করলে সকল ধর্মাচরণই বৃথা যাবে।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=১৬০}} জৈন ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী, হিংসা যতই সঠিক বা আত্মরক্ষামূলক হোক না কেন, ব্যক্তির উচিত কোনও সত্ত্বাকে হত্যা বা কোনও সত্ত্বার কোনও প্রকার ক্ষতি না করা। অহিংসা এই ধর্মে এমনই এক ধর্মীয় কর্তব্য।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=১৬০}}{{sfn|মারখাম|লোর|২০০৯|p=৭১}} "[[আচারাঙ্গসূত্র]]" ও "[[তত্ত্বার্থসূত্র]]" প্রভৃতি জৈন ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে যে ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, স্থাণু বা সচল সকল প্রকার জীবিত সত্ত্বার হত্যা থেকে বিরত থাকতে হবে।{{sfn|প্রাইস|২০১০|p=৯০}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৬০–১৬২}} জৈন ধর্মতত্ত্ব এই শিক্ষা দেয় যে, কেউই অপর কোনও জীবিত সত্ত্বাকে হত্যা করবে না, অপরকে হত্যার নিমিত্তও হতে দেবে না, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও হত্যায় সম্মতিও প্রদান করবে না।{{sfn|প্রাইস|২০১০|p=৯০}}{{sfn|মারখাম|লোর|২০০৯|p=৭১}} অধিকন্তু জৈনধর্ম শুধুমাত্র কর্মের মাধ্যমেই নয়, বরং বাক্য ও চিন্তার মধ্য দিয়েও সকল জীবের প্রতি অহিংসা নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী।{{sfn|প্রাইস|২০১০|p=৯০}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৬০–১৬২}} এই ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, কাউকে ঘৃণা করা বা কারও প্রতি সহিংস আচরণের পরিবর্তে "সকল জীবিত সত্ত্বার উচিত পরস্পরকে সাহায্য করা।"।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৬০–১৬২}}{{efn|সকল জৈন উপসম্প্রদায় অবশ্য এই বিষয়ে একমত নয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রায় আড়াই লক্ষ অনুগামীর তেরাপন্থি জৈন পরম্পরা মনে করে দয়ার্দ্র চিত্তে দানের ন্যায় সৎকর্ম এবং পাপের মতো দুষ্কর্ম উভয়েই ব্যক্তির আত্মাকে জাগতিক নৈতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই পরম্পরায় মনে করায় মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোনও কর্মই "চরম অহিংসতা"-র এক অপলাপে পৌঁছে দেয়। এই পন্থায় তাই সাধু ও সাধ্বীদের যে কোনও সত্ত্বাকে আঘাত করা থেকে প্রতিহত থেকে ও তাদের সাহায্য করে মোক্ষ অনুসন্ধান করতে বলে।{{sfn|ফ্লুগেল|২০০২|pp=১২৬৬–১২৬৭}}}} জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তির আত্মায় হিংসার এক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং হিংসা আত্মাকে ধ্বংসও করে দেয়, বিশেষত যখন হিংসা ইচ্ছাকৃতভাবে, ঘৃণা বা অযত্নের কারণে জন্ম নেয় অথবা যখন একজন পরোক্ষভাবে কোনও মানুষ বা মানবেতর জীবিত সত্ত্বাকে হত্যার কারণ হয় বা তাকে হত্যায় সম্মতি দেয়।{{sfn|Dundas|2002|pp=160–162}} |

|||

অহিংসার মতবাদটি হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মেও আছে, কিন্তু এটির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল জৈনধর্মে।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=১৬০}}{{sfn|সুন্দররাজন|মুখোপাধ্যায়|১৯৯৭|pp=৩৯২–৪১৭}}{{sfn|ইজাওয়া|২০০৮|pp=৭৮–৮১}}{{sfn|শেঠিয়া|২০০৪|p=২}}{{sfn|উইন্টারনিৎজ|১৯৯৩|p=৪০৯}} কোনও কোনও জৈন পণ্ডিতের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সর্বোচ্চ ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে অহিংসার ধর্মতাত্ত্বিক এই ভিত্তিটি অন্য জীবের প্রতি দান বা দয়াপ্রদর্শনের গুণ থেকে বা সকল জীবকে উদ্ধার করার একটি কর্তব্যবোধ থেকে উৎসারিত হয়নি, বরং এটি হয়েছে একটি অবিরাম আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ফল হিসেবে। এর ফলে আত্মা শুদ্ধ হয় এবং তা থেকে ব্যক্তির নিজস্ব আধ্যাত্মিক বিকাশ সুসম্পন্ন হয়, যা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির মোক্ষলাভের পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং তাকে পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্ত করে।{{sfn|Dundas|2002|pp=88–89, 257–258}} জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, কোনও সত্ত্বাকে আঘাত করলে [[জৈনধর্মে কর্ম|অসৎকর্মের]] উদ্ভব ঘটে, যা ব্যক্তির পুনর্জন্মের কারণ হয় এবং ভবিষতে তার ভালো থাকাকে বিঘ্নিত করে দুঃখেরও উৎপত্তি ঘটায়।{{sfn|টেলর|২০০৮|pp=৮৯২–৮৯৪}}{{sfn|গ্র্যানফ|১৯৯২}} |

|||

===অপরিগ্রহ=== |

|||

{{মূল নিবন্ধ|অপরিগ্রহ}} |

|||

[[অপরিগ্রহ]] হল জৈনধর্মের তৃতীয় প্রধান আদর্শ। ‘অপরিগ্রহ’ বলতে নির্লোভ হওয়া, অপরের দ্রব্য না নেওয়া ও জাগতিক কামনাবাসনা থেকে দূরে থাকাকে বোঝায়। জৈনরা যতটুকু প্রয়োজনীয়, তার চেয়ে বেশি নেওয়ার পক্ষপাতী নন। দ্রব্যের মালিকানা স্বীকৃত। তবে দ্রব্যের প্রতি আসক্তিশূন্যতা শিক্ষা দেওয়া হয়। জৈন ধর্মাবলম্বীরা অপ্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ ও যা আছে তার প্রতি আসক্তিশূন্য হবে – এই হল জৈনধর্মের শিক্ষা। জৈনধর্ম মনে করে তা না করলে দ্রব্যের প্রতি অধিক আসক্তির বশে ব্যক্তি নিজের ও অপরের ক্ষতিসাধন করতে পারেন। |

|||

===পঞ্চ মহাব্রত=== |

|||

{{আরও দেখুন|যম (হিন্দু দর্শন)#পঞ্চ যম}} |

|||

ব্রতের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং তার মাধ্যমে ব্যক্তিগত চৈতন্যের বিকাশের দ্বারা আধ্যাত্মিক জাগরণের উপর জৈনধর্ম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।<ref name="Buswell2004">{{harvnb|Glasenapp|1999|pp=228–231}}</ref> কট্টরপন্থী অনুগামী ও সাধারণ অনুগামীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ব্রতের বিধান এই ধর্মে দেওয়া হয়।<ref name="Buswell2004"/> এই ধর্মের অনুগামীরা পাঁচটি প্রধান ব্রত পালন করেন: |

|||

#[[জৈনধর্মে অহিংসা|অহিংসা]]: প্রথম ব্রতটি হল জৈন ধর্মাবলম্বী কোনো জীবিত প্রাণীর ক্ষতি করবে না। এর মধ্যে অন্যান্য প্রাণীর প্রতি কার্য, বাক্য বা চিন্তার মাধ্যমে ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্ষতিসাধনের শ্রেণীবিভাগ করা আছে। |

|||

#[[সত্য]]: এই ব্রতটি হল সর্বদা সত্য কথা বলার ব্রত। অহিংসাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই অন্যান্য আদর্শের সঙ্গে অহিংসার আদর্শের কোনো বিরোধ বাধলে, এই ব্রতের সাহায্য নেওয়া হয়। যেখানে সত্য বচন হিংসার কারণ হয়, সেখানে মৌন অবলম্বন করা হয়।<ref name="Buswell2004" /> |

|||

#[[অস্তেয়]]: ‘অস্তেয়’ শব্দের অর্থ চুরি না করা। যা ইচ্ছাক্রমে দেওয়া হয়নি, জৈনরা তা গ্রহণ করেন না।<ref name="Buswell2004"/> অন্যের থেকে ধনসম্পত্তি নিয়ে নেওয়া বা দুর্বলকে দুর্বলতর করাকে জৈনরা চুরি করা বলেন। তাই যা কিছু কেনা হয় বা যে পরিষেবা নেওয়া হয়, তার জন্য যথাযথ মূল্য দেওয়াই জৈনধর্মের নিয়ম। |

|||

#[[ব্রহ্মচর্য]]: গৃহস্থদের কাছে ব্রহ্মচর্য হল পবিত্রতা এবং সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের কাছে যৌনতা থেকে দূরে থাকা। যৌন ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে থেকে আত্মসংযমকেই ‘ব্রহ্মচর্য’ বলা হয়।<ref>{{সাময়িকী উদ্ধৃতি |লেখক=Mahajan PT, Pimple P, Palsetia D, Dave N, De Sousa A |শিরোনাম=Indian religious concepts on sexuality and marriage |সাময়িকী=Indian J Psychiatry |খণ্ড=55 |সংখ্যা নং=Suppl 2 |পাতাসমূহ=S256–62 | তারিখ=January 2013 |pmid=23858264 |pmc=3705692 |ডিওআই=10.4103/0019-5545.105547 |ইউআরএল=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705692/|শেষাংশ২=Pimple |শেষাংশ৩=Palsetia |শেষাংশ৪=Dave |শেষাংশ৫=De Sousa }}</ref> |

|||

#[[অপরিগ্রহ]]: অপরিগ্রহ হল অনাসক্তি। এর মাধ্যমে জাগতিক বন্ধন থেকে দূরে থাকা এবং দ্রব্য, স্থান বা ব্যক্তির প্রতি অনাসক্তিকে বোঝায়।<ref name="Buswell2004"/> জৈন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা সম্পত্তি ও সামাজিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন। |

|||

পরবর্তীকালীন মধ্যযুগীয় জৈন পণ্ডিতেরা বহিঃশত্রুর ভীতিপ্রদর্শন বা হিংসার সম্মুখীন হয়ে অহিংসার নীতিটি পুনঃসমীক্ষা করে দেখেন। উদাহরণস্বরূপ, সাধ্বীদের রক্ষা করার জন্য সাধুদের সহিংস আচরণের তাঁরা যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছিলেন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৬২–১৬৩}}{{sfn|লোরেনজেন|১৯৭৮|pp=৬১–৭৫}} [[পল ডুন্ডাস|পল ডুন্ডাসের]] মতে, জৈন পণ্ডিত [[জিনদত্তসুরি]] মুসলমানদের দ্বারা মন্দির ধ্বংস ও জৈন নিপীড়নের সময়ই লিখেছিলেন যে, "ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগকারী এমন কোনও ব্যক্তিকে যদি যুদ্ধ করতে বা হত্যা করতে বাধ্য করা হয়, তবে তিনি আধ্যাত্মিক গুণাবলির কিছুই হারাবেন না, বরং মুক্তিলাভ করবেন"।{{sfn|Dundas|2002|p=163}}<ref>মূল উদ্ধৃতি: "anybody engaged in a religious activity who was forced to fight and kill somebody would not lose any spiritual merit but instead attain deliverance"</ref> যদিও জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যুদ্ধ ও হত্যা ক্ষমা করার উদাহরণ অপেক্ষাকৃত হারে দুর্লভ।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৬২–১৬৩}}{{efn|বৌদ্ধ ও হিন্দুসাহিত্যের মতো জৈনসাহিত্যেও খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে হিংসা ও অহিংসার দিকগুলি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে।{{sfn|ওলসন|২০১৪|pp=১–৭}}}} |

|||

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের পাঁচটি মহাব্রত পালন করতে হয়। অন্যদিকে গৃহস্থ জৈনদের এই পঞ্চ মহাব্রত এগুলির ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে যথাসম্ভব পালনের পরামর্শ দেওয়া হয়।<ref name="Buswell2004" /> |

|||

===অনেকান্তবাদ (বহুমুখী সত্য)=== |

|||

এছাড়াও জৈনধর্মে মনের চারটি আবেগকে চিহ্নিত করা হয়: ক্রোধ, অহং, অসদাচরণ ও লোভ। জৈন ধর্মমতে, ক্ষমার মাধ্যমে ক্রোধকে, বিনয়ের মাধ্যমে অহংকারকে, সত্যাচরণের মাধ্যমে অসদাচরণকে এবং সন্তুষ্টির মাধ্যমে লোভকে জয় করার কথা বলা হয়েছে। |

|||

{{Main|অনেকান্তবাদ}} |

|||

[[File:Medieval Jain temple Anekantavada doctrine artwork.jpg|thumb|[[অন্ধ ব্যক্তিগণ ও এক হস্তী|অন্ধ ব্যক্তিগণ ও এক হস্তীর]] চিত্রের মাধ্যমে জৈন মন্দিরে অনেকান্তবাদ ধারণাটির ব্যাখ্যা।]] |

|||

জৈনধর্মের দ্বিতীয় প্রধান নীতিটি হল "অনেকান্তবাদ"।।{{sfn|চরিত্রপ্রজ্ঞ|২০০৪|pp=৭৫–৭৯}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=২২৯–২৩১}} শব্দটি এসেছে "অনেকান্ত" অর্থাৎ "বহুমুখী" এবং "বাদ" অর্থাৎ "মতবাদ শব্দ দু’টির মিলনে।{{sfn|চরিত্রপ্রজ্ঞ|২০০৪|pp=৭৫–৭৯}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=২২৯–২৩১}} এই মতবাদ অনুযায়ী, সত্য ও বাস্তবতা জটিল এবং সবসময়ই তার বহু-অংশবিশিষ্ট দিক থাকে। এই মতবাদে আরও বলা হয়েছে যে, বাস্তবতার অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, কিন্তু তা ভাষা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না। অনেকান্তবাদ বলে, মানুষের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়াসটি আসলে "নয়" অর্থাৎ "সত্যের আংশিক প্রকাশ"।{{sfn|চরিত্রপ্রজ্ঞ|২০০৪|pp=৭৫–৭৯}} বলা হয় যে, মানুষ সত্যের অভিজ্ঞতার আস্বাদ পেতে পারে, কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে না। অনেকান্তবাদ মতে, অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার প্রয়াসগুলি হল "স্যাৎ" বা "কিয়দংশে" বৈধ, কিন্তু তা "সম্ভবত, শুধুমাত্র একটি দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্পূর্ণ" রয়েই যায়।<ref name=iepmahav>[http://www.iep.utm.edu/jain/ জৈন ফিলোজফি] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150221042158/http://www.iep.utm.edu/jain/ |date=21 February 2015 }}, আইইপি, মার্ক ওয়েন ওয়েব, টেক্সাস টেক বিশ্ববিদ্যালয়</ref> অনেকান্তবাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এক অর্থে আধ্যাত্মিক সত্যগুলির অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না।{{sfn|চরিত্রপ্রজ্ঞ|২০০৪|pp=৭৫–৭৯}} এই মতে, "একান্ত"-এ (একমুখিতা) বিশ্বাস এক মহাভ্রান্তি; কারণ সেখানে কিছু কিছু আপেক্ষিক সত্যকে পরম সত্য জ্ঞান করা হয়।{{sfn|সোয়ার্ৎজ|২০১৮}} এই মতবাদটি প্রাচীন। "সামান্নফল সুত্ত"-এর মতো বৌদ্ধ গ্রন্থেও এই মতবাদ পাওয়া যায়। জৈন আগমগুলিতে বলা হয়েছে, সকল প্রকার অধিবিদ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে মহাবীরের উত্তরটি ছিল এক "সীমিত স্তরে হ্যাঁ" ("স্যাৎ")।{{sfn|মতিলাল|১৯৯০|pp=৩০১–৩০৫}}{{sfn|বালসারোউইকজ|২০১৫|pp=২০৫–২১৮}} এই গ্রন্থগুলি অনেকান্তবাদকে [[গৌতম বুদ্ধ|বুদ্ধের]] শিক্ষা থেকে একটি প্রধান পার্থক্য হিসেবে চিহ্নিত করে। বুদ্ধ মধ্যপন্থা শিক্ষা দিয়েছিলেন; অধিবিদ্যামূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে তিনি "হ্যাঁ, এটাই" বা "না, এটা নয়" এই জাতীয় চরম উত্তর দিতেন। অপরপক্ষে মহাবীর তাঁর অনুগামীদের পরম বাস্তবতাকে বুঝতে "সম্ভবত" কথাটি যুক্ত করে "হ্যাঁ, এটা" ও "না, এটা নয়" দুইই গ্রহণের শিক্ষা দিয়েছিলেন।{{sfn|মতিলাল|১৯৯৮|pp=১২৮–১৩৫}} জৈনধর্মে এক দ্বৈতবাদী অনেকান্তবাদের নির্মাণ-কাঠামোর মধ্যে স্থায়ী সত্ত্বাকে "[[জীব (জৈনধর্ম)|জীব]]" (আত্মা) ও "[[অজীব]]" (বস্তু) হিসেবে ধারণা করা হয়।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৯০–৯৯, ১০৪–১০৫, ২২৯–২৩৩}} |

|||

পল ডুন্ডাসের মতে, সমসাময়িক কালে অনেকান্তবাদ ধারণাটিকে কোনও কোনও জৈন "বিশ্বজনীন ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রচার", "বহুত্ব"-এর এক শিক্ষা এবং "অন্যান্য [নৈতিক, ধর্মীয়] মতবাদের প্রতি সহৃদয় আচরণ" হিসেবে দেখেন। ডুন্ডাস বলেছেন যে, এটি ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলি ও মহাবীরের উপদেশাবলির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=২৩২–২৩৪}} তাঁর মতে, মহাবীরের শিক্ষায় "বহুমুখিতা, বহুমুখী দৃষ্টিকোণ" হল [[পরম (দর্শন)|পরম সত্য]] ও মানব অস্তিত্ব বিষয়ক।{{sfn|শেঠিয়া|২০০৪|pp=৮৬–৯১}} তিনি দাবি করেন যে, খাদ্যের জন্য প্রাণীহত্যা, অবিশ্বাসী বা অন্য কোনও জীবিত সত্ত্বার বিরুদ্ধে হিংসাকে অনেকান্তবাদ মতে "সম্ভবত ঠিক" বলা হয়নি।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=২৩২–২৩৪}} উদাহরণস্বরূপ, জৈন সাধু ও সাধ্বীদের পঞ্চ মহাব্রত প্রসঙ্গে কঠোর নিয়ম রয়েছে এবং সেগুলির সম্পর্কেও কোনও "সম্ভবত" কথাটি খাটে না।{{sfn|লং|২০০৯|pp=৯৮–১০৬}} ডুন্ডাস আরও বলেছেন যে, একইভাবে প্রাচীনকাল থেকেই জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের সঙ্গে সহাবস্থান করে আসছে; এই সকল ধর্মের জ্ঞানতত্ত্ব ও ধর্মবিশ্বাসের কিছু কিছু ক্ষেত্রে জৈনধর্মের সঙ্গে এগুলির মতভেদ আছে; ঠিক যেমন ওই দুই ধর্মও জৈনধর্মের সকল মতকে গ্রহণ করে না।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=২৩৩}} |

|||

==ঈশ্বর== |

|||

{{মূল নিবন্ধ|জৈনধর্মে ঈশ্বর}} |

|||

[[File:Photo of lord adinath bhagwan at kundalpur.JPG|thumb|প্রথম [[তীর্থঙ্কর]] [[ঋষভ (জৈন তীর্থঙ্কর)|ঋষভের]] মূর্তি। ইনি জৈন কালচক্রের অবসরপনি যুগে বর্তমান ছিলেন বলে জৈনদের ধারণা।]] |

|||

জৈনধর্ম কোনো সৃষ্টিকর্তা বা ধ্বংসকর্তা ঈশ্বরের ধারণা গ্রহণ করে না। এই ধর্মমতে জগৎ নিত্য। জৈনধর্ম মনে করে, প্রত্যেক আত্মার মধ্যেই [[মোক্ষ]]লাভ ও [[ঈশ্বর]] হওয়ার উপযুক্ত উপাদান রয়েছে। এই ধর্মমতে পূর্ণাত্মা দেহধারীদের বলা হয় ‘[[অরিহন্ত (জৈনধর্ম)|অরিহন্ত]]’ (বিজয়ী) এবং দেহহীন পূর্ণাত্মাদের বলা হয় [[সিদ্ধ]] (মুক্তাত্মা)। যে সকল অরিহন্ত অন্যদের মোক্ষলাভে সাহায্য করেন তাঁদের বলা হয় ‘[[তীর্থঙ্কর]]’। জৈনধর্মে [[উত্তর-অস্তিবাদ|উত্তর-অস্তিবাদী]] ধর্মমত মনে করা হয়।{{sfn|Zimmer|1952|p=182}} কারণ, এই ধর্ম মোক্ষলাভের জন্য কোনো সর্বোচ্চ সত্তার উপর নির্ভর করার কথা বলে না। তীর্থঙ্করেরা হলেন সহায় ও শিক্ষক, যিনি মোক্ষলাভের পথে সাহায্য করেন মাত্র। কিন্তু মোক্ষলাভের জন্য সংগ্রাম মোক্ষলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিকেই করতে হয়। |

|||

===অপরিগ্রহ (অনাসক্তি)=== |

|||

*''অরিহন্ত'' (''জিন''): একজন মানুষ যিনি সব ধ্রনের আন্তরিক আবেগকে জয় করেছেন এবং [[কেবল জ্ঞান]] লাভ করেছেন। এঁদের ‘কেবলী’ও (সর্বজ্ঞ সত্ত্বা) বলা হয়। দুই ধরনের অরিহন্ত হন:{{sfn|Sangave|2006|p = 16}} |

|||

{{anchor|অপরিগ্রহ}}{{Main|অপরিগ্রহ}} |

|||

#''সামান্য'' (সাধারণ বিজয়ী) – যে কেবলীরা শুধুমাত্র নিজের মোক্ষের কথাই ভাবেন। |

|||

জৈনধর্মের তৃতীয় প্রধান নীতিটি হল "অপরিগ্রহ", অর্থাৎ কোনও জাগতিক বস্তুর প্রতি অনাসক্তি।{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|p=১১২}} জৈনধর্মে সাধু ও সাধ্বীদের ক্ষেত্রে কোনও সম্পত্তি, সম্পর্ক ও আবেগের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্তির প্রয়োজন হয়।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১১৭, ১৫২}} দিগম্বর সম্প্রদায়ে সাধু-সাধ্বীরা পরিযায়ী এবং শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে তাঁরা এক স্থানে বাস করেন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১১৭, ১৫২}} জৈন গৃহস্থদের ক্ষেত্রে সৎভাবে উপার্জিত স্বল্প সম্পত্তি রক্ষণেরই উপদেশ দেওয়া হয় এবং অতিরিক্ত সম্পত্তি দান করে দিতে বলা হয়।{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|p=১১২}} নাথুভাই শাহের মতে, অপরিগ্রহ নীতিটি পার্থিব ও মানসিক উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পার্থিব সম্পদ বলতে বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তিকে বোঝায়। মানসিক সম্পত্তি বলতে বোঝায় আবেগ, পছন্দ ও পছন্দ এবং কোনও ধরনের আসক্তিকে। কথিত হয় যে, সম্পদের প্রতি অপরীক্ষিত আসক্তি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতি করে।{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|pp=১১২–১১৩}} |

|||

#''[[তীর্থঙ্কর]]'' – ‘তীর্থঙ্কর’ শব্দের অর্থ যিনি পার করেন বা মোক্ষ শিক্ষার এক গুরু।{{sfn|Balcerowicz|2009|p = 16}} তাঁর জৈন ধর্মমত প্রচার ও পুনরুজ্জীবিত করেন। এঁরাই আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ। তাঁরা ‘চতুর্বিধ সংঘ’ (শ্রমণ বা সন্ন্যাসী, শ্রমণী বা সন্ন্যাসিনী, শ্রাবক বা পুরুষ অনুগামী ও শ্রাবৈকা বা নারী অনুগামী) পুনর্গঠন করেন।{{sfn|Balcerowicz|2009|p = 17}}<ref>{{harvnb|Shah|1998a|pp=2–3}}</ref> জৈনরা বিশ্বাস করেন [[জৈন বিশ্বতত্ত্ব|জৈন কালচক্রের]] প্রত্যেক অর্ধে ২৪ জন করে তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। সর্বশেষ তীর্থঙ্করের নাম [[মহাবীর]]। তাঁর পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর [[পার্শ্বনাথ]] ও মহাবীর – এই দুই তীর্থঙ্করের অস্তিত্বই ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত।<ref>{{harvnb|Shah|1998a|pp=21–28}}</ref> {{sfn|Zimmer|1952|p = 182-183}} |

|||

===জৈন নীতিবিদ্যা ও পঞ্চ-মহাব্রত=== |

|||

*''সিদ্ধ'': সিদ্ধ ও অরিহন্তরা [[মোক্ষ (জৈনধর্ম)|মোক্ষ]] অর্জন করে অনন্ত আনন্দ, অনন্ত অন্তর্দৃষ্টি, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি সহকারে [[সিদ্ধশীল|সিদ্ধশীলে]] বসবাস করেন। |

|||

{{Main|জৈনধর্মের নীতিবিদ্যা}} |

|||

{{see also|যম (দর্শন)#পঞ্চ যম}} |

|||

[[File:Nishidhi stone with 14th century Old Kannada inscription from Tavanandi forest.JPG|thumb|upright|[[ডোড্ডাহুন্ডি নিশিধি শিলালিপি]], সল্লেখনা প্রতিজ্ঞার চিত্র সহ, চতুর্দশ শতাব্দী, [[কর্ণাটক]]]] |

|||

জৈনধর্ম পাঁচটি নৈতিক কর্তব্য শিক্ষা দেয়, যেগুলিকে এই ধর্মে বলা হয় পঞ্চপ্রতিজ্ঞা। গৃহস্থ জৈনরা এগুলিকে বলেন "অনুব্রত" এবং জৈন সাধু-সাধ্বীরা এগুলিকে বলেন "মহাব্রত"।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২২৮–২৩১}} উভয়ের ক্ষেত্রেই এই ধর্মের নৈতিক অনুশাসনের প্রস্তাব করে যে, জৈনরা এক [[গুরু]], দেব (জিন), মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং সেই ব্যক্তিকে পাঁচ অপরাধ হতে মুক্ত হতে হবে: ধর্ম সম্পর্কে সংশয়, জৈনধর্মের সত্য সম্পর্কে অস্পষ্টতা, জৈন শিক্ষা সম্পর্কে আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাহীনতা, সহধর্মী জৈনদের স্বীকৃতি প্রদান করা থেকে বিরত থাকা এবং তাঁদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের প্রশংসা না করা।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=২২৮}} এই কারণে জৈনরা পাঁচটি ব্রত বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন: |

|||

# "[[অহিংসা]]", ("ইচ্ছাকৃতভাবে হিংসা থেকে বিরত থাকা" বা "কাউকে আঘাত না করা"):{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=২২৮}} জৈনরা প্রথমেই যে প্রধান ব্রত বা প্রতিজ্ঞাটি পালন করেন সেটি হল অপর কোনও মানুষ এবং সেই সঙ্গে সকল জীবিত সত্ত্বার (নির্দিষ্টভাবে পশুপাখিদের) ক্ষতি না করা।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=২২৮}} এটিই জৈনধর্মের সর্বোচ্চ নৈতিক কর্তব্য। এটি যে শুধু ব্যক্তির কার্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল, তা-ই নয়, বরং বাক্য ও চিন্তাভাবনার মধ্যেও অহিংসতাকে স্থান দেওয়ার কথা উপদেশ দিত।<ref name=pkshah5v>{{citation |last=শাহ |first=প্রবীণ কে. |title=ফাইভ গ্রেট ভওজ (মহা-ব্রতজ) অফ জৈনিজম |url=http://www.fas.harvard.edu/~pluralsm/affiliates/jainism/jainedu/5greatvows.htm |publisher=হার্বার্ড ইউনিভার্সিটি লিটারেচার সেন্টার |date=2011 |access-date=7 May 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141231033127/http://www.fas.harvard.edu/~pluralsm/affiliates/jainism/jainedu/5greatvows.htm |archive-date=31 December 2014 |url-status=live |df=dmy-all }}</ref>{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১২|p=৩৩}} |

|||

# "[[সত্য]]" ("সত্যবাদিতা"): এই ব্রতটি হল সর্বদা সত্য কথা বলার। মিথ্যা না বলা বা যা অসত্য তা না বলার এবং সেই সঙ্গে অন্যকেও মিথ্যা বলতে উৎসাহিত না করা বা অন্যের অসত্য বচনকে অনুমোদন না করা।<ref name=pkshah5v/>{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২২৮–২৩১}} |

|||

# "[[অস্তেয়]]" ("চুরি না করা"): জৈন গৃহস্থের স্বেচ্ছাপূর্বক প্রদত্ত কোনও জিনিস গ্রহণ করা কর্তব্য নয়।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=২২৮}}{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১২|p=৬৮}} এছাড়াও কোনও জিনিস প্রদত্ত হলেও জৈন সাধু-সাধ্বীদের তা গ্রহণের আগে অনুমতি গ্রহণ করতে হয়।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=২৩১}} |

|||

# "[[ব্রহ্মচর্য]]" (ইন্দ্রিয়-সংযম"): জৈন সাধু-সাধ্বীদের পক্ষে যৌনতা ও ইন্দ্রিয়-বিলাসিতা নিষিদ্ধ। গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মচর্য ব্রতের অর্থ দাম্পত্যসঙ্গীর প্রতি সৎ ও বিশ্বস্ত থাকা।<ref name=pkshah5v/>{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২২৮–২৩১}} |

|||

# "[[অপরিগ্রহ]]" ("অনাসক্তি"): এই ব্রতটি পার্থিব ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পত্তির প্রতি অনাসক্তির এবং চাহিদা ও লোভ এড়িয়ে চলার উপদেশ দেয়।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=২২৮–২৩১}} জৈন সাধু ও সাধ্বীরা সম্পত্তি ও সামাজিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, কিছুই নিজেদের সম্পদ হিসেবে সঞ্চয় করে রাখেন না এবং কারও প্রতি আসক্ত থাকেন না।{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|p=১১২}}{{sfn|লং|২০০৯|p=১০৯}} |

|||

জৈনধর্ম সাতটি সম্পূরক ব্রত পালনেরও উপদেশ দেয়। এর মধ্যে তিনটিকে বলা হয় "গুণব্রত" ও চারটিকে বলা হয় "শিক্ষাব্রত"।{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১২|p=৮৭–৮৮}}{{sfn|টুকোল|১৯৭৬|p=৫}} জৈন সাধু ও সাধ্বীরা অতীতকালে জীবনের শেষপর্বে "[[সল্লেখনা]]" (বা "সান্থারা") নামে এক "ধর্মীয় মৃত্যুবরণ"-এর ব্রত পালন করতেন। কিন্তু বর্তমানে এই ব্রতপালনের ঘটনা দুর্লভ।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৭৯–১৮০}} এই ব্রতে সাধু-সাধ্বীরা স্বেচ্ছায় ধীরে ধীরে খাদ্যগ্রহণ ও জলপান কমিয়ে দিয়ে অনাসক্তির সঙ্গে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে নিতেন।{{sfn|জৈনি|২০০০|p=১৬}}{{sfn|টুকোল|১৯৭৬|p=৭}} মনে করা হয় যে, এই ব্রত পালনের মাধ্যমে নেতিবাচক কর্মের প্রভাব কমে যায় এবং তা আত্মার পুনর্জন্মে প্রভাব বিস্তার করে।{{sfn|উইলিয়ামস|১৯৯১|pp=১৬৬–১৬৭}} |

|||

== ধর্মানুশীলন == |

|||

===সন্ন্যাসবাদ=== |

|||

{{মূল নিবন্ধ|সন্ন্যাস (জৈনধর্ম)}} |

|||

[[File:Jain meditation.jpg|thumb|ধ্যানরতা জৈন সন্ন্যাসিনী]] |

|||

জৈনধর্মে সন্ন্যাস প্রথাকে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং সম্মান করা হয়। জৈন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা অত্যন্ত কঠোর ও পবিত্র জীবন যাপন করেন। তাঁরা জৈনধর্মের পঞ্চ মহাব্রত সম্পূর্ণত পালন করেন। তাঁদের স্থায়ী বাসস্থান বা বিষয়সম্পত্তি কিছুই নেই। দূরত্ব যাই হোক, তাঁরা খালি পায়ে হেঁটে যাতায়াত করেন। [[চতুর্মাস্য|চতুর্মাস্যের]] চার মাস বাদে বছরের অন্যান্য সময় তাঁরা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান। তাঁরা টেলিফোন বা বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন না। তাঁরা রান্না করেন না। ভিক্ষা করে খান। তাঁরা সাধারণত মুখ ঢাকার জন্য একটি কাপড়ের খণ্ড রাখেন যাতে হাওয়ায় ভাসমান জীবাণুদের ক্ষতি না হয়। তাঁদের অধিকাংশই ঝাঁটার মতো দেখতে একটি জিনিস নিয়ে ঘোরেন। রায়োহরণ নামে এই ঝাঁটার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের সামনের রাস্তা ঝাঁট দিতে দিতে হাঁটেন। বসার আগেও তাঁরা বসার জায়গাটি ঝাঁট দিয়ে নেন, যাতে কোনো কীটপতঙ্গ তাঁদের চাপে মারা না যায়।<ref>{{harvnb|Dundas|2002|pp=152, 163–164}}</ref> |

|||

==ধর্মানুশীলন প্রথা== |

|||

জৈনদের উৎসবে সন্ন্যাসীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়। এঁরা পুরোহিত নন। যদিও কোনো কোনো সম্প্রদায়ে এমন একজন পূজারিকে বিশেষ দৈনিক অনুষ্ঠানগুলি ও মন্দিরের অন্যান্য পৌরোহিত্যকর্মের জন্য নিযুক্ত করা হয়, যিনি নিজে জৈন নন।{{sfn|Dundas|2002|p=204}} |

|||

===কৃচ্ছব্রত ও সন্ন্যাস=== |

|||

=== প্রার্থনা === |

|||

{{Main|কৃচ্ছব্রত|জৈন সন্ন্যাসপ্রথা}} |

|||

জৈনরা কোনো সুবিধা বা পার্থিব চাহিদা পূরণ অথবা পুরস্কারের আশায় আবেগশূন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেন না। <ref name="Shah1998a">{{harvnb|Shah|1998a|p=251}}</ref> তাঁরা প্রার্থনা করেন কর্মবন্ধন নাশ ও মোক্ষলাভের জন্য।<ref name="Nayanar 2005b, p.35 Gāthā 1.29">Nayanar (2005b), p.35 Gāthā 1.29</ref> ‘বন্দেতদ্গুণলব্ধায়ে’ (সেই দেবতাদের কাছে সেই গুণাবলির কামনায় আমরা প্রার্থনা করি) – জৈনদের এই প্রার্থনা বাক্যের মাধ্যমে তাঁদের প্রার্থনার মূল কথাটি বোঝা যায়।<ref name="Nayanar 2005b, p.35 Gāthā 1.29"/> |

|||

{{multiple image |

|||

==== নবকার মন্ত্র ==== |

|||

| image1 = Ellora, cave 33, Digambar Jain guru (9841591645).jpg |

|||

[[নবকার মন্ত্র]] হল জৈনধর্মের একটি মৌলিক প্রার্থনা। এটি যে কোনো সময় পাঠ করা যায়। দেবত্ব অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক গুণগুলিকে এই মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করা হয়। এই মন্ত্রে কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নেই। জৈনধর্মে পূজা বা প্রার্থনার উদ্দেশ্য হল জাগতিক কামনা ও বন্ধনকে ধ্বংস করা এবং আত্মার মোক্ষ অর্জন। |

|||

| width1 = 120 |

|||

| caption1 = দিগম্বর সাধু |

|||

| image2 = Acharya Vijayavallabhasuri.jpg |

|||

| width2 = 155 |

|||

| caption2 = শ্বেতাম্বর-দেরবাসী সাধু |

|||

}} |

|||

{{multiple image |

|||

| image1 = Jain 1.jpg |

|||

| caption1 = এক শ্বেতাম্বর সাধ্বী (বিংশ শতাব্দীর আদিভাগ) |

|||

| width1 = 106 |

|||

| image2 = Viramati Mataji.jpg |

|||

| caption2 = এক দিগম্বর সাধ্বী |

|||

| width2 = 157 |

|||

}} |

|||

প্রধান ভারতীয় ধর্মগুলির মধ্যে জৈনধর্মেই কৃচ্ছব্রত সর্বাপেক্ষা কঠোর।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=১১৮–১২২}}{{sfn|কিউভার্নস্টর্ম|২০০৩|p=১১৩}}{{sfn|কিউভার্নস্টর্ম|২০০৩|pp=১৬৯–১৭৪, ১৭৮–১৯৮ পাদটীকা সহ}} কৃচ্ছব্রতীর জীবনে থাকে নগ্নতা (যা বস্ত্রের প্রতিও অনাসক্তির প্রতীক), উপবাস, শারীরিক কৃচ্ছসাধনা ও তপস্যা। এগুলির উদ্দেশ্য হল অতীত কর্মকে দগ্ধ করা এবং নতুন কর্মের উৎপাদন বন্ধ করা। জৈনধর্মে এই দুইই সিদ্ধ অবস্থায় উপনীত হওয়ার ও মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে আবশ্যক মনে করা হয়।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=১১৮–১২২}}{{sfn|কিউভার্নস্টর্ম|২০০৩|pp=২০৫–২১২ পাদটীকা সহ}}{{sfn|বালসারোউইকজ|২০১৫|pp=১৪৪–১৫০}} |

|||

"তত্ত্বার্থসূত্র" ও "উত্তরাধ্যয়ন সূত্র" ইত্যাদি জৈন ধর্মগ্রন্থে বিস্তারিতভাবে কৃচ্ছসাধনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালীন জৈন গ্রন্থগুলিতে ছ’টি বাহ্যিক ও ছ’টি আন্তরিক অনুশীলনের কথা প্রায়শই পুনরুল্লিখিত হয়েছে।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=১২০–২১}} বাহ্যিক কৃচ্ছসাধনার মধ্যে পড়ে সম্পূর্ণ উপবাস, সীমিত পরিমাণে খাদ্যগ্রহণ, নির্দিষ্ট খাদ্যসামগ্রীই গ্রহণ, সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা, মাংসের কৃচ্ছসাধন এবং মাংসকে রক্ষণ (অর্থাৎ, লোভের উৎপত্তি ঘটাতে পারে এমন কিছু এড়িয়ে চলা)।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=১২০–১২২}} আন্তরিক কৃচ্ছসাধনার মধ্যে পড়ে অনুতাপ, স্বীকারোক্তি, সাধু-সাধ্বীদের সম্মান প্রদর্শন ও সহায়তা করা, অধ্যয়ন, ধ্যান এবং দেহ পরিত্যাগের জন্য শারীরিক চাহিদাগুলিকে উপেক্ষা করা।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=১২০–১২২}} বাহ্যিক ও আন্তরিক কৃচ্ছসাধনার তালিকা গ্রন্থ ও পরম্পরাভেদে ভিন্ন ভিন্ন।{{sfn|কিউভার্নস্টর্ম|২০০৩|p=১৮২ সঙ্গে পাদটীকা ৩}}{{sfn|জনসন|১৯৯৫|pp=১৯৬–১৯৭}} কৃচ্ছসাধনাকে কামনার নিয়ন্ত্রণ এবং জীবের (আত্মা) পরিশুদ্ধিকরণের একটি উপায় হিসেবে দেখা হয়।{{sfn|কিউভার্নস্টর্ম|২০০৩|pp=১৬৯–১৭৪, ১৭৮–১৯৮ সঙ্গে পাদটীকা}} মহাবীর প্রমুখ তীর্থংকরেরা বারো বছর ধরে কৃচ্ছসাধনা করে এই জাতীয় ব্রতের উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=১২১–১২২}}{{sfn|শান্তি লাল জৈন|১৯৯৮|p=৫১}}{{sfn|বালসারোউইকজ|২০১৫|pp=১৫–১৮, ৪১–৪৩}} |

|||

জৈন সন্ন্যাসী সংগঠন বা "সংঘ" চার শ্রেণিতে বিন্যস্ত: "সাধু" (সন্ন্যাসী, "মুনি"), "সাধ্বী" (সন্ন্যাসিনী, "আর্যিকা"), "[[শ্রাবক (জৈনধর্ম)|শ্রাবক]]" (পুরুষ গৃহস্থ) ও "শ্রাবিকা" (গৃহস্থ নারী)। শেষোক্ত দুই শ্রেণি কৃচ্ছব্রতী ও স্বশাসিত আঞ্চলিক সমাবেশে তাঁদের "গছ" বা "সমুদায়" নামক সন্ন্যাসী সংগঠনগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করে।{{sfn|কর্ট|২০০১এ|pp=৪৮–৪৯}}{{sfn|বাল্লসারোউইকজ|২০০৯|p=১৭}}{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|pp=২–৩}} জৈন সন্ন্যাসপ্রথায় ওষ্ঠাধর ঢেকে রাখাকে উৎসাহিত করা হয়। সেই সঙ্গে "দণ্ডাসন" নামে উলের সুতো সহ এক ধরনের দীর্ঘ দণ্ড ব্যবহার করতে হয়, যাতে পথে এসে পড়া পিঁপড়ে ও কীটপতঙ্গদের আলতো করে সরিয়ে দেওয়া যায়।{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১৩|p=১৯৭}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=১৫২, ১৬৩–১৬৪}}{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|p=১৯০}} |

|||

===খাদ্য ও উপবাস=== |

|||

{{Main|জৈন নিরামিশাহারপন্থা|জৈনধর্মে উপবাস}} |

|||

সকল জীবিত সত্ত্বার প্রতি অহিংসার নীতিটিই জৈন সংস্কৃতিকে [[জৈন নিরামিশাহারপন্থা|নিরামিশপন্থী]] করে তুলেছে। ধর্মপ্রাণ জৈনরা [[দুগ্ধ-নিরামিশাহার]] অভ্যাস করেন, অর্থাৎ তাঁরা ডিম না খেলেও কোনও দুগ্ধজাত খাদ্যের উৎপাদনের সময় প্রাণীদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ না হলে সেই খাদ্য গ্রহণ করেন। প্রাণীকল্যাণের বিষয়টি গুরুত্ব পেলে অবশ্য খাদ্য বিষয়ে [[ভেগানিজম|প্রাণীজ পণ্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকাই]] উৎসাহিত করা হয়।{{sfn|ভুর্স্ট|২০১৫|p=১০৫}} জৈন সাধু, সাধ্বী ও কোনও কোনও অনুগামী আলু, পিঁয়াজ ও রসুনের মতো কন্দমূল ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন, যাতে এই সব শিকড়গুলি উপড়ানোর সময় ক্ষুদ্র জীব-জীবাণু ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। এছাড়া কন্দ ও অঙ্কুরের উদ্গমকে উচ্চতর জীবন্ত সত্ত্বার একটি বৈশিষ্ট্য বলেও গণ্য করা হয়।{{sfn|সানগেভ|১৯৮০|p=২৬০}}{{efn|জৈনধর্মের অহিংসা নীতিতে কোনও সাধু বা সাধ্বীকে বৃক্ষ সহ সকল জীবিত সত্ত্বাকে স্পর্শ অথবা বিরক্ত করা থেকে বিরত থাকতে হয়। এই ধর্মে জলে সাঁতার কাটা, আগুন জ্বালানো বা নেভানো, শূন্যে হস্ত আস্ফালনও নিষিদ্ধ। কারণ, এই ধরনের কাজগুলি সেই সব বস্তুর অবস্থায় স্থিত জীবদের নিপীড়ন বা আঘাত করতে পারে।{{sfn|টেলর|২০০৮|pp=৮৯২–৮৯৪}}}} জৈন সাধু ও ধর্মপ্রাণ গৃহস্থেরা সূর্যাস্তের পর খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। এটিকে তাঁরা বলেন "রাত্রি-ভোজন-ত্যাগ-ব্রত"।{{sfn|জৈনি|২০০০|p=২৮৫}} দিগম্বর সম্প্রদায়ের সাধুরা দিনে একবার মাত্র ভোজন আরও কঠিনতর এক ব্রত পালন করেন।{{sfn|জৈনি|২০০০|p=২৮৫}} |

|||

জৈনরা নির্দিষ্টভাবে উৎসবের সময় উপবাস করেন।{{sfn|উইলি|২০০৯|p=৮৫}} "উপবাস" ছাড়াও এটিকে "তপস্যা" বা "ব্রত"-ও বলা হয়।{{sfn|উইলি|২০০৯|pp=৮৫–৮৬}} ব্যক্তিবিশেষ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ীও উপবাস করতে পারেন।{{sfn|রাম ভূষণ প্রসাদ সিং|২০০৮|pp=৯২–৯৪}} দিগম্বর জৈনেরা "দশ-লক্ষণ-পর্ব" উপলক্ষ্যে উপবাস করেন দিনে একবার বা দুইবার খাদ্য গ্রহণ করে, দশ দিন ধরে উষ্ণ জল পান করে বা উৎসবের প্রথম ও শেষ দিনটিতে সম্পূর্ণ উপবাস করে।{{sfn|উইলি|২০০৯|p=৭২}} এটি কোনও জৈন সাধু-সাধ্বীর এই পর্যায়ের ধর্মানুশীলনের অনুকরণ।{{sfn|উইলি|২০০৯|p=৭২}} শ্বেতাম্বর জৈনরা অনুরূপভাবে আট দিনের "পর্যুষণ" উৎসবে "সম্বৎসরী-প্রতিক্রমণ" সহ একই প্রথা অনুশীলন করেন।{{sfn|উইলি|২০০৯|pp=৭২, ৮৫–৮৬}} কথিত হয় যে, এই প্রথার মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মা থেকে কর্মের প্রভাব মুক্ত হয় এবং ব্যক্তি পূণ্য অর্জন করেন।{{sfn|Wiley|2009|p=85}} "একদিবসীয়" উপবাসের সময়কাল ৩৬ ঘণ্টা, যা শুরু হয় পূর্বদিন সূর্যাস্তের থেকে এবং শেষ হয় মূল উপবাস-দিনের পরদিন সূর্যোদয়ের ৪৮ মিনিট পরে।{{sfn|উইলি|২০০৯|p=৮৫}} গৃহস্থদের মধ্যে উপবাস বিশেষভাবে পালন করেন নারীরা। এর মাধ্যমে নারীরা তাঁদের ধর্মানুরাগ ও পবিত্রতা বজায় রাখেন, নিজেদের পরিবারের জন্য পূণ্য অর্জন করেন এবং ভাবীকালের জন্য কল্যাণ সুরক্ষিত করেন। এক-একটি সামাজিক ও সহায়তামূলক নারীগোষ্ঠীর মধ্যেও কিছু কিছু ধর্মীয় উপবাস প্রথা আয়োজিত হয়।{{sfn|উইলি|২০০৯|p=৮৬}}বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের মধ্যে দীর্ঘকালীন উপবাস অনুষ্ঠিত হয়।{{sfn|উইলি|২০০৯|p=৮৬}} |

|||

===উপবাস=== |

|||

অধিকাংশই বছরের বিভিন্ন সময়ে উপবাস করেন। বিশেষত [[জৈনধর্মে উপবাস|উৎসবের সময় উপবাস]] জৈনধর্মে একটি বিশেষ প্রথা। বিভিন্ন ভাবে উপবাস করা যায়। এটি উপবাসকর্তার সামর্থের উপর নির্ভর করে। কেউ দিনে একবার বা দুবার খান, কেউ সারাদিন শুধু জল পান করেন, কেউ সূর্যাস্তের পরে খান, কেউ রান্না করা খাবার খান না, কেউ চিনি, তেল বা নুন ছাড়া নির্মিত রান্না খান। উপবাসের উদ্দেশ্য হল আত্মসংযম অনুশীলন এবং মনকে শুদ্ধ করে প্রার্থনায় অধিকতর মানসিক শক্তি প্রয়োগ। |

|||

===ধ্যান=== |

===ধ্যান=== |

||

{{ |

{{main|জৈন ধ্যান}} |

||

{{multiple image |

|||

জৈনরা [[জৈন ধ্যান|সাময়িকা]] নামে এক ধ্যানপদ্ধতি গড়ে তুলেছে। ‘সাময়িকা’ কথাটি এসেছে ‘[[সময়]]’ কথাটি থেকে। সাময়িকার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ শান্তির অনুভূতি পাওয়া ও আত্মার অপরিবর্তনশীলতা অনুধাবন করা। এই ধরনের ধ্যানের মূল ভিত্তি বিশ্ব ও আত্মার পুনঃপুনঃ আগমনের ধারণা।<ref>{{harvnb|Jaini|1998|pp=180–182}}</ref> [[পর্যুশন]] উৎসবের সময় সাময়িকা ধ্যান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মনে করা হয়, ব্যক্তির আবেগগুলি নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্যবিধানে ধ্যান বিশেষ সহকারী। মনের চিন্তাভাবনা যেহেতু ব্যবহার, কাজ ও উদ্দেশ্য লাভের পথে বিশেষ প্রভাবশালী তাই ভিতর থেকে এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার উপর জৈনধর্মে বিশেষ জোর দেওয়া হয়।<ref>{{harvnb|Shah|1998a|pp=128–131}}</ref> |

|||

| image1 = Jain meditation.jpg |

|||

| width1 = 171 |

|||

| image2 = Shravanabelagola_Bahubali_wideframe.jpg |

|||

| width2 = 153 |

|||

| footer = বাঁদিকে: জৈন সাধ্বীদের ধ্যান, ডানদিকে: দশম শতাব্দীতে নির্মিত দণ্ডায়মান ধ্যানভঙ্গিমায় ([[কায়োৎসর্গ]] ভঙ্গি) [[গোম্মতেশ্বর মূর্তি]] |

|||

}} |

|||

জৈনধর্ম ধ্যানকে ধর্মানুশীলনের একটি আবশ্যিক অঙ্গ মনে করে। কিন্তু এই ধর্মে ধ্যানের উদ্দেশ্যে হিন্দুধর্মে বা বৌদ্ধধর্মে ধ্যানের উদ্দেশ্য থেকে অনেকটাই আলাদা।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৬৬–১৬৯}} অন্যান্য ভারতীয় ধর্মে ধ্যানের উদ্দেশ্য রূপান্তরমূলক অন্তর্দৃষ্টি বা আত্ম-উপলব্ধি হলেও জৈনধর্মে ধ্যানের উদ্দেশ্য হল কর্ম-সংক্রান্ত আসক্তি ও কর্মক্রিয়া বন্ধ করা।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৬৬–১৬৯}} [[পদ্মনাভ জৈনী|পদ্মনাভ জৈনীর]] মতে, "[[সামায়িক]]" হল জৈনধর্মে "ধ্যানের সংক্ষিপ্ত পর্যায়সমূহ"-এর এক অনুশীলন, যা আবার "শিক্ষাবর্ত" অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক সংযমের অঙ্গ।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৮০–১৮১}} সামায়িকের উদ্দেশ্য হল মানসিক প্রশান্তি অর্জন, যা কিনা দ্বিতীয় শিক্ষাবর্ত।{{efn|প্রথমটি হল "দেশবকশিক" (আবদ্ধ পরিমণ্ডলে বাস করে জাগতিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ রাখা)। তৃতীয়টি হল "পোসধোপবাস" (শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে উপবাস)। চতুর্থটি হল "দান" (জৈন সাধু, সাধ্বী বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের ভিক্ষাপ্রদান)।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৮০–১৮১}}}} সাধু-সাধ্বীরা দিনে অন্তত তিনবার সামায়িক অভ্যাস করেন। কিন্তু একজন গৃহস্থ এটিকে জৈন মন্দিরে পূজা এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করে নেন।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৮০–১৮২}}{{sfn|এস. এ. জৈন|১৯৯২|p=২৬১}}{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|pp=১২৮–১৩১}} জনসন ও জৈনির মতে সামায়িক ধ্যানের থেকে বেশি কিছুর দ্যোতক এবং জৈন গৃহস্থের কাছে এটি "সাময়িকভাবে সন্ন্যাস মর্যাদা অর্জনের" একটি স্বেচ্ছামূলক আচার।{{sfn|Johnson|1995|pp=189–190}}{{efn|ডুন্ডাসের মতে, আদিকালীন জৈনধর্মে সম্ভবত সামায়িকের অর্থ ছিল সম্যক চরিত্র।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=১৭০}}}} |

|||

===আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা=== |

|||

জৈনরা ছয়টি কর্তব্য পালন করেন। ‘আবশ্যক’ নামে পরিচিত এই কর্তব্যগুলি হল: ‘সম্যিকা’ বা (শান্তি অনুশীলন), ‘চতুর্বিংশতি’ (তীর্থঙ্কর বন্দনা), ‘বন্দন’ (গুরু ও সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন), [[প্রতিক্রমণ]] (অন্তর্দৃষ্টি), [[কায়োৎসর্গ]] (স্থির থাকা) ও প্রত্যখ্যন (ত্যাগ)।<ref>{{harvnb|Jaini|1998|p=190}}</ref> |

|||

{{Main|জৈন আচার-অনুষ্ঠান}} |

|||

[[File:Shravanbelgola Gomateshvara feet prayer1.jpg|thumb|upright|[[বাহুবলী|বাহুবলীর]] একটি মূর্তির পায়ে প্রার্থনা]] |

|||

জৈনদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে অনেক আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে। ডুন্ডাসের মতে, শ্বেতাম্বর জৈনদের মধ্যে গৃহস্থদের আচার-অনুষ্ঠানগত পথটি "কৃচ্ছসাধনার মূল্যবোধ দ্বারা অতিমাত্রায় পরিপূরিত"। এখানে অনুষ্ঠানগুলি পালিত হয় তীর্থংকরদের সম্মানে বা তাঁদের কৃচ্ছব্রতী জীবনের ঘটনাবলি উদ্যাপনের উদ্দেশ্যে অথবা কোনও কৃচ্ছব্রতীর মনস্তাত্ত্বিক ও পার্থিব জীবনকে পুরোভাগে রেখে তা অবলম্বন করার জন্য।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৮৭–১৮৯}}{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৬২–১৬৫, ২৯৫–২৯৬}} এই ধর্মের চরম অনুষ্ঠানটি হল "সল্লেখনা"। এটি হল খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করে এক কৃচ্ছব্রতীর স্বেচ্ছায় ধর্মসম্মত মৃত্যুবরণ।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৮৭–১৮৯}} দিগম্বর জৈনরাও একই ধারণা পোষণ করে। কিন্তু জীবনচক্র ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি এক প্রকারে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানেরই অনুরূপ।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=১৮৭–১৮৯}} এই পারস্পরিক মিলগুলি দেখা যায় প্রধানত জীবনচক্র-সংক্রান্ত (হিন্দু মতে ষোড়শ সংস্কার) আচার-অনুষ্ঠানগুলিতে। সম্ভবত জৈন ও হিন্দু সমাজের মধ্যে সহাবস্থানের কারণেই এই মিল দেখা গিয়েছিল এবং এই অনুষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ বলে জ্ঞান করা হত।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=২৯১–২৯৯}}{{sfn|উইলি|২০০৯|pp=১৮৬–১৮৭}} |

|||

জৈনরা আনুষ্ঠানিকভাবে অসংখ্য দেবদেবীর পূজা করে।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৬২–১৬৫, ২৯৫–২৯৬}} এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে [[অরিহন্ত (জৈনধর্ম)|জিনদের]] পূজা বিশেষ প্রচলিত। জৈনধর্মে দেবতা হিসেবে জিন কোনও [[অবতার]] নন, বরং কোনও কৃচ্ছব্রতী তীর্থংকরের প্রাপ্ত সর্বজ্ঞতার সর্বোচ্চ অবস্থা।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=২৯৫–২৯৯}} চব্বিশ জন তীর্থংকরের মধ্যে জৈনরা প্রধানত চারজনকে পূজা করেন: [[মহাবীর]], [[পার্শ্বনাথ]], [[নেমিনাথ]] ও [[ঋষভনাথ]]।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=৪০}} তীর্থংকর ব্যতীত অন্যান্য সন্তদের মধ্যে দিগম্বর সম্প্রদায়ে [[বাহুবলী|বাহুবলীর]] ভক্তিমূলক পূজা বহুল প্রচলিত।{{sfn|কর্ট|২০১০|pp=১৮২–১৮৪}} "[[পঞ্চ কল্যাণক]]" অনুষ্ঠানগুলি আয়োজিত হয় তীর্থংকরদের জীবনের পাঁচটি ঘটনার স্মরণে। এগুলির মধ্যে রয়েছে: "[[পঞ্চ কল্যাণক প্রতিষ্ঠা মহোৎসব]]", "পঞ্চ কল্যাণক পূজা " ও "স্নাত্রপূজা"।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৯৬, ৩৪৩, ৩৪৭}}{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৯৬–১৯৯}} |

|||

==দর্শন== |

|||

{{মূল নিবন্ধ|জৈন দর্শন}} |

|||

===আত্মা ও কর্ম=== |

|||

{{মূল নিবন্ধ|জৈনধর্মে কর্ম}} |

|||

জৈন দর্শন অনুসারে, আত্মার সহজাত গুণ হল এর পবিত্রতা। এই আত্মা অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত অন্তর্দৃষ্টি, অনন্ত আনন্দ ও অনন্ত শক্তির সকল গুণ তার আদর্শ অবস্থায় বহন করে।<ref>{{harvnb|Jaini|1998|pp = 104–106}}</ref> বাস্তব ক্ষেত্রে যদিও এই গুণগুলি আত্মার সঙ্গে ‘[[জৈনধর্মে কর্ম|কর্ম]]’ নামে এক পদার্থের যোগের ফলে বাধা প্রাপ্ত হয়।<ref name=Jaini107>{{harvnb|Jaini|1998|p=107}}</ref> জৈনধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল আত্মাকে কর্মের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে [[মোক্ষ (জৈনধর্ম)|মোক্ষ]] লাভ করা। |

|||

[[File:A Jain ritual offerings and puja recital at a temple, worship in Jainism.jpg|thumb|left|upright|জৈন পূজার্চনার অন্যতম অঙ্গ নৈবেদ্য উৎসর্গ ও মন্ত্রপাঠ।{{sfn|উইলি|২০০৯|pp=৪৫–৪৬, ২১৫}}]] |

|||

আত্মা ও কর্মের সম্পর্কটি সোনার উপমার সাহায্যে বোঝানো হয়। প্রাকৃতিক অবস্থায় সোনার মধ্যেও নানান অশুদ্ধ দ্রব্য মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। একই ভাবে আদর্শ বা আত্মার পবিত্র অবস্থাও কর্মের অশুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। সোনার মতোই আত্মাকেও যথাযথ পদ্ধতিতে শুদ্ধ করতে হয়।<ref name=Jaini107/> জৈনদের কর্মবাদ ব্যবহৃত হয় ব্যক্তিগত কাজে দায়িত্ব আরোপ করার জন্য এবং এটি অসাম্য, যন্ত্রণা ও দুঃখের ব্যাখ্যা করার জন্য প্রদর্শিত হয়। |

|||

জৈনধর্মে মৌলিক অনুষ্ঠানটি হল দেবতার দর্শন। এই দেবতাদের মধ্যে থাকেন জিন,{{sfn|লিন্ডসে জোনস|২০০৫|p=৪৭৭১}} বা অন্য [[যক্ষ|যক্ষ ও যক্ষিণীগণ]], ব্রহ্মাদেব প্রমুখ দেবদেবীগণ, ৫২ জন বীর, [[পদ্মাবতী (জৈনধর্ম)|পদ্মাবতী]], [[অম্বিকা (জৈনধর্ম)|অম্বিকা]] ও ১৬ জন বিদ্যাদেবী ([[সরস্বতী]] ও [[লক্ষ্মী]] সহ)।{{sfn|উইলি|২০০৯|pp=৩৩, ৫৯, ৯২, ১৩৮, ১৯১}}{{sfn|কর্ট|১৯৮৭|pp=২৩৫–২৫৫}}{{sfn|মিশ্র|রায়|২০১৬|pp=১৪১–১৪৮}} তেরাপন্থি দিগম্বরেরা তাঁদের আনুষ্ঠানিক পূজা শুধু তীর্থংকরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন।{{sfn|দালাল|২০১০এ|p=৩৬৫}} পূজানুষ্ঠানকে বলা হয় "দেবপূজা"। জৈনদের সকল উপ-সম্প্রদায়েই এই দেবপূজার চল রয়েছে।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৯৯–২০০}} সাধারণত গৃহস্থ জৈন সাদামাটা বস্ত্র পরিধান করে নৈবেদ্যের থালা নিয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে হাঁটু গেড়ে বসে [[নমস্কার]] করে, তারপর মন্ত্রপাঠ ও প্রার্থনা সম্পূর্ণ করে। ক্ষেত্রবিশেষে মন্দিরের পুরোহিত সেই গৃহস্থকে সাহায্য করেন। তারপর গৃহস্থ নৈবেদ্য রেখে দিয়েই মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে যান।{{sfn|জৈনি|১৯৯৮|pp=১৯৯–২০০}} |

|||

জৈনদের আচারগুলির মধ্যে "[[অভিষেক]]" অর্থাৎ দেবমূর্তির আনুষ্ঠানিক স্নান অন্তর্গত।{{sfn|প্রতাপাদিত্য পাল|১৯৮৬|p=২৯}} কোনও কোনও জৈন সম্প্রদায়ে পূজারি (যাঁকে "উপাধ্যে" বলা হয়) নিয়োগ করা হয় মন্দিরের পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য। ক্ষেত্রবিশেষে জৈন মন্দিরে হিন্দু পুরোহিতও পূজার্চনা করেন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=২০৪–২০৫}}{{sfn|সালভাডোরি|১৯৮৯|pp=১৬৯–১৭০}} সাড়ম্বরে পূজায় অন্ন, টাটকা ও শুকনো ফল, ফুল, নারকেল, মিষ্টান্ন ও অর্থ নৈবেদ্য হিসেবে প্রদান করা হয়। কেউ কেউ কর্পূরের দীপ প্রজ্বলিত করে এবং চন্দনের তিলক দেয়। এছাড়াও ভক্তেরা ধর্মগ্রন্থ (বিশেষত তীর্থংকরদের জীবনকাহিনি) পাঠ করেন।{{sfn|বাব|১৯৯৬|pp=৩২–৩৩}}{{sfn|উইলি|২০০৯|pp=৪৫–৪৬, ২১৫}} |

|||

===রত্নত্রয়=== |

|||

{{মূল নিবন্ধ|রত্নত্রয়}} |

|||

আত্মার [[মোক্ষ (জৈনধর্ম)|মোক্ষ]] অর্জনের জন্য জৈনধর্মে নিম্নোক্ত রত্নত্রয়ের কথা বলা হয়েছে:{{sfn|Jain|2011|p=6, 15}} |

|||

# সম্যক দর্শন – সঠিক অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যের অনুসন্ধান এবং একই সঙ্গে সকল বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখার পথে বাধা সৃষ্টিকারী কুসংস্কারগুলিকে বর্জন। |

|||

# সম্যক জ্ঞান – জৈন আদর্শগুলি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। |

|||

# সম্যক চরিত্র – জৈন আদর্শগুলি জীবনে প্রয়োগ। |

|||

হিন্দু ও বৌদ্ধদের মতো ধর্মপ্রাণ জৈনরাও [[মন্ত্র|মন্ত্রের]] কার্যকরিতায় বিশ্বাস করেন এবং নির্দিষ্ট কিছু ধ্বনি ও শব্দকে স্বাভাবিকভাবেই পবিত্র, শক্তিশালী ও আধ্যাত্মিক মনে করেন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৮১–৮২}}{{sfn|নায়নার|২০০৫|p=৩৫}} সর্বাধিক বিখ্যাত মন্ত্রগুলির মধ্যে জৈনধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যেটি বহুলভাবে স্বীকৃত, সেটি হল "[[ণমোকার মন্ত্র|পঞ্চ নমস্কার]]"। জৈনরা এটিকে চিরন্তন এবং প্রথম তীর্থংকরের যুগ থেকে প্রচলিত মনে করা হয়।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৮১–৮২}}{{sfn|ভুর্স্ট|২০১৫|p=১০৭}} মধ্যযুগীয় পূজানুষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তীর্থংকর-সহ "ঋষিমণ্ডল"-এর তান্ত্রিক রেখাচিত্রগুলি।{{sfn|গঘ|২০১২|pp=১–৪৭}} জৈনদের তান্ত্রিক প্রথায় মন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবহার হয় পুনর্জন্মের লোকে পূণ্যার্জনের লক্ষ্যে।{{sfn|কর্ট|২০০১বি|pp=৪১৭–৪১৯}} |

|||

===তত্ত্ব=== |

|||

জৈন [[অধিবিদ্যা|অধিবিদ্যার]] ভিত্তি সাত অথবা নয়টি মৌলিক আদর্শ। এগুলি ‘[[তত্ত্ব (জৈনধর্ম)|তত্ত্ব]]’ নামে পরিচিত। তত্ত্বগুলির মাধ্যমে মানুষের দুর্ভাগ্যের প্রকৃতি এবং জীবনের চরম লক্ষ্য আত্মার [[মোক্ষ (জৈনধর্ম)|মোক্ষ]] লাভের জন্য উক্ত দুর্ভাগ্যের সমাধানের কথা বলা হয়েছে:<ref>{{harvnb|Glasenapp|1999|p=177}}</ref> |

|||

# জীব: জীবি সত্ত্বার সারবস্তুকে বলে ‘জীব’। এটি এমন এমন এক বস্তু যা দেহে অবস্থান করে, অথচ দেহ অপেক্ষা পৃথক। চৈতন্য, জ্ঞান ও ধারণা এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য। |

|||

# অজীব: পদার্থ, স্থান ও সময় নিয়ে গঠিত প্রাণহীন বস্তুসকল। |

|||

# অস্রব: আত্মায় কর্মের (অজীবের একটি বিশেষ রূপ) আবির্ভাবের কারণে সৃষ্ট জীব ও অজীবের সংযোগ। |

|||

# বন্ধ: কর্ম জীবকে মুখোশের আড়ালে বদ্ধ করে এবং যথাযথ জ্ঞান ও ধারণার সত্য অধিকার থেকে জীবকে বিরত রাখে। |

|||

# সংবর: সঠিক চরিত্রের দ্বারা কর্মের আবির্ভাব স্তব্ধ করা সম্ভব। |

|||

# নির্জরা: তপশ্চর্যার মাধ্যমে অস্তিত্ববান কর্মকে পরিহার করা যায়। |

|||

# [[মোক্ষ (জৈনধর্ম)|মোক্ষ]]: যে মুক্ত আত্মা কর্মকে পরিহার করেছে এবং পবিত্রতা, যথাযথ জ্ঞান ও ধারণার স্বকীয় গুণাবলি অর্জন করেছে। |

|||

=== উৎসব === |

|||

কোনো কোনো গবেষক আরও দুটি শ্রেণী যুক্ত করেছেন: ‘পুণ্য’ (স্তবনীয়) ও ‘পাপ’ (স্তবের অযোগ্যতা)। এগুলি কর্মের সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়া। |

|||

{{Main|জৈন উৎসবসমূহ}} |

|||

===স্যাদবাদ=== |

|||

[[File:Das Lakshana (Paryusana) celebrations, New York City Jain temple 2.JPG|thumb|[[নিউ ইয়র্ক সিটি|নিউ ইয়র্ক সিটির]] [[জৈন সেন্টার অফ আমেরিকা|জৈন সেন্টার অফ আমেরিকায়]] আয়োজিত [[দশলক্ষণ]] (পর্যুষণ) উৎসব]] |

|||

[[File:Mahavra 1900 art.jpg|thumb|মহাবীর জৈন দার্শনিক ধারণাগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিস্তারিতভাবে ‘অনেকান্তবাদ’ ব্যবহার করেছিলেন ([[রাজস্থান|রাজস্থানের]] চিত্রকলা, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ)।]] |

|||

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাৎসরিক জৈন উৎসবটিকে শ্বেতাম্বর জৈনরা বলেন "পর্যুষণ" এবং দিগম্বর জৈনরা বলেন "দশলক্ষণ পর্ব "। [[হিন্দু পঞ্জিকা|ভারতীয় পঞ্জিকার]] সৌরচান্দ্র [[ভাদ্র (হিন্দু পঞ্জিকা)|ভাদ্রপদ]] (ভাদ্র) মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথি থেকে এই উৎসব শুরু হয়। গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা অনুসারে এই সময়টি অগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে পড়ে।{{sfn|দালাল|২০১০এ|pp=১৬৪, ২৮৪}}{{sfn|মেলটন|২০১১|p=৬৭৩}} শ্বেতাম্বর জৈনরা আট দিন এবং দিগম্বর জৈনরা এই উৎসব দশ দিন ধরে পালন করেন।{{sfn|দালাল|২০১০এ|pp=১৬৪, ২৮৪}} এই সময়টিতে জৈন শ্রাবক-শ্রাবিকারা উপবাস ও প্রার্থনা করেন। এই উৎসবের সময় পাঁচটি প্রতিজ্ঞার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।{{sfn|মেলটন|২০১১|p=৬৭৩}} শ্বেতাম্বর জৈনরা এই সময় ''কল্পসূত্র'' পাঠ করেন; দিগম্বর জৈনরা পাঠ করেন তাঁদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থগুলি। এই উৎসবটি হল এমন এক সময় যখন জৈনরা সক্রিয়ভাবে জীবহিংসা নিবারণের জন্য প্রযত্ন করেন। এই সময় তাঁরা পশুপাখিদের মুক্তি দেন এবং প্রাণীহত্যার প্রতিরোধ করেন।{{sfn|দালাল|২০১০এ|pp=১৬৪, ২৮৪}} |

|||

স্যাদবাদ হল [[অনেকান্তবাদ]] ধারণা থেকে উৎসারিত একটি মতবাদ। এই মতবাদে প্রতিটি শব্দবন্ধ বা অভিব্যক্তির শুরুতে ‘স্যাদ’ উপসর্গটি যুক্ত করে অনেকান্তকে ব্যাখ্যা করেছে।<ref>{{harvnb|Sangave|2006|p=48}}</ref> সংস্কৃত ভাষায় ‘স্যাদ্’ শব্দমূলটির অর্থ ‘হয়তো’। তবে স্যাদবাদের ক্ষেত্রে এই শব্দটির অর্থ ‘কোনো কোনো উপায়ে’ বা ‘কোনো কোনো মতে’। সত্য যেহেতু জটিল, তাই কোনো একক উপায়ে এটির পূর্ণ প্রকৃতিটিকে প্রকাশ করা যায় না। সেই কারণে একটি অনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাতে এবং বক্তব্যের মধ্যে থেকে রক্ষণশীলতাকে বাদ দিতে প্রতিটি অভিব্যক্তিমূলক শব্দের গোড়ায় ‘স্যাৎ’ কথাটি যুক্ত করা হয়েছে।<ref>{{harvnb|Koller|2000|pp=400–407}}</ref> স্যাদবাদের সাতটি অনির্দিষ্ট ধারণা বা [[সপ্তভঙ্গি]] হল:<ref name = "grimes">{{harvnb|Sangave|2006|pp=48–50}}</ref> |

|||

#''স্যাদ্-অস্তি''—কোনো কোনো উপায়ে, এটি আছে; |

|||

#''স্যাদ্-নাস্তি''—কোনো কোনো উপায়ে, এটি নেই; |

|||

#''স্যাদ্-অস্তি-নাস্তি''—কোনো কোনো উপায়ে, এটি আছে এবং এটি নেই; |

|||

#''স্যাদ্-অস্তি-অবক্তব্যঃ''—কোনো কোনো উপায়ে এটি আছে এবং এটি বর্ণনার অতীত; |

|||

#''স্যাদ্-নাস্তি-অবক্তব্যঃ''—কোনো কোনো উপায়ে এটি নেই এবং এটি বর্ণনার অতীত; |

|||

#''স্যাদ্-অস্তি-নাস্তি-অবক্তব্যঃ''—কোনো কোনো উপায়ে এটি আছে, এটি নেই এবং এটি বর্ণনার অতীত; |

|||

#''স্যাদ্-অবক্তব্যঃ''—কোনো কোনো উপায়ে এটি অবক্তব্য। |

|||

{{Quote box |

|||

সাতটি অভিব্যক্তির মাধ্যমে সময়, স্থান, বস্তু ও আকারের দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যের জটিল ও বহুমুখী প্রকৃতিটিকে প্রকাশ করা হয়েছে।<ref name="grimes" /> সত্যের জটিলতাকে অস্বীকার করা হল গোঁড়ামি-প্রসূত বিপথগামিতা।<ref name="kollerjurno"/> |

|||

|quote = '''ক্ষমাশীলতা''' |

|||

<poem> |

|||

আমি সকল জীবকে ক্ষমা করছি, |

|||

সকল জীব আমাকে ক্ষমা করুক। |

|||

জগতে সকলে আমার বন্ধু, |

|||

আমার কোনও শত্রু নেই। |

|||

</poem> |

|||

|source = — ''জৈন উৎসবের শেষ দিনের প্রার্থনা''{{sfn|দালাল|২০১০এ|p=২৮৪}} |

|||

|bgcolor=#FFDDBB |

|||

|align = left |

|||

}} |

|||

উৎসবের শেষ দিনটির কেন্দ্রে থেকে প্রার্থনা ও ধ্যানসভা। এটি "সম্বৎসরী" নামে পরিচিত। জৈনরা এই দিনটিকে প্রায়শ্চিত্ত, সকলকে ক্ষমা করার, সকল জীবের থেকে ক্ষমা চাওয়ার, শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থনার এবং জগতের সকলকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার দিন মনে করেন।{{sfn|দালাল|২০১০এ|pp=১৬৪, ২৮৪}} অন্যের প্রতি "''[[মিচ্ছামি দুক্কদম]]''" বা "''খমাৎ খম্না''" বলে ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়। এর অর্থ হল, "যদি আমি জ্ঞানত বা অজ্ঞানত বাক্য বা কর্মের মাধ্যমে তোমার প্রতি কোনও অন্যায় করে থাকি, তবে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।" "পর্যুষণ" কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল "বিশ্বস্ত থাকা" বা "একত্রিত হওয়া"।{{sfn|কর্ট|১৯৯৫|p=১৬০}} |

|||

[[মহাবীর জয়ন্তী|মহাবীর জন্ম কল্যাণক]] উৎসবটি আয়োজিত হয় মহাবীরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে। ভারতীয় পঞ্জিকার চান্দ্রসৌর [[চৈত্র]] মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা অনুসারে এই দিনটি মার্চ বা এপ্রিল মাসে পড়ে।{{sfn|দালাল|২০১০এ|p=২২০}}{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|p=২১১}} এই উৎসব উপলক্ষ্যে জৈনরা মন্দির, তীর্থ ও পুণ্যস্থানে যাত্রা করেন এবং মহাবীরের শোভাযাত্রা বের করেন। ভারতের [[বিহার]] রাজ্যের রাজধানী [[পটনা|পটনার]] উত্তরে মহাবীরের জন্মস্থান বলে কথিত কুন্দগ্রামে জৈনরা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।{{sfn|দালাল|২০১০এ|p=২২০}} [[দীপাবলি (জৈনধর্ম)|দীপাবলির পরের দিনটি]] জৈনরা মহাবীরের [[মোক্ষ (জৈনধর্ম)|মোক্ষলাভের]] দিন হিসেবে উদ্যাপন করেন।{{sfn|পেশিলিস|রাজ|২০১৩|p=৮৬}} হিন্দুদের [[দীপাবলি]] উৎসবটিও এই একই দিনেই (কার্তিক অমাবস্যা) উদ্যাপিত হয়। এই দিন জৈন মন্দির, বাড়ি, কার্যালয় ও দোকানগুলি [[প্রদীপ]] ও বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে সাজানো হয়। আলো জ্ঞানের এবং অজ্ঞান দূরীকরণের প্রতীক। এই দিন মিষ্টি বিতরণ করা হয়। দীপাবলির সকালে সারা বিশ্বে জৈন মন্দিরগুলিতে মহাবীরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনার পর "নির্বাণ লাড়ু" বিতরিত হয়। জৈন নববর্ষও দীপাবলির পরদিনই শুরু হয়।{{sfn|পেসিলিস|রাজ|২০১৩|p=৮৬}} হিন্দুদের [[অক্ষয়তৃতীয়া]] ও [[রাখিবন্ধন|রাখিবন্ধনের]] মতো উৎসবগুলি জৈনরাও পালন করেন।{{sfn|পেসিলিস|রাজ|২০১৩|p=৮৫}}{{sfn|দালাল|২০১০এ|p=১৬৪}} |

|||

স্যাদবাদ হল আংশিক দৃষ্টিভঙ্গির তত্ত্ব।<ref name="Grimes202">{{harvnb|Sangave|2006|pp=50–51}}</ref> ‘নয়বাদ’ কথাটি দুটি [[সংস্কৃত]] শব্দ নিয়ে গঠিত: ‘নয়’ (আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি) ও ‘বাদ’ (দর্শন মতবাদ বা বিতর্ক)। এই মতে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রতিটির বস্তুর অনন্ত দিক রয়েছে। কিন্তু যখন আমরা সেটি কোনো একটি মতের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করি, আমরা শুধুমাত্র সেই মতের সঙ্গে যুক্ত দিকগুলি নিয়েই আলোচনা করি এবং অন্যান্য দিকগুলি অগ্রাহ্য করি।<ref name="Grimes202" /> নয়বাদের মতে দার্শনিক বিবাদের উৎপত্তির কারণ দৃষ্টিভঙ্গির বিভ্রান্তি এবং আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিগুলিই গ্রহণ করি যেগুলি ‘আমাদের অনুসরণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি’। আমরা হয়তো তা বুঝতে পারি না। ভাষা ও সত্যের জটিল প্রকৃতির বোধগম্যতার সীমাবদ্ধতার মধ্যে কথা বলতে গিয়ে মহাবীর নয়বাদের ভাষা ব্যবহার করেন। নয়বাদ সত্যের একটি আংশিক অভিপ্রকাশ। এটি আমাদের সত্যকে অংশ ধরে ধরে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।<ref>{{harvnb|Shah|1998b|p=80}}</ref> |

|||

==সম্প্রদায় ও প্রথাসমূহ== |

|||

অনেকান্তবাদে অধিকতর পোষাকিভাবে দেখানো হয়েছে যে, বস্তু তাদের গুণাবলি ও অস্তিত্বের ধরন অনুসারে অনন্ত। মানুষের সীমাবদ্ধ ধারণাশক্তি দিয়ে তার সকল দিক ও সকল রূপের ধারণা করা যায় না। শুধুমাত্র কেবলবাদীরাই বস্তুর সকল দিক ও রূপের ধারণা করতে পারেন। অন্যরা শুধু আংশিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে।<ref>{{harvnb|Jaini|1998|p=91}}</ref> এই মত অনুসারে, একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বোচ্চ সত্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।<ref name="Dundas2002"/> |

|||

{{Main|জৈন সম্প্রদায়সমূহ}} |

|||

{{multiple image |

|||

| image1 = Mahavir.jpg |

|||

| width1 = 125 |

|||

| caption1 = দিগম্বর [[মহাবীর|মহাবীরের]] মূর্তি |

|||

| image2 = Shri Simandhar Swami.jpg |

|||

| width2 = 125 |

|||

| caption2 = শ্বেতাম্বর [[সীমান্ধর স্বামী|সীমান্ধর স্বামীর]] মূর্তি |

|||

}} |

|||

জৈন সমাজ দু’টি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত: [[দিগম্বর]] ও [[শ্বেতাম্বর]]। দিগম্বর সাধুরা কোনও বস্ত্র পরিধান করেন না; সাধ্বীরা শুধু সেলাই-না-করা অনাড়ম্বর [[শাড়ি]] পরেন। দিগম্বর সাধ্বীদের বলা হয় "[[আর্যিকা]]"। অন্যদিকে শ্বেতাম্বর সাধু-সাধ্বীরা সবাই সেলাই-না-করা সাদা কাপড় পরেন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=৪৫}} |

|||

জৈন বিশ্বাস অনুযায়ী, [[চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য|চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের]] শাসনকালে আচার্য ভদ্রবাহু এক দ্বাদশ-বর্ষ-ব্যাপী দুর্ভিক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং নিজের শিষ্যদের নিয়ে কর্ণাটকে চলে গিয়েছিলেন। কথিত আছে, আচার্য ভদ্রবাহুর শিষ্য [[স্থুলভদ্র]] [[মগধ|মগধে]] থেকে যান।{{sfn|ক্লার্ক|বেয়ার|২০০৯|p=৩২৬}} আচার্য ভদ্রবাহু ফেরার পর দেখেন যে, যাঁরা মগধে রয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করতে শুরু করেছেন। যে জৈনরা নগ্ন থাকতেন তাঁদের কাছে এই রীতিটি গ্রহণযোগ্য হয়নি।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=৪৭}} জৈনদের প্রথাগত বিশ্বাস অনুযায়ী এইভাবেই দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের বিভাজন শুরু হয়। দিগম্বরেরা নগ্ন থাকেন এবং শ্বেতাম্বরেরা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করেন।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=৪৬}} দিগম্বরেরা এটি জৈনদের "অপরিগ্রহ" নীতির বিরোধী মনে করেছিলেন। কারণ, এই নীতি অনুযায়ী জৈনদের বস্ত্রের প্রতিও অনাসক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় থাকতে হত। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে শ্বেতাম্বরেরা বলভীর মহাসভা আয়োজন করেন। এই সভায় দিগম্বরেরা যোগ দেননি। এই সভাতেই শ্বেতাম্বর জৈনরা তাঁদের রক্ষিত সেই সব গ্রন্থগুলিকে প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেন, যেগুলিকে দিগম্বরেরা বরাবরই প্রত্যাখ্যান করে এসেছিলেন। মনে করা হয় যে, এই ধর্মসভার মাধ্যমেই জৈনদের প্রধান দু’টি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐতিহাসিক বিভাজনটি দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে।{{sfn|প্রাইস|২০১০|pp=১০৪–১০৫}}{{sfn|ফোর|২০১৫|pp=২১–২২}} দিগম্বর মতবাদের প্রাচীনতম নথিটি [[কুন্দকুন্দ]] কর্তৃক প্রাকৃত ভাষায় লেখা ''সুত্তপহুদ'' গ্রন্থে পাওয়া যায়।{{sfn|জৈনি|১৯৯১|p=৩}} |

|||

===গুণস্থান=== |

|||

==ইতিহাস== |

|||

{{মূল নিবন্ধ|জৈনধর্মের ইতিহাস}} |

|||

===উৎস=== |

|||

{{আরও দেখুন|জৈনধর্মের কালরেখা}} |

|||

জৈনধর্মের উৎস অজ্ঞাত।<ref name="flugelP" />{{sfn|Glasenapp|1999|p=13}} জৈনধর্ম হল একটি অনন্তকালীন দর্শন।{{sfn|Zimmer|1952|pp=x, 180-181}} [[জৈন বিশ্বতত্ত্ব#কালচক্র|জৈন কালচক্র]] অনুসারে, কালচক্রের প্রত্যেক অর্ধে চব্বিশ জন বিশিষ্ট মানুষ [[তীর্থঙ্কর|তীর্থঙ্করের]] পর্যায়ে উন্নীত হন এবং মানুষকে মোক্ষের পথ প্রদর্শন করেন। তাই এঁদের বলা হয় মানুষের আধ্যাত্মিক সহায়ক।{{sfn|Rankin|2013|p=40}} মহাবীরের পূর্বসূরী তথা ২৩তম তীর্থঙ্কর [[পার্শ্বনাথ]] ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।{{sfn|Zimmer|1952|pp=182-183}}{{sfn|Glasenapp|1999|pp=16-17}} তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৯ম-৭ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে জীবিত ছিলেন।{{sfn|Zimmer|1952|pp=183}}{{sfn|Glasenapp|1999|pp=23-24}}<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|লেখক=Paul Dundas|শিরোনাম=Jainism|প্রকাশক=Encyclopaedia Britannica|বছর=2013|ইউআরএল= http://www.britannica.com/EBchecked/topic/299478/Jainism}}</ref>{{sfn|Jaini|1998|p=10}} আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থগুলিতে পার্শ্বনাথের অনুগামীদের উল্লেখ আছে। ''উত্তরাধ্যয়ন'' সূত্রের একটি কিংবদন্তিতে পার্শ্বনাথের শিষ্যদের সঙ্গে মহাবীরের শিষ্যদের সাক্ষাতের কথা আছে। এই সাক্ষাতের ফলে পুরনো ও নতুন জৈন শিক্ষাদর্শের মিলন ঘটেছিল।<ref name="Jacobi Herman page 465"/> |

|||

দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈনদের পার্থক্য রয়েছে তাদের প্রথা ও রীতিনীতি এবং পোষাক-নীতিতে, {{sfn|জোন্স|রায়ান|২০০৭|p=২১১}}{{sfn|উমাকান্ত পি. শাহ|১৯৮৭|p=৫}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৩১–৩৩}} উপদেশাবলির ব্যাখ্যায়{{sfnজৈনি|২০০০|pp=২৭–২৮}}{{sfn|উমাকান্ত পি. শাহ|১৯৮৭|p=৫}} এবং জৈন ইতিহাস প্রসঙ্গে (বিশেষত তীর্থংকর প্রসঙ্গে)।{{sfn|কৈলাস চন্দ জৈন|১৯৯১|p=১২}}{{sfn|নাথুভাই শাহ|২০০৪|pp=৭৩–৭৪}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=২১}}{{sfn|উমাকান্ত পি. শাহ|১৯৮৭|p=১৭}}{{sfn|উমাকান্ত পি. শাহ|১৯৮৭|pp=৭৯–৮০}} তাঁদের সন্ন্যাসের নিয়মের মধ্যেও পার্থক্য আছে,{{sfn|দালাল|২০১০এ|p=১৬৭}} যেমন আছে দুই সম্প্রদায়ের [[মূর্তিতত্ত্ব|মূর্তিতত্ত্বে]]।{{sfn|দালাল|২০১০এ|p=১৬৭}} শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে সাধুর তুলনায় সাধ্বী বেশি,{{sfn|কর্ট|২০০১এ|p=৪৭}} যেখানে দিগম্বর সম্প্রদায় প্রধানত সাধুদের নিয়েই গঠিত{{sfn|ফুগেল|২০০৬|pp=৩১৪–৩৩১, ৩৫৩–৩৬১}} এবং দিগম্বরেরা মনে করেন যে, পুরুষেরা আত্মার মোক্ষলাভের পথে অধিকতর এগিয়ে থাকে।{{sfn|লং|২০১৩|pp=৩৬–৩৭}}{{sfn|হার্ভে|২০১৬|pp=১৮২–১৮৩}} অন্যদিকে শ্বেতাম্বর জৈনরা মনে করেন যে, নারীরাও কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে মোক্ষলাভ করতে পারেন{{sfn|হার্ভে|২০১৬|pp=১৮২–১৮৩}}{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৫৫–৫৯}} এবং বলেন যে, উনবিংশ তীর্থংকর [[মাল্লীনাথ]] ছিলেন নারী।{{sfn|ভ্যালেলি|২০০২|p=১৫}} শেষোক্ত মতটি দিগম্বর জৈনেরা প্রত্যাখ্যান করেন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=৫৬}} |

|||

খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ধমান মহাবীর জৈনধর্মের সবচেয়ে প্রভাবশালী শিক্ষকে পরিণত হন। জৈনরা তাঁকে ২৪তম এবং এই কালচক্রের সর্বশেষ তীর্থঙ্কর রূপে শ্রদ্ধা করেন। জৈন বিশ্বাস অনুযায়ী, তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি শুরু থেকেই বহু প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মের অনুগামী।<ref name="Jacobi Herman page 465">Jacobi Herman, Jainism IN Encyclopedia of Religion and Ethics Volume 7, James Hastings (ed.) page 465</ref> |

|||

[[মথুরা]] অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে [[কুষাণ সাম্রাজ্য|কুষাণ সাম্রাজ্যের]] সমসাময়িক কালের (আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী) অনেক জৈন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।{{sfn|জৈনি|২০০০|p=১৬৭}} সেই সব মূর্তিতে তীর্থংকরদের দেখা গিয়েছে নগ্ন অবস্থায় এবং সাধুদের দেখা গিয়েছে বাঁ-কাঁধে বস্ত্রাবৃত অবস্থায়, যাকে জৈনশাস্ত্রে "অর্ধফলক" (অর্ধ-বস্ত্রাবৃত) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।{{sfn|জৈনি|২০০০|p=১৬৭}} মনে করা হয় যে, [[যাপনীয়]] শাখাটির উৎপত্তি এই "অর্ধফলক" ধারণাটির থেকেই। এই শাখায় দিগম্বরদের নগ্নতা-নীতির সঙ্গে বেশ কয়েকটি শ্বেতাম্বর বিশ্বাসও গৃহীত হয়েছিল।{{sfn|জৈনি|২০০০|p=১৬৭}} ফ্লুগেলের মতে, আধুনিক যুগে নতুন জৈন ধর্মীয় আন্দোলনগুলি হল "প্রাথমিকভাবে জৈনধর্মের ভক্তিবাদী রূপ", যার সঙ্গে "জৈন মহাযান" শৈলীর ভক্তিবাদের একটি সাদৃশ্য রয়েছে।{{sfn|ফ্লুগেল|২০০৫|pp=১৯৪–২৪৩}} |

|||

===কিংবদন্তিমূলক ইতিহাস=== |

|||

জৈন কিংবদন্তি অনুসারে, [[সকলপুরুষ]] নামে তেষট্টি জন বিশিষ্ট সত্ত্বা এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন।<ref name=devdutt>{{harvnb|Glasenapp|1999|pp=134–135}}</ref> জৈন কিংবদন্তিমূলক ইতিহাস এই সত্ত্বাদের কর্মকাণ্ডের সংকলন।<ref>{{harvnb|Dundas|2002|p=12}}</ref> সকলপুরুষদের মধ্যে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর, বারো জন [[চক্রবর্তী]], নয় জন বলদেব, নয় জন বাসুদেব ও নয় জন প্রতিবাসুদেব রয়েছেন।<ref name=devdutt/> |

|||

==শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ== |

|||

চক্রবর্তীরা হলেন বিশ্বের সম্রাট ও জাগতিক রাজ্যের প্রভু।<ref name=devdutt/> তাঁর জাগতিক ক্ষমতা প্রচুর। তাও বিশ্বের বিশালতার তুলনায় তাঁর আকাঙ্ক্ষাগুলিকে তিনি খাটো হিসেবে দেখেন। [[জৈন পুরাণ|জৈন পুরাণগুলিতে]] বারো জন চক্রবর্তীর তালিকা পাওয়া যায়। তাঁদের গায়ের রং সোনালি।<ref>{{harvnb|Shah|1987|p=72}}</ref> জৈন ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত একজন শ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী হলেন ভরত। কিংবদন্তি অনুসারে, তাঁর নামেই দেশের নাম হয়েছে ‘ভারতবর্ষ’।{{sfn|Jain|1991|p=5}} |

|||

{{Main|জৈন সাহিত্য}} |

|||

{{Multiple images |

|||

| image1 = Jain Agamas.jpeg |

|||

| caption1 = ''শ্রুত জ্ঞান'' (পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান) সম্বলিত ফলক |

|||

| width1 = 83 |

|||

| image2 = Suryaprajnapati Sutra.jpg |

|||

| caption2 = সূর্যপ্রজ্ঞপ্তিসূত্র, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত শ্বেতাম্বর জৈনদের একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থ। উপরে: আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে রচিত উক্ত গ্রন্থের একটি পুথি।<ref>[http://www.schoyencollection.com/23-religions/living-religions/23-17-jainism/astronomy/ms-5297 সূর্যপ্রজ্ঞপ্তিসূত্র] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170615024618/http://www.schoyencollection.com/23-religions/living-religions/23-17-jainism/astronomy/ms-5297 |date=15 June 2017 }}, দ্য শোয়েন কালেকশন, লন্ডন/অসলো</ref> |

|||

| width2 = 150 |

|||

| image3 = Mangulam inscription.jpg |

|||

| caption3 = খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর [[মঙ্গুলম]] অভিলিখন |

|||

| width3 = 150 |

|||

}} |

|||

জৈনদের প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্রগুলিকে বলা হয় "আগম"। কথিত আছে, অনেকটা প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলির মতো এগুলিও [[মৌখিক প্রথা|মৌখিক প্রথার]] মাধ্যমে প্রচলিত ছিল।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৬০–৬১}} মনে করা হয় যে, এগুলির উৎস হল তীর্থংকরদের উপদেশাবলি, যা তাঁদের "[[গণধর]]" অর্থাৎ প্রধান শিষ্যগণ "শ্রুত জ্ঞান" হিসেবে পরম্পরাক্রমে ছড়িয়ে দিতেন।{{sfn|চম্পৎ রাই জৈন|১৯২৯বি|p=১৩৫–১৩৬}}{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=১০৯–১১০}} শ্বেতাম্বর জৈনরা মনে করেন যে, কথ্য শাস্ত্রভাষাটি ছিল [[অর্ধমাগধী]]; অন্যদিকে দিগম্বর জৈনরা এই শাস্ত্রভাষাটিকে এক ধরনের ধ্বনি-অনুনাদ মনে করেন।{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|pp=৬০–৬১}} |

|||

শ্বেতাম্বরেরা বিশ্বাস করেন যে তাঁরা জৈনদের আদি ৫০টি শাস্ত্রের ৪৫টি সংরক্ষণ করেছেন (হারিয়ে গিয়েছে শুধু একটি অঙ্গ শাস্ত্র ও চারটি পূর্ব শাস্ত্র); কিন্তু দিগম্বরেরা মনে করেন যে সবগুলিই হারিয়ে গিয়েছে{{sfn|ডুন্ডাস|২০০২|p=৬১}}{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=১১২-১১৩, ১২১–১২২}} এবং আচার্য [[ভূতাবলি]] ছিলেন শেষ সাধু যাঁর মূল প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে আংশিক জ্ঞান ছিল। তাঁদের মতে, দিগম্বর আচার্যেরা চার "অনুযোগ" সহ আদিতম জ্ঞাত দিগম্বর জৈন ধর্মগ্রন্থগুলি পুনঃসৃজন ঘটিয়েছিলেন।{{sfn|বিজয় কে. জৈন|২০১৬|p=বারো}}{{sfn|জৈনী|১৯৯৮|p=৭৮–৮১}}{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|p=১২৪}} দিগম্বর ধর্মগ্রন্থগুলি আংশিকভাবে প্রাচীনতর শ্বেতাম্বর ধর্মগ্রন্থগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে জৈনদের প্রধান দুই সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কিছু লক্ষণীয় পার্থক্যও বিদ্যমান।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=১২১–১২২}} খ্রিস্টীয় ৬০০ থেকে ৯০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে দিগম্বর জৈনেরা অপ্রধান প্রামাণ্য শাস্ত্র রচনা করে তাকে চারটি অংশ বা "বেদ"-এ ভাগ করেন: ইতিহাস, সৃষ্টিবিদ্যা, দর্শন ও নীতিবিদ্যা।{{sfn|ফন গ্লাসেনাপ|১৯২৫|pp=১২৩–১২৪}}{{efn|এগুলি হিন্দুধর্মের চার [[বেদ]] হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।{{sfn|দালাল|২০১০এ|pp=১৬৪–১৬৪}}}} |

|||

নয় জন করে বলদেব, বাসুদেব ও প্রতিবাসুদেব রয়েছেন। কোনো কোনো দিগম্বর ধর্মগ্রন্থে তাঁদের যথাক্রমে বলদেব, নারায়ণ ও প্রতিনারায়ণ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। [[ভদ্রবাহু|ভদ্রবাহুর]] ''[[জিনচরিত]]'' (খ্রিস্টপূর্ব ৩য়-৪র্থ অব্দ) গ্রন্থে এই ভ্রাতৃমণ্ডলীর উৎসের কথা বলা হয়েছে।<ref name=jaini2000>{{harvnb|Jaini|2000|p=377}}</ref> বলদেবরা হলেন অহিংস যোদ্ধা। বাসুদেবরা সহিংস যোদ্ধা এবং প্রতিবাসুদেবরা হলেন মূলত খলনায়ক।কিংবদন্তি অনুসারে, বাসুদেবরা প্রতিবাসুদেবদের শেষ পর্যন্ত হত্যা করেছেন। নয় জন বলদেবের মধ্যে আট জন মোক্ষ লাভ করেছেন এবং সর্বশেষ জন স্বর্গে গিয়েছেন। বাসুদেবরা তাঁদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য নরকে গিয়েছেন। সত্যের জন্য কাজ করতে চেয়েও শুধুমাত্র সহিংসতা অবলম্বনের জন্য তাঁদের এই শাস্তি হয়েছে।<ref name="Shah1987">{{harvnb|Shah|1987|pp=73–76}}</ref> |

|||