সামাজিক ডারউইনবাদ: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

সুমিত রায় (আলোচনা | অবদান) পাতা তৈরি |

(কোনও পার্থক্য নেই)

|

০৮:১৯, ১৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ

এই নিবন্ধ বা অনুচ্ছেদটি পরিবর্ধন বা বড় কোনো পুনর্গঠনের মধ্যে রয়েছে। এটির উন্নয়নের জন্য আপনার যে কোনো প্রকার সহায়তাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। যদি এই নিবন্ধ বা অনুচ্ছেদটি কয়েকদিনের জন্য সম্পাদনা করা না হয়, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক এই টেমপ্লেটটি সরিয়ে ফেলুন। ৪ বছর আগে সুমিত রায় (আলাপ | অবদান) এই নিবন্ধটি সর্বশেষ সম্পাদনা করেছেন। (হালনাগাদ) |

সামাজিক ডারউইনিজম (Social Darwinism) হল সমাজের বিভিন্ন তত্ত্ব যা ১৮৭০ এর দশকে যুক্তরাজ্য, উত্তর আমেরিকা, এবং পশ্চিম ইউরোপে আবির্ভূত হয়। এটি সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং যোগ্যতমের উদ্বর্তন এর ধারণা প্রয়োগ করার দাবি জানায়।[১] সামাজিক ডারউইবাদীগণ যুক্তি দেখান যে, সমাজের সবলরা দেখতে পাবে তাদের সম্পদ এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যখন দুর্বলরা দেখবে তাদের সম্পদ এবং ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। কোন কোন দলকে শক্তিশালী এবং কোন কোন দলকে দুর্বল বলে মনে করা হবে, এবং কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সমাযে সবলরা পুরস্কার ও দুর্বলরা শাস্তি লাভ করে তা নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক-ডারউইনবাদী সম্প্রদায়গুলোতে মতভেদ রয়েছে। এই ধরনের অনেক দৃষ্টিভঙ্গি লেসে-ফেয়ার পুঁজিবাদের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতায় জোড় দেয়, অন্য দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কর্তৃত্ববাদ, ইউজেনিক্স, বর্ণবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ, এবং জাতীয় বা জাতিগত গোষ্ঠীর মধ্যে সংগ্রামের সমর্থনে ব্যবহৃত হয়।[২][৩][৪]

একটি বৈজ্ঞানিক ধারণা হিসাবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সামাজিক ডারউইনবাদ ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা হারায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ব্যাপকভাবে নিন্দিত হয়। এর কারণ হল, প্রথমতঃ এর সাথে নাৎসিবাদের সম্পর্ক, এবং দ্বিতীয়তঃ ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক ঐক্যমত যে এই মতবাদটি বৈজ্ঞানিকভাবে ভিত্তিহীন।[৫][৬] পরবর্তীতে যেসব তত্ত্ব সামাজিক ডারউইনবাদ হিসেবে শ্রেণীকৃত ছিল, সেগুলো সাধারণত তাদের প্রতিপক্ষের সমালোচনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়; এই মতগুলোর প্রবক্তারা নিজেদেরকে সামাজিক ডারউইনবাদী হিসেবে পরিচয় দেননি।[৭][৬] সৃষ্টিবাদীরা প্রায়ই সেই সামাজিক ডারউইনবাদ বজায় রেখেছেন, যার ফলে তারা সবচেয়ে বেশি যোগ্যকে পুরষ্কৃত করার নীতি পরিকল্পনা করেছেন, এই ব্যাপারটি আসলে ডারউইনবাদের যৌক্তিক পরিণাম (জীববিজ্ঞানের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব)।[৮] জীববিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে এটি প্রকৃতিগত হেত্বাভাস বা আপিল টু নেচার নামক হেত্বাভাসে দুষ্ট, কেননা প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বটিকে নিছকই জীববিজ্ঞানগত প্রপঞ্চকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়, এবং এই ব্যাপারটি যে মানব সমাজের জন্য ভাল বা এটিকে মানব সমাজের নৈতিক নির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, যেহেতু প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বটি নিছক একটি জৈবিক ঘটনার বর্ণনা হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এর ফলে এটি নির্দেশিত হয়না যে, এই প্রাকৃতিক নির্বাচন মানব সমাজের জন্য ভাল বা এটি মানব সমাজে একটি নৈতিক নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহার করা উচিৎ।[৯] যদিও অধিকাংশ পণ্ডিত ডারউইনের তত্ত্বের জনপ্রিয়করন এবং সামাজিক ডারউইনিজমের বিকাশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন, তারা এটাও বলেন যে সামাজিক ডারউইনবাদ জীববিজ্ঞানগত বিবর্তনের নীতির অনিবার্য পরিণাম নয়।

সামাজিক ডারউইনবাদী মতাদর্শগুলোর মধ্যে কোনটি মানব সমাজ ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে চার্লস ডারউইনের নিজের মতের সাথে মিলে যায় তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। তার লেখায় এমন অনুচ্ছেদ আছে যাকে আগ্রাসী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধী বলে ব্যাখ্যা করা যায়, আবার এমনও অনুচ্ছেদ আছে যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করে।[১০] ডারউইনের প্রারম্ভিক বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার দাসপ্রথার বিরোধিতা অনেক সামাজিক ডারউইনবাদী দাবিরই বিরুদ্ধে যায় যেগুলো পরবর্তীতে সামাজিক ডারউইনবাদীরা দরিদ্র এবং ঔপনিবেশিক আদিবাসীদের মানসিক ক্ষমতা নিয়ে তৈরি করেছিলেন।[১১] ১৮৫৯ সালে ডারউইনের গ্রন্থ অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিজ প্রকাশিত হবার পর, স্যার জন লাবাক এর নেতৃত্বে ডারউইনের অনুগামীদের একটি অংশ যুক্তি দেন, সংগঠিত মানব সমাজ গঠিত হয়ে যাবার পর প্রাকৃতিক নির্বাচন কোনরকম উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া দেখানো বন্ধ করে দিয়েছে।[১২] যাইহোক, কিছু পন্ডিত যুক্তি প্রদান করে যে ডারউইনের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমে পরিবর্তিত হয় এবং তিনি হার্বার্ট স্পেন্সার এর মত অন্যান্য তাত্ত্বিকদের তত্ত্বকে গ্রহণ করেন।[১৩] ডারউইন ১৮৫৯ সালে তার অনুকল্প প্রথম প্রকাশ করার আগেই স্পেন্সার সমাজ সম্পর্কে তার ল্যামার্কীয় বিবর্তনীয় ধারণাগুলো প্রকাশ করেন,[১৪] এবং স্পেনসার এবং ডারউইন উভয়েই নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে তাদের নিজেদের ধারণা প্রচার করেন। স্পেন্সার তার ল্যামার্কীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে লেসে-ফেয়ার পুঁজিবাদকে সমর্থন করেন, যেখানে তার সেই বিশ্বাসটি ছিল যে, টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম আত্ম-উন্নয়নের প্রেরণা দেয়, যা বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়।[১৫] জার্মানিতে সামাজিক ডারউইনবাদের একজন উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা হচ্ছেন আর্নস্ট হেকেল, যিনি ডারউইনের চিন্তাধারা এবং তার উপর নিজের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাকে জনপ্রিয় করেন, আর এর মাধ্যমে তিনি মনিস্ট আন্দোলন বা একত্ববাদী আন্দোলন নামে একটি নতুন ধর্মবিশ্বাসের জন্মে অবদান রাখেন।

পদটির উৎপত্তি

থমাস হেনরি হাক্সলি অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিজ গ্রন্থটি নিয়ে তার ১৮৬১ সালের মার্চ মাসে লেখা পর্যালোচনায় ডারুইনবাদ (Darwinism) শব্দটির নামকরন করেন,[১৬] এবং ১৮৭০ এর দশকে চার্লস ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদের প্রতি কোন সমর্থন ছাড়াই এটি বিবর্তন বা বিকাশের বিস্তৃত পরিসরের ধারণাগুলোকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়।[১৭]

সামাজিক ডারউইনবাদ (Social Darwinism) শব্দবন্ধটির প্রথম ব্যবহার হয় জোসেফ ফিশার-এর ১৮৭৭ সালের নিবন্ধ দ্য হিস্টোরি অফ ল্যান্ডহোল্ডিং ইন আয়ারল্যান্ড - এ, যা ট্রানজেকশনস অফ দ্য রয়্যাল হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি নামক জার্নালে প্রকাশিত হয়।[১৮] গবাদি পশুর ঋণ দেওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থাকে কিভাবে 'টেনিউর' নামে অভিহিত করা হয়েছিল, আর তা থেকে প্রাথমিক আইরিশরা ল্যান্ড টেনিউর এর ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল তা নিয়ে ফিশার মন্তব্য করছিলেন -

এই ব্যবস্থাগুলো কোনভাবেই টেনিউর সম্পর্কে আমাদের আজকের ধারণাকে প্রভাবিত করেনি, যেখানে আমরা আজ টেনিউর বলতে বুঝি একজন ব্যক্তির খামারকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এটি কেবলই গবাদি পশুর সাথে সম্পর্কিত ছিল যাকে আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে বিবেচনা করি। এই বিষয়ে বিবেচনা করাটা প্রয়োজনীয় হিসেবে দেখা গেছে, যখন লেখক স্যার হেনরি মেইন "টেনিউর" শব্দটিকে এর বর্তমান অর্থেই গ্রহণ করেছেন, এবং একটি তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন যেখানে আইরিশ প্রধান একজন সামন্ততান্ত্রিক ব্যারনে বিকশিত হয়েছেন। আমি এই ব্রেহন আইনে এমন কিছুই পাইনি যার ফলে একে সামাজিক বিবর্তনবাদ (Social Darwinism) হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়, আর আমি এও বিশ্বাস করি যে, আরও বেশি গবেষণা হলে দেখা যাবে প্রাথমিক আইরিশ আইন পুরোপুরিভাবে আজকের চ্যাটেল ব্যবস্থার সাথেই সম্পর্কিত ছিল, এবং কোনভাবেই এটি আমরা আজকে যাকে ফ্রিহোল্ড বা ভূমি অধিকার বলতে যা বুঝি তা ছিল না।

— জোসেফ ফিশার[১৯]

যদিও সামাজিক ডারউইনবাদ শব্দটিতে ডারউইনের নাম আছে, আজ এটি অন্যদের সাথেও, বিশেষ করে হার্বার্ট স্পেন্সার, থমাস ম্যালথাস এবং ইউজেনিক্স এর প্রবক্তা ফ্রান্সিস গ্যাল্টন এর সাথে সম্পর্কিত। মৃত্যুর অনেক পর, ১৯৩০ এর দশকের পূর্বে স্পেন্সারকে সামাজিক ডারউইনবাদী হিসেবে বর্ণনা করা হয়নি।[২০] ইউরোপে সামাজিক ডারউইনবাদ শব্দটির ব্যবহার প্রথম দেখা যায় ১৮৮০ সালে, এবং ফরাসি সাংবাদিক ও নৈরাজ্যবাদ এমিল গচিয়ে বার্লিনের ১৮৭৭ সালের একটি স্বাস্থ্য সম্মেলনের বিষয়ে বলতে গিয়ে শব্দটি ব্যবহার করেন।[১৮] ১৯০০ সালের দিকে শব্দটিকে সমাজবিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন, এদের কেউ কেউ এই ধারণাটির বিরোধিতা করেন।[২১] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকান ঐতিহাসিক রিচার্ড হফস্ট্যাডার এই শব্দটিকে জনপ্রিয় করেন, যিনি একে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শিক যুদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বাসকে বোঝাতে ব্যবহার করেন, যারা প্রতিযোগিতামূলক বিবাদ, বর্ণবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচার করে। পরবর্তীতে হফস্ট্যাডার এও স্বীকার করেন যে, সমষ্টিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের উপর ডারউইনবাদী ও অন্যান্য বিবর্তনগত ধারণার প্রভাব "ডারউইনবাদী সমষ্টিবাদ" প্রপঞ্চের জন্য একটি শব্দ তৈরির জন্য যথেষ্ট।[৪] হফস্ট্যাডারের কাজের আগে ইংরেজি শিক্ষায়তনিক পত্রিকায় "সামাজিক বিবর্তনবাদ" শব্দটি খুব বিরল ছিল।[২২] প্রকৃতপক্ষে,

... এই বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে যে, আজ আমরা "সামাজিক ডারউইনবাদ" প্রত্যয়টি সম্পর্কে যা জানি তা বস্তুত রিচার্ড হফস্ট্যাডারেরই বানানো। এরিক ফনার ১৯৯০ এর দশকের প্রথম দিকে হফস্ট্যাডারের প্রকাশিত গ্রন্থের তদকালীন নতুন সংস্করণের এর ভূমিকা অংশে এত দূর যেতে চাননি। তিনি লেখেন, 'হফস্ট্যাডার সামাজিক ডারউইনবাদ শব্দটি আবিষ্কার করেন নি, এটি ইউরোপে ১৮৬০ এর দশকে তৈরি হয়, এবং ১৯২০ এর দশকে আটলান্টিক পাড়ি দেয়। কিন্তু তার লেখার আগে শব্দটি খুব বিরল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হত। তিনি এই শব্দটিকে ১৯ শতকের শেষ দিকের ধারণার সমষ্টিকে প্রকাশের জন্য এই শব্দটিকে একটি প্রমাণ শব্দ হিসেবে তুলে ধরেন, যা এখন সামাজিক চিন্তার শব্দভাণ্ডারে খুব পরিচিত।"

— জেফ রিগেনবাখ[২৩]

ব্যবহার

সামাজিক ডারউইনবাদের অনেক সংজ্ঞা আছে, এবং এগুলোর কোন কোনটা একটি আরেকটির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। তাই সামাজিক বিবর্তনবাদকে একটি অসঙ্গতিপূর্ণ দর্শন হিসেবে সমালোচনা করা হয়, যা কোন স্পষ্ট রাজনৈতিক উপসংহারে নিয়ে যায় না। যেমন, দ্য কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশনারি অফ পলিটিক্স বলছে:

অর্থবহ ও সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহারে জতিলতার একটি কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং "যোগ্যতমের উদ্বর্তন" এর জীববিজ্ঞানের উপর প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার ফলস্বরূপ সমাজবিজ্ঞানগত বা রাজনৈতিক নীতি হিসেবে সমরূপ কোন ধারণা বা সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়না। একজন "সামাজিক ডারউইনবাদী" কেবল মাত্র লেসে-ফেয়ার বা মুক্তবাজার নীতির সমর্থক হতে পারে, আবার রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের সমর্থক হতে পারে, আবার সাম্রাজ্যবাদী বা অন্ধ ইউজেনিকবাদীও হতে পারে।[২৪]

"সামাজিক ডারউইনবাদ" শব্দটিকে এর মতাদর্শ বা চিন্তাধারার সমর্থকগণদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে দেখা যাওয়ার নিদর্শন বিরল, বরং শব্দটিকে এই আদর্শের বিরোধীদেরকেই অবজ্ঞাসূচকভাবে ব্যবহার করতে দেখা যায়।[৭] শব্দটি ডারউইনবাদ এর সাধারণ অর্থকেও টেনে আনে, যার মধ্যে বিবর্তনগত দৃষ্টিভঙ্গির একটি পরিসর অন্তর্ভূক্ত হয়, কিন্তু ১৯ শতকের শেষের দিকে এই শব্দটিকে আরও নির্দিষ্টভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনেই প্রযুক্ত করা হয়, যেমনটা চার্লস ডারউইন জীবসমূহের জনসংখ্যায় প্রজাত্যায়নকে ব্যাখ্যা করার জন্য করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় আলাদা আলাদা জীবদের মধ্যে সীমিত সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকে, সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সার জনপ্রিয়ভাবে, কিন্তু ভুলভাবে "যোগ্যতমের উদ্বর্তন" (survival of the fittest) বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

সৃষ্টিবাদীরা প্রায়ই সেই সামাজিক ডারউইনবাদ বজায় রেখেছেন, যার ফলে তারা সবচেয়ে বেশি যোগ্যকে পুরষ্কৃত করার নীতি পরিকল্পনা করেছেন, এই ব্যাপারটি আসলে ডারউইনবাদের ( যৌক্তিক পরিণাম (জীববিজ্ঞানের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব)।[৮] জীববিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে এটি প্রকৃতিগত হেত্বাভাস বা আপিল টু নেচার নামক হেত্বাভাসে দুষ্ট, কেননা প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বটিকে নিছকই জীববিজ্ঞানগত প্রপঞ্চকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়, এবং এই ব্যাপারটি যে মানব সমাজের জন্য ভাল বা এটিকে মানব সমাজের নৈতিক নির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, যেহেতু প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বটি নিছক একটি জৈবিক ঘটনার বর্ণনা হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এর ফলে এটি নির্দেশিত হয়না যে, এই প্রাকৃতিক নির্বাচন মানব সমাজের জন্য ভাল বা এটি মানব সমাজে একটি নৈতিক নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহার করা উচিৎ।[৯] যদিও অধিকাংশ পণ্ডিত ডারউইনের তত্ত্বের জনপ্রিয়করন এবং সামাজিক ডারউইনিজমের বিকাশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন, তারা এটাও বলেন যে সামাজিক ডারউইনবাদ জীববিজ্ঞানগত বিবর্তনের নীতির অনিবার্য পরিণাম নয়।

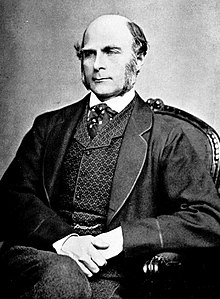

যদিও শব্দটিকে এই দাবির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়ে ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্ব রাষ্ট্র বা দেশের সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে বুঝতে ব্যবহার করা যেতে পারে, সামাজিক ডারউইনবাদ দ্বারা সাধারণত সেইসব ধারণাকে বোঝানো হয় যা ডারউইন এর অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিজ গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। অন্যান্য যাদেরকে এর কৃতিত্ব দেয়া হয় তাদের মধ্যে আছেন, ১৮ শতকের পাদরী থমাস ম্যালথাস, এবং ডারউইনের জ্ঞাতিভাই ফ্রান্সিস গ্যাল্টন, যিনি ১৯ শতকের শেষ দিকে ইউজেনিক্স এর জন্ম দেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার সামাজিক ডারউইনবাদের ব্যাপক ধারণার সাথে খাপ খেয়ে যায়, যা হল ১৮৭০ এর দশকের পর থেকে "দ্য এংলো-সেক্সন ওভারফ্লোয়িং হিস বাউন্ডারিস" বা "সীমানা অতিক্রম করা এংলো-সেক্সন" নামক উল্লেখযোগ্য ও বিশ্বজনীন প্রপঞ্চ। এই "সীমানা অতিক্রম করা এংলো-সেক্সন" শব্দবন্ধটি তৈরি করেন শেষ-ভিক্টোরিয় সমাজতাত্ত্বিক বেনজামিন কিড তার ১৮৯৪ সালে প্রকাশ করা সোশ্যাল ইভোল্যুশন নামক গ্রন্থে।[২৫] এই প্রত্যয়টি "সভ্যতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের" কারণে "সবল জাতির অন্যায়ের প্রতিক্রিয়ায়" "সবল জাতি বা রেস এর দ্বারা দুর্বল জাতির বা রেস এর" অনিবার্য ধ্বংস হওয়ার ন্যায্যতা প্রতিবাদন করায় কার্যকর প্রমাণিত হয়। ইউজেনিক্স এর একজন রাজনৈতিক প্রবক্তা উইনস্টন চার্চিল মনে করতেন, যদি কম পরিমাণে দুর্বল মস্তিষ্কের মানুষের জন্ম হত, তাহলে অপরাধও কম পরিমাণে সংঘটিত হত।[২৬]

প্রবক্তাগণ

বিবর্তনগত প্রগতিবাদের মত হার্বার্ট স্পেন্সারের ধারণাগুলো উৎসারিত হয়েছিল তার থমাস ম্যালথাসের রচনাগুলো পড়ার মাধ্যমে, এবং তার পরবর্তী তত্ত্বগুলো ছিল ডারউইন দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ, প্রোগ্রেস : ইটস ল এন্ড কজ (১৮৫৭) ডারউইনের অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিজ প্রকাশিত হবার দুই বছর আগেই প্রকাশিত হয়, এবং ফার্স্ট প্রিন্সিপলস গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে।

দ্য সোশ্যাল অরগানিজম (১৮৬০) গ্রন্থটিতে স্পেন্সার সমাজকে একটি জীবিত জীবের সাথে তুলনা করেছেন, এবং যুক্তি দিয়েছেন, যেভাবে জীববিজ্ঞানগত জীবসমূহ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়, সমাজও একইভাবে বিবর্তিত হয় এবং তার জটিলতা বৃদ্ধি করে।[২৭]

অনেকভাবেই স্পেন্সারের সৃষ্টিসম্পর্কিত বিবর্তন তত্ত্বের সাথে ডারউইনের চিন্তার চেয়ে ল্যামার্ক ও ওগ্যুস্ত কঁৎ এর প্রত্যক্ষবাদের সাথে বেশি মেলে।

জেফ রিগানবাখ যুক্তি দেন, সংস্কৃতি ও শিক্ষা নিয়ে স্পেন্সারের দৃষ্টিভঙ্গি একরকম ল্যামার্কবাদই ছিল, তার লেখাগুলো পড়ে মনে হয় যে, হার্বার্ট স্পেন্সার ছিলেন ব্যক্তিগত দানশীলতার ধারণার প্রবক্তা। কিন্তু তার সামাজিক ডারউইনবাদের উত্তরাধিকার দানশীলতার চেয়ে কমই ছিল।[২৮]

স্পেন্সারের কাজ ম্যালথাসের কাজের প্রতি আগ্রহ নতুন করে তৈরি করে। ম্যালথাসের কাজ নিজে সামাজিক ডারউইনবাদ হিসেবে উত্তীর্ণ না হলেও, তার ১৭৯৮ সালের রচনা অ্যান এসে অন দ্য প্রিন্সিপল অফ পপুলেশন সামাজিক ডারউইনবাদীদের কাছে অবিশ্বাস্য রকমের জনপ্রিয় ছিল। উদাহরণ হিসেবে সেই গ্রন্থে লেখক যুক্তি দেখান, জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যার পরিমাণ এর খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে বেড়ে যাবে, এর ফলে দুর্বলরা অনাহারে ভুগবে এবং ফলে দেখা দেবে ম্যালথাসীয় বিপর্যয়।

মাইকেল রিউস এর মতে, ডারউইন ম্যালথাসের মৃত্যুর ৪ বছর পর ১৮৩৮ সালে ম্যালথাসের বিখ্যাত গ্রন্থ এসে অন এ প্রিন্সিপল অফ পপুলেশন গ্রন্থটি পড়েন। ম্যালথাস নিজেই সামাজিক ডারউইনবাদীদের পূর্বে বলেছিলেন, দানশীলতা সামাজিক সমস্যার বৃদ্ধি ঘটায়।

১৮৬৫ থেকে ১৮৬৯ সালের মধ্যে ডারউইনের জীববিজ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি সামাজিক ব্যাখ্যা হাজির করেন ডারউইনের জ্ঞাতি ভাই ফ্রান্সিস গ্যাল্টন, যা পরবর্তীতে ইউজেনিক্স নামে পরিচিত হয়। গ্যাল্টন যুক্তি দেখান, শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ হয়, তেমনি মানসিক বৈশিষ্ট্য যেমন প্রতিভা, বুদ্ধির ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটতে পারে। তিনি বলেন, সামাজিক নৈতিকতার পরিবর্তনের দরকার আছে। তাই বংশগতি হওয়া উচিৎ একটি সচেতন সিদ্ধান্ত যাতে অধিক যোগ্যদের নিম্ন-প্রজনন এবং কম যোগ্যদের অতিরিক্ত প্রজননকে ঠেকানো যায়।

In Galton's view, social institutions such as welfare and insane asylums were allowing inferior humans to survive and reproduce at levels faster than the more "superior" humans in respectable society, and if corrections were not soon taken, society would be awash with "inferiors". Darwin read his cousin's work with interest, and devoted sections of Descent of Man to discussion of Galton's theories. Neither Galton nor Darwin, though, advocated any eugenic policies restricting reproduction, due to their Whiggish distrust of government.[২৯]

Friedrich Nietzsche's philosophy addressed the question of artificial selection, yet Nietzsche's principles did not concur with Darwinian theories of natural selection. Nietzsche's point of view on sickness and health, in particular, opposed him to the concept of biological adaptation as forged by Spencer's "fitness". Nietzsche criticized Haeckel, Spencer, and Darwin, sometimes under the same banner by maintaining that in specific cases, sickness was necessary and even helpful.[৩০] Thus, he wrote:

Wherever progress is to ensue, deviating natures are of greatest importance. Every progress of the whole must be preceded by a partial weakening. The strongest natures retain the type, the weaker ones help to advance it. Something similar also happens in the individual. There is rarely a degeneration, a truncation, or even a vice or any physical or moral loss without an advantage somewhere else. In a warlike and restless clan, for example, the sicklier man may have occasion to be alone, and may therefore become quieter and wiser; the one-eyed man will have one eye the stronger; the blind man will see deeper inwardly, and certainly hear better. To this extent, the famous theory of the survival of the fittest does not seem to me to be the only viewpoint from which to explain the progress of strengthening of a man or of a race.[৩১]

Ernst Haeckel's recapitulation theory was not Darwinism, but rather attempted to combine the ideas of Goethe, Lamarck and Darwin. It was adopted by emerging social sciences to support the concept that non-European societies were "primitive", in an early stage of development towards the European ideal, but since then it has been heavily refuted on many fronts.[৩২] Haeckel's works led to the formation of the Monist League in 1904 with many prominent citizens among its members, including the Nobel Prize winner Wilhelm Ostwald.

The simpler aspects of social Darwinism followed the earlier Malthusian ideas that humans, especially males, require competition in their lives in order to survive in the future. Further, the poor should have to provide for themselves and not be given any aid. However, amidst this climate, most social Darwinists of the early twentieth century actually supported better working conditions and salaries. Such measures would grant the poor a better chance to provide for themselves yet still distinguish those who are capable of succeeding from those who are poor out of laziness, weakness, or inferiority.[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

আরও দেখুন

- Biodiversity

- Cultural elitism

- Cultural evolution

- Cultural selection theory

- Environmental racism

- Hierarchy

- Human development

- Meritocracy

- Scientific racism

- Social ecology

- Social implications of the theory of evolution

- Social progress

- Sociobiology and evolutionary psychology

- Supremacism

- Titan (mythology)

- Transhumanism

- Universal Darwinism

তথ্যসূত্র

Constructs such as ibid., loc. cit. and idem are discouraged by Wikipedia's style guide for footnotes, as they are easily broken. Please improve this article by replacing them with named references (quick guide), or an abbreviated title. (November 2017) |

- ↑ Williams, Raymond (২০০০)। "Social Darwinism"। John Offer। Herbert Spencer: Critical Assessment। London ; New York: Routledge। পৃষ্ঠা 186–199। আইএসবিএন 9780415181846।

- ↑ Gregory Claeys (2000). The "Survival of the Fittest" and the Origins of Social Darwinism. Journal of the History of Ideas 61 (2):223-240.

- ↑ Bowler 2003, পৃ. 298–299

- ↑ ক খ Leonard, Thomas C. (2009) Origins of the Myth of Social Darwinism: The Ambiguous Legacy of Richard Hofstadter's Social Darwinism in American Thought Journal of Economic Behavior & Organization 71, p.37–51

- ↑ "Social Darwinism"। History.com। সংগ্রহের তারিখ ২০১৯-০৫-৩১।

- ↑ ক খ Bannister, Robert C. (২০০০)। "Social Darwinism"। Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2000।

- ↑ ক খ Hodgson 2004, পৃ. 428–430

- ↑ ক খ Paul, Diane B. in Gregory Radick (৫ মার্চ ২০০৯)। The Cambridge Companion to Darwin। Cambridge University Press। পৃষ্ঠা 219–20। আইএসবিএন 978-0-521-71184-5।

Like many foes of Darwinism, past and present, the American populist and creationist William Jennings Bryan thought a straight line ran from Darwin's theory ('a dogma of darkness and death') to beliefs that it is right for the strong to crowd out the weak

- ↑ ক খ Sailer, Steve (৩০ অক্টোবর ২০০২)। "Q&A: Steven Pinker of 'Blank Slate'"। UPI। ৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৫ ডিসেম্বর ২০১৫।

- ↑ Bowler 2003, পৃ. 300–01

- ↑ Adrian Desmond and, James Richard Moore (২০০৯)। Darwin's Sacred Cause: How a Hatred of Slavery Shaped Darwin's Views on Human Evolution। New York: Houghton Mifflin Harcourt।

- ↑ Eddy, Matthew Daniel (২০১৭)। "The Politics of Cognition: Liberalism and the Evolutionary Origins of Victorian Education"। British Journal for the History of Science। 50 (4): 677–699। ডিওআই:10.1017/S0007087417000863। পিএমআইডি 29019300।

- ↑ Claeys, Gregory (২০০০)। "The 'Survival of the Fittest' and the Origins of Social Darwinism"। Journal of the History of Ideas। 61 (2): 223–40। ডিওআই:10.1353/jhi.2000.0014।

- ↑ Spencer, Herbert (১৮৫২)। "4"A Theory of Population, Deduced from the General Law of Human Fertility"। Westminster Review। 57: 468–501।

- ↑ Bowler 2003, পৃ. 301–02

- ↑ Huxley, T.H. (এপ্রিল ১৮৬০)। "ART. VIII. – Darwin on the origin of Species"। Westminster Review। পৃষ্ঠা 541–70। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-০৬-১৯।

What if the orbit of Darwinism should be a little too circular?

- ↑ Bowler 2003, পৃ. 179

- ↑ ক খ Fisher, Joseph (১৮৭৭)। "The History of Landholding in Ireland"। Transactions of the Royal Historical Society। V: 228–326। জেস্টোর 3677953। ডিওআই:10.2307/3677953।, as quoted in the Oxford English Dictionary

- ↑ Fisher 1877, পৃ. 249–50

- ↑ Hodgson

- ↑ Ward, Lester F (১৯০৭)। "Social Darwinism"। American Journal of Sociology। 12: 709–10।

- ↑ Hodgson 2004, পৃ. 445–46

- ↑ Riggenbach, Jeff (2011-04-24) The Real William Graham Sumner, Mises Institute

- ↑ McLean, Iain (২০০৯)। The Concise Oxford Dictionary of Politics। Oxford University: Oxford University Press। পৃষ্ঠা 490। আইএসবিএন 9780199207800।

- ↑ Benjamin Kidd, Social Evolution, Kessinger Publishing, LLC, 2007, 400 pages, আইএসবিএন ৯৭৮-০৫৪৮৮০৫২৩৭, p. 47.

- ↑ King, D. (1999). In the name of liberalism: illiberal social policy in Britain and the United States (Oxford: Oxford University Press).

- ↑ Spencer, Herbert. 1860. 'The Social Organism', originally published in The Westminster Review. Reprinted in Spencer's (1892) Essays: Scientific, Political and Speculative. London and New York.

- ↑ Paul, Diane B. (২০০৩)। The Cambridge Companion to Darwin। Cambridge: Cambridge University Press। পৃষ্ঠা 227। আইএসবিএন 978-0-521-77197-9।

- ↑ Paul, Diane (২০০৬)। "Darwin, social Darwinism and eugenics" (পিডিএফ)। Hodge, Jonathan; Radick, Gregory। The Cambridge companion to Darwin। Cambridge: Cambridge University Press। পৃষ্ঠা 230। আইএসবিএন 9780511998690।

- ↑ Barbara Stiegler, Nietzsche et la biologie, PUF, 2001, p. 90. আইএসবিএন ২-১৩-০৫০৭৪২-৫. See, for ex., Genealogy of Morals, III, 13 here [১]

- ↑ Friedrich Nietzsche, Human, All Too Human, §224

- ↑ Scott F. Gilbert (২০০৬)। "Ernst Haeckel and the Biogenetic Law"। Developmental Biology, 8th edition। Sinauer Associates। ২০০৮-০২-০৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-০৫-০৩।

Eventually, the Biogenetic Law had become scientifically untenable.

Primary sources

- Darwinism: Critical Reviews from Dublin Review (Catholic periodical)|Dublin Review, Edinburgh Review, Quarterly Review (1977 edition) reprints 19th century reviews and essays

- Darwin, Charles (১৮৫৯)। "On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life" (1st সংস্করণ)। London: John Murray।

- Darwin, Charles (১৮৮২)। "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex" (2nd সংস্করণ)। London: John Murray।

- Fisher, Joseph (১৮৭৭)। "The History of Landholding in Ireland"। London: Transactions of the Royal Historical Society: 249–50।

- Fiske, John. Darwinism and Other Essays (1900)

Secondary sources

- Bannister, Robert C. Social Darwinism: Science and Myth in Anglo-American Social Thought (1989)

- Bannister, Robert C. Sociology and Scientism: The American Quest for Objectivity, 1880–1940 (1987)

- Bernardini, J.-M. Le darwinisme social en France (1859–1918). Fascination et rejet d'une idéologie, Paris, CNRS Edition, 1997.

- Boller, Paul F. Jr. American Thought in Transition: The Impact of Evolutionary Naturalism, 1865–1900 (1969)

- Bowler, Peter J. (২০০৩)। Evolution: The History of an Idea

(3rd সংস্করণ)। University of California Press। আইএসবিএন 978-0-520-23693-6।

(3rd সংস্করণ)। University of California Press। আইএসবিএন 978-0-520-23693-6। - Crook, D. Paul. Darwinism, War and History : The Debate over the Biology of War from the 'Origin of Species' to the First World War (1994)

- Crook, Paul (১৯৯৯)। "Social Darwinism in European and American Thought, 1860–1945"। The Australian Journal of Politics and History। 45।

- Crook, Paul. Darwin's Coat-Tails: Essays on Social Darwinism (Peter Lang, 2007)

- Degler, Carl N. In Search of Human Nature: The Decline and Revival of Darwinism in American Social Thought (1992).

- Desmond, Adrian; Moore, James (১৯৯১)। Darwin। London: Michael Joseph, Penguin Group। আইএসবিএন 978-0-7181-3430-3।

- Dickens, Peter. Social Darwinism: Linking Evolutionary Thought to Social Theory (Philadelphia: Open University Press, 2000).

- Gossett, Thomas F. Race: The History of an Idea in America (1999) ch 7

- Hawkins, Mike (১৯৯৭)। Social Darwinism in European and American Thought 1860-1945: Nature and Model and Nature as Threat। London: Cambridge University Press। আইএসবিএন 978-0-521-57434-1।

- Hodge, Jonathan and Gregory Radick. The Cambridge Companion to Darwin (2003)

- Hodgson, Geoffrey M. (ডিসেম্বর ২০০৪)। "Social Darwinism in Anglophone Academic Journals: A Contribution to the History of the Term" (পিডিএফ)। Journal of Historical Sociology। 17 (4): 428–63। hdl:2299/406। ডিওআই:10.1111/j.1467-6443.2004.00239.x। সাইট সিয়ারX 10.1.1.524.4248

। সংগ্রহের তারিখ ২০১০-০২-১৭।

। সংগ্রহের তারিখ ২০১০-০২-১৭। Social Darwinism, as almost everyone knows, is a Bad Thing.

- Hofstadter, Richard (১৯৪৪)। Social Darwinism in American Thought। Philadelphia: University of Pennsylvania Press। আইএসবিএন 9780807055038।

- Hofstadter, Richard (১৯৯২)। Eric Foner, সম্পাদক। Social Darwinism in American Thought (with a new introduction সংস্করণ)। Boston: Beacon Press। আইএসবিএন 978-0807055038।

- Jones, Leslie, Social Darwinism Revisited History Today, Vol. 48, August 1998

- Kaye, Howard L. The Social Meaning of Modern Biology: From Social Darwinism to Sociobiology (1997).

- Versen, Christopher R. "What's Wrong with a Little Social Darwinism (In Our Historiography)" The History Teacher 42#4 (2009), pp. 403–423 online

- Sammut-Bonnici, T. & Wensley, R. (2002), 'Darwinism, Probability and Complexity: Transformation and Change Explained through the Theories of Evolution', International Journal of Management Reviews, 4(3) pp. 291–315.

বহিঃস্থ সূত্র

- Social Darwinism on ThinkQuest

- In the name of Darwin – criticism of social Darwinism

- Descent of Man on Alibris