মাস্ট কোষ

| মাস্ট কোষ (পৃথুল কোষ) | |

|---|---|

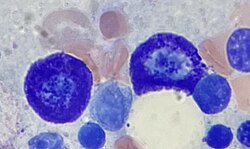

অস্থিমজ্জায় দুটি মাস্ট কোষ | |

| বিস্তারিত | |

| পূর্বভ্রূণ | রক্তোৎপাদী মাতৃকোষ (সিডি৩৪+ মায়েলয়েড পূর্বগকোষ) |

| তন্ত্র | অনাক্রম্যতন্ত্র |

| শনাক্তকারী | |

| লাতিন | mastocytus (মাস্তোকিতুস) |

| মে-এসএইচ | D008407 |

| টিএইচ | H2.00.03.0.01010 |

| এফএমএ | FMA:66784 |

| মাইক্রো শারীরস্থান পরিভাষা | |

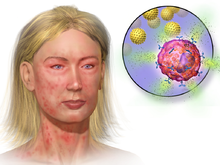

মাস্ট কোষ (ইংরেজি: mast cell) হলো যোজক কলার একটি আবাসিক কোষ যার মধ্যে হেপারিন ও হিস্টামিনসমৃদ্ধ অনেক দানা রয়েছে। বাংলায় এটিকে পৃথুল কোষ বলা হয়, [১] এর অপর নাম হলো মাস্টোসাইট বা ল্যাব্রোসাইট।[২] নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে এটি মায়েলয়েড মাতৃকোষ থেকে উদ্ভূত এক ধরনের দানাদার কোষ (গ্র্যানুলোসাইট) যা রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা ও স্নায়ু-অনাক্রম্যতন্ত্র বা নিউরোইমিউন সিস্টেমের অংশ। রক্তনালির আশেপাশে এবং যে-সব যোজক কলা বাহ্যিক পরিবেশের সংস্পর্শে থাকে, সেগুলোতে মাস্ট কোষের পরিমাণ বেশি, যেমন আবরণী তলের নিচে, ত্বক, ফুসফুস ও পরিপাক নালির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, মুখ, নেত্রবর্ত্মকলা ও নাক।[৩] এদের দানায় প্রোটিওগ্লাইক্যান, হিস্টামিন ও অনেক প্রোটিয়েজ থাকে।[৪] ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী পাউল এরলিখ মাস্ট কোষ আবিষ্কার করেছিলেন।[৫] অ্যালার্জি ও অ্যানাফিল্যাক্সিস (অতিসংবেদ্যতা) সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখার জন্য সুপরিচিত হলেও পৃথুল কোষ প্রতিরক্ষাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যেমন ক্ষত নিরাময়, অনাক্রম্য সহিষ্ণুতা (ইমিউন টলার্যান্স), অ্যাঞ্জিওজেনেসিস (বাহজনন), রোগোৎপাদক জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা এবং মস্তিষ্কের অর্বুদের রক্তবাহের ভেদ্যতা নিয়ন্ত্রণ।[৬][৭]

পৃথুল কোষ গঠন ও কাজের দিক থেকে বেসোফিলের মতো হলেও তারা ভিন্ন কোষ। একসময় পৃথুল কোষকে টিসু-বাসী বেসোফিল হিসেবে ভাবা হতো, তবে এখন প্রমাণ হয়েছে যে দুটি কোষ ভিন্ন ভিন্ন বংশধারার রক্তোৎপাদী মাতৃকোষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে।[৮]

অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য[সম্পাদনা]

পৃথুল কোষ বা মাস্ট কোষ ও বেসোফিলের (শ্বেতকণিকার একটি ধরন) মধ্যে অনেক মিল রয়েছে, যেমন উভয় কোষই দানাদার, হিস্টামিন ও হেপারিন ধারণ করে। এদের নিউক্লিয়াসের বৈশিষ্ট্যও আলাদা; বেসোফিলের নিউক্লিয়াস খণ্ডযুক্ত, অন্যদিকে মাস্ট কোষের নিউক্লিয়াস গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির। মাস্ট কোষ ও বেসোফিল ইমিউনোগ্লোবিউলিন ই-এর এফসি অঞ্চলের সাথে যুক্ত হয়; যখন ইমিউনোগ্লোবিউলিন ই-এর প্যারাটোপ অ্যান্টিজেনের সাথে যুক্ত হয়, তখন কোষ থেকে হিস্টামিনসহ অন্যান্য প্রদাহসৃষ্টিকারী মিডিয়েটর নিঃসৃত হয়।[৯] এত মিল থাকায় অনেকে মনে করত বেসোফিল টিসুতে গিয়ে মাস্ট কোষে পরিণত হয়। এছাড়া এরা অস্থিমজ্জায় সিডি৩৪ পূর্বগ কোষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে। বেসোফিল অস্থিমজ্জা থেকে পরিপক্ব হয়ে বের হয়, অন্যদিকে মাস্ট কোষ রক্তে অপরিপক্ব থাকে, কেবল টিসুতে প্রবেশের পরেই পরিপক্বতা লাভ করে।[১০]

মাস্ট বা পৃথুল কোষ গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির হয় এবং এদের ব্যাস প্রায় ২০μm (৭-২০μm), কোষের উপরিতল থেকে অনেক ফাইলোপোডিয়া (সূত্রপাদ) বের হয়। নিউক্লিয়াস কেন্দ্রে অবস্থিত এবং তুলনামূলকভাবে ছোটো।[১১] সাইটোপ্লাজমে অনেক ভেসিকল (কোষথলি) এবং একটি সুগঠিত গলজি বস্তু রয়েছে, তবে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম খুবই অল্প থাকে। এ-সব ভেসিকলে প্রচুর গ্লাইকোস্যামিনোগ্লাইক্যান থাকে এবং শর্করা শনাক্তের পিরিয়ডিক অ্যাসিড-শিফ স্টেইন পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে ধনাত্মক বিক্রিয়া প্রদর্শন করে।[১১] সালফারযুক্ত গ্লাইকোস্যামিনোগ্লাইক্যানসমূহে অধিক পরিমাণে অম্লীয় মূলক থাকায় এগুলো মেটাক্রোমেজিয়া বা খলরঞ্জন প্রদর্শন করে, যার অর্থ হচ্ছে তারা কিছু ক্ষারীয় রঞ্জকের (যেমন, টলুইডিন ব্লু) বর্ণ নীল থেকে অরুণ বা লাল বর্ণে পরিবর্তন করতে পারে।[১২] এগুলো ঝিল্লি-বেষ্টিত, আকার ও আকৃতিতে ভিন্ন হয় (গড় ব্যাস ০.৫μm)। দানাগুলোর প্রধান উপাদানগুলো হলো প্রোটিওগ্লাইক্যান হেপারিন, হিস্টামিন, ট্রিপটেজ, সুপারঅক্সাইড ডিসমিউটেজ, অ্যারাইল সালফাটেজ, β-হেক্সোস্যামিনিডেজ এবং নিউট্রোফিল ও ইওসিনোফিলের জন্য কেমোট্যাক্টিক ফ্যাক্টরসহ (রসানুচলনমূলক বস্তু) অন্যান্য বিবিধ উৎসেচক। বিভিন্ন টিসুতে প্রাপ্ত মাস্ট কোষের কাজে পার্থক্য রয়েছে।[১১]

ইঁদুরে পৃথুল কোষের দুটি উপধরন বিদ্যমান: যোজক কলা-ধরন পৃথুল কোষ ও শ্লৈষ্মিক পৃথুল কোষ। দ্বিতীয়টির কার্যক্রম টি-কোষের উপর নির্ভরশীল।[১৩] রক্তনালি, স্নায়ু ও লসিকাবাহসংলগ্ন অধিকাংশ টিসুতে মাস্ট কোষ বিদ্যমান থাকে,[১৪] বিশেষ করে বাহ্যিক বস্তুর সংস্পর্শে থাকে এমন অঙ্গ যেমন ত্বক, ফুসফুস ও পরিপাক নালির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, মুখবিবর, ,নেত্রবর্ত্মকলা ও নাকে অনেক বেশি থাকে।[১০] এজন্য স্থানীয় তাৎক্ষণিক অতিসংবেদনশীলতা প্রতিক্রিয়া এ-সব স্থানে বেশি হয়।

কাজ[সম্পাদনা]

| নিঃসৃত পদার্থ | প্রভাব |

|---|---|

| পূর্বগঠিত | |

| হিস্টামিন | বাহপ্রসারণ,

বাহভেদ্যতা বৃদ্ধিকরণ, শ্বাসনালিতে মসৃণ পেশির সংকোচন, |

| প্রোটিয়েজসমূহ | ভিত্তি পর্দার পরিপাকের ফলে বাহভেদ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং কোষীয় পরিভ্রমণে সাহায্য করে, |

| প্রোটিওগ্লাইক্যান | তঞ্চনরোধী ক্রিয়া |

| নতুন করে সংশ্লেষিত | |

| অণুচক্রিকা-সক্রিয়ক পদার্থ | বাহপ্রসারণ |

| লিউকোট্রায়িনসমূহ (LTB4, LTC4, LTD4) | বাহভেদ্যতা বৃদ্ধিকরণ,

ব্রঙ্কাসের সংকোচন, নিউট্রোফিল ও ইওসিনোফিল সক্রিয়করণ ও কেমো-অ্যাট্র্যাকশন |

| প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন (প্রধানত PGD2) | বাহভেদ্যতা বৃদ্ধিকরণ,

বাহপ্রসারণ, ব্রঙ্কাসের সংকোচন, |

অ্যালার্জি ও অতিসংবেদ্যতার মতো অতিসংবেদনশীলতা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে মাস্ট কোষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সক্রিয় হওয়ার পর মাস্ট কোষ তাৎক্ষণিকভাবে দানা থেকে কিছু রাসায়নিক পদার্থ ইন্টার্স্টিশিয়ামে নিঃসৃত করে।[৬][১৬] মাস্ট বা পৃথুল কোষ সাধারণত দুই ধরনের পদার্থ নিঃসৃত করে যথা পূর্বগঠিত ও নবসৃষ্ট পদার্থ।[১৫] পূর্বগঠিত পদার্থসমূহ আগে থেকে তৈরি হয়ে ক্ষরণমূলক দানাগুলোতে সঞ্চিত অবস্থায় থাকে, উদাহরণস্বরূপ হিস্টামিন, সেরোটোনিন, আর্দ্রবিশ্লেষী উৎসেচক, প্রোটিওগ্ল্যাইক্যানসমূহ (যেমন হেপারিন ও কন্ড্রোয়টিন সালফেট)।[৩] নবসৃষ্ট পদার্থসমূহ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে না, কেবল সক্রিয় হলেই তৈরি হয়। এগুলোর উদাহরণ হলো অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থেকে উদ্ভূত পদার্থ, যেমন প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, লিউকোট্রাইন সি ও সাইটোকাইন।[৩] প্রতিদিন মানব দেহ পরিবেশের যে-সব পদার্থের সংস্পর্শে আসে, সে-সব পদার্থের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না।[১৭] তবে অ্যালার্জিপ্রবণ ব্যক্তির দেহে ক্ষতিহীন বাহ্যিক বস্তু (অ্যালার্জেন) প্রথমবার প্রবেশের পর বি কোষ সুনির্দিষ্ট ইমিউনোগ্লোবিউলিন ই তৈরি করে, এগুলো মাস্ট কোষের উপরিতলে অবস্থিত ইমিউনোগ্লোবিউলিন ই রিসেপ্টরের সাথে যুক্ত হয়। এটি প্রথমে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না করলেও উক্ত অ্যালার্জেন (অতিপ্রতিক্রিয়াকারক) পুনরায় দেহে প্রবেশ করলে তা মাস্ট কোষের ঝিল্লিতে যুক্ত ইমিউনোগ্লোবিউলিন ই-এর সাথে যুক্ত হয় এবং ক্রস-লিংক করে, ফলে মাস্ট কোষ সক্রিয় হয়ে যায় এবং বিভিন্ন বাহসক্রিয় (ভেজোঅ্যাক্টিভ) পদার্থ অবমুক্ত করে (প্রারম্ভিক সাড়াপ্রদান দশা)।[১৮]

এটি ধরন I অতিসংবেদনশীলতা প্রতিক্রিয়া যা একটি অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়ার ভিত্তি রচনা করে, যা সাধারণ হাঁচি, সর্দি থেকে শুরু করে অতিসংবেদ্যতা পর্যন্ত বিস্তৃত। কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে, প্রারম্ভিক দশার পরে মাস্ট কোষ অনড়ভাবে সক্রিয় হয় এবং স্থানিক প্রদাহ ও স্ফীতি ঘটে। এটি বিলম্বিত দশার প্রতিক্রিয়া নামে পরিচিত যা মাস্ট কোষের বিপাকীয় উপজাত, বেসোফিল, ইওসিনোফিল ও ম্যাক্রোফেজের কারণে ঘটে।[১৮] অধিকন্তু, মাস্ট কোষ অন্যান্য উদ্দীপনা দ্বারাও উদ্দীপিত হতে পারে, যেমন কমপ্লিমেন্ট উপাদান C5a ও C3a (এগুলোকে অ্যানাফিল্যাটক্সিন বা অতিসংবেদ্যতাকারক বলে কারণ এগুলো অ্যানাফিল্যাক্সিসের মতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে), উভয় উপাদানই মাস্ট কোষ ঝিল্লির রিসেপ্টরের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করে।[১০] অন্যান্য মাস্ট কোষ নিঃসারক পদার্থ হলো কিছু কেমোকাইন (যেমন, ইন্টারলিউকিন-৮) কিছু ওষুধ যেমন, কোডিন ও মরফিন,[৬][১৬] অ্যাডেনোসিন, মেলিটিন (মৌমাছির বিষে থাকে) এবং ভৌত উদ্দীপনা (যেমন, তাপ, ঠান্ডা, সূর্যালোক)।[১৯] এই প্রতিক্রিয়া আপাতদৃষ্টিতে অ্যালার্জি সৃষ্টি করলেও এটি ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে।[২০]

ইতিহাস[সম্পাদনা]

মাস্ট বা পৃথুল কোষ প্রথম বর্ণনা করেছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী পাউল এরলিখ। ১৮৭৮ সালে ডক্টরাল থিসিস করার সময় অনুপম রঞ্জন বৈশিষ্ট্য ও বৃহৎ দানার উপর ভিত্তি করে এর বর্ণনা দেন। এই দানাগুলো দেখে তিনি মনে করেছিলেন যে, এই কোষগুলো আশেপাশের টিসুগুলোতে পুষ্টি প্রদান করে, তাই তিনি এগুলোর নাম জার্মান ভাষায় দিয়েছিলেন Mastzellen (মাশ্ৎসেলেন) যার অর্থ মোটা বা পৃথুল কোষ।[২১][২২] বর্তমানে এটিকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আরও দেখুন[সম্পাদনা]

- অ্যালার্জি

- খাদ্য অসহিষ্ণুতা

- দানাদার কোষ

- হিস্টামিন অসহিষ্ণুতা

- হিস্টামিন এন-মিথাইলট্র্যান্সফারেজ

- হিস্টামিন

তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]

- ↑ ভৌমিক, নৃপেন। চিকিৎসা পরিভাষা অভিধান (১ সংস্করণ)। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃষ্ঠা ১০৫। আইএসবিএন 81-7756-108-1।

- ↑ "labrocytes"। Memidex। ৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

- ↑ ক খ গ Sembulingam, K.; Sembulingam, Prema। "Chapter 16:White Blood Cells"। Essentials of Medical Physiology (ইংরেজি ভাষায়) (৬ সংস্করণ)। Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd। পৃষ্ঠা ১০৪। আইএসবিএন 978-93-5025-936-8।

- ↑ Kim, E. Barrett; Susan, M. Barman; Scott, Boitano; Hedden, L. Brooks। "Chapter 3: Immunity, Infection, & Inflammation"। Ganong's Review of Medical Physiology (ইংরেজি ভাষায়) (২৩ সংস্করণ)। Tata McGraw Hill Education Private Limited। পৃষ্ঠা ৬৩-৭৮। আইএসবিএন 978-0-07-067722-7।

- ↑ Ehrlich, Paul (১৮৭৮)। "Beiträge zur Theorie und Praxis der Histologischen Färbung"। Leipzig University।

- ↑ ক খ গ da Silva EZ, Jamur MC, Oliver C (২০১৪)। "Mast cell function: a new vision of an old cell"। J. Histochem. Cytochem.। 62 (10): 698–738। ডিওআই:10.1369/0022155414545334। পিএমআইডি 25062998। পিএমসি 4230976

।

। Mast cells can recognize pathogens through different mechanisms including direct binding of pathogens or their components to PAMP receptors on the mast cell surface, binding of antibody or complement-coated bacteria to complement or immunoglobulin receptors, or recognition of endogenous peptides produced by infected or injured cells (Hofmann and Abraham 2009). The pattern of expression of these receptors varies considerably among different mast cell subtypes. TLRs (1–7 and 9), NLRs, RLRs, and receptors for complement are accountable for most mast cell innate responses

- ↑ Polyzoidis S, Koletsa T, Panagiotidou S, Ashkan K, Theoharides TC (২০১৫)। "Mast cells in meningiomas and brain inflammation"। J Neuroinflammation। 12 (1): 170। ডিওআই:10.1186/s12974-015-0388-3

। পিএমআইডি 26377554। পিএমসি 4573939

। পিএমআইডি 26377554। পিএমসি 4573939  ।

। MCs originate from a bone marrow progenitor and subsequently develop different phenotype characteristics locally in tissues. Their range of functions is wide and includes participation in allergic reactions, innate and adaptive immunity, inflammation, and autoimmunity [34]. In the human brain, MCs can be located in various areas, such as the pituitary stalk, the pineal gland, the area postrema, the choroid plexus, thalamus, hypothalamus, and the median eminence [35]. In the meninges, they are found within the dural layer in association with vessels and terminals of meningeal nociceptors [36]. MCs have a distinct feature compared to other hematopoietic cells in that they reside in the brain [37]. MCs contain numerous granules and secrete an abundance of prestored mediators such as corticotropin-releasing hormone (CRH), neurotensin (NT), substance P (SP), tryptase, chymase, vasoactive intestinal peptide (VIP), vascular endothelial growth factor (VEGF), TNF, prostaglandins, leukotrienes, and varieties of chemokines and cytokines some of which are known to disrupt the integrity of the blood-brain barrier (BBB) [38–40].

[The] key role of MCs in inflammation [34] and in the disruption of the BBB [41–43] suggests areas of importance for novel therapy research. Increasing evidence also indicates that MCs participate in neuroinflammation directly [44–46] and through microglia stimulation [47], contributing to the pathogenesis of such conditions such as headaches, [48] autism [49], and chronic fatigue syndrome [50]. In fact, a recent review indicated that peripheral inflammatory stimuli can cause microglia activation [51], thus possibly involving MCs outside the brain. - ↑ Franco CB, Chen CC, Drukker M, Weissman IL, Galli SJ (২০১০)। "Distinguishing mast cell and granulocyte differentiation at the single-cell level"। Cell Stem Cell। 6 (4): 361–8। ডিওআই:10.1016/j.stem.2010.02.013। পিএমআইডি 20362540। পিএমসি 2852254

।

।

- ↑ Marieb, Elaine N.; Hoehn, Katja (২০০৪)। Human Anatomy and Physiology (6th সংস্করণ)। San Francisco: Pearson Benjamin Cummings। পৃষ্ঠা 805। আইএসবিএন 978-0-321-20413-4। অজানা প্যারামিটার

|name-list-style=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - ↑ ক খ গ Prussin C, Metcalfe DD (ফেব্রুয়ারি ২০০৩)। "4. IgE, mast cells, basophils, and eosinophils"। The Journal of Allergy and Clinical Immunology। 111 (2 Suppl): S486–94। ডিওআই:10.1067/mai.2003.120। পিএমআইডি 12592295। পিএমসি 2847274

।

।

- ↑ ক খ গ Standring, S। "CHAPTER 2 – Integrating cells into tissues"। Gray's Anatomy- The Anatomical Basis of Clinical Practice (ইংরেজি ভাষায়) (৪২তম সংস্করণ)। যুক্তরাজ্য: ELSEVIER। পৃষ্ঠা ৩৮। আইএসবিএন 978-0-7020-7705-0।

- ↑ Mescher, Anthony L.। "Chapter5: Connective tissue"। Junqueira's Basic Histology (ইংরেজি ভাষায়) (১৫ সংস্করণ)। McGraw Hill Education। পৃষ্ঠা ২৩৭-২৫৩। আইএসবিএন 978-1-26-002618-4।

- ↑ Denburg, Judah A. (১৯৯৮)। Allergy and allergic diseases: the new mechanisms and therapeutics। Totowa, NJ: Humana Press। আইএসবিএন 978-0-89603-404-4। অজানা প্যারামিটার

|name-list-style=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - ↑ Pal, Sarit; Gasheva, Olga Y.; Zawieja, David C.; Meininger, Cynthia J.; Gashev, Anatoliy A. (মার্চ ২০২০)। "Histamine-mediated autocrine signaling in mesenteric perilymphatic mast cells"। American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology। 318 (3): R590–604। ডিওআই:10.1152/ajpregu.00255.2019। পিএমআইডি 31913658। পিএমসি 7099465

|pmc=এর মান পরীক্ষা করুন (সাহায্য)। - ↑ ক খ Feather, Adam; Randall, David; Waterhouse, Mona। "3.Immunity"। Kumar and Clark's Clinical medicine (ইংরেজি ভাষায়) (১০ম সংস্করণ)। Elsevier। পৃষ্ঠা ৪০-৬৮। আইএসবিএন 978-0-7020-7868-2।

- ↑ ক খ Moon TC, Befus AD, Kulka M (২০১৪)। "Mast cell mediators: their differential release and the secretory pathways involved"। Front Immunol। 5: 569। ডিওআই:10.3389/fimmu.2014.00569

। পিএমআইডি 25452755। পিএমসি 4231949

। পিএমআইডি 25452755। পিএমসি 4231949  ।

। Two types of degranulation have been described for MC: piecemeal degranulation (PMD) and anaphylactic degranulation (AND) (Figures 1 and 2). Both PMD and AND occur in vivo, ex vivo, and in vitro in MC in human (78–82), mouse (83), and rat (84). PMD is selective release of portions of the granule contents, without granule-to-granule and/or granule-to-plasma membrane fusions. ... In contrast to PMD, AND is the explosive release of granule contents or entire granules to the outside of cells after granule-to-granule and/or granule-to-plasma membrane fusions (Figures 1 and 2). Ultrastructural studies show that AND starts with granule swelling and matrix alteration after appropriate stimulation (e.g., FcεRI-crosslinking).

Figure 1: Mediator release from mast cells ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে

Figure 2: Model of genesis of mast cell secretory granules ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে

Figure 3: Lipid body biogenesis ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে

Table 2: Stimuli-selective mediator release from mast cells ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে - ↑ Pulendran B, Ono SJ (মে ২০০৮)। "A shot in the arm for mast cells"। Nat. Med.। 14 (5): 489–90। এসটুসিআইডি 205378470। ডিওআই:10.1038/nm0508-489

। পিএমআইডি 18463655।

। পিএমআইডি 18463655।

- ↑ ক খ Penman, Ian D; Ralston, Stuart H; Strachan, Mark WJ; Hobson, Richard P। "Chapter 4: Clinical immunology"। Davidson's priciples and practice of medicine (ইংরেজি ভাষায়) (২৪তম সংস্করণ)। Elsevier। পৃষ্ঠা ৫৯-৮৬। আইএসবিএন 978-0-7020-8347-1।

- ↑ Kumar, V; Abbas, AK; Aster, JC। "Chapter 6: Disease of the Immune System"। Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease (ইংরেজি ভাষায়) (১০ম সংস্করণ)। যুক্তরাষ্ট্র: Elsevier। পৃষ্ঠা ১৮৯-২৬৬। আইএসবিএন 978-0-323-53113-9।

- ↑ Lee J, Veatch SL, Baird B, Holowka D (২০১২)। "Molecular mechanisms of spontaneous and directed mast cell motility"। J. Leukoc. Biol.। 92 (5): 1029–41। ডিওআই:10.1189/jlb.0212091। পিএমআইডি 22859829। পিএমসি 3476239

।

।

- ↑ Ehrlich, P. (১৮৭৮)। Beiträge zur Theorie und Praxis der histologischen Färbung [Contribution to the theory and practice of histological dyes] (Dissertation) (জার্মান ভাষায়)। Leipzig University। ওসিএলসি 63372150। অজানা প্যারামিটার

|name-list-style=উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য) - ↑ "Mastocyte - Definition"। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৬ আগস্ট ২০১০।

বহিঃসংযোগ[সম্পাদনা]

- Mast cells যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় চিকিৎসা গ্রন্থাগারে চিকিৎসা বিষয়ক শিরোনাম (MeSH)