মেটে রাজহাঁস

| মেটে রাজহাঁস Anser anser | |

|---|---|

| |

| মনোনিত উপপ্রজাতি, Anser anser anser, সেন্ট জেমস পার্ক, লন্ডন, ইংল্যান্ড | |

| বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাস | |

| জগৎ: | প্রাণীজগৎ |

| পর্ব: | কর্ডাটা |

| শ্রেণী: | পক্ষী |

| বর্গ: | আন্সেরিফর্মিস |

| পরিবার: | অ্যানাটিডি |

| উপপরিবার: | Anserinae |

| গোত্র: | Anserini |

| গণ: | Anser |

| প্রজাতি: | A. anser |

| দ্বিপদী নাম | |

| Anser anser (লিনিয়াস, ১৭৫৮) | |

| উপপ্রজাতি | |

| |

| প্রতিশব্দ | |

|

Anas anser লিনিয়াস, ১৭৫৮ | |

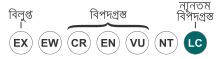

মেটে রাজহাঁস (বৈজ্ঞানিক নাম: Anser anser) বা ধূসর রাজহাঁস Anatidae (অ্যানাটিডি) গোত্র বা পরিবারের অন্তর্গত Anser (আন্সের) গণের অন্তর্ভুক্ত এক প্রজাতির রাজহাঁস।[২][৩] পাখিটি বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য এশিয়া, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দেখা যায়। মেটে রাজহাঁস বৈজ্ঞানিক নামের অর্থ রাজহাঁস (লাতিন: anser = রাজহাঁস)।[৩] সারা পৃথিবীতে এক বিশাল এলাকা জুড়ে এরা বিস্তৃত, প্রায় ৫৪ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এদের আবাস।[৪] বিগত কয়েক দশক ধরে এদের সংখ্যা বেশ সন্তোষজনক হারে বাড়ছে। সেকারণে আই. ইউ. সি. এন. এই প্রজাতিটিকে ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত বলে ঘোষণা করেছে।[১] বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী আইনে এ প্রজাতিটি সংরক্ষিত।[৩]

মেটে রাজহাঁস আন্সের গণের আদর্শ প্রজাতি। লিনিয়াস এর বৈজ্ঞানিক নাম প্রদান করার আগে এটি বুনো রাজহাঁস (Anser ferus) নামে পরিচিত ছিল। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার গৃহপালিত রাজহাঁসের পূর্বপুরুষ এরা। আবার গৃহপালিত থেকে বন্য হাঁসে পরিণত হওয়ার সংখ্যা কম নয়।

বর্ণনা[সম্পাদনা]

মেটে রাজহাঁস আন্সের গণের অন্যসব হাঁসের তুলনায় বেশ বড় ও মোটাসোটা। এর শরীর গোলাকার, নাদুসনুদুস এবং ঘাড় ও গলা যথেষ্ট মোটা। মাথা ও ঠোঁট তুলনামূলক বড়। এর পা ও পায়ের পাতা গোলাপি এবং ঠোঁট গোলাপি বা কমলা।[৫] ঠোঁটের আগা হালকা ও সাদাটে। এর দৈর্ঘ্য ৭৪ থেকে ৯১ সেমি (২৯ থেকে ৩৬ ইঞ্চি)। ডানা ৪১.২ থেকে ৪৮ সেমি (১৬.২ থেকে ১৮.৯ ইঞ্চি), লেজ ৬.২ থেকে ৬.৯ সেমি (২.৪ থেকে ২.৭ ইঞ্চি), ঠোঁট ৬.৪ থেকে ৬.৯ সেমি (২.৫ থেকে ২.৭ ইঞ্চি) ও পা ৭.১ থেকে ৯.৩ সেমি (২.৮ থেকে ৩.৭ ইঞ্চি)। এর ওজন ২.১৬ থেকে ৪.৫৬ কেজি (৪.৮ থেকে ১০.১ পা), এবং গড় ওজন প্রায় ৩.৩ কেজি (৭.৩ পা)। ডানার বিস্তার ১৪৭ থেকে ১৮০ সেমি (৫৮ থেকে ৭১ ইঞ্চি)।[৬][৭][৮] পুরুষ হাঁস সাধারণত স্ত্রী হাঁসের তুলনায় বড় হয়। পশ্চিমের তুলনায় পূর্বাঞ্চলের উপপ্রজাতিতে যৌন দ্বিরূপতা বেশি দেখা যা। যেমন rubirostris উপপ্রজাতি মনোনিত উপপ্রজাতির তুলনায় আকারে বড়।[৫]

মেটে রাজহাঁসের গলা বেশ লম্বা। প্রাপ্তবয়স্ক পাখির মাথা ও গলা হালকা ধূসর রঙের। কোমর কালচে ও উপরের লেজ-ঢাকনি সাদা। ডানায় সাদা চিকন ডোরা দাগ রয়েছে। দেহতল বাদামি-ধূসর। পায়ের পরে পেট অবসারণী-ঢাকনি পর্যন্ত সাদা। ওড়ার সময় ডানার ফ্যাকাসে সম্মুখভাগ স্পষ্ট চোখে পড়ে। স্ত্রী ও পুরুষ রাজহাঁস দেখতে একই রকম। অপ্রাপ্তবয়স্ক পাখির পিঠ হালকা খয়েরি এবং পেটের পালকের বেড় অস্পষ্ট।[৩][৫]

মেটে রাজহাঁস গৃহপালিত রাজহাঁসের মতই হঅঅঅঙ্ক... করে উচ্চস্বরে ডাকে।[৫]

বিস্তৃতি ও আবাস[সম্পাদনা]

পুরাতন বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে এ প্রজাতিটি ঘুরে বেড়ায়। সুবিধাজনক জায়গা পেলেই এরা প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি করে। একসময় সমগ্র ইউরোপ জুড়ে বংশবৃদ্ধি করলেও বর্তমানে কেবল দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপেই এদের বংশবৃদ্ধি করতে দেখা যায়। পুবে সমগ্র এশিয়া হয়ে একদম চীন পর্যন্ত এদের দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকায় যাদের দেখা যায় তারা আসলে গৃহপালিত, নয়তো সাবেক গৃহপালিত হাঁসের বন্য বংশধর। অবশ্য ইউরোপ থেকেও এরা উত্তর আমেরিকায় গমন করে, তবে তা অনিয়মিত।[৯]

বাংলাদেশে প্রধানত শীতকালে বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের সমুদ্র-উপকূলবর্তী এলাকায় এদের দেখা যায়। এছাড়া ঢাকা ও সিলেট বিভাগের বড় বড় হাওড় ও বিলে এরা পরিযায়ী হয়ে আসে।[৩]

ব্রিটেনে এদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে। বর্তমানে স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে এরা বংশবৃদ্ধি করছে। অবশ্য বিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় (বিশেষত পার্কে) এদের অবমুক্ত করা হয়েছে এবং তার ফলে তারা বেশ সন্তোষজনক সংখ্যায় বেড়ে গিয়েছিল। মেটে রাজহাঁস সমুদ্রোপকূল, নদনদী, হ্রদ, নিচু জলাবদ্ধ জমি, আর্দ্র তৃণভূমি ও ফসলি ক্ষেতে বিচরণ করে।[৩]

নরওয়েতে বিগত পনের থেকে বিশ বছরে এদের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচগুণ বেড়ে গেছে। ফলে নরওয়ের কৃষকদের জন্য এ প্রজাতিটি একটি বালাই হিসেবে দেখা দিয়েছে। ঠিক একই রকম সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে গোলাপিপা রাজহাঁসকে ঘিরে।

চিত্রশালা[সম্পাদনা]

-

সম্ভবত গৃহপালিত হাঁসের সাথে মেটে রাজহাঁসের সংকর: মাথা তুলনামুলক বড় ও গলা সর্পিলাকার

তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]

- ↑ ক খ "Anser anser"। The IUCN Red List of Threatened Species। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৮ অক্টোবর ২০১৩।

- ↑ রেজা খান (২০০৮)। বাংলাদেশের পাখি। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। পৃষ্ঠা ১১৭–৮। আইএসবিএন 9840746901।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ জিয়া উদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) (২০০৯)। বাংলাদেশ উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষ: পাখি, খণ্ড: ২৬। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। পৃষ্ঠা ১৫–৬।

- ↑ "Greylag Goose, Anser anser"। BirdLife International। ২০১১-০৬-৩০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১৩-০৯-১৮।

- ↑ ক খ গ ঘ Madge, Steve; Burn, Hilary (১৯৮৮)। Waterfowl: an Identification Guide to the Ducks, Geese, and Swans of the World। Boston: Houghton Mifflin। আইএসবিএন 0-395-46727-6।

- ↑ Dunning, John B., Jr., সম্পাদক (১৯৯২)। CRC Handbook of Avian Body Masses। CRC Press। আইএসবিএন 978-0-8493-4258-5।

- ↑ Ogilvie, M. A.; Young, S. (২০০৪)। Wildfowl of the World। New Holland Publishers। আইএসবিএন 978-1-84330-328-2।

- ↑ "Greylag Goose"। oiseaux-birds.com। ১৯ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৭ অক্টোবর ২০১১।

- ↑ Johnsgard, Paul A. (২০১০) [1978]। Ducks, Geese, and Swans of the World (revised online সংস্করণ)। Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press।

বহিঃসংযোগ[সম্পাদনা]

- Ageing and sexing (PDF) by Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze

- RSPB A to Z of UK Birds

- Greylag Goose pictures ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে Wildlife Greylag Goose photos- adult with nestlings and voice

- Strong increase in the number of greylag goose in Norway[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ] (PDF, in Norwegian, by the Norwegian Institute for Nature Research)

- আইইউসিএন লাল তালিকার ন্যূনতম উদ্বেগজনক প্রজাতি

- আন্সের

- এশিয়ার পাখি

- ইউরোপের পাখি

- আফ্রিকার পাখি

- বাংলাদেশের পাখি

- ভারতের পাখি

- নেপালের পাখি

- ভুটানের পাখি

- শ্রীলঙ্কার পাখি

- পাকিস্তানের পাখি

- মালদ্বীপের পাখি

- মিয়ানমারের পাখি

- লাওসের পাখি

- ভিয়েতনামের পাখি

- চীনের পাখি

- ১৭৫৮-এ বর্ণিত পাখি

- কার্ল লিনিয়াস কর্তৃক নামকরণকৃত ট্যাক্সা

- ইউরেশিয়ার পাখি