তুরদুলো

তুরদুলো বা তুরদুলিরা (গ্রিক - Tourduloi; স্পেনীয় - Túrdulos) হল প্রাকরোমীয় যুগে ইবেরীয় উপদ্বীপে বসবাসকারী একটি উপজাতি। উপদ্বীপের দক্ষিণে গুয়াদিয়ানা ও গুয়াদালকিবিবির নদীর উপত্যকায় তারা তাদের বসতি গড়ে তুলেছিল। বর্তমান পর্তুগালের দক্ষিণ ও মধ্য অঞ্চল - বেইরা লিতোরাল প্রদেশের পূর্ব দিক, এস্ত্রেমাদুরা প্রদেশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল ও আলেনতেজো প্রদেশের গুয়াদিয়ানা নদী উপত্যকা বরাবর অঞ্চল এবং বর্তমান স্পেনের এক্সত্রামাদুরা ও আন্দালুসিয়ায় তারা মূলত বসবাস করত। অর্থাৎ, তাদের বসবাসের অঞ্চলটি ছিল স্পেনের লা সেরেনা থেকে গ্রানাদার লা ভেগা দেল খেনিল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং মোটামুটিভাবে ওরেতানিয়া ও তুরদেতানিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। তাদের রাজধানী ছিল ওপিডাম দে ইবোলকা (Ibolca, উচ্চারান্তরে ইপোলকা, Ipolka)। এই শহর পরে রোমানদের কাছে ওবুলকো (Obulco) নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে এর নাম পোরকুনা, কর্দোবা ও খায়েন প্রদেশের মধ্যে এর অবস্থান।

তাদের সম্পর্কে যেটুকু জানা যায়, তার থেকে মনে হয়, অন্যান্য ইবেরীয় উপজাতির থেকে তাদের ভাষা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। যতদূর সম্ভব তারতেশীয় গোষ্ঠীর ভাষা থেকে এর উদ্ভব ঘটেছিল। তাদের পশ্চিম ও দক্ষিণে বসবাস করত তুরদেতানোরা, উত্তরে ছিল কার্পেতানোদের বসতি; পশ্চিমে বাস করত কোনিওরা ও পূর্বে ওরেতানোরা। কর্দিয়েরা পেনিবেতিকা পর্বতশ্রেণী এদের বসবাসস্থলের দক্ষিণদিকে প্রাকৃতিক সীমা হিসেবে অবস্থান করত; পূর্বদিকে এদের বসতি বর্তমান স্পেনের ফুয়েন্তে দে আন্দালুথিয়া শহর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তবে এদে্র সাথে বর্তমান পর্তুগালের মাঝামাঝি সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী তুরদুলো বিয়েখো বা তুরদুলো অপিদানোদের গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। তারা যে এলাকায় বসবাস করত, তা সাংস্কৃতিকভাবে লুসিতানোদের প্রভাবযুক্ত অঞ্চল ছিল। স্ট্রাবো ও প্লিনির মতে তারা কোনিও ও অন্যান্য কেল্টীয় জাতির সাথে উত্তর থেকে এই অঞ্চলে এসে প্রবেশ করেছিল।

উদ্ভব

[সম্পাদনা]ইবোলকা ছাড়া আর যে যে প্রাকরোমীয় জনপদ তুরদুলো সংস্কৃতির সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট সেগুলি হল - বুদুয়া (আজকের স্পেনের বাদাখোথ), দিপো (লোবোন), মিরোব্রিগা (কাপিয়া) ও সিসাপো (আলমাদেন)। যদিও প্রাচীন যেসব লেখাপত্রে তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার থেকে মনে করা হয় প্রতিবেশী তুরদেতানোদের থেকেই তাদের উদ্ভব, সে ব্যাপারে কোনও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। নৃতাত্ব্বিকভাবেও তুরদুলোদের উৎস সম্পর্কে তাই এখনও পর্যন্ত আমরা কিছুটা অন্ধকারে। অন্যদিকে তাদের ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি বিভিন্ন কবরে খোদাই করা কিছু লিপি থেকে। ঐসব লিপি পরীক্ষা করে যা বোঝা গেছে, তারা একধরনের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ব্যবহার করত।[১] কেউ কেউ মনে করেন তাদের ব্যবহৃত ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার যে শাখা আনাতোলিয়ায় ব্যবহৃত হত, বিশেষত মাইসীয় ভাষার বেশ কাছাকাছি।[১] আবার সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনেকের মতে তাদের সাথে পশ্চিম বলকান অঞ্চলের অধিবাসী ইলিরীয় ও লিগুয়ারীয়দের মিল ছিল।[১] তবে পরবর্তী দিকে তারা প্রতিবেশী উপজাতি কেলতিকোদের প্রভাবে কেল্টীয় ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

ইতিহাস

[সম্পাদনা]খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর গ্রিক ভৌগোলিক ও আবিষ্কারক পিথিয়াসের মতে (প্রথম শতাব্দীর বিখ্যাত গ্রিক ভৌগোলিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক স্ট্রাবোর লেখায় উল্লেখ থেকে আমরা এ সম্পর্কে জানতে পারি[২]), তুরদুলোদের আদি বাসভূমি ছিল তুরদেতানিয়ার উত্তরে অবস্থিত। এই অঞ্চলেই বেতিস নদীর উপত্যকায় (আজকের গুয়াদালকিবির নদী) প্রাচীন গ্রিক নথিতে উল্লিখিত কিছুটা উপকথার রাজ্য তারতেসোস অবস্থিত ছিল।[৩][৪] আজকের স্পেনের এক্সত্রামাদুরা অঞ্চলের বাদাখোথ শহর যেখানে অবস্থিত, সেখানেই তাদের প্রাচীন রাজধানী রেগিনা তুরদুলোরাম অবস্থিত ছিল।

৫৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ তারতেসোস রাজ্যের পতন ঘটলে[৫], খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ ও ৫ম শতাব্দীতে কেলতিকোরা উত্তর থেকে এসে এই অঞ্চলে ঢুকতে শুরু করে। সম্ভবত সেই কারণেই তুরদূলোরাও তাদের আদি বাসভূমি ছেড়ে কিছুটা পশ্চিমে সরে যেতে বাধ্য হয়।[৬] তাদের একটা বড় অংশ আনাস উপত্যকায় (আজকের গুয়াদিয়ানা নদী উপত্যকা) নতুন করে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে রোমানদের কাছে এই অঞ্চলটির পরিচিতি হয় বেতিরিয়া তুরদুলোরাম (Baeturia Turdulorum) নামে; মোটামুটিভাবে আজকের পর্তুগালের আলেনতেজো অঞ্চলের পূর্বাংশ, স্পেনের বাদাখোথ প্রদেশের পশ্চিমাংশ ও উয়েলবা প্রদেশের দক্ষিণপশ্চিমাংশ জুড়ে ছিল এই বেতিরিয়া তুরদুলোরাম অঞ্চলটির অবস্থান; এইকারণেই এই অঞ্চলটি আজও স্থানীয়ভাবে কখনও কখনও বেতিথি তুরদুলি নামে উল্লিখিত হয়। আবার কিছু অংশ আরও কিছুটা দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে তেজো নদীর মোহনায় আজকের সেতুবাল অঞ্চলে এবং সাদো নদীর (টলেমির ভূগোলে কালিপোস বলে উল্লিখিত)[৭] নিম্নউপত্যকায় বসতি স্থাপন করে; প্লিনির মতে, এরাই পরে বারদিলি নামে পরিচিত হয়।[৮]

তুরদুলো লিপি

[সম্পাদনা]

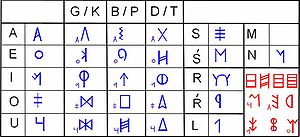

তুরদুলোদের নিজস্ব ভাষা ও লিপি ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে তারতেশীয় ভাষা ও লিপি থেকে তার উদ্ভব হয়েছিল। তাদের লিপির সাথে প্রাচীন ইসপ্যানিক (প্যালিও-ইসপ্যানিক) লিপির অনেক মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। তাদের লিপির বিভিন্ন বর্ণগুলির আকার ও তাদের দ্বারা চিহ্নিত শব্দ - দুই'এর সাথেই দক্ষিণপশ্চিম ইবেরিয়ায় ব্যবহৃত লিপির অনেক মিল আবিষ্কৃত হয়েছে। অর্থাৎ ইবেরীয় ভাষার সাথে তাদের ভাষা ও লিখন পদ্ধতির সম্পর্ক ছিল। তবে এই প্রাচীন ইসপ্যানিক লিপির উদ্ভব সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা এখনও কোনও ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারেননি। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে ফিনিশীয় লিপি থেকেই সরাসরি তার উদ্ভব, আবার কারু কারুর মতে গ্রিক বর্ণমালার সাথেও তার উদ্ভবের সম্পর্ক আছে।

গ্রেকো-ইবেরিকো বর্ণমালা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত প্রাচীন ইসপ্যানিক বর্ণমালার কতগুলি সাধারণ নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে, যার সাহায্যে তাদের সহজেই চিহ্নিত করা যায় - বিভিন্ন স্পর্শধ্বনিগুলি ('প', 'চ', 'ত', প্রভৃতি) সেখানে কোনও স্বরধ্বনির সাথে মিলিত হয়ে একেকটি মাত্রা বা অক্ষর হিসেবে বর্ণমালায় একেকটি বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত থাকে; অন্যদিকে বাকি স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির জন্য একটি করে নিজস্ব বর্ণ নির্দিষ্ট থাকে। অর্থাৎ, বর্ণমালার সিস্টেম হিসেবে তাদের বর্ণমালাকে শুধুমাত্র আলফাবেট (মাত্রাহীন বা একক ধ্বনিসূচক বর্ণ) বা শুধুমাত্র মাত্রাসহ লিপি বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। বরং তাদের বর্ণমালা এই দুইধরনের সিস্টেমের একধরনের মিশ্রণ। ভাষাবিজ্ঞা্নে এইধরনের বর্ণমালাকে আংশিক মাত্রাসহ লিপি (semi syllabary) বলে বর্ণনা করা হয়। তারতেশীয় বর্ণমালা বা তার থেকে উদ্ভূত অন্যান্য বর্ণমালার বিশেষত্ব হল - এক্ষেত্রে মাত্রাসহ বর্ণগুলি থেকে স্বরধ্বনিগুলি ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হওয়ার দিকে এগোয়। অন্যান্য প্রাচীন ইসপ্যানিক বর্ণমালার ক্ষেত্রে বিষয়টি ঠিক বিপরীত। ফলে কারু কারুর মতে এই বর্ণমালা মাত্রাসহ বর্ণ থেকে মাত্রাহীন বর্ণের দিকে যাত্রার উদাহরণ, আবার কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে এই যাত্রাপথের অভিমুখ ঠিক তার উলটো। জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ উলরিখ স্মল এই মিশ্র বর্ণমালার বৈশিষ্ট্যটি আবিষ্কার করেন ও এই বর্ণমালার বিভিন্ন বর্ণগুলিকে প্রথম মাত্রাসহ, স্বরধ্বনিমূলক ও ব্যঞ্জনধ্বনিমূলক হিসেবে আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করেন।[৯][১০] যাইহোক, এখনও পর্যন্ত গবেষকরা এই বিষয়ে কোনওরকম স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হননি।

তথ্যসূত্র

[সম্পাদনা]- ↑ ক খ গ Ferreira do Amaral, Povos Antigos em Portugal... (1992), pp. 66; 69; 112-113; 120-121; 124; 137; 162; 189.

- ↑ Strabo, Geographikon, III, 1, 6.

- ↑ Strabo. Geography. Book III Chapter 2 verse 11.

- ↑ Freeman, Phillip M. (2010). "10: Ancillary study: Ancient references to Tartessos". Celtic from the West. Oxbow Books, Oxford, UK. p. 322. ISBN 978-1-84217-410-4.

- ↑ Macrobius, Saturnalia, 1: 20, 25.

- ↑ Herodotus, Istoriai, II, 33; IV, 49.

- ↑ Ptolemy, Geographika, II, 5.

- ↑ Pliny the Elder, Natural History, IV, 116-118.

- ↑ Schmoll Ulrich. Die Sprachen der vorkeltischen Indogermanen Hispaniens und das Keltiberische. Harrassowitz, 1959.

- ↑ Schmoll Ulrich. Die südlusitanischen Inschriften. Harrassowitz, 1961.

গ্রন্থসূচী

[সম্পাদনা]- Ángel Montenegro et alii, Historia de España 2 - colonizaciones y formación de los pueblos prerromanos (1200-218 a.C), Editorial Gredos, Madrid (1989) আইএসবিএন ৮৪-২৪৯-১৩৮৬-৮

- Alberto Lorrio J. Alvarado, Los Celtíberos, Universidad Complutense de Madrid, Murcia (1997) আইএসবিএন ৮৪-৭৯০৮-৩৩৫-২

- Francisco Burillo Mozota, Los Celtíberos, etnias y estados, Crítica, Barcelona (1998, revised edition 2007) আইএসবিএন ৮৪-৭৪২৩-৮৯১-৯

- García-Bellido, M. P. «Célticos y túrdulos en la Beturia según sus documentos monetales», en Celtas y túrdulos: la Beturia, Cuadernos emeritenses 9, Mérida, 255-292. 1995.

- João Ferreira do Amaral & Augusto Ferreira do Amaral, Povos Antigos em Portugal – paleontologia do território hoje Português, Quetzal Editores, Lisboa (1997) আইএসবিএন ৯৭২-৫৬৪-২২৪-৪

- Jorge de Alarcão, O Domínio Romano em Portugal, Publicações Europa-América, Lisboa (1988) আইএসবিএন ৯৭২-১-০২৬২৭-১

- Jorge de Alarcão et alii, De Ulisses a Viriato – O primeiro milénio a.C., Museu Nacional de Arqueologia, Instituto Português de Museus, Lisboa (1996) আইএসবিএন ৯৭২-৮১৩৭-৩৯-৭

- Luis Berrocal-Rangel, Los pueblos célticos del soroeste de la Península Ibérica, Editorial Complutense, Madrid (1992) আইএসবিএন ৮৪-৭৪৯১-৪৪৭-৭

- VV. AA. Celtas y túrdulos: la Beturia, Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, Mérida, 1995.