খয়েরি হাঁড়িচাচা

| খয়েরি হাঁড়িচাচা | |

|---|---|

| |

| বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাস | |

| জগৎ: | প্রাণীজগৎ |

| পর্ব: | কর্ডাটা |

| শ্রেণী: | পক্ষী |

| বর্গ: | প্যাসারিফর্মিস |

| পরিবার: | Corvidae |

| গণ: | Dendrocitta |

| প্রজাতি: | D. vagabunda |

| দ্বিপদী নাম | |

| Dendrocitta vagabunda (ল্যাথাম, ১৭৯০) | |

| |

| বৈশ্বিক বিস্তৃতি (উপপ্রজাতিক বিস্তৃতিসহ) | |

| প্রতিশব্দ | |

|

Coracias vagabunda | |

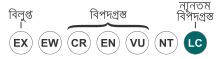

খয়েরি হাঁড়িচাচা (বৈজ্ঞানিক নাম: Dendrocitta vagabunda) বা শুধু হাঁড়িচাচা Corvidae (কর্ভিডি) গোত্র বা পরিবারের অন্তর্গত Dendrocitta (ডেন্ড্রোসিট্টা) গণের এক প্রজাতির লম্বা লেজের পাখি।[১][২] খয়েরি হাঁড়িচাচার বৈজ্ঞানিক নামের অর্থ "ভবঘুরে গাছ দোয়েল" (গ্রিক dendron = গাছ, kitta = দোয়েল; ল্যাটিন vagabunda = ভবঘুরে)।[২] সারা পৃথিবীতে এক বিশাল এলাকা জুড়ে এদের আবাস, প্রায় ৪৩ লাখ ৬০ হাজার বর্গ কিলোমিটার।[৩] বিগত কয়েক দশক ধরে এদের সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে। সেকারণে আই. ইউ. সি. এন. এই প্রজাতিটিকে Least Concern বা ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত বলে ঘোষণা করেছে।[৪] বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী আইনে এ প্রজাতিটি সংরক্ষিত।[২] বাংলাদেশে আঞ্চলিক ভাবে পাখিটি তাউড়া, তাড়ে, লেজঝোলা, ঢেঁকিল্যাজা, কুটুম পাখি ইত্যাদি নামে পরিচিত।[৫]

বিস্তৃতি[সম্পাদনা]

দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ জুড়ে খয়েরি হাঁড়িচাচার বিচরণ। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, চীন, থাইল্যান্ড, লাওস, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া এই প্রজাতিটির মূল আবাসস্থল। এছাড়া সিঙ্গাপুরে পাখিটি অবমুক্ত করা হয়েছে।[৪]

উপপ্রজাতি[সম্পাদনা]

খয়েরি হাঁড়িচাচার মোট নয়টি উপপ্রজাতি শনাক্ত করা গেছে।[৬] উপপ্রজাতিগুলো হল:

- D. v. bristoli (Paynter, 1961) - পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণে করাচি পর্যন্ত এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দেহরাদুন পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি।

- D. v. vagabunda ( Latham, 1790) - উত্তর প্রদেশের পূর্ব প্রান্ত হয়ে বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য ও অন্ধ্র প্রদেশ পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি।

- D. v. behni (Steinheimer, 2009) - দক্ষিণ গুজরাত (সুরাট) থেকে মধ্য ও দক্ষিণ কর্ণাটক হয়ে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি সীমাবদ্ধ।

- D. v. parvula (Whistler & Kinnear, 1932) - এদের প্রধান বিস্তৃতি দক্ষিণ কর্ণাটক ও কেরালা জুড়ে।

- D. v. pallida (Blyth, 1846) - এদের প্রধান আবাস দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের ইস্টার্ন ঘাটসের গোদাবরী নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্ত।

- D. v. sclateri (Stuart Baker, 1922) - উত্তর ও পশ্চিম মায়ানমার জুড়ে এদের বিস্তৃতি।

- D. v. kinneari (Stuart Baker, 1922) - মধ্য ও পূর্ব মায়ানমার, দক্ষিণ চীন (দক্ষিণ-পশ্চিম ইউনান প্রদেশ) এবং উত্তর-পশ্চিম থাইল্যান্ড জুড়ে এদের বিস্তৃতি।

- D. v. saturatior (Ticehurst, 1922) - এদের প্রধান আবাস দক্ষিণ মায়ানমার ও দক্ষিণ-পশ্চিম থাইল্যান্ড।

- D. v. sakeratensis (Gyldenstolpe, 1920) - মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, মধ্য লাওস এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম জুড়ে এদের বিস্তৃতি।

বিবরণ[সম্পাদনা]

খয়েরি হাঁড়িচাচা লালচে চোখ ও লম্বা লেজবিশিষ্ট সর্বভূক পাখি। এদের দৈর্ঘ্য কমবেশি ৫০ সেন্টিমিটার, ডানা ১৫ সেন্টিমিটার, ঠোঁট ৩.২ সেন্টিমিটার, পা ৩.৩ সেন্টিমিটার ও লেজ ২৩ সেন্টিমিটার। ওজন ১১৫ গ্রাম।[২] প্রাপ্তবয়স্ক পাখির পিঠের দিক লালচে-বাদামি। দেহের নিচের দিক খয়েরি রঙের। মাথা, ঘাড়ের পিছনের অংশ এবং বুক কালচে-স্লেট ধূসর। দেহের পিছনের ভাগ লালচে। পেট ও অবসারণী ঈষৎ পীত বর্ণের। ডানার পালক-ঢাকনি কালো। ডানার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত খোপ খোপ সাদা বা ফিকে ধূসর পালক থাকে। এর সাদা পট্টি ওড়ার সময় স্পষ্ট চোখে পড়ে। লম্বা ধূসর লেজের আগায় কালো ফিতা থাকে। চোখ কমলা-বাদামি থেকে সামান্য বাদামি লাল। ঠোঁট বলিষ্ঠ। ঠোঁটের রঙ কালচে-ধূসর। ঠোঁটের গোড়ার নিচের অংশ অপেক্ষাকৃত হালকা। পা ও পায়ের পাতা কালচে-বাদামি। স্ত্রী ও পুরুষ পাখির চেহারা অভিন্ন। অপ্রাপ্তবয়স্ক পাখির মাথা তুলনামূলক বাদামি। এছাড়া ডানার পালক-ঢাকনিতে পীতাভ আভা থাকে। লেজের আগা ফিকে পীতাভ এবং মুখের রঙ মেটে হয়।[২][৭]

স্বভাব[সম্পাদনা]

খয়েরি হাঁড়িচাচা সাধারণত খোলা বন, বনের ধার, বৃক্ষবহুল অঞ্চল, বাগান, গ্রাম, রাস্তার ধারের গাছ এমনকি শহুরে পার্কেও বিচরণ করে। সাধারণত একা, জোড়ায় জোড়ায় কিংবা পারিবারিক দলে ঘুরে বেড়ায়। এদের জোড়ার বন্ধন বেশ শক্ত থাকে। এরা বছরের পর বছর একসাথে থাকে ও বংশবৃদ্ধি করে যায়। পত্রবহুল গাছে কিংবা মাটিতে ঝরাপাতা উল্টে এরা খাবার খোঁজে। মাটিতে এদের খুব কম নামতে দেখা যায়। এদের খাদ্যতালিকায় রয়েছে বিভিন্ন পোকামাকড়, পাকা ফল, ফুলের মধু, অমেরুদণ্ডী প্রাণী, ব্যাঙ (গেছোব্যাঙ বেশি প্রিয়), ছোট সরীসৃপ, ছোট সাপ, বাদুড়, ইঁদুর, ছুঁচো, কাঠবিড়ালী, পাখির ছানা ও ডিম এবং পচা মাংস। বিপদে পড়লে এরা কেঁচো, বিছে, মাকড়সা, শামুক ও চামচিকা খায়। এরা খুব একটা ভাল শিকারী নয়। মাঝে মাঝে দুই সদস্যের ছোট দলের মাধ্যমে একযোগে শিকার করে। পাখির জগতে এরা ডাকাত পাখি হিসেবে পরিচিত। কারণ এরা অন্য পাখির ডিম ও বাচ্চা খায়। কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ এদের পাখিদের তাড়া খেতে হয়। মাঝে মাঝে এরা উঁচু কণ্ঠে ডাকে: কিটার-কিটার-কিটার...., চাটুক্-চুক্-চ্যাক্-চ্যাক্...., মী-আউ....।[২] এরা কর্কশ স্বরে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে ডাকে। সে জন্য বাংলাদেশের কোথাও কোথাও একে ক্যাঁচ ক্যাঁইচ্চা নামে ডাকা হয়।[১] এরা আবার চাপা অট্টহাসির মত ডাক ছাড়তে পারে।[৫]

প্রজনন[সম্পাদনা]

মার্চ থেকে জুলাই এদের প্রধান প্রজনন মৌসুম। বাসা বাঁধার জায়গা নির্বাচন করতে এক থেকে তিনদিন সময় লাগে। বাসা বানাতে ৪-৭ দিন সময় লাগে। স্ত্রী ও পুরুষ হাঁড়িচাচা উভয়ে মিলে বাসা বানায়। বনের ধারে লতা, ডালপালা, বাঁশের কঞ্চি, পাতা ও মূল দিয়ে বাসা করে। বাসা গোলাকার ও কাকের বাসার মত আগোছালো। ভূমি থেকে বাসার উচ্চতা ৬ থেকে ৮ মিটার উঁচুতে হয়। বাসা বানানো হলে ৪-৫টি ডিম পাড়ে। ডিম রঙে ব্যাপক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত ডিমের বর্ণ স্যামন-সাদা রঙের হয়। এছাড়া সবুজাভ, পাটকিলে, লালচে ও গোলাপি ডিমও দেখা যায়। ডিমের উপর অনেক সময় লালচে বাদামি ছিট ছিট থাকে। ডিম আকারে কিঞ্চিৎ গোলাকার হয়। ডিমের মাপ ২.৯ × ২.১ সেন্টিমিটার।[২] ১৭-১৯ দিনে ডিম ফুটে ছানা বের হয়। বাবা-মা উভয়ে ছানাদের খাওয়ানোর ভার নেয়। ২৯-৩০ দিনে ছানারা বাসা ছাড়ে।[৫]

-

একজোড়া হাঁড়িচাচা

-

সম্বরের মাথায় খাবার খুঁজছে হাঁড়িচাচা

-

পাকা পেঁপে ঠুকরে খাচ্ছে হাঁড়িচাচা

-

মানুষের হাতে

-

খুব কাছে থেকে

-

জন গুল্ড কর্তৃক অঙ্কিত হাঁড়িচাচা

তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]

- ↑ ক খ রেজা খান, বাংলাদেশের পাখি (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ২১৮।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জিয়া উদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), বাংলাদেশ উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষ: পাখি, খণ্ড: ২৬ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৯), পৃ. ৩২৬।

- ↑ Dendrocitta vagabunda ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৩ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে, BirdLife International এ খয়েরি হাঁড়িচাচা বিষয়ক পাতা।

- ↑ ক খ Dendrocitta vagabunda[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ], The IUCN Red List of Threatened Species এ খয়েরি হাঁড়িচাচা বিষয়ক পাতা।

- ↑ ক খ গ শরীফ খান, বাংলাদেশের পাখি (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০১২), পৃ. ৩২৮।

- ↑ Rufous Treepie ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ১৫ মার্চ ২০১৬ তারিখে, The Internet Bird Collection এ খয়েরি হাঁড়িচাচা বিষয়ক পাতা।

- ↑ Baker, EC Stuart, The Fauna of British India, Including Ceylon and Burma. Birds. Volume 1, (London: Taylor and Francis, 1922), pp. 48–52.

বহিঃসংযোগ[সম্পাদনা]

- খয়েরি হাঁড়িচাচা বিষয়ক আরও তথ্য

- ARKive, খয়েরি হাঁড়িচাচার আরও আলোকচিত্র।

- আইইউসিএন লাল তালিকার ন্যূনতম উদ্বেগজনক প্রজাতি

- ভারতের পাখি

- বাংলাদেশের পাখি

- পাকিস্তানের পাখি

- নেপালের পাখি

- ভুটানের পাখি

- মিয়ানমারের পাখি

- থাইল্যান্ডের পাখি

- কম্বোডিয়ার পাখি

- লাওসের পাখি

- ভিয়েতনামের পাখি

- সিঙ্গাপুরের পাখি

- চীনের পাখি

- ডেন্ড্রোসিটা

- এশিয়ার পাখি

- ১৭৯০-এ বর্ণিত পাখি

- দক্ষিণ এশিয়ার পাখি

- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাখি

- জন ল্যাথাম (পক্ষীবিদ) কর্তৃক নামকরণকৃত ট্যাক্সা