কেপলার-৭

| পর্যবেক্ষণ তথ্য ইপক জে২০০০ বিষুব জে২০০০ | |

|---|---|

| তারামণ্ডল | বীণা (তারামণ্ডল) |

| বিষুবাংশ | ১৯ঘ ১৪মি ১৯.৫৬২৩সে[১] |

| বিষুবলম্ব | +৪১° ০৫′ ২৩.৩৬৭″[১] |

| আপাত মান (V) | ১৩.০০৫±০.০৩৯[২] |

| বৈশিষ্ট্যসমূহ | |

| বর্ণালীর ধরন | G0[৩] |

| আপাত মান (জে) | ১১.৮৩৩±০.০২০[৪] |

| আপাত মান (এইচ) | ১১.৬০১±০.০২২[৪] |

| আপাত মান (কে) | ১১.৫৩৫±০.০২০[৪] |

| আপাত মান (বি) | ১৩.৬২০±০.০২৯[২] |

| জ্যোতির্মিতি | |

| অরীয় বেগ (Rv) | +0.40 ± 0.10[৫] কি.মি./সে. |

| যথার্থ গতি (μ) | বি.বাং.: −২.৯৩৭(১৫)[১] mas/yr বি.ল.: −২১.০৮৪(১৪)[১] mas/yr |

| লম্বন (π) | ১.০৩১৯ ± ০.০১২১[১] mas |

| দূরত্ব | ৩,১৬০ ± ৪০ ly (৯৭০ ± ১০ pc) |

| বিবরণ [৫] | |

| ভর | ১.৩৪৭+০.০৭২ −০.০৫৪ M☉ |

| ব্যাসার্ধ | ১.৮৪৩+০.০৪৮ −০.০৬৬ R☉ |

| উজ্জ্বলতা | ৪.১৫+০.৬৩ −০.৫৪ L☉ |

| ভূপৃষ্ঠের অভিকর্ষ (log g) | ৩.৯৮ ± ০.১০ |

| তাপমাত্রা | ৫৯৩৩ ± ৪৪ K |

| ধাতবতা [Fe/H] | +০.১১ ± ০.০৩ dex |

| আবর্তনশীল বেগ (v sin i) | ৪.২ ± ০.৫ km/s |

| বয়স | ৩.৩ ± ০.৪ Gyr |

| অন্যান্য বিবরণ | |

| ডাটাবেস তথ্যসূত্র | |

| এসআইএমবিএডি | ডাটা |

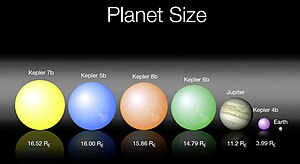

কেপলার-৭ হল বীণা তারামণ্ডললের একটি নক্ষত্র, যা কেপলার মিশনের নজরে আসা পৃথিবী সাদৃশ গ্রহ খোঁজার উদ্দেশ্যে নাসা কর্তৃক পরিচালিত একটি অভিযান। কেপলারের পাঁচটি আবিষ্কৃত গ্রহের মধ্যে এটি চতুর্থতম। গ্রহটি বৃহস্পতি গ্রহের সমান, গ্যাসে পূর্ণ এবং খুব হালকা।[৬] নক্ষত্রটি সূর্যের চেয়ে বড়, এবং এটি প্রায় সূর্যের ব্যাসার্ধের চেয়ে দ্বিগুণ। কিছুটা ধাতব সমৃদ্ধ, গ্রহ প্রভাব এই আকৃতির প্রধান কারণ। আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির ২০১০ সালের ৪ জানুয়ারির সভায় কেপলার-৭-এর পরিচয় তুলে ধরা হয়।

নামকরণ ও আবিষ্কার

[সম্পাদনা]কেপলার-৭ কেপলার মহাকাশযানের নামে নামকরণকৃত সপ্তম নক্ষত্র, যেটি পৃথিবী থেকে দেখা যায় এরূপ নক্ষত্রের পথের মধ্যে পৃথিবী সাদৃশ গ্রহ খোঁজার কাজে ব্যবহৃত নাসার একটি প্রকল্প।[৭] কেপলার মহাকাশযান ৪টি গ্রহ সহ কেপলার-৭ নক্ষত্রটি আবিষ্কার করে, এবং সঠিক পরিমাপ করতে সক্ষম হয়।[৮] ২০১০ সালের ৪ জানুয়ারি, ওয়াশিংটন, ডি.সি.-তে আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির ২১৫তম সভায় কেপলার-৪বি, কেপলার-৫বি, কেপলার-৬বি ও কেপলার-৮ সহ কেপলার-৭বি আবিষ্কারের ঘোষণা করা হয়। কেপলার-৭বি সল্প ঘনত্তের হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[৬]

কেপলার মহাকাশযান প্রাথমিকভাবে গ্রহটি আবিষ্কার করে, এবং হাওয়াই, টেক্সাস, অ্যারিজোনা, ক্যালিফোর্নিয়া এবং কানাডার পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করে।[৯]

বৈশিষ্ট্যসমূহ

[সম্পাদনা]কেপলার-৭ সূর্যের মত একটি নক্ষত্র যা ১.৩৪৭ Msun এবং ১.৮৪৩ Rsun। এর অর্থ নক্ষত্রটি সূর্য থেকে ৩৫% বেশি ভারী এবং ৮৪% বেশি প্রশস্ত। নক্ষত্রটির আনুমানিক বয়স ৩.৫ (±১) বিলিয়ন বছর। আর অনুমান করা হচ্ছে এর ধাতব গুণ [Fe/H] = ০.১১ (± ০.০৩), এর অর্থ কেপলার-৭ সূর্য থেকে আনুমানিক ৩০% বেশি ধাতব সমৃদ্ধ; ধাতব গুণ গ্রহমণ্ডলীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে, বেশি ধাতব সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য গ্রহ সমুহ খুব নিকটবর্তী কক্ষপথে অবস্থান করে।[১০] নক্ষত্রটির সক্রিয় তাপমাত্রা ৫৯৩৩ (± ৪৪) K।[১১] তুলনামুলক, ৪.৬ বিলিয়ন[১২] বছরের সূর্যের তাপমাত্রা, যার কার্যকর তাপমাত্রা 5778 কে.[১৩]

নক্ষত্রটির আপাত উজ্জ্বলতার মান ১৩.৩[২] যার অর্থ হচ্ছে পৃথিবী থেকে অত্যন্ত অস্পষ্ট দৃশ্যমান হয়। এটি খালিচোখে দেখা যায় না।[৮] এটি সৌরজগত থেকে আনুমানিক ৩১৬০ আলোকবর্ষের মধ্যে অবস্থিত বলে অনুমান করা হয়।[১]

১.৯০ আর্কসেকেন্ড দূরে অবস্থিত ৪ মাত্রার ম্লান একটি নক্ষত্র রয়েছে, এটি একটি মহাকর্ষীয়ভাবে আবদ্ধ সহচর তারা নাকি একটি সুযোগ অপটিক্যাল প্রান্তিককরণ তা এখনো অজানা।[১৪]

গ্রহমণ্ডল

[সম্পাদনা]কেপলার-৭বি একমাত্র গ্রহ যেটি কেপলার-৭-এর কক্ষপথে আবিষ্কৃত হয়। এর পরিমাপ .৪৩৩ MJ এবং ১.৪৭৮RJ, অর্থ হচ্ছে এর ভর বৃহস্পতি গ্রহ তুলনায় ৪৩%, কিন্তু এর আকৃতি তিন গুন বড়। এর ঘনত্ব হচ্ছে ০.১৬৬ গ্রাম/সিসি,[৮] নক্ষত্রটির ঘনত্ব ১৭% পানির ঘনত্বের তুলনায়। এটি স্টাইরোফোমের সাথে তুলনীয়।[৬] নক্ষত্র থেকে এর দূরত্ব ০.০৬২২৪ AU, কেপলার-৭বি ৪.৮৮৫৫ দিনে কেপলার-৭-এর কক্ষপথে প্রতিবার আবর্তন করে।[৮] বুধ গ্রহ সূর্য থেকে .৩৮৭১ AU দুরত্তে অবস্থিত, এবং ৮৭.৯৭ দিনে একবার কক্ষপথ পরিক্রম করে।[১৫] কেপলার-৭-এর বিকেন্দ্রতা ০ বলে ধরে নেওয়া হয়, যা কেপলার-৭বি-কে সংজ্ঞা অনুসারে একটি বৃত্তাকার কক্ষপথ প্রদান করে।[৮] উৎকেন্দ্রিকতা]] ০ ধরা হয় , যা কেপলার-৭বি কে একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে সংজ্ঞাইত করে।[৮]

| সহচর (তারকার অনুক্রম) |

ভর | পরাক্ষ (AU) |

কক্ষীয় পর্যায়কাল (দিনসমূহ) |

উৎকেন্দ্রিকতা | কক্ষীয় নতি | ব্যাসার্ধ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| কেপলার-৭বি | ০.৪৩৩ MJ | ০.০৬২২৪ | ৪.৮৮৫৫ | 0 | — | ১.৪৭৮ RJ |

তথ্যসূত্র

[সম্পাদনা]- ↑ ক খ গ ঘ ঙ ভ্যালেনারি, এ.; ও অন্যান্য (গাইয়া কলাবোরেশন) (২০২৩)। "গাইয়া ডেটা রিলিজ ত্রি. সামারি অব দি কনটেন্ট অ্যান্ড সার্ভে প্রোপারটিস"। অ্যাস্ট্রোনমি এন্ড অস্ট্রোফিজিক্স। ৬৭৪: এ১। arXiv:2208.00211

। এসটুসিআইডি 244398875 Check

। এসটুসিআইডি 244398875 Check |s2cid=value (সাহায্য)। ডিওআই:10.1051/0004-6361/202243940 । বিবকোড:2023A&A...674A...1G।

Gaia DR3 record for this source at VizieR.

। বিবকোড:2023A&A...674A...1G।

Gaia DR3 record for this source at VizieR.

- ↑ ক খ গ হেন্ডেন, এ. এ.; ও অন্যান্য (২০১৬)। "VizieR Online Data Catalog: AAVSO Photometric All Sky Survey (APASS) DR9 (Henden+, 2016)" [ভিজিআর অনলাইন ডেটা ক্যাটালগ:]। VizieR On-line Data Catalog: II/336. Originally Published in: 2015AAS...22533616H। 2336। বিবকোড:2016yCat.2336....0H।Vizier catalog entry

- ↑ ক খ "কেপলার-৭"। SIMBAD। Centre de données astronomiques de Strasbourg। সংগ্রহের তারিখ ২০১৮-১১-২৪।

- ↑ ক খ গ স্ক্রুটস্কি, মাইকেল এফ.; ও অন্যান্য (১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬)। "দ্য টু মাইক্রোন অল স্কাই সার্ভে (2MASS)"। দ্য অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল জার্নাল। ১৩১ (২): ১১৬৩–১১৮/৩। আইএসএসএন 0004-6256। এসটুসিআইডি 18913331। ডিওআই:10.1086/498708

। বিবকোড:2006AJ....131.1163S। Vizier catalog entry

। বিবকোড:2006AJ....131.1163S। Vizier catalog entry

- ↑ ক খ ল্যাথাম, ডেভিড ডব্লিউ.; ও অন্যান্য (২০১০)। "Kepler-7b: A Transiting Planet with Unusually Low Density" [কেপলার-৭বি: অস্বাভাবিকভাবে কম ঘনত্ব সহ একটি ট্রানজিটিং গ্রহ]। দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল। ৭১৩ (২): L140–L144। arXiv:1001.0190

। ডিওআই:10.1088/2041-8205/713/2/L140

। ডিওআই:10.1088/2041-8205/713/2/L140  । বিবকোড:2010ApJ...713L.140L

। বিবকোড:2010ApJ...713L.140L  ।

।

- ↑ ক খ গ রিচ ট্যালকট (৫ জানুয়ারি ২০১০)। "215th AAS meeting update: Kepler discoveries the talk of the town"। Astronomy.com। অ্যাস্ট্রোনমি ম্যাগাজিন। সংগ্রহের তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

- ↑ জনসন, মিশেল, সম্পাদক (২০১৮-১০-৩০)। "মিশন ওভারভিউ"। www.nasa.gov। নাসা। সংগ্রহের তারিখ ২০১৮-১১-২৪।

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ "কেপলার আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত সারণী"। নাসা। ২০১০-০১-০৪। ২০১০-০৫-২৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১০-০১-০৬।

- ↑ "NASA's Kepler Space Telescope Discovers its First Five Exoplanets"। NASA। ৪ জানুয়ারি ২০১০। ৪ এপ্রিল ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

- ↑ হেনরি বোর্টম্যান (১২ অক্টোবর ২০০৪)। "Extrasolar Planets: A Matter of Metallicity" [এক্সট্রাসোলার গ্রহ: ধাতবতার ব্যাপার]। স্পেস ডেইলি। সংগ্রহের তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

- ↑ "Notes for star Kepler-7"। এক্সট্রাসোলার প্ল্যানেট এনসাইক্লোপিডিয়া। ২০১০। ২১ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

- ↑ ফ্রেজার কেইন (১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮)। "How Old is the Sun?"। ইউনিভার্স টুডে। সংগ্রহের তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

- ↑ ডেভিড উইলিয়ামস (১ সেপ্টেম্বর ২০০৪)। "Sun Fact Sheet"। গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার। নাসা। সংগ্রহের তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

- ↑ হির্শ, লিয়া এ.; ও অন্যান্য (২০১৭)। "Assessing the Effect of Stellar Companions from High-resolution Imaging of Kepler Objects of Interest"। দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল। ১৫৩ (৩)। ১১৭। arXiv:1701.06577

। ডিওআই:10.3847/1538-3881/153/3/117

। ডিওআই:10.3847/1538-3881/153/3/117  । বিবকোড:2017AJ....153..117H

। বিবকোড:2017AJ....153..117H  ।

।

- ↑ ডেভিড উইলিয়ামস (১৭ নভেম্বর ২০১০)। "মার্কারি ফ্যাক্ট শিট"। গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার। নাসা। সংগ্রহের তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

বহিঃসংযোগ

[সম্পাদনা]বয়েল, এলেন (৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩)। "How astronomers mapped the patchy clouds of an alien world"। এনবিসি নিউজ। সংগ্রহের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০১৩।