কেপলার-৪বি

| বহির্গ্রহ | বহির্গ্রহসমূহের তালিকা | |

|---|---|---|

| ||

| মাতৃ তারা | ||

| তারা | কেপলার-৪[১] | |

| তারামণ্ডল | তক্ষক | |

| বিষুবাংশ | (&আলফা;) | ১৯ঘ ২মি ২৭.৭সে |

| বিষুবলম্ব | (&ডেল্টা;) | +৫০° ৮′ ৮.৭″ |

| আপাত মান | (mV) | ১২.৬[১] |

| দূরত্ব | ১৬৩১ ly (৫৫০[১] পিসি) | |

| ভর | (m) | ১.০৯২ ± ০.০৭৩[২] M☉ |

| ব্যাসার্ধ | (r) | ১.১৫৩৩ ± ০.০৪০[২] R☉ |

| তাপমাত্রা | (T) | ৫৮৫৭[১] K |

| ধাতবতা | [Fe/H] | ০.১৭[১] |

| ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ | ||

| ভর | (m) | ০.০৭৭[১] এমজে |

| ব্যাসার্ধ | (r) | ০.৩৫৭[১] আরজে (৩.৮৭৮ আর🜨) |

| নাক্ষত্রিক প্রবাহ | (F⊙) | ~১৬৮ ⊕ |

| তাপমাত্রা | (T) | ১৬৫০[১] |

| কক্ষপথের রাশি | ||

| অর্ধ-মুখ্য অক্ষ | (a) | ০.০৪৫৫৮ এইউ[রূপান্তর: অজানা একক][১] AU |

| উৎকেন্দ্রিকতা | (e) | ০.২৫ ± ০.১২[৩] |

| কক্ষীয় পর্যায়কাল | (P) | ৩.২১৩৫[১] d |

| নতি | (i) | ৮৯.৭৬[১]° |

| আবিষ্কারের তথ্য | ||

| আবিষ্কারের তারিখ | ২০১০-০১-০৪[৪] | |

| আবিষ্কারক(সমূহ) | ||

| আবিষ্কারের পদ্ধতি | গমনপথ (কেপলার মহাকাশ দূরবীক্ষণ যন্ত্র)[৫] | |

| অন্য সনাক্তকরণ পদ্ধতি | ঘূর্ণন গতি | |

| আবিষ্কারের অবস্থা | সম্মেলন ঘোষণা[৪] | |

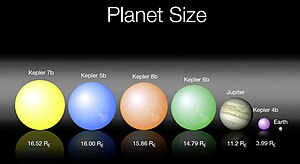

কেপলার-৪বি (প্রাথমিক ভাবে কেওআই ৭.০১ নামে পরিচিত) একটি বহির্গ্রহ, যা নাসার কেপলার মহাকাশ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এর ব্যাসার্ধ ও ভর নেপচুনের অনুরূপ। এটি মাতৃ নক্ষত্রের কাছাকাছি থাকার কারণে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের তুলনায় যথেষ্ট উত্তপ্ত।[১][৬] ২০১০ সালের ৪ জানুয়ারি ওয়াশিংটন ডিসিতে আরও ৪টি গ্রহসহ এটির আবিষ্কার ঘোষণা করা হয়। যেগুলো কেপলার মহাকাশ দূরবীক্ষণ যন্ত্র চিহ্নিত করে বলে ডাব্লিউ. এম. কেক পর্যবেক্ষণাগারের দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে নিশ্চিত করা হয়। কেপলার-৪বি আমাদের সৌরজগত থেকে প্রায় ১৬৩১ আলোকবর্ষ দূরে তক্ষক তারামণ্ডলে অবস্থিত।

নামকরণ ও ইতিহাস

[সম্পাদনা]কেপলার-৪ নক্ষত্রের সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রথম গ্রহ হিসেবে আবিষ্কৃত হওয়ায় এরনাম কেপলার-৪বি রাখা হয়। নক্ষত্রের নাম কেপলার মহাকাশ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নামানুসারে রাখা হয়েছে, যা নাসার এমন একটি দূরবীন যার উদ্দেশ্য হলো অতিক্রম পদ্ধতি ব্যবহার করে সিগনাস ও বীণা নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্য আকাশের একটি অংশে পৃথিবী সদৃশ গ্রহগুলো আবিষ্কার করা। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে কেপলার নক্ষত্রের সামনে দিয়ে কোনো গ্রহ অতিক্রম করার সময় এর উজ্জলতা কি পরিমাণ কমে তা পরিমাপ করে।[৫] প্রাথমিকভাবে কেপলার-৪বি কেপলার দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা একটি অতিক্রম ঘটনা হিসাবে সনাক্ত হয় এবং 'কেওআই ৭.০১' উপাধিসহ একটি কেপলার কৌতুহল বিষয়বস্তু হিসাবে বিবেচিত হয়।[৭]

ডাব্লিউ. এম. কেক পর্যবেক্ষণাগার উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন স্পেকট্রোমিটার দ্বারা গ্রহটির ঘূর্ণন গতিবেগ পরিমাপ করে এবং নিশ্চিত করে যে, একটি গ্রহে যেসব গুনাবলি থাকা দরকার তার সব এই গ্রহে আছে। তারা গ্রহটির জন্য একটি আনুমানিক ভরও স্থাপন করে।[৮] ২০১০ সালের ৪ জানুয়ারি ওয়াশিংটন ডিসিতে আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির ২১৫তম অধিবেশনে[৪] আরও ৪টি গ্রহসহ এই গ্রহটির অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয়। অন্য ৪টি গ্রহ হলো: কেপলার-৫বি, কেপলার-৬বি, কেপলার-৭বি এবং কেপলার-৮বি।[৬]

মাতৃ নক্ষত্র

[সম্পাদনা]কেপলার-৪ হলো সূর্যের অনুরূপ একটি নক্ষত্র,[৮] যা পৃথিবী থেকে প্রায় ১৬১০ আলোকবর্ষ দূরে[৯] তক্ষক তারামণ্ডলে অবস্থিত।[১০]

বৈশিষ্ট্য

[সম্পাদনা]

কেপলার-৪বি এর মাতৃ নক্ষত্রের কক্ষপথে ০.০৪৬ এইউ দূরত্বে থেকে ৩.২১৩ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে।[৮] মাতৃনক্ষত্র থেকে এর অবস্থান সূর্য থেকে বুধ গ্রহের দূরত্বেরও ১০ গুণ কাছে। ফলস্বরূপ, কেপলার-৪বি অধিকতর উষ্ণ এবং যার সুস্থির তাপমাত্রা ১৭০০ কেলভিন (২৬০০ °ফারেনহাইট) এরচেয়ে বেশি।[৩] গ্রহটি পৃথিবী থেকে ২৫ গুণ বড় এবং ব্যাসার্ধ পৃথিবী থেকে ৪ গুণ বেশি।[৮] এর আকৃতি ও ভর প্রায় নেপচুনের সমতুল্য, কিন্তু তাপমাত্রার তুলনায় সৌরজগতের সকল গ্রহের চেয়ে উষ্ণ (সবচেয়ে উষ্ণ গ্রহ শুক্রের তাপমাত্রাও মাত্র ৭৩৫ কেলভিন)। কেপলার-৪বি এর কক্ষীয় উৎকেন্দ্রিকতা প্রায় ০, তবে একটি স্বাধীন পুনঃপর্যবেক্ষণে আবিষ্কৃত তথ্যমতে যা ০.২৫ ± ০.১২[৩] এবং পরবর্তীতে আলোক বক্ররেখার পুনর্বিশ্লেষণে প্রায় ০.৭ এর একটি পর্যায়ে ৭.৪৭ ± ১.৮২ পিপিএম গভীরতাসহ একটি গৌণ গ্রহণের সন্ধান পাওয়া যায়।[১১]

আরও দেখুন

[সম্পাদনা]তথ্যসূত্র

[সম্পাদনা]- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ "Summary Table of Kepler Discoveries" [কেপলারের আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত সারণী]। নাসা। ২০১০-০৩-১৫। ২০১৭-০৪-০১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১০-০৩-১৮।

- ↑ ক খ Huber, Daniel; ও অন্যান্য (২০১৩)। "Fundamental Properties of Kepler Planet-candidate Host Stars using Asteroseismology"। The Astrophysical Journal। ৭৬৭ (২)। ১২৭। arXiv:1302.2624

। ডিওআই:10.1088/0004-637X/767/2/127। বিবকোড:2013ApJ...767..127H। ১৪ জুলাই ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৭ জানুয়ারি ২০১৬।

। ডিওআই:10.1088/0004-637X/767/2/127। বিবকোড:2013ApJ...767..127H। ১৪ জুলাই ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৭ জানুয়ারি ২০১৬।

- ↑ ক খ গ Kipping, David; Bakos, Gáspár (২০১১-০৩-০৩)। "An Independent Analysis of Kepler-4b through Kepler-8b" [কেপলার-৮বি এর মাধ্যমে কেপলার-৪বি এর একটি স্বাধীন বিশ্লেষণ।]। The Astrophysical Journal। ৭৩০ (১): ৫০। আইএসএসএন 0004-637X। ডিওআই:10.1088/0004-637x/730/1/50। ২০২৩-০১-০৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-০৭-০৭।

- ↑ ক খ গ "215th AAS meeting update: Kepler discoveries the talk of the town - Astronomy Magazine - Interactive Star Charts, Planets, Meteors, Comets, Telescopes"। cs.astronomy.com। ২০২৪-০৭-০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-০৭-০৭।

- ↑ ক খ "Kepler / K2 In Depth"। science.nasa.gov (ইংরেজি ভাষায়)। ২০২৪-০৬-১৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-০৭-০৭।

- ↑ ক খ Ron Cowen (২০১০-০১-০৪)। "Kepler space telescope finds its first extrasolar planets" [কেপলার মহাকাশ দূরবীক্ষণ যন্ত্র তার প্রথম বহির্গ্রহ খুঁজে পেয়েছে]। Science News। সংগ্রহের তারিখ ২০১০-০১-০৪।

- ↑ Borucki, William J.; Koch, David G.; Basri, Gibor; Batalha, Natalie; Brown, Timothy M.; Bryson, Stephen T.; Caldwell, Douglas; Christensen-Dalsgaard, Jørgen; Cochran, William D. (২০১১-০২-০১)। "Characteristics of planetary candidates observed by Kepler, II: Analysis of the first four months of data" [কেপলার দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা গ্রহগুলোর বৈশিষ্ট্য ও প্রথম চার মাসের উপাত্ত বিশ্লেষণ]। The Astrophysical Journal (ইংরেজি ভাষায়)। ৭৩৬ (১): ১৯। আইএসএসএন 0004-637X। ডিওআই:10.1088/0004-637X/736/1/19। সংগ্রহের তারিখ ২০১১-০৩-০৭।

- ↑ ক খ গ ঘ Borucki, William J.; ও অন্যান্য (২০১০)। "Kepler-4b: A Hot Neptune-like Planet of a G0 Star Near Main-sequence Turnoff"। The Astrophysical Journal Letters। ৭১৩ (২): এল১২৬-এল১৩০। arXiv:1001.0604

। ডিওআই:10.1088/2041-8205/713/2/L126। বিবকোড:2010ApJ...713L.126B।

। ডিওআই:10.1088/2041-8205/713/2/L126। বিবকোড:2010ApJ...713L.126B।

- ↑ Brown, A. G. A.; Vallenari, A.; Prusti, T.; Bruijne, J. H. J. de; Babusiaux, C.; Bailer-Jones, C. a. L.; Biermann, M.; Evans, D. W.; Eyer, L. (২০১৮-০৮-০১)। "Summary of the contents and survey properties" [বিষয়বস্তু ও জরিপ বৈশিষ্ট্যের সারণী]। Astronomy & Astrophysics (ইংরেজি ভাষায়)। ৬১৬: এ১। আইএসএসএন 0004-6361। ডিওআই:10.1051/0004-6361/201833051। ২০২০-১০-১৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-০৭-০৭।

- ↑ Roman, Nancy G. (১৯৮৭)। "Identification of a constellation from a position" [একটি নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে একটি নক্ষত্রমন্ডল সনাক্তকরণ]। Publications of the Astronomical Society of the Pacific। ৯৯: ৬৯৫। আইএসএসএন 0004-6280। ডিওআই:10.1086/132034। ২ জুলাই ২০১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৭ জুলাই ২০২৪।

- ↑ Sheets, Holly A.; Deming, Drake (২০১৭-০৯-২২)। "Average Albedos of Close-in Super-Earths and Super-Neptunes from Statistical Analysis of Long-cadence Kepler Secondary Eclipse Data"। The Astronomical Journal। ১৫৪ (৪): ১৬০। আইএসএসএন 0004-6256। ডিওআই:10.3847/1538-3881/aa88b9। ২০২৩-০৭-১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২৪-০৭-০৭।

বহিঃসংযোগ

[সম্পাদনা]![]() উইকিমিডিয়া কমন্সে কেপলার-৪বি সম্পর্কিত মিডিয়া দেখুন।

উইকিমিডিয়া কমন্সে কেপলার-৪বি সম্পর্কিত মিডিয়া দেখুন।