মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

Wiki N Islam (আলোচনা | অবদান) সম্পাদনা সারাংশ নেই ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা |

Wiki N Islam (আলোচনা | অবদান) ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা |

||

| ২৫৪ নং লাইন: | ২৫৪ নং লাইন: | ||

{{অসম্পূর্ণ}} |

{{অসম্পূর্ণ}} |

||

==ব্যক্তিগত জীবন== |

|||

[[File:Latife Hanım ve Mustafa Kemal.jpg|thumb|কামাল আতাতুর্ক এবং তাঁর স্ত্রী লাতিফে উশাকিজাদে ১৯২৪ সালে [[বুরসা]]য় একটি সফরকালে]] |

|||

কামাল আতাতুর্কের নাম চারজন মহিলার সাথে যুক্ত: এলেনি কারিন্তে, ফিকরিয়ে হানিম, দিমিত্রিনা কোভাচেভা<ref>[https://books.google.com/books?id=ZSUDaIwQ0UQC&pg=PA327&dq=Dimitrina+Kovaceva+Ataturk&hl=bg&sa=X&ei=I-IAUZrUC8im4ATXrICYCA&redir_esc=y#v=onepage&q=Dimitrina%20Kovaceva%20Ataturk&f=false Atatürk: Eine Biographie, Klaus Kreiser, C.H.Beck, 2011], {{ISBN|3406619789}}, p. 80, (Ger.)</ref> এবং লাতিফে উশাকলিগিল। এলেনির সাথে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে খুব কমই জানা যায়, যিনি তাঁর ভালোবাসায় পড়েছিলেন যখন আতাতুর্ক মেসিডোনিয়ার বিটোলায় একজন ছাত্র ছিলেন, কিন্তু এই সম্পর্কটি মেসেডোনীয় লেখক দেয়ান দুকভস্কির একটি নাটককে অনুপ্রাণিত করেছিল, পরবর্তীতে আলেকজান্ডার পপোভস্কি দ্বারা চিত্রায়িত হয়েছিল।<ref>{{Cite web |title=Balkan Is Not Dead |url=https://www.imdb.com/title/tt1942808/ |date=9 August 2012 |website=IMDb |access-date=12 November 2012}}</ref> ফিকরিয়ে আতাতুর্কের নামমাত্র ফুফাতো বোন ছিলেন, যদিও তাঁর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক ছিলেন না (তিনি ছিলেন আতাতুর্কের সৎ বাবা রাগিপ বেগ-এর বোনের মেয়ে)। ফিকরিয়ে আতাতুর্কের সাথে আবেগগতভাবে যুক্ত ছিলেন; আতাতুর্কের প্রতি তাঁর অনুভূতির সম্পূর্ণ সীমা অস্পষ্ট কিন্তু এটা নিশ্চিত যে ফিকরিয়ে তাঁর মিশরীয় স্বামীকে তালাক দিয়ে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসার পর আতাতুর্ক ও তিনি খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি আতাতুর্কের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে আঙ্কারার চানকায়াতে তাঁর সাথে থাকতেন। |

|||

যাইহোক ১৯২২ সালে তুর্কি সেনাবাহিনী ইজমিরে প্রবেশ করার পর আতাতুর্কের সঙ্গে লাতিফের সাক্ষাৎ হয় যখন আতাতুর্ক লাতিফের পিতা শিপিং ম্যাগনেট মুয়াম্মার উশাকিজাদের (পরবর্তীতে উশাকলি) বাড়িতে ছিলেন। লাতিফে আতাতুর্কের প্রেমে পড়েছিলেন; এ ক্ষেত্রেও তাঁর সাথে আতাতুর্কের ভালোবাসার সীমা কতটুকু ছিল অজানা, তবে আতাতুর্ক লাতিফের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন: তিনি ছিলেন [[সর্বন|সর্বনের]] একজন স্নাতক এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় লন্ডনে ইংরেজিতে অধ্যয়ন করছিলেন। ২৮ জানুয়ারি ১৯২৩ তারিখে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। লাতিফে ফিকরিয়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে চানকায়ের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন; ফিকরিয়ে উচ্ছন্ন হয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটি গাড়িতে করে চলে যান। সরকারি বিবরণ অনুসারে, আতাতুর্ক কর্তৃক তাঁকে উপহার হিসেবে দেওয়া একটি পিস্তল দিয়ে ফিকরিয়ে নিজেকে গুলি করেছিলেন। যাইহোক, এটা গুজব ছিল যে তাঁকে পরিবর্তে খুন করা হয়েছিল।<ref>{{Cite web |title=Atatürk'ün Özel Hayatı |url=http://atam.webnode.com/anasayfa/biografi/ataturk%E2%80%99un%20ozel%20hayat%C4%B1%20/ |year=2008 |website=Atatürk |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20121231222800/http://atam.webnode.com/anasayfa/biografi/ataturk%E2%80%99un%20ozel%20hayat%C4%B1%20/ |archive-date=31 December 2012 |access-date=12 November 2012 }}</ref> |

|||

আতাতুর্ক, ফিকরিয়ে ও লাতিফের প্রেমের ত্রিভুজটি আতাতুর্কের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সালিহ বোজোকের একটি পাণ্ডুলিপির বিষয় হয়ে ওঠে, যদিও কর্মটি ২০০৫ সালের আগ পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল।<ref>{{Cite book |last=Bozdağ |first=İsmet |title=Latife ve Fikriye İki Aşk Arasında Atatürk |publisher=Truva Yayınları |year=2005 |location=Istanbul}}</ref> লাতিফে সংক্ষিপ্ত ও আক্ষরিক অর্থে নবযুগের তুর্কি নারীদের প্রতিচ্ছবি ছিলেন, তিনি তাঁর স্বামীর সাথে পাশ্চাত্য পোশাকে জনসমক্ষে উপস্থিত হতেন।<ref name="latife1">{{Cite news |last=Turgut |first=Pelin |date=1 July 2006 |title=Turkey in the 21st century: The Legacy Of Mrs Ataturk |work=The Independent |location=UK |url=https://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-in-the-21st-century-the-legacy-of-mrs-ataturk-6096702.html |access-date=29 September 2007 |archive-url=https://web.archive.org/web/20060718072149/http://news.independent.co.uk/europe/article1152032.ece |archive-date=18 July 2006}}</ref> তবে তাঁদের দাম্পত্য সুখের ছিল না; ঘন ঘন কলহের পর ৫ আগস্ট ১৯২৫-এ দুজনের বিবাহবিচ্ছেদ হয়।<ref>{{Cite book |last=Akhtar |first=Salman |title=The Crescent and the Couch: Cross-Currents Between Islam and Psychoanalysis |publisher=Rowman & Littlefield |year=2008 |isbn=978-0-7657-0574-7 |page=68}}</ref> |

|||

জীবদ্দশায় আতাতুর্ক তেরোজন সন্তানকে দত্তক নিয়েছিলেন: একজন ছেলে এবং বারোজন মেয়ে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন [[সাবিহা গোকেন]], তুরস্কের প্রথম মহিলা পাইলট এবং বিশ্বের প্রথম মহিলা ফাইটার পাইলট।<ref>[http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/gokcen.html Sabiha Gokcen biography], Hargrave Pioneers of Aviation</ref> |

|||

আতাতুর্কের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।<ref>Political Islam in Turkey: Running West, Heading East? |

|||

Author G. Jenkins, Publisher Springer, 2008, {{ISBN|0230612458}}, p. 84.</ref> কিছু গবেষক জোর দিয়েছেন যে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতামত পর্যায়ক্রমিক এবং বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত তাঁর ইতিবাচক মতামত ১৯২০ এর দশকের প্রথম দিকে সীমাবদ্ধ ছিল।<ref>Düzel, Neşe (6 February 2012). "[https://web.archive.org/web/20140520220406/http://www.taraf.com.tr/yazilar/nese-duzel/taha-akyol-ataturk-yargi-bagimsizligini/19831/ Taha Akyol: Atatürk yargı bağımsızlığını reddediyor]"</ref> কিছু তুর্কি সূত্র দাবি করে যে তিনি একজন ধর্মপ্রাণ [[মুসলমান]] ছিলেন।<ref>Prof. Utkan Kocatürk, ''Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri'' (Atatürk ve Din Eğitimi, A. Gürtaş, p. 26), Atatürk Research Center, 2007; {{ISBN|9789751611741}}</ref><ref>Prof. Ethem Ruhi Fığlalı, "Atatürk'ün Din ve Laiklik Anlayışı", Atatürk Research Center, 2012; {{ISBN|978-975-16-2490-1}}, p. 86</ref><ref>Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Ankara 1959, 2. Baskı, II, 66–67; s. 90. III, 70</ref> যাইহোক, অন্যান্য সূত্র অনুসারে, আতাতুর্ক নিজে ছিলেন একজন অজ্ঞেয়বাদী অর্থাৎ অধার্মিক [[ঈশ্বরবাদ|ঈশ্বরবাদী]]<ref>Reşat Kasaba, "Atatürk", ''The Cambridge history of Turkey: Volume 4: Turkey in the Modern World'', Cambridge University Press, 2008; {{ISBN|978-0-521-62096-3}} [{{Google books|plainurl=yes |id=iOoGH4GckQgC|page=163}} p. 163]. Retrieved 27 March 2015.</ref><ref>[{{Google books|plainurl=yes|id=kdXGAAAAQBAJ|page=84}} ''Political Islam in Turkey'' by Gareth Jenkins, Palgrave Macmillan, 2008, p. 84]; {{ISBN|0230612458}}</ref> অথবা এমনকি একজন [[নাস্তিক্যবাদ|নাস্তিক্যবাদী]]<ref>[{{Google books|plainurl=yes|id=DUal7eYmEnEC|page=106}} ''Atheism'', Brief Insights Series by Julian Baggini, Sterling Publishing Company, Inc., 2009] {{ISBN|1402768826}}<span>, p. 106.</span></ref><ref>[{{Google books|plainurl=yes|id=2gAjMuLivlQC|page=19}} Islamism: A Documentary and Reference Guide, John Calvert John, Greenwood Publishing Group, 2008] {{ISBN|0313338566}}<span>, p. 19.</span></ref><ref>...Mustafa Kemal Atatürk, founder of the secular Turkish Republic. He said: ''"I have no religion, and at times I wish all religions at the bottom of the sea..."'' [{{Google books|plainurl=yes|id=oXxXxBXewzgC|page=146}} The Antipodean Philosopher: Interviews on Philosophy in Australia and New Zealand, Graham Oppy, Lexington Books, 2011] {{ISBN|0739167936}}<span>, p. 146.</span></ref> যিনি সাধারণভাবে ধর্মবিরোধী ও ইসলাম-বিরোধী ছিলেন।<ref>Phil Zuckerman, John R. ''Shook'', The Oxford Handbook of Secularism, Oxford University Press, 2017, {{ISBN|0199988455}}, p. 167.</ref><ref>Tariq Ramadan, Islam and the Arab Awakening, Oxford University Press, 2012, {{ISBN|0199933731}}, p. 76.</ref> |

|||

== টীকা == |

== টীকা == |

||

{{টীকা তালিকা}} |

{{টীকা তালিকা}} |

||

{{reflist|group=note}} |

{{reflist|group=note}} |

||

== তথ্যসূত্র == |

== তথ্যসূত্র == |

||

{{সূত্র তালিকা|2}} |

{{সূত্র তালিকা|2}} |

||

১২:১৯, ১২ আগস্ট ২০২২ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ

কামাল আতাতুর্ক | |

|---|---|

| Kemal Atatürk | |

১৯৩০ সালে আতাতুর্ক | |

| তুরস্কের ১ম রাষ্ট্রপতি | |

| কাজের মেয়াদ ২৯ অক্টোবর ১৯২৩ – ১০ নভেম্বর ১৯৩৮ | |

| প্রধানমন্ত্রী | ইসমত ইনোনু ফেতহি ওকিয়ার জালাল বায়ার |

| পূর্বসূরী | পদ প্রতিষ্ঠিত |

| উত্তরসূরী | ইসমত ইনোনু |

| মহাজাতীয় সংসদের ১ম প্রধানমন্ত্রী | |

| কাজের মেয়াদ ৩ মে ১৯২০ – ২৪ জানুয়ারি ১৯২১ | |

| ডেপুটি | ফেভজি চাকমাক |

| পূর্বসূরী | পদ প্রতিষ্ঠিত |

| উত্তরসূরী | ফেভজি চাকমাক |

| ১ম মহাজাতীয় সংসদের স্পিকার | |

| কাজের মেয়াদ ২৪ এপ্রিল ১৯২০ – ২৯ অক্টোবর ১৯২৩ | |

| পূর্বসূরী | পদ প্রতিষ্ঠিত |

| উত্তরসূরী | ফেতহি ওকিয়ার |

| প্রজাতন্ত্রী জনতা দলের ১ম নেতা | |

| কাজের মেয়াদ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ – ১০ নভেম্বর ১৯৩৮ | |

| পূর্বসূরী | পদ প্রতিষ্ঠিত |

| উত্তরসূরী | ইসমত ইনোনু |

| ব্যক্তিগত বিবরণ | |

| জন্ম | আলি রিজা-অউলু মুস্তাফা ("আলি রিজার পুত্র মুস্তাফা/মোস্তফা") আনু. ১৮৮১ স্যালোনিকা, স্যালোনিকা ভিলায়েত, উসমানীয় সাম্রাজ্য (বর্তমানে থেসালোনিকি, গ্রিস) |

| মৃত্যু | ১০ নভেম্বর ১৯৩৮ (বয়স ৫৭) দোলমাবাচে প্রাসাদ, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক |

| সমাধিস্থল | নৃকুলবিদ্যা জাদুঘর, আঙ্কারা (২১ নভেম্বর ১৯৩৮ – ১০ নভেম্বর ১৯৫৩) আনিতকাবির, আঙ্কারা (১০ নভেম্বর ১৯৫৩ থেকে) |

| জাতীয়তা | তুর্কি |

| রাজনৈতিক দল | প্রজাতন্ত্রী জনতা দল |

| অন্যান্য রাজনৈতিক দল | ভাতান ভে হুরিয়েত কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রোগ্রেস (১৯০৭–১৯১৮) জাতীয় অধিকার প্রতিরক্ষা সংস্থা (১৯২৩ সাল পর্যন্ত) |

| দাম্পত্য সঙ্গী | লাতিফে উশাকি (১৯২৩–২৫) |

| পিতামাতা | আলি রিজা এফেন্দি জুবেইদে হানিম |

| আত্মীয়স্বজন | মাকবুলে আতাদান (বোন) |

| পুরস্কার | ২৪ টি মেডেল |

| স্বাক্ষর | |

| সামরিক পরিষেবা | |

| আনুগত্য | |

| শাখা | |

| পদ | মেজর জেনারেল (উসমানীয় সেনাবাহিনী) মার্শাল (তুর্কি সেনাবাহিনী) |

| কমান্ড |

|

| যুদ্ধ | তালিকা

|

কামাল আতাতুর্ক[note ১] (তুর্কি: Kemal Atatürk[২] বা Kamâl Atatürk[৩]; আনু. ১৮৮১[note ২] – ১০ নভেম্বর ১৯৩৮) বা মোস্তফা কামাল পাশা,[note ৩][ক] অথবা সাধারণভাবে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক (তুর্কি: Mustafa Kemal Atatürk),[খ] একজন তুর্কি ফিল্ড মার্শাল, বিপ্লবী রাষ্ট্রনায়ক, লেখক এবং তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের জাতির জনক, যিনি ১৯২৩ থেকে ১৯৩৮ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তুরস্কের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ব্যাপক প্রগতিশীল সংস্কার গ্রহণ করেন, যা তুরস্ককে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, শিল্পায়িত দেশে উন্নত করে।[৪][৫][৬][৭] তিনি আদর্শগতভাবে একজন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং তাঁর নীতি ও সামাজিক-রাজনৈতিক তত্ত্ব আতাতুর্কবাদ নামে পরিচিত পায়। সামরিক ও রাজনৈতিক কৃতিত্বের কারণে আতাতুর্ককে ২০ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গণ্য করা হয়।[৮]

আতাতুর্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্যালিপলির যুদ্ধে (১৯১৫) উসমানীয় তুর্কিদের বিজয় নিশ্চিত করায় তাঁর ভূমিকার জন্য লোকদৃষ্টিতে আসেন।[৯] উসমানীয় সাম্রাজ্যের পরাজয় ও বিলুপ্তির পর তিনি তুর্কি জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন, যা বিজয়ী মিত্রশক্তির মাঝে তুরস্কের মূল ভূখণ্ডের বিভাজন প্রতিহত করে। বর্তমান তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে তিনি মিত্রশক্তির প্রেরিত বাহিনীকে পরাজিত করেন, এইভাবে বিজয়ী হন যা পরবর্তীতে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি ক্ষয়িষ্ণু উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটান এবং তাঁর স্থলে তুর্কি প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি ঘোষণা করেন।

নবগঠিত তুর্কি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে আতাতুর্ক একটি আধুনিক, প্রগতিশীল এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্র গঠনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের জন্য একটি কঠোর কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেন, সারা দেশে হাজার হাজার নতুন স্কুল খোলেন। তিনি পুরোনো উসমানীয় তুর্কি বর্ণমালা প্রতিস্থাপন করে লাতিন ভিত্তিক তুর্কি বর্ণমালাও প্রবর্তন করেন। আতাতুর্কের রাষ্ট্রপতিত্বকালে তুর্কি নারীরা সমান নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে।[১০] বিশেষ করে ৩ এপ্রিল ১৯৩০ তারিখে ১৫৮০ নং আইনের মাধ্যমে স্থানীয় নির্বাচনে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় এবং কয়েক বছর পর ১৯৩৪ সালে তাঁরা পূর্ণ সার্বজনীন ভোটাধিকার লাভ করে।[১১]

তাঁর সরকার তুর্কিকরণের নীতি গ্রহণ করে, তুর্কি পতাকার ছায়ায় একটি সমজাতিক, ঐক্যবদ্ধ এবং সর্বোপরি ধর্মনিরপেক্ষ জাতি গঠনের চেষ্টা করেছিল।[১২][১৩][১৪] আতাতুর্কের অধীনে কিছু অবশিষ্ট সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীদের জনসমক্ষে তুর্কি ভাষায় কথা বলতে বলা হয়েছিল, কিন্তু একই সময়ে তাঁদের নিজস্ব ভাষা বজায় রাখার অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল;[১৫] অতুর্কি উপনাম ও সংখ্যালঘুদের নামের তুর্কি অনুবাদ অনুসারে একটি তুর্কি ডাকনাম গ্রহণ করতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল।[১৬][১৭] আধুনিক তুর্কি প্রজাতন্ত্র নির্মাণে তাঁর ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৩৪ সালে তুর্কি আইনসভা তাঁকে আতাতুর্ক উপাধিতে ভূষিত করে, যার অর্থ "তুর্কিদের জনক"।[১৮] তিনি ১০ নভেম্বর ১৯৩৮ তারিখে ৫৭ বছর বয়সে ইস্তাম্বুলের দোলমাবাচে প্রাসাদে মৃত্যুবরণ করেন;[১৯] তাঁর দীর্ঘকালীন প্রধানমন্ত্রী ইসমত ইনোনু রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করেন[২০] এবং একটি রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

১৯৮১ সালে আতাতুর্কের জন্মের শতবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতিকে জাতিসংঘ ও ইউনেস্কো সম্মানিত করেছিল, সালটিকে বিশ্ব আতাতুর্ক বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করে এবং আতাতুর্ক শতবর্ষে রেজোল্যুশন গ্রহণ করে, যেখানে তাঁকে "ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত প্রথম সংগ্রামের নেতা" হিসেবে বর্ণনা করা হয় এবং যিনি "জনগণের মাঝে বোঝাপড়া এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে টেকসই শান্তির ধারণার অসাধারণ প্রবর্তক এবং তিনি সারাজীবন মানুষের মাঝে বিভেদ ছাড়াই সম্প্রীতি ও সহযোগিতার বিকাশের জন্য কাজ করেছেন"। [২১][২২] আতাতুর্ককে বিশ্বমুখী পররাষ্ট্রনীতি এবং ইরান, যুগোস্লাভিয়া, ইরাক ও গ্রিসের মতো প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পাশাপাশি বলকান চুক্তি করার জন্যও কৃতিত্ব দেওয়া হয় যা সম্প্রসারণবাদী ফ্যাসিবাদী ইতালির আগ্রাসনকে প্রতিহত করেছিল।[২৩]

প্রাথমিক জীবন

মোস্তফা ১৮৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তবে জন্মের মাস অনিশ্চিত। আহমেদ সুবাশির আশেপাশে অথবা ইসলাহান সড়কে (বর্তমানে আপোস্টুলু পাভলু সড়ক) কোকা কাসিম পাশার(এই বাড়িটি জাদুঘর হিসেবে সংরক্ষিত) আশেপাশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[২৪] তার মা জুবায়দা হানিম ও পিতা আলি রিজা এফেন্দি। তার অন্যান্য ভাইবোনের মধ্যে একমাত্র বোন মাকবুল আতাদান (মৃত্যু : ১৯৫৬) শৈশবে বেঁচে ছিলেন।[২৫] এন্ড্রু ম্যাংগোর মতে, তিনি একটি তুর্কিভাষী মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[২৬] এনসাইক্লোপিডিয়া জুডাইকার অনুযায়ী, সেলোনিকার অনেক ইহুদীর মতে কামাল ছিলেন দিওনমেহ বংশের। আতাতুর্কের ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের অধিকাংশ এই মতটিকে গ্রহণ করে।[২৭] কারো মতে তার পিতা আলি রিজা আলবেনিয়ান বংশোদ্ভুত;[২৮][২৯][৩০][৩১][৩২] তবে ফালিহ রিফকি আতায়ের মতী আলি রিজার পূর্বপুরুষরা তুর্কি ছিলেন যারা আনাতোলিয়ার আয়দিন প্রদেশের সোক থেকে আসেন।[৩৩][৩৪] তার মা জুবায়দাকে তুর্কি বংশোদ্ভুত বলা ধারণা করা হয়।[৩০][৩১] সেভকেত সুরেইয়া আয়েদমিরের তিনি ছিলেন ইউরুক বংশোদ্ভুত।[৩৫]

আফেত ইনান রচিত in admiration of his capability and maturity ও আলি ফুয়াত চেবেসোর মতে, নামের দ্বিতীয় অংশ কামাল (অর্থ পূর্ণতা) তার গণিত শিক্ষক ক্যাপ্টেন উসুকুপলু মোস্তফা এফেন্দি কর্তৃক প্রদত্ত।[৩৬][৩৭] কারণ তার শিক্ষক তার ছাত্রদের মধ্যে তার নিজের নামের সাথে মিল আছে এমন নামের ছাত্রদেরকে আলাদা করতে চাইতেন।[৩৮] তবে মোস্তফা কামালের জীবনীকার এন্ড্রু ম্যাংগোর মতে এই নামটি তিনি নিজেই নিজের জন্য রাখেন। জাতীয়তাবাদী কবি নামিক কামালের নামের সাথে মিল রেখে তিনি এই নাম বেছে নেন।[৩৯] শৈশবে তার মা তাকে ধর্মীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য উৎসাহিত করেন। পরবর্তীতে তিনি তার পিতার নির্দেশে শেমসি এফেন্দি স্কুলে অধ্যয়ন করেন। এটি ছিল একটি ব্যক্তিগত বিদ্যালয়। এর পাঠ্যক্রম তুলনামূলকভাবে অধিক ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। তার পিতামাতা তাকে বাণিজ্য শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের না জানিয়ে মোস্তফা কামাল সেলোনিকা সামরিক বিদ্যালয়ে ১৮৯৩ সালে ভর্তি পরীক্ষা দেন। ১৮৯৬ সালে তিনি মোনাস্তির সামরিক উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৪ মার্চ, ১৮৯৯ সালে তিনি উসমানীয় মিলিটারি একাডেমীতে ভর্তি হন।[৪০] এবং ১৯০২ সালে স্নাতক হন। পরবর্তীতে তিনি কন্সটান্টিনোপলের উসমানীয় মিলিটারি কলেজ থেকে ১১ জানুরারি ১৯০৫ সালে স্নাতক হন।[৪০]

সামরিক জীবন

প্রাথমিক সময়

স্নাতক হওয়ার পর তিনি দামেস্কে পঞ্চম বাহিনীর আলি ফুয়াত ও লুতফু মুফিতের কোম্পানিতে স্টাফ ক্যাপ্টেন হিসেবে নিয়োগ পান।[৪০][৪১] মোস্তফা এলভানের নেতৃত্বাধীন সংস্কারবাদী কর্মকর্তাদের গোপন বিপ্লবী সংঘ ভাতান ভে হুরিয়াতে তিনি যোগ দেন। ১৯০৭ এর ২০ জুন সিনিয়র ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি পান এবং ১৯০৭ এর ১৩ অক্টোবর মানাসতিরে তৃতীয় বাহিনীর সদর দপ্তরে নিয়োগ পান।[৪২] তিনি কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেসে যোগ দেন। তবে পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি এই কমিটির সমালোচনা ও বিরোধীতার জন্য আলোচিত হন। ১৯০৮ সালের ২২ জুন পূর্ব রুমেনিলায় উসমানীয় রেলওয়ের পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ পান।[৪২] একই বছরের জুলাইয়ে তরুণ তুর্কি বিপ্লবে তিনি অংশ নেন। এই বিপ্লব সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয় এবং সাংবিধানিক রাজতন্ত্র সূচনা করে।

১৯১০ সালে তাকে উসমানীয় প্রদেশ আলবেনিয়ায় পাঠানো হয়।[৪৩][৪৪] ঐ সময় ঈসা বোলেতিনি কসোভোয় আলবেনিয়দের উত্থানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এই সময় আলবেনিয়ায় বিদ্রোহ হয়।[৪৫][৪৬] ১৯১০ সালে তিনি একেরেম ভ্লোরার সাথে সাক্ষাৎ করেন।[৪৭][৪৮]

১৯১০ সালের হেমন্তে ফ্রান্সে পিকারডি আরমিতে উসমানীয় সামরিক পরিদর্শকদের মধ্যে তিনিও অন্যতম ছিলেন।[৪৯]

১৯১১ সালে তিনি ইস্তানবুলে যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তরে স্বল্পকালের জন্য দায়িত্বপালন করেন।

ইতালি-তুর্কি যুদ্ধ (১৯১১-১৯১২)

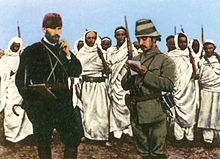

পরবর্তীতে ১৯১১ সালে, তিনি উসমানীয় ত্রিপোলিতানিয়া ভিলায়েতে (বর্তমান লিবিয়া) ইতালি-তুর্কি যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য প্রেরিত হন। বেনগাজি, দেরনা ও তোবরাকের নিকট তিনি যুদ্ধে অংশ নেন। ইতালির প্রায় ১৫০০০০ জন সৈনিকের[৫০] বিপরীতে ২০০০০ জন বেদুইন[৫১] ও ৮০০০ তুর্কি ছিল।[৫১] ইতালি যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে লিবিয়ায় অবস্থানরত উসমানীয় সৈনিকদের একটা বিরাট অংশ ইয়েমেনে বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হয়। ফলে উসমানীয়রা লিবিয়ায় ইতালীয়দের প্রতিরোধে সমস্যার সম্মুখীন হয়। উরাবি বিদ্রোহের পর থেকে ব্রিটিশ সরকার মিশর ও সুদানের উসমানীয় প্রদেশ নিয়ন্ত্রণ করছিল। তারা উসমানীয় সৈনিকদেরকে মিশরের মধ্য দিয়ে লিবিয়ায় যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। ফলে মোস্তফা কামালের মত উসমানীয় সৈনিকদেরকে আরব পোশাকে নাহয় হাতে থাকে স্বল্প সংখ্যক ফেরির সাহায্যে লিবিয়ায় প্রবেশ করতে হয়। এতে ঝুকি ছিল কারণ মিশরের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে তাদের বন্দিত্ববরণ করতে হত, অন্যদিকে ইতালীয়রা নৌশক্তিতে এগিয়ে থাকায় ত্রিপোলিগামী জলপথ নিয়ন্ত্রণ করছিল। বাধা সত্ত্বেও মোস্তফা কামালের বাহিনী বেশ কয়েকটি যুদ্ধে ইতালীয়দেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। এই দুই বাহিনীর মধ্যে ১৯১১ সালের ২২ অক্টোবর তোবরাকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯১২ সালের ১৬-১৭ জানুয়ারি দেরনার যুদ্ধের সময় মোস্তফা কামাল যখন কাসর-ই হারুনের ইতালীদের নিয়ন্ত্রিত দুর্গ আক্রমণ করছিলেন, তখন ইতালীয় বিমান থেকে উসমানীয়দের উপর বোমা ফেলা হয় ও এর ফলে বিধ্বস্ত দালান থেকে চুনাপাথরের টুকরো মোস্তফা কামালের বাম চোখে প্রবেশ করে। এটি তার চোখের টিস্যুতে স্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি করলেও দৃষ্টি পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। প্রায় এক মাস চিকিৎসা নেয়ার পর (রেড ক্রিসেন্টের স্বাস্থ্য সুবিধা তিনি দুই সপ্তাহ পর ত্যাগ করতে চাইলেও চোখের অবস্থা অবনতি হওয়ায় তাকে পুনরায় চিকিৎসা নিতে হয়) ১৯১২ এর ৬ মার্চ তিনি পুনরায় দেরনায় উসমানীয় বাহিনীর কমান্ডার হন। ১৯১২ এর ১৮ অক্টোবর ইতালি-তুর্কি যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি শহর ও আশপাশের অঞ্চলের দখল ধরে রাখতে সক্ষম হন। ১৯১২ সালের ৮ অক্টোবর বলকান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মোস্তফা কামাল, এনভের বে, ফেতহি বে ও লিবিয়ায় অবস্থানরত অন্যান্য উসমানীয় সামরিক কমান্ডাররা উসমানীয় ইউরোপে ফিরে আসেন। এ কারণে উসমানীয় সরকার ত্রিপোলিতানিয়া, ফেজ্জান ও সিরেনকা প্রদেশ ইতালি রাজতন্ত্রের কাছে তুলে দিতে রাজি হয়। বলকান যুদ্ধ শুরু হওয়ার দশদিন পর ১৮ অক্টোবর আউচি চুক্তির মধ্য দিয়ে উসমানীয়রা এই প্রদেশগুলো ইতালীয়দের হাতে তুলে দেয়।

বলকান যুদ্ধ (১৯১২-১৯১৩)

১৯১২ সালের ১ ডিসেম্বর মোস্তফা কামাল গেলিপলিতে তার নতুন সদরদপ্তরে আসেন। প্রথম বলকান যুদ্ধ চলাকালে তিনি থ্রেসের উপকূলে বুলাইরে অবতরণে অংশ নেন। এই অভিযান ফেতহি বে পরিচালনা করেন। কিন্তু বুলাইরের যুদ্ধের সময় স্টিলিয়ান কোভাচেভের বুলগেরিয়ার চতুর্থ বাহিনীর নেতৃত্বাধীন জর্জি টোডোরভের সপ্তম রিলা ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন একে বাধাগ্রস্থ করে।[৫২][৫৩]

১৯১৩ সালের জুনে মোস্তফা কামাল দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের সময় এনভের বের অধীন উসমানীয় সাথে ডিমেতোকা ও এডির্ন উদ্ধার যুদ্ধে অংশ নেন।

১৯১৩ সালে তাকে বলকানের উসমানীয় সামরিক এটাচে হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বুলগেরিয়ার সফিয়ায় তার কার্যালয় ছিল। ১৯১৪ সালের ১ মার্চ তাকে কায়মাকাম (লেফটেন্যান্ট কর্নেল/কর্নেল) হিসেবে তিনি পদোন্নতি পান।[৪০]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)

১৯১৪ সালে উসমানীয় সাম্রাজ্য অক্ষশক্তির সমর্থনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইউরোপীয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের লড়াইয়ে যুক্ত হয়। মোস্তফা কামাল গেলিপলির যুদ্ধের সময় পঞ্চম বাহিনীর সাথে সংযুক্ত ১৯তম ডিভিশনের পুনর্গঠন ও নেতৃত্বদানের দায়িত লাভ করেন। অক্ষশক্তির কোথায় আক্রমণ করা উচিত ও পিছু হটার আগ পর্যন্ত কোথায় অবস্থান করা উচিত এসব ব্যাপারে পূর্বজ্ঞান থাকায় তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার হয়ে উঠেন। গেলিপলির যুদ্ধের পর মোস্তফা কামাল এডির্নে ১৯১৬ সালের ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্বপালন করেন। এরপর তিনি দ্বিতীয় বাহিনীর ১৬তম কোর্পসের নেতৃত্ব লাভ করেন এবং আনাতোলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলতে রাশিয়ানদের ব্যাপক হামলার পর ককেসাস অভিযানে প্রেরিত হন। ৭ আগস্ট মোস্তফা কামাল তার সৈনিকদের নিয়ে পাল্টা আঘাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।[৫৪] তার দুটি ডিভিশন বিতলিস ও মুশ অধিকার করেন।[৫৫]

বিজয়ের পর কন্সটান্টিনোপলের কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস সরকার হেজাজে নতুন সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে এবং মোস্তফা কামালকে এর নেতৃত্বদানের জন্য নিয়োগ দেয়। তবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এই সেনাবাহিনী আর প্রতিষ্ঠা হয়নি।[৪৯] ১৯১৭ সালের ৭ মার্চ মোস্তফা কামাল ১৬তম কোর্পসের দায়িত্ব থেকে পদোন্নতি পেয়ে পুরো দ্বিতীয় বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব পান, যদিও রুশ বিপ্লব আরম্ভ হওয়ায় জারের সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করা হয়।[৪৯][৫৪]

১৯১৭ এর জুলাইয়ে ফেভজি পাশার স্থলে তিনি সপ্তম বাহিনীর নেতৃত্বভার লাভ করেন। ফেভজি পাশা জার্মান জেনারেল এরিক ভন ফাল্কেনহাইনের অধীনে ইল্ডিরিম আর্মি গ্রুপে কর্মরত ছিলেন।[৪৯] মোস্তফা কামাল পাশা জেনারেল ভনের অধীনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলেন না। তিনি এবং ইসমত বে যৌথভাবে উজিরে আজম তালাত পাশার কাছে চিঠি লিখে ফিলিস্তিন রণাঙ্গনের দুরবস্থা ও পর্যাপ্ত রসদের অভাবের কথা জানান। তালাত পাশা তাদের কথা নাকচ করে দিয়ে জার্মান কমান্ডের উপর নির্ভর না করে তুর্কিদের মাধ্যমে উত্তরে উসমানীয় সিরিয়ায় আরো শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যুহ গড়ে তুলতে বলেন।[৪৯] দাবি নাকচ হওয়ায় মোস্তফা কামাল সপ্তম বাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন ও কন্সটান্টিনোপলে ফিরে যান।[৪৯] সেখানে তিনি যুবরাজ ও ভবিষ্যত সুলতান ষষ্ঠ মেহমেদের অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও জার্মানিতে রেলভ্রমণের সময় তার সহচরের দায়িত্ব পান।[৪৯] জার্মানিতে অবস্থানকালে মোস্তফা কামাল পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গনে জার্মান অবস্থানগুলো পরিদর্শন করেন। অক্ষশক্তি খুব শীঘ্রই যুদ্ধে পরাজিত হবে এই বোধ তার ভেতর জন্ম নেয়।[৪৯] একথা তিনি খোলাখুলিভাবে কাইজার দ্বিতীয় উইলহাম এবং তার অন্যান্য উচ্চপদস্থ সেনানায়কদের কাছে উল্লেখ করেন।[৪৯] ফিরতি পথে কার্লসবাদ ও ভিয়েনায় চিকিৎসার জন্য সাময়িকভাবে অবস্থান করেন।[৪৯]

ষষ্ঠ মেহমেদ ১৯১৮ এর জুলাইয়ে সুলতান হন। তিনি মোস্তফা কামাল পাশাকে কন্সটান্টিনোপলে ডেকে পাঠান এবং আগস্টে তাকে ফিলিস্তিনে সপ্তম বাহিনীকে নেতৃত্বদানের জন্য নিয়োগ করেন।[৪৯] মোস্তফা কামাল ২৬ আগস্ট আলেপ্পোয় পৌছান এবং নাবলুসে তার সদরদপ্তরে কাজ শুরু করেন। সপ্তম বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রধান কেন্দ্রের দখল বজায় রাখছিল। ১৯ সেপ্টেম্বর মেগিড্ডোর যুদ্ধের প্রাক্কালে অষ্টম বাহিনী উপকূলীয় অঞ্চলের দখল ধরে রেখেছিল। তারা ব্যর্থ হলে লিমান পাশা সপ্তম বাহিনিকে উত্তর থেকে সরে জর্ডান নদীতে ব্রিটিশদের অগ্রগতিকে বাধাদানের আদেশ দেন। সপ্তম বাহিনী জর্ডান নদীর দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু ২১ সেপ্টেম্বর নাবলুস থেকে পিছু হটার সময় ব্রিটিশদের বোমাবর্ষণের ফলে তারা পর্যুদস্ত হয়।[৫৬] ৩০ সেপ্টেম্বর মাদরুসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যে অবস্থানরত সকল জার্মান এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সৈন্যবহরকে অবস্থান ত্যাগের জন্য সময় দেয়া হয়। ৩১ অক্টোবর মোস্তফা কামাল লিমান ভন স্যান্ডার্সের স্থলে ইল্ডিরিম আর্মি গ্রুপের নেতৃত্বদানের দায়িত্ব পান। তিনি এন্টিপের বেসামরিক জনগণকে অস্ত্রসজ্জিত করেন যাতে মিত্রশক্তির হামলার মোকাবিলা করা যায়।[৪৯]

এই অংশের দক্ষিণে অবস্থানরত বাহিনীর ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব উসমানীয় সেনাবাহিনীতে তার শেষ সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ১৯১৮ এর নভেম্বরের দিকে ইল্ডিরিম আর্মি গ্রুপ দাপ্তরিকভাবে অবলুপ্ত হয়। ১৩ নভেম্বর মোস্তফা কামাল অধিকৃত কন্সটান্টিনোপলে ফিরে আসেন।[৪৯] কিছুকালের জন্য তিনি যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সদরদপ্তরে কাজ করেন। ১৯১৯ সালের ১৬ মে পর্যন্ত তিনি এখানে কাজ করেন।[৪৯] উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিভক্তির সীমা বরাবর মিত্রশক্তি আনাতোলিয়া অধিকার করে নেয়। স্মারনার পর কন্সটান্টিনোপল অধিকারের ফলশ্রুতিতে তুরস্কের জাতীয় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা ও তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়।[৫৭]

তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৯১৯-১৯২২)

উসমানীয় সামরিক ইউনিটগুলোর অবস্থা পরিদর্শন ও আভ্যন্তরীন নিরাপত্তাব্যবস্থার উন্নতির জন্য ১৯১৯ সালের ৩০ এপ্রিল কামাল পাশাকে নবম বাহিনীর পরিদর্শক নিয়োগ দেয়া হয়।[৫৮] ১৯ মে তিনি সামসুনে পৌছেন। তার প্রথম লক্ষ্য ছিল দখলদার বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে একটি জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করা। জুনে তিনি আমসইয়া ঘোষণার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন বলে ঘোষণা করেন। ৮ জুলাই তিনি উসমানীয় সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন। উসমানীয় সরকার তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। পরে তাকে মৃত্যুদন্ডাদেশ দেয়া হয়।

উসমানীয় সংসদের সর্বশেষ নির্বাচন ১৯১৯ এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোস্তফা কামালের নেতৃত্বাধীন “অ্যাসোসিয়েশন ফর ডিফেন্স অব রাইট ফর আনাতোলিয়া এন্ড রুমেলিয়া” সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। এসময় তিনি আঙ্কারায় অবস্থান করছিলেন। ১৯২০ সালের ১২ জানুয়ারি কন্সটান্টিনোপলে সংসদের চতুর্থ ও শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মিসাক-ই মিল্লি (“জাতীয় চুক্তি”) ঘোষণার কিছুদিন পর ১৮ মার্চ ব্রিটিশরা এটিকে ভেঙে দেয়। আঙ্কারায় নতুন তুর্কি সংসদ “গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি” (জিএনএ) প্রতিষ্ঠার জন্য মোস্তফা কামাল জাতীয় নির্বাচনের ডাক দেন।[৫৯] ২৩ এপ্রিল মোস্তফা কামালকে স্পিকার করে করে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এর ফলে রাষ্ট্রে দ্বৈত শাসনের সূচনা হয়।

১৯২০ সালের ১০ আগস্ট উজিরে আজম দামাত ফেরিদ পাশা সেভরে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এর ফলে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিভক্তি চূড়ান্ত হয়। তুর্কিদের মূল ভূখণ্ড এই চুক্তির আওতায় ছিল। মোস্তফা কামাল তুর্কি জাতির স্বার্থে ও দেশের স্বাধীনতার জন্য এর প্রতিবাদ করেন। একটি জাতীয় সেনাবাহিনী গড়ে তোলার জন্য তিনি জিএনএ এর প্রতি আহ্বান জানান। জিএনএ এর বাহিনী মিত্রশক্তির সাহায্যে এগিয়ে আসা খলিফার বাহিনীর মুখোমুখি হয়। পূর্ব রণাঙ্গনে আর্মেনিয়ান বাহিনী এবং স্মারনা (আধুনিক ইজমির) থেকে পূর্বদিকে ধাবমান গ্রিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। গ্রীকরা ১৯১৯ এর মে মাসে স্মারনা দখল করে।

জিএনএ'র সামরিক বাহিনী আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে ১৯২০ এর হেমন্তে বিজয় লাভ করে। পরবর্তীতে গ্রীকদের বিরুদ্ধেও তারা বিজয়ী হয়।[৬০] ১৯২০ এর হেমন্ত থেকে রাশিয়ার বলশেভিক সরকার কর্তৃক কামালের লোকদেরকে স্বর্ণ ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়।

গ্রীক-তুর্কি যুদ্ধের সময় পরপর কয়েকটি লড়াইয়ের পর সাকারইয়া নদীর অনেক কাছাকাছি, জিএনএ'র মাত্র ৮৯ কিলোমিটারের মধ্যে পৌছায়। ১৯২১ সালের ৫ আগস্ট জিএনএ মোস্তফা কামালকে প্রধান সেনানায়ক হিসেবে নিযুক্ত করে।[৬১] ২৩ আগস্ট সাকারইয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং গ্রীকরা এতে পরাজিত হয়। এই বিজয়ের পর ১৯ সেপ্টেম্বর গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি মোস্তফা কামালকে মার্শাল হিসেবে পদোন্নতি দেয়া ও গাজি উপাধিতে ভূষিত করে। কামালের সাফল্য সত্ত্বেও মিত্রশক্তি সেভরে চুক্তির কিছুটা পরিবর্তিত রূপে আঙ্কারার সামনে উত্থাপন করলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। ১৯২২ সালের আগস্টে কামাল গ্রীকদের উপর ব্যাপক আক্রমণ শুরু করেন। ৯ সেপ্টেম্বর তুর্কিরা স্মারনার অধিকার লাভ করে।[৬২] ১০ সেপ্টেম্বর মোস্তফা কামাল গণহত্যার জন্য আঙ্কারা সরকার দায়ী থাকবে না বলে লিগ অব ন্যাশনসে টেলিগ্রাম পাঠান।[৬৩]

তুরস্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

১৯২২ সালের ২১ নভেম্বর লোজান সম্মেলন শুরু হয়। এতে তুরস্কের প্রতিনিধি ইসমত ইনানো তুরস্কের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে এমন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[৬৪] ১৯২৩ সালের ২৪ জুলাই জিএনএকে তুরস্কের সরকার স্বীকার করে লোজান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়।

রাষ্ট্রপতির পদ প্রাপ্তি

তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পর একে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। নতুন সরকার ফ্রান্স, সুইডের ও সুইজারল্যান্ডের মত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর প্রতিষ্ঠান ও সংবিধানগুলো পর্যালোচনা করে সেগুলোকে তুরস্কের জন্য গ্রহণ করে। কামালের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনবহিত হওয়ায় জনগণ “আমরা প্রথম খলিফাদের দিনে ফিরে যাচ্ছি” বলে উল্লাস করে।[৬৫] মোস্তফা কামাল তার সংস্কারের স্বার্থে ফেভজি চাকমাক, কাজিম ওজাল্প ও ইসমত ইনানোকে রাজনৈতিক পদ প্রদান করেন। মোস্তফা কামাল একজন দক্ষ সামরিক অধিনায়ক হিসেবে প্রাপ্ত সম্মান কাজে লাগান এবং ১৯৩৮ সালে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারকাজ চালিয়ে যান। এর মাধ্যমে তিনি তুর্কি সমাজকে বিশাল সাম্রাজ্যের একটি মুসলিম অংশ থেকে আধুনিক, গণতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতিতে পরিণত করেন।

অভ্যন্তরীণ নীতি

কামালের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা।[৬৬] তিনি তার অবস্থান এই বলে ব্যক্ত করেন:

| “ | ......পূর্ণ স্বাধীনতার মাধ্যমে আমরা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, বিচারিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক ও সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা বোঝাতে চাই। এগুলোর মধ্যে কোনো একটিতে স্বাধীনতা বঞ্চিত হলে সমগ্র স্বাধীনতাই বিপন্ন বলে বিবেচিত হবে।[৬৭] | ” |

নতুন প্রজাতন্ত্রের আইন, বিচার ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে ব্যাপক সংস্কারকাজে তিনি নেতৃত্ব দেন।

মোস্তফা কামাল প্রাক্তন উসমানীয় সাম্রাজ্য ও নব্য প্রজাতন্ত্রের ভেতরকার পরিবর্তন তুলে ধরার জন্য ব্যানার তৈরী করেন। প্রত্যেক পরিবর্তন একেকটি তীর চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত হয়। এগুলোকে একত্রে কামালবাদী আদর্শ বলা হয়। এই আদর্শ মোস্তফা কামালের চিন্তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।[৬৮] মূলনীতিগুলো বিশ্বরাজনীতিতে নতুন ছিল না তবে তা তুর্কি সমাজে নতুন ছিল। এগুলো তুর্কিদের প্রয়োজন অনুসারে গঠিত হয়েছিল। এর একটি উদাহরণ হল, কামালবাদী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র খ্রীষ্টান রাষ্ট্রগুলো থেকে যথেষ্ট পার্থক্যসূচক ছিল।

রাষ্ট্রের উদ্ভব, ১৯২৩-১৯২৪

মোস্তফা কামালের ব্যক্তিগত জার্নাল ১৯২৩ সালে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে থেকে চালু ছিল। এই জার্নাল থেকে বোঝা যায় যে তিনি জনগণের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করতেন। নতুন প্রজাতন্ত্র গঠনের সময় তুর্কি বিপ্লবীরা কন্সটান্টিনোপল এবং উসমানীয় ঐতিহ্যের পতন এবং দুর্নীতির বিষয়ে অনুধাবন করেন।[৬৯] তারা আঙ্কারাকে দেশের নতুন রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন। এটি আনাতোলিয়ার একটি প্রাদেশিক শহর ছিল। আঙ্কারা স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠে। সংসদ কর্তৃক শাসিত সরকার কামালের আকাঙ্খা ছিল।[৭০] তিনি চাইতেন এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে জাতীয় সংসদ ক্ষমতা সর্বোচ্চ উৎস হবে।[৭০]

পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি তার অবস্থান বদল করেন। রাষ্ট্রে তখন ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন ছিল এবং সংসদ কর্তৃক শাসিত সরকার এই পরিস্থিতির জন্য উপযোগী ছিল না। বিপ্লবীরা প্রাক্তন উসমানীয় আমলের সমর্থক, সেই সাথে কমিউনিজম ও ফেসিজম সমর্থকদের কাছ থেকে ব্যাপক বিরোধীতার সম্মুখীন হন। মোস্তফা কামাল ১৯২০ ও ৩০ এর দশকে এই দুই মতাদর্শ প্রয়োগের ফলাফল প্রত্যক্ষ করেন। তাই তিনি এ দুটিকেই প্রত্যাখ্যান করেন।[৭১] সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানি ও ইতালির মত তিনি তুরস্কে পার্টির শাসনের পক্ষপাতি ছিলেন না।[৭২]

মোস্তফা কামাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জিএনএ নতুন প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্র হয়ে উঠে।[৭৩] নির্বাচন ব্যবস্থা ছিল স্বচ্ছ।[৭৩] এর সদস্যরা তুর্কি সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ও সরকার নির্বাচনের অধিকার সংসদের ছিল। এটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংরক্ষন করত, সেই সাথে নির্বাহী বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ অধিকারও ছিল। ১৯২১ সালের তুরস্কের সংবিধান অনুযায়ী সংসদ এই ক্ষমতা লাভ করে।[৭৩] ১৯২৪ সালের সংবিধানে আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ করা হয়। এই দুই বিভাগের মধ্যে বিচারিক ব্যবস্থার পৃথকীকরণও এর অংশ ছিল। এরপর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মোস্তফা কামাল শক্তিশালী অবস্থান লাভ করেন।

১৯২৪ সালের সংবিধান চালুর পরের বছর ১৯২৫ সালে একদলীয় শাসন চালু হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে গঠিত দল “পিপলস পার্টি” এসময় একমাত্র দল ছিল। ১৯২৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর এর নতুন নাম দেয়া হয় রিপাবলিকান পিপলস পার্টি।

নাগরিক স্বাধীনতা ও খিলাফত, ১৯২৪-১৯২৫

মোস্তফা কামালের রাজনৈতিক সংস্কারের মধ্যে অন্যতম ছিল খিলাফতের বিলোপ সাধন ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা। খিলাফত ছিল সুন্নি মুসলিমদের রাজনৈতিক মতবাদ।[৭৪] সালতানাতের বিলোপ সহজসাধ্য ছিল। এসময় একদিকে প্রজাতন্ত্র অন্যদিকে খলিফার সরকার, দুই বজায় ছিল। কামাল ও ইনানো এ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন।[৭৫] ১৯২২ সালে সালতানাত বিলুপ্তির পর খলিফা দ্বিতীয় আবদুল মজিদ খলিফা নির্বাচিত হন।

খলিফার নিজস্ব কোষাগার ও সামরিক ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত নিজস্ব সেবার ব্যবস্থা ছিল। মোস্তফা কামাল বলেন যে এই ব্যবস্থার কোনো ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বৈধতা নেই। তিনি বিশ্বাস করতেন যে খলিফা বৈদেশিক প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ দাপ্তরিক অনুষ্ঠান ও উৎসবে অংশগ্রহণ করে সুলতানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন।[৭৬] তিনি খলিফার ক্ষমতাকে জিএনএ'এর সাথে একীভূত করতে চাইতেন। ১৯২৪ সালের ১ জানুয়ারি[৭৬] ইনানো, চাকমাক ও ওজাল্প খিলাফতের বিলুপ্তির ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করেন। খলিফা রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না বলে বিবৃতি দেন।[৭৭] ১ মার্চ মোস্তফা কামাল সংসদে বলেন:

| “ | ইসলাম যদি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না হয় তবে এটি উন্নয়ন সাধন করবে.[৭৮] | ” |

১৯২৪ সালের ৩ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফত বিলুপ্ত হয়। খিলাফতের ক্ষমতা জিএনএ'র এর আওতাভুক্ত করা হয়। অন্যান্য মুসলিম জাতিগুলো তুরস্কের এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়।[৭৭] ১৯২৬ সালের মে মাসে কায়রোতে “খিলাফত সম্মেলন” অনুষ্ঠিত হয়। খিলাফতকে “ইসলামের জন্য অত্যাবশ্যকীয়” ঘোষণা করা হয়। তবে এই ঘোষণা বাস্তব প্রয়োগের মুখ দেখেনি।[৭৭]

১৯২৬ ও ১৯৩১ সালে যথাক্রমে মক্কা ও জেরুজালেমে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এগুলো কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে ব্যর্থ হয়।[৭৭] তুরস্ক খিলাফতের পুনপ্রতিষ্ঠাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং মৌলিক অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে। মোস্তফা কামাল ও অন্যান্য সংস্কারবাদীরা তাদের নিজেদের পথে যাত্রা শুরু করেন।[৭৯]

খিলাফতের অবলুপ্তির পর সরকার ও ধর্মীয় কাজের মধ্যে পৃথকীকরণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে মূল হিসেবে ধরা হয়। ১৯২৩ সালে তিনটি ধারার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। তার মধ্যে মাদরাসা ব্যবস্থা যা আরবি, কুরআন এসবের উপর পরিচালিত, তা বহুল প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল ইদাদি ও সুলতানি। এগুলো তানযিমাত যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ হল কলেজ ও বিদেশী ভাষার সংখ্যালঘু বিদ্যালয়। এখানে ছাত্রদেরকে শিক্ষাদানের জন্য আধুনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হত। পুরনো মাদরাসা ব্যবস্থা আধুনিক করা হয়।[৮০] মোস্তফা কামাল প্রথাগত ইসলামিক শিক্ষাপদ্ধতিকে পরিবর্তন করেন।[৮০] শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারকে তিনি তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

| “ | জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা (একীভূতকরণ ও আধুনিকীকরণ) আজকের দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে উৎপাদনশীল কাজ। জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমে আমাদেরকে সফল হতে হবে এবং আমরা সফল হব। একটি জাতির স্বাধীনতা শুধুমাত্র এই পন্থায় আসতে পারে।[৮১] | ” |

১৯২৪ সালের গ্রীষ্মে মোস্তফা কামাল তুরস্কের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য আমেরিকান শিক্ষা সংস্কারক জন ডেওয়েকে আঙ্কারায় আমন্ত্রণ জানান।[৮০] তার শিক্ষা সংস্কার কার্যক্রমে গণস্বাক্ষরতা বৃদ্ধিকে মূল লক্ষ্য ধরা হয়। নাগরিক সংস্কৃতির বিকাশকে সহযোগীতা করার লক্ষ্যে তিনি শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চান। রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়গুলো একটি সাধারণ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে। এটি “শিক্ষার একীভূতকরণ” বলে পরিচিতি পায়।

১৯২৪ সালের ৩ মার্চ শিক্ষাব্যবস্থার একীভূতকরণ আইনের মাধ্যমে বলবত করা হয়। নতুন আইনের অধীনে শিক্ষাকে অধিকমাত্রায় বিস্তৃত করা হয়। এই নতুন প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয়গুলো তাদের পাঠ্যক্রম জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। একই সময় ধর্মীয় বিষয়গুলোকে সরকারের ধর্মীয় বিভাগের আওতাধীনে আনা হয়। শিক্ষাব্যবস্থার একীভূতকরণের পরও তুরস্ক ধর্মীয় বিদ্যালয় চালু ছিল। এগুলো উচ্চশিক্ষার দিকে অগ্রসর হয়। মোস্তফা কামালের মৃত্যুর পর সরকার তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

১৯২৫ সালে মোস্তফা কামাল তুর্কিদেরকে আধুনিক ইউরোপীয় পোশাক পড়তে উৎসাহ দেন[৮২]। দ্বিতীয় মাহমুদের সময় শুরু হওয়া পোশাক সংস্কার কার্যক্রম যাতে মধ্যপ্রাচ্যের প্রথাগত পোশাক ত্যাগ করা হচ্ছিল তাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়াতে তিনি বদ্ধ পরিকর ছিলেন।[৮২] উসমানীয় সাম্রাজ্যের আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে দ্বিতীয় মাহমুদের সময় ১৮২৬ সালে ফেজ ব্যবহার শুরু হয়। মোস্তফা কামাল সর্বপ্রথম সরকারি চাকুরেদের জন্য হ্যাটকে বাধ্যতামূলক করেন।[৮২] তার জীবদ্দশায় শিক্ষার্থী ও সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য পোশাক বিধিমালা প্রণীত হয়। সরকারি চাকরিজীবিদের অনেকেই হ্যাটকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। ১৯২৫ সালে মোস্তফা কামাল একটি জনসমাবেশে তার পানামা হ্যাট পরিধান করেন। হ্যাট সভ্য জাতির পোশাক এটি বোঝাতেই তিনি এমনটা করেন। এই সংস্কারের সর্বশেষ অংশ ছিল পাগড়ির মত ধর্মভিত্তিক পোশাকের পরিবর্তে আধুনিক পশ্চিমা স্যুট ও নেকটাই সেই সাথে হ্যাট পরিধান করা।

মোস্তফা কামাল নারীদের জন্য আধুনিক পোশাককে উৎসাহিত করলেও নারীদের পোশাক কেমন হওয়া উচিত সেই বিষয়ে তিনি মত দেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীরা তাদের নিজস্ব পোশাকের ধরন বেছে নিতে পারবে। বিভিন্ন আলোকচিত্রে তিনি ও তার স্ত্রী লতিফে উশাকগিলকে একসাথে দেখা যায়। এতে তার স্ত্রীকে ইসলামী রীতি অনুযায়ী মাথা ঢেকে রাখা অবস্থায় দেখা যায়। পশ্চিমা পোশাক পরিহিতা নারীদের সাথে তোলা আলোকচিত্রেও মোস্তফা কামালকে দেখা যায়। তবে তার দত্তক কন্যা সাবিহা গাকচেন ও আফেত ইনান ভবিষ্যৎ তুর্কি নারীদের জন্য রোল মডেল হয়ে উঠেন। মোস্তফা কামালের লেখা অনুযায়ী:"নারীদের ধর্মীয় মতে আবৃতকরণ সমস্যার সৃষ্টি করবে না। … মাথা ঢেকে রাখার এই রীতি আমাদের সমাজের মূল্যবোধ ও রীতিবিরুদ্ধ নয়।"[৮৩]

১৯২৫ সালের ৩০ আগস্ট ধর্মীয় চিহ্নের উপর কামালের দৃষ্টিভঙ্গি তার কাস্তামনু বক্তৃতায় বিবৃত হয়। তিনি বলেন:

| “ | জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার সামনে দাঁড়িয়ে আমি তুরস্কের সভ্য সমাজের জনগণকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক লাভের জন্য শেখদের নির্দেশনায় চলতে দিতে পারি না। তুর্কি প্রজাতন্ত্র শেখ, দরবেশ ও অনুসারীদের দেশ হতে পারে না। সর্বোৎকৃষ্ট রীতি হল সভ্যতার রীতি। মানুষ হওয়ার জন্য সভ্যতার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করাই যথেষ্ঠ। দরবেশ প্রথার নেতৃবৃন্দ আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন এবং তাদের খানকাহগুলো গুটিয়ে নেবেন ও স্বীকার করবেন যে তাদের রীতিগুলো পুরনো হয়ে গিয়েছে।[৮৪] | ” |

২ সেপ্টেম্বর সরকার দেশের সকল সূফি কার্যক্রম ও খানকাহসমূহ বন্ধের আদেশ জারি করে। মোস্তফা কামাল খানকাহগুলোকে জাদুঘরে রূপান্তরের আদেশ দেন। সূফিবাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রদর্শন তুরস্কে বেআইনি ঘোষিত হয়। রাজনীতি নিরপেক্ষ সূফিবাদ যা শুধুমাত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকবে, তার অনুমোদন দেয়া হয়।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

খিলাফতের বিলুপ্তি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংস্কার বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। রক্ষণশীল মতাবলম্বীরা এতে নাখোশ হয় এবং কামালবাদী সংস্কারকদের উপর হামলা করে।[৭৭]

কামালের বিরোধীপক্ষ, ১৯২৪-১৯২৭

১৯২৪ সালে কামাল যখন মসুল সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন শেখ সাঈদ বিদ্রোহ সংগঠিত করা শুরু করেন। শেখ সাঈদ ছিলেন একজন ধনী কুর্দি গোত্রীয় ব্যক্তি।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] তিনি নকশবন্দি তরিকার নেতা ছিলেন। তিনি খিলাফতের বিলুপ্তির প্রতিবাদের সাথে পাশ্চাত্য ধাচের নাগরিক আইন, ধর্মীয় রীতির অবলোপন, বহুবিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা ও সিভিল ম্যারেজ রীতিরও প্রতিবাদ করে। তিনি তার অনুসারীদেরকে সরকারের বিরুদ্ধের নীতির বিরুদ্ধে সংগঠিত করেন। ইসলামী আইনের পুনপ্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তার বাহিনী দেশময় ছড়িয়ে পড়ে, সরকারের কার্যালয়গুলো অবরোধ করে ও এলাজিগ ও দিয়ারবাকিরের গুরুত্বপূর্ণ শহরের অভিমুখে যাত্রা করে।[৮৫] সরকারের সদস্যরা শেখ সাঈদের বিদ্রোহকে পাল্টা বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করেন। একে প্রতিরোধ করার জন্য তারা সামরিক পদক্ষেপ নেন। বিদ্রোহকে দমন করার জন্য ১৯২৫ সালের ৪ মার্চ আইন পাশ হয়। এই আইনের ফলে সরকার ব্যতিক্রমী ক্ষমতা লাভ করে সেই সাথে ধ্বংসাত্মক গ্রুপগুলো দমন করা কর্তৃত্ব লাভ করে। ১৯২৯ সালের ৪ মার্চ এটি বিলুপ্ত হয়।

জিএনএ এর অনেক সদস্য এসব পরিবর্তনে অসন্তুষ্ট ছিলেন। রিপাবলিকান পিপলস পার্টির বৈঠকে তারা বিরোধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল উল্লেখ করে নিন্দিত হন। মোস্তফা কামাল তা নিজের দলের ভেতর সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার ভয় প্রকাশ করেন।[৮৬] তিনি এই দলটিকে বাদ না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।[৮৬] পরবর্তীতে নিন্দা প্রস্তাব দলভঙ্গের সুযোগ করে দেয়। কাজিম কারাবেকির তার বন্ধুদের নিয়ে ১৯২৪ সালের ১৭ অক্টোবর এমন একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই নিন্দা মোস্তফা কামালের জন্য আস্থা ভোটে রূপ নেয়। ৮ নভেম্বর ভোটের পর এই নিন্দা প্রত্যাখ্যাত হয়।[৮৬] কামালের দল সংসদে একটি ছাড়া বাকি আসনগুলো লাভ করে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার লাভের পর[৮৬] কামাল বলেন, “তুর্কি জনগণ প্রজাতন্ত্র, সভ্যতা ও প্রগতির পথে যাত্রার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।”[৮৬]

১৯২৪ সালের ১৭ নভেম্বর দলত্যাগীরা প্রগ্রেসিভ রিপাবলিকান পার্টি গঠন করেন। এর ফলে বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু হয়। পিআরপি এর অর্থনৈতিক কর্মসূচি রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের বদলে ব্যক্তি উদ্যোগকে সমর্থন করে। দলের নেতৃবৃন্দ কামালের বিপ্লবী মুলনীতিকে সমর্থন করলেও সাংস্কৃতিক বিল্পব ও ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতির ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে।[৮৭] তারা মোস্তফা কামালের কর্মকাণ্ডের সাথে মৌলিকভাবে দ্বিমত ছিলেন না।[৮৮]

১৯২৬ সালে ইজমিরে মোস্তফা কামালকে হত্যা করার পরিকল্পনা ফাস হয়। খিলাফতের বিলুপ্তির বিপক্ষে অবস্থানকারী একজন প্রাক্তন সাংসদ এর সূত্রপাত করেন। তদন্ত হত্যা পরিকল্পনা থেকে সহিংস কর্মকাণ্ডের হোতাদের দিকে গড়ায়। তবে মূল উদ্দেশ্য ছিল কামালের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরোধীদের চিহ্নিত করা। তদন্তের ফলে কারাবেকিরসহ অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে বিচারের মুখোমুখি হতে হয়। চাভিদ, আহমেদ শুকরু ও ইসমাইল কানবুলাতসহ কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেসের বেশ কয়েকজন নেতা যারা তুর্কি বিপ্লবে দ্বিতীয় সারিতে ছিলেন, দোষী সাব্যস্ত হন। তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।[৮৯] পিআরপি ও শেখ সাঈদের বিদ্রোহী গ্রুপের মধ্যে যোগসাজোশ তদন্তে বের হয়ে আসে। বিচারের ফলে পিআরপিকে বিলুপ্ত করা হয়। ফলে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীতার ধারা ভেঙে পড়ে। মোস্তফা কামাল বলেন, “আমার নশ্বর দেহ ধুলো হয়ে যাবে, কিন্তু তুর্কি প্রজাতন্ত্র চিরকাল টিকে থাকবে”। হত্যাচেষ্টার পর তিনি এই উক্তি করেন।[৯০]

আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা, ১৯২৬-১৯৩০

১৯২৬ সালের পরের বছরগুলোতে কামাল পূর্বতন উসমানীয় সাম্রাজ্যের সময়কার সংস্কার থেকে মৌলিকভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন শুরু করেন।[৯১] ইতিহাসে এই প্রথমবার ইসলামী আইন সেক্যুলার আইন থেকে পৃথক হয় এবং শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করা হয়।[৯১] মোস্তফা কামাল বলেন,

| “ | আমরা অবশ্যই আমাদের ন্যায়বিচার, আইন ও আইনি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেসব বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে যা আমাদের শতাব্দীর উপযোগী নয় কিন্তু আমাদের উপর চেপে বসেছে।[৯২] | ” |

১৯২৬ সালের ১ মার্চ ইতালীয় দন্ডবিধির উপর ভিত্তি করে গঠিত তুরস্কের দন্ডবিধি পাস হয়। সেই বছরের ৪ অক্টোবর ইসলামী আদালতগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। নতুন আইনের প্রতিষ্ঠা সময়সাপেক্ষ ছিল বিধায় কামাল ১৯৩৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এগুলোর অবলুপ্তিকে দীর্ঘায়িত করেন।

উসমানীয় আমলে নারী পুরুষের সামাজিক মেলামেশা নিরুৎসাহিত করা হয়। মোস্তফা কামাল সামাজিক সংস্কার কার্যক্রম খুব দ্রুত শুরু করেন। তার ব্যক্তিগত জার্নাল থেকে একথা বোঝা যায়। তিনি ও তার অধীনস্তরা নারীদের পর্দাপ্রথা ও বাইরের জগতের সাথে তাদের আত্মীকরণের বিষয়ে আলোচনা করেন। এই বিষয়ে তিনি কিভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন তা ১৯১৫ সালের নভেম্বরে তার জার্নালে পাওয়া যায়;

| “ | সামাজিক পরিবর্তনের উপায় হল (১) মাদেরকে শিক্ষিত করা; (২) নারীদেরকে স্বাধীনতা প্রদান; (৩) একজন পুরুষ তার নীতি চিন্তা ও অনুভূতি নারীদের সাথে একই জীবনযাপনের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারে; যেহেতু তাদের ভেতর জন্মগতভাবে আকর্ষণ বিদ্যমান।[৯৩] | ” |

নারীদের স্বাধীনতা প্রদানের জন্য মোস্তফা কামালের নতুন আইনের প্রয়োজন ছিল। এর প্রথম পদক্ষেপ ছিল নারীশিক্ষা। ১৯২৬ সালের ৪ অক্টোবর তুরস্কের সিভিল কোড পাশ হয়। সুইস সিভিল কোডের উপর ভিত্তি করে এটি প্রণীত হয়। নতুন আইনের অধীনে নারীরা উত্তরাধীকার ও তালাকের মত ব্যাপারে পুরুষের সমান হিসেবে গণ্য হয়। মোস্তফা কামালের মতে নারি ও পুরুষের একতার মাধ্যমে সমাজ তার উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে উসমানীয় যুগের মত নারী পুরুষের পৃথকীকরণ থাকলে তার আকাঙ্ক্ষিত প্রগতি অর্জন করা যাবে না।[৯৪] একটি বৈঠকে তিনি বলেন,

| “ | নারীদের প্রতি: আমাদের জন্য শিক্ষার যুদ্ধ জয়লাভ কর তবে তুমি তোমার দেশের জন্য আমাদের চেয়েও বেশি কিছু করতে পারবে। আমি তোমাদেরকেই বলছি। পুরুষদের প্রতি: নারীরা যদি জাতির সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ না করে তবে আমরা কখনোই আমাদের সামগ্রিক উন্নতি অর্জন করতে পারব না। এর ফলে আমাদেরকে পশ্চাৎপদ হয়ে থাকতে হবে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে তাল মেলানো অসম্ভব করে তুলবে।[৯৫] |

” |

১৯২৭ সালে স্টেট আর্ট এন্ড স্কাল্পচার মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদিন ধরে তুরস্কে ইসলামী আদর্শের সাথে মিল রেখে ভাস্কর্যের চর্চা খুবই কম ছিল। কামাল বিশ্বাস করতেন যে সংস্কৃতি হচ্ছে তুর্কি প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি।[৯৬] প্রাক-ইসলামী যুগের তুর্কি সংস্কৃতি গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠে। সেলজুক ও উসমানীয় সভ্যতার পূর্বের তুর্কি সংস্কৃতির উপর জোর দেয়া হয়। লোকসংস্কৃতির উপরও জোর দেয়া হয়।

১৯২৮ সালের বসন্তে মোস্তফা কামাল সমগ্র তুরস্ক থেকে আসা বেশ কয়েকজন ভাষাবিদ ও অধ্যাপকের সাথে আঙ্কারায় বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে তিনি তুর্কি ভাষা লেখার জন্য ল্যাটিন বর্ণমালার উপর ভিত্তি করে নতুন বর্ণমালা গঠনের বিষয়টি উত্থাপিত করেন। এই নতুন বর্ণমালা তুরস্কের স্বাক্ষরতা সমস্যা সমাধানকল্পে পূর্বে ব্যবহৃত আরবি বর্ণমালার স্থলে ব্যবহারের কথা বলা হয়। এজন্য তিন থেকে পাঁচ বছর সময় লাগতে পারে বলে আগত বিশেষজ্ঞরা মত দেন। বলা হয় যে কামাল দৃঢ়তার সাথে উত্তর দেন, “আমরা এটি তিন থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে করব।”[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

পরবর্তী মাসগুলোতে নতুন তুর্কি বর্ণমালার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। এসময় তার বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি নতুন বর্ণমালার বিষয়ে উল্লেখ ক্করেন। ১৯২৮ সালের ১ নভেম্বর নতুন তুর্কি বর্ণমালা চালু ও আরবি বর্ণমালার ব্যবহার বিলুপ্ত করা হয়। এসময় জনগণে ১০ শতাংশ শিক্ষিত ছিল। তুর্কি ভাষায় আরবি বর্ণমালার ব্যবহার শিখতে প্রায় তিন বছর লাগত।[৮০] এসময় প্রচুর আরবি ও ফার্সি শব্দ ব্যবহার করা হত।[৮০] মোস্তফা কামালের প্রচেষ্টায় ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশন ল্যাটিন বর্ণমালার প্রচলনের দায়িত্ব হাতে নেয়।[৮০] এক উসমানীয়-আর্মেনিয়ান ক্যালিগ্রাফার এ ব্যাপারে সহায়তা করে।[৯৭] ১৯২৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর নতুন বর্ণমালা ব্যবহার করে তুরস্কে সর্বপ্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নাগরিকদেরকে নতুন পন্থা শিক্ষাদানের জন্য কামাল নিজে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করেন। তার ধারণা অনুযায়ী নতুন ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই বিস্তার লাভ করে এবং তুরস্কের স্বাক্ষরতার হার দুই বছরের মধ্যে ১০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭০% হয়।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] ১৯৩২ সালের শুরুতে দেশজুড়ে পিপলস হাউস খোলা হয় যাতে ৪ থেকে ৪০ বছরের মধ্যের মানুষেরা নতুন বর্ণমালা শিখতে পারে। কপিরাইট, গণশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক প্রকাশনীর উপর সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাক্ষরতা সংস্কারের জন্য নতুন কপিরাইট আইনে ব্যক্তিগত উদোগে প্রকাশনীকে সাহায্য করা হয়।

মোস্তফা কামাল প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এজন্য ডেওয়ে সম্মানজনক অবস্থান লাভ করেন।[৮০] তুরস্কের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ডেওয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন।[৮০] তিনি বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তুর্কি নারীদেরকে সন্তান প্রতিপালন, পোশাক তৈরী ও গৃহস্থালি কাজের পাশাপাশি ঘরের বাইরে কাজে অংশ নেয়ার জন্যও শিক্ষা দেয়া হয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে রাষ্ট্র কর্তৃক তত্ত্বাবধান করা হয়।[৯৮] তার শিক্ষা কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পিত ছিল যাতে নাগরিকদের দায়িত্ববান হিসেবে গড়ে তোলা যায়।[৮০] দারিদ্র দূরীকরণ ও লিঙ্গ সমতার জন্য শিক্ষাকে ব্যবহার করা হয়।

আধুনিক শিক্ষাকে বিস্তৃত করার জন্য মোস্তফা কামাল গণমাধ্যমকে ব্যবহার করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি দুটি পাঠ্যবই প্রণয়নের সাথে জড়িত ছিলেন। এদুটি হল “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (১৯৩০) ও জিওমেট্রী (১৯৩৭)।

কামালের বিরোধীপক্ষ, ১৯৩০-১৯৩১

১৯৩০ সালের ১১ আগস্ট মোস্তফা কামাল বহুদলীয় ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি আলি ফেতহি ওকয়েরকে নতুন দল গঠন করতে বলেন। নবগঠিত লিবারেল রিপাবলিকান পার্টি দেশজুড়ে সাফল্য লাভ করে। তবে এবারেও এটি আতাতুর্কের সংস্কারের বিরুদ্ধাচারীদের কেন্দ্র হয়ে উঠে, বিশেষত ব্যক্তিজীবনে ধর্মের অবস্থানকে কেন্দ্র করে।

১৯৩০ সালের ২৩ ডিসেম্বর ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়। মেনেমেন শহরে ইসলামী বিদ্রোহী গোষ্ঠী এর সূচনা করে। ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কারের প্রতি একে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১৯৩০ সালের নভেম্বরে আলি ফেতহি ওকয়ের তার দলকে বিলুপ্ত করেন। ১৯৪৫ সালে দীর্ঘস্থায়ী বহুদলীয় ব্যবস্থা শুরু হয়।

| এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সম্প্রসারিত করে উইকিপিডিয়াকে সাহায্য করতে পারেন। |

ব্যক্তিগত জীবন

কামাল আতাতুর্কের নাম চারজন মহিলার সাথে যুক্ত: এলেনি কারিন্তে, ফিকরিয়ে হানিম, দিমিত্রিনা কোভাচেভা[৯৯] এবং লাতিফে উশাকলিগিল। এলেনির সাথে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে খুব কমই জানা যায়, যিনি তাঁর ভালোবাসায় পড়েছিলেন যখন আতাতুর্ক মেসিডোনিয়ার বিটোলায় একজন ছাত্র ছিলেন, কিন্তু এই সম্পর্কটি মেসেডোনীয় লেখক দেয়ান দুকভস্কির একটি নাটককে অনুপ্রাণিত করেছিল, পরবর্তীতে আলেকজান্ডার পপোভস্কি দ্বারা চিত্রায়িত হয়েছিল।[১০০] ফিকরিয়ে আতাতুর্কের নামমাত্র ফুফাতো বোন ছিলেন, যদিও তাঁর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক ছিলেন না (তিনি ছিলেন আতাতুর্কের সৎ বাবা রাগিপ বেগ-এর বোনের মেয়ে)। ফিকরিয়ে আতাতুর্কের সাথে আবেগগতভাবে যুক্ত ছিলেন; আতাতুর্কের প্রতি তাঁর অনুভূতির সম্পূর্ণ সীমা অস্পষ্ট কিন্তু এটা নিশ্চিত যে ফিকরিয়ে তাঁর মিশরীয় স্বামীকে তালাক দিয়ে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসার পর আতাতুর্ক ও তিনি খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি আতাতুর্কের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে আঙ্কারার চানকায়াতে তাঁর সাথে থাকতেন।

যাইহোক ১৯২২ সালে তুর্কি সেনাবাহিনী ইজমিরে প্রবেশ করার পর আতাতুর্কের সঙ্গে লাতিফের সাক্ষাৎ হয় যখন আতাতুর্ক লাতিফের পিতা শিপিং ম্যাগনেট মুয়াম্মার উশাকিজাদের (পরবর্তীতে উশাকলি) বাড়িতে ছিলেন। লাতিফে আতাতুর্কের প্রেমে পড়েছিলেন; এ ক্ষেত্রেও তাঁর সাথে আতাতুর্কের ভালোবাসার সীমা কতটুকু ছিল অজানা, তবে আতাতুর্ক লাতিফের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন: তিনি ছিলেন সর্বনের একজন স্নাতক এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় লন্ডনে ইংরেজিতে অধ্যয়ন করছিলেন। ২৮ জানুয়ারি ১৯২৩ তারিখে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। লাতিফে ফিকরিয়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে চানকায়ের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন; ফিকরিয়ে উচ্ছন্ন হয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটি গাড়িতে করে চলে যান। সরকারি বিবরণ অনুসারে, আতাতুর্ক কর্তৃক তাঁকে উপহার হিসেবে দেওয়া একটি পিস্তল দিয়ে ফিকরিয়ে নিজেকে গুলি করেছিলেন। যাইহোক, এটা গুজব ছিল যে তাঁকে পরিবর্তে খুন করা হয়েছিল।[১০১]

আতাতুর্ক, ফিকরিয়ে ও লাতিফের প্রেমের ত্রিভুজটি আতাতুর্কের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সালিহ বোজোকের একটি পাণ্ডুলিপির বিষয় হয়ে ওঠে, যদিও কর্মটি ২০০৫ সালের আগ পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল।[১০২] লাতিফে সংক্ষিপ্ত ও আক্ষরিক অর্থে নবযুগের তুর্কি নারীদের প্রতিচ্ছবি ছিলেন, তিনি তাঁর স্বামীর সাথে পাশ্চাত্য পোশাকে জনসমক্ষে উপস্থিত হতেন।[১০৩] তবে তাঁদের দাম্পত্য সুখের ছিল না; ঘন ঘন কলহের পর ৫ আগস্ট ১৯২৫-এ দুজনের বিবাহবিচ্ছেদ হয়।[১০৪]

জীবদ্দশায় আতাতুর্ক তেরোজন সন্তানকে দত্তক নিয়েছিলেন: একজন ছেলে এবং বারোজন মেয়ে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন সাবিহা গোকেন, তুরস্কের প্রথম মহিলা পাইলট এবং বিশ্বের প্রথম মহিলা ফাইটার পাইলট।[১০৫]

আতাতুর্কের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।[১০৬] কিছু গবেষক জোর দিয়েছেন যে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতামত পর্যায়ক্রমিক এবং বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত তাঁর ইতিবাচক মতামত ১৯২০ এর দশকের প্রথম দিকে সীমাবদ্ধ ছিল।[১০৭] কিছু তুর্কি সূত্র দাবি করে যে তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন।[১০৮][১০৯][১১০] যাইহোক, অন্যান্য সূত্র অনুসারে, আতাতুর্ক নিজে ছিলেন একজন অজ্ঞেয়বাদী অর্থাৎ অধার্মিক ঈশ্বরবাদী[১১১][১১২] অথবা এমনকি একজন নাস্তিক্যবাদী[১১৩][১১৪][১১৫] যিনি সাধারণভাবে ধর্মবিরোধী ও ইসলাম-বিরোধী ছিলেন।[১১৬][১১৭]

টীকা

- ↑ তুর্কি: Mustafa Kemal Paşa

- ↑ তুর্কি: [mustaˈfa ceˈmal aˈtatyɾc] মুস্তাফা কেমাল্ আতাতুর্ক্

- ↑ এই তুর্কি ব্যক্তিনামের বাংলা প্রতিবর্ণীকৃত বানানটি ‘প্রচলিত’, সঠিক বানান মুস্তাফা কেমাল আতাতুর্ক।

- ↑ তাঁর প্রকৃত জন্মদিন অজানা। ১৯ মে - যেদিন তিনি জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ শুরু করতে ১৯১৯ সালে স্যামসুনে অবতরণ করেছিলেন - দিনটিকে তাঁর প্রতীকী জন্মদিন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটিও দাবি করা হয় যে তিনি ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

- ↑ ১৯৩৪ সালে ডাকনাম আইন জারি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

তথ্যসূত্র

- ↑ Andrew Mango Atatürk: The Biography of the Founder of Modern Turkey, Overlook Press, 2002, আইএসবিএন ৯৭৮-১-৫৮৫৬৭-৩৩৪-৬, [১]

- ↑ ID card from 1934

- ↑ ID card from 1935

- ↑ Cuthell Jr., David Cameron (২০০৯)। "Atatürk, Kemal (Mustafa Kemal)"। Ágoston, Gábor; Masters, Bruce। Encyclopedia of the Ottoman Empire। New York: Facts On File। পৃষ্ঠা 56–60। আইএসবিএন 978-0-8160-6259-1। এলসিসিএন 2008020716। সংগ্রহের তারিখ ২৩ জানুয়ারি ২০২১।

- ↑ "Atatürk, Kemal"

, World Encyclopedia (ইংরেজি ভাষায়), Philip's, ২০১৪, আইএসবিএন 9780199546091, ডিওআই:10.1093/acref/9780199546091.001.0001, সংগ্রহের তারিখ ৯ জুন ২০১৯

, World Encyclopedia (ইংরেজি ভাষায়), Philip's, ২০১৪, আইএসবিএন 9780199546091, ডিওআই:10.1093/acref/9780199546091.001.0001, সংগ্রহের তারিখ ৯ জুন ২০১৯

- ↑ Books, Market House Books Market House (২০০৩), Books, Market House, সম্পাদক, "Atatürk, Kemal", Who's Who in the Twentieth Century (ইংরেজি ভাষায়), Oxford University Press, আইএসবিএন 9780192800916, ডিওআই:10.1093/acref/9780192800916.001.0001, সংগ্রহের তারিখ ৯ জুন ২০১৯

- ↑ Harold Courtenay Armstrong Gray Wolf, Mustafa Kemal: An Intimate Study of a Dictator. page 225

- ↑ EINSTEIN AND ATATURK (Part 1), National Geographic Society Newsroom

- ↑ Zürcher, Turkey: a modern history, 142

- ↑ Mastering Modern World History by Norman Lowe, second edition

- ↑ Türkiye'nin 75 yılı, Tempo Yayıncılık, İstanbul, 1998, pp. 48, 59, 250

- ↑ Sofos, Umut Özkırımlı & Spyros A. (২০০৮)। Tormented by history: nationalism in Greece and Turkey। New York: Columbia University Press। পৃষ্ঠা 167। আইএসবিএন 9780231700528।

- ↑ Toktaş, Şule (২০০৫)। "Citizenship and Minorities: A Historical Overview of Turkey's Jewish Minority"। Journal of Historical Sociology। 18 (4): 394–429। এসটুসিআইডি 59138386। ডিওআই:10.1111/j.1467-6443.2005.00262.x। সংগ্রহের তারিখ ৭ জানুয়ারি ২০১৩।

- ↑ Jongerden, Joost; Verheij, Jelle, সম্পাদকগণ (৩ আগস্ট ২০১২)। Social relations in Ottoman Diyarbekir, 1870–1915। Leiden: Brill। পৃষ্ঠা 300। আইএসবিএন 978-90-04-22518-3।

- ↑ Kieser, Hans-Lukas, সম্পাদক (২০০৬)। Turkey beyond nationalism: towards post-nationalist identities ([Online-Ausg.] সংস্করণ)। London: Tauris। পৃষ্ঠা 45। আইএসবিএন 9781845111410। সংগ্রহের তারিখ ৭ জানুয়ারি ২০১৩।

- ↑ Öktem, Kerem (২০০৮)। "The Nation's Imprint: Demographic Engineering and the Change of Toponymes in Republican Turkey"। European Journal of Turkish Studies (7)। ডিওআই:10.4000/ejts.2243

। সংগ্রহের তারিখ ১৮ জানুয়ারি ২০১৩।

। সংগ্রহের তারিখ ১৮ জানুয়ারি ২০১৩।

- ↑ Aslan, Senem (২৯ ডিসেম্বর ২০০৯)। "Incoherent State: The Controversy over Kurdish Naming in Turkey"। European Journal of Turkish Studies. Social Sciences on Contemporary Turkey (10)। ডিওআই:10.4000/ejts.4142

। সংগ্রহের তারিখ ১৬ জানুয়ারি ২০১৩।

। সংগ্রহের তারিখ ১৬ জানুয়ারি ২০১৩। the Surname Law was meant to foster a sense of Turkishness within society and prohibited surnames that were related to foreign ethnicities and nations

- ↑ "Mustafa Kemal Atatürk'ün Nüfus Hüviyet Cüzdanı. (24.11.1934)"। www.isteataturk.com। সংগ্রহের তারিখ ২৬ জুন ২০১৩।

- ↑ "Turkey commemorates Atatürk on 78th anniversary of his passing"। Hürriyet Daily News (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২১ নভেম্বর ২০১৭।

- ↑ Jayapalan, N. (এপ্রিল ১৯৯৯)। Modern Asia Since 1900 (ইংরেজি ভাষায়)। Atlantic Publishers & Dist। আইএসবিএন 9788171567515।

- ↑ "ATATURK: Creator of Modern Turkey"। www.columbia.edu। সংগ্রহের তারিখ ২২ নভেম্বর ২০১৭।

- ↑ Landau, Jacob M. (১৯৮৪)। Atatürk and the Modernization of Turkey (ইংরেজি ভাষায়)। BRILL। আইএসবিএন 978-9004070707।

- ↑ "Balkan Pact and Turkey" by Assoc. Prof. Dr. Esra S. Değerli

- ↑ Mango, ibid, p. 29, about neighbourhoods of Salonica, cf. Meropi Anastassiadou, Salonique, 1830–1912: une ville ottomane à l'âge des Réformes, Brill, 1997, আইএসবিএন ৯০-০৪-১০৭৯৮-৩, p. 71. (ফরাসি)

- ↑ Cemal Çelebi Granda, Cemal Granda anlatıyor, Pal Medya ve Organizasyon, 2007, আইএসবিএন ৯৭৮-৯৯৪৪-২-০৩০১-২, p.

- ↑ Andrew Mango Atatürk: The Biography of the Founder of Modern Turkey, Overlook Press, 2002, আইএসবিএন ৯৭৮-১-৫৮৫৬৭-৩৩৪-৬, p. 25, p.27ff. – Feyzullah's family is said to have come from the country near Vodina (now Edhessa in western Greek Macedonia). The surname Sofuzade, meaning son of a pious man, suggests that the ancestors of Zübeyde and Ali Rıza had a similar background. Cemil Bozok, son of Salih Bozok, who was a distant cousin of Atatürk and, later, his ADC, claims to have been related to both Ali Rıza's and Zübeyde's families. This would mean that the families of Atatürk's parents were interrelated. Cemil Bozok also notes that his paternal grandfather, Safer Efendi, was of Albanian origin. This may have a bearing on the vexed question of Atatürk's ethnic origin. Atatürk's parents and relatives all used Turkish as their mother tongue. This suggests that some at least of their ancestors had originally come from Turkey, since local Muslims of Albanian and Slav origin who had no ethnic connection with Turkey spoke Albanian, Serbo-Croat or Bulgarian, at least so long as they remained in their native land., But in looks Ataturk resembled local Albanians and Slavs.[...] But there is no evidence that either Ali Riza or Zübeyde was descended from such Turkish nomads. page 28; It is much more likely that Atatürk inherited his looks from his Balkan ancestors.[...] But Albanians and Slavs are likely to have figured among his ancestors.

- ↑ Gershom Scholem, "Doenmeh", Encyclopaedia Judaica, 2nd ed.; Volume 5: Coh-Doz, Macmillan Reference USA, Thomson Gale, 2007, আইএসবিএন ০-০২-৮৬৫৯৩৩-৩, p. 732.

- ↑ Mango, Andrew, Ataturk: the biography of the founder of modern Turkey, (Overlook TP, 2002), p. 27.

- ↑ Lou Giaffo: Albania: eye of the Balkan vortex[পৃষ্ঠা নম্বর প্রয়োজন]

- ↑ ক খ Jackh, Ernest, The Rising Crescent, (Goemaere Press, 2007), p. 31, Turkish mother and Albanian father

- ↑ ক খ Isaac Frederick Marcosson, Turbulent Years, Ayer Publishing, 1969, p. 144.

- ↑ Richmond, Yale, From Da to Yes: understanding the East Europeans, (Intercultural Press Inc., 1995), p. 212.

- ↑ Falih Fırkı Atay, Çankaya: Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar, İstanbul: Betaş, 1984, p. 17. (তুর্কি)

- ↑ Vamik D. Volkan & Norman Itzkowitz, Ölümsüz Atatürk (Immortal Ataturk), Bağlam Yayınları, 1998, আইএসবিএন ৯৭৫-৭৬৯৬-৯৭-৮, p. 37, dipnote no. 6 (Atay, 1980, s. 17)

- ↑ Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam: Mustafa Kemal, Birinci Cilt (1st vol.): 1881–1919, 14th ed., Remzi Kitabevi, 1997, আইএসবিএন ৯৭৫-১৪-০২১২-৩, p. 31. (তুর্কি)

- ↑ Afet Inan, Atatürk hakkında hâtıralar ve belgeler, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1959, p. 8.

- ↑ "Mustafa Kemal Atatürk"। Turkish Embassy website। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৭ আগস্ট ২০০৭।

- ↑ Ali Fuat Cebesoy, Sınıf arkadaşım Atatürk: okul ve genç subaylık hâtıraları, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1967, p. 6. Benim adım Mustafa. Senin adın da Musfata. Arada bir fark olmalı, ne dersin, senin adının sonuna bir de Kemal koyalım.

- ↑ Mango, Atatürk, p. 37.

- ↑ ক খ গ ঘ T. C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları, Türk İstiklâl Harbine Katılan Tümen ve Daha Üst Kademlerdeki Komutanların Biyografileri, Ankara: Genkurmay Başkanlığı Basımevi, 1972, p. 1. (তুর্কি)

- ↑ Mango, ibid, p. 37.

- ↑ ক খ T.C. Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, ibid, p. 2.

- ↑ http://albania.dyndns.org/Presse/2004/01102004.htm "1910, Albania broke a major uprising. Minister of War, Shefqet Mahmut Pasha, was personally involved in its printing. For this purpose decided to call his war headquarters Qemali Mustafa who was known as one of the generals prepared and laid him drafting the plan of operations. Mustafa at this time was in the Fifth Army Headquarters in Salonica."

- ↑ http://www.zeriyt.com/mustafa-ataturku-krijuesi-i-turqise-moderne-t37510.0.html ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৬ আগস্ট ২০১১ তারিখে Mustafa Atatürk had assisted in the military operation in Albania in 1910.

- ↑ "সংরক্ষণাগারভুক্ত অনুলিপি"। ২২ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৭ আগস্ট ২০১২।

- ↑ Enstehung und Ausbau der Königsdiktatur in Albanien, 1912–1939 Von Michael Schmidt-Neke

- ↑ http://www.albislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1137:prezantim-per-librin-kujtime-&catid=580:libri&Itemid=774 "I remember well the meeting very interesting, I had casually with Mustafa Qemali in 1910, at the time, still a mere lieutenant.

- ↑ KUJTIME nga: Eqrem Bej Vlora. Ekrem Bey Vlora, Lebenserinnerungen – Teilband II: 1912–1925

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ Ana Britannica (1987) Vol. 2 (Ami – Avr): Atatürk, Mustafa Kemal. Page: 490.

- ↑ The History of the Italian-Turkish War, William Henry Beehler, page 96

- ↑ ক খ The History of the Italian-Turkish War, William Henry Beehler, page 14

- ↑ Richard C. Hall, The Balkan Wars 1912–1913: Prelude to the First World War, Routledge, 2002, p. 81.

- ↑ Edward J. Erickson, Defeat in Detail: The Ottoman Army in the Balkans, 1912–1913, Praeger, 2003, আইএসবিএন ০-২৭৫-৯৭৮৮৮-৫, p. 255.

- ↑ ক খ Lengyel, They called him Atatürk, 68

- ↑ Kinross, Atatürk: The Rebirth of a Nation, 100

- ↑ "সংরক্ষণাগারভুক্ত অনুলিপি"। ১২ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৭ আগস্ট ২০১২।

- ↑ Mustafa Kemal Pasha's speech on his arrival in Ankara in November 1919

- ↑ Andrew Mango, Atatürk, John Murray, 1999, আইএসবিএন ৯৭৮-০-৭১৯৫-৬৫৯২-২, p. 214.

- ↑ Ahmad, The Making of Modern Turkey, 50

- ↑ В. Шеремет. Босфор. Moscow, 1995, p. 241.

- ↑ editorial staff। "A short history of AA"। Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü। ৯ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১ জানুয়ারি ২০০৮।

Ikdam newspaper dated 9 August 1921, reproducing the dispatches of AA dated 5 August and 6th, 1921, announced that Mustafa Kemal Pasha was promoted to Chief Commander

- ↑ Greco-Turkish wars, Britannica CD 99

- ↑ James, Edwin L. "Kemal Won't Insure Against Massacres," New York Times, 11 September 1922.

- ↑ Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 365

- ↑ Mango, Atatürk, 394

- ↑ Mango, Atatürk, 367

- ↑ Gerd Nonneman, Analyzing Middle East foreign policies and the relationship with Europe, Published 2005 Routledge, p. 204 আইএসবিএন ০-৭১৪৬-৮৪২৭-৯

- ↑ Webster, The Turkey of Atatürk: social process in the Turkish reformation, 245

- ↑ Mango, Atatürk, 391–392

- ↑ ক খ Mango, Atatürk, 362

- ↑ Landau, Atatürk and the Modernization of Turkey, 252

- ↑ Mango, Atatürk, 501

- ↑ ক খ গ Koçak, Cemil (2005) "Parliament Membership during the Single-Party System in Turkey (1925–1945)", European Journal of Turkish Studies

- ↑ John O. Voll: Professor of Islamic history at Georgetown University http://www.nationalinterest.org/Article.aspx?id=13296 ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে

- ↑ Mango, Atatürk, 403

- ↑ ক খ Mango, Atatürk, 401

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ Majid Khadduri (2006) War and peace in the law of Islam, The Lawbook Exchange, Ltd., আইএসবিএন ১-৫৮৪৭৭-৬৯৫-১ page 290-291

- ↑ Mango, Atatürk, 404

- ↑ Eksi, Oktay (১৬ এপ্রিল ২০০৮)। "Paralardaki resimler"। Hurriyet। সংগ্রহের তারিখ ২৪ এপ্রিল ২০০৮।

İsmet Paşa "kurumlaşma" ile neyi kastettiğini de şöyle anlattı:

Biz Cumhuriyeti kurduğumuz zaman onu yaşatıp yaşatamayacağımız en büyük sorun idi. Çünkü Saltanatın ve Hilafetin lağvına karşı olanların sayısı çoktu ve hedefleri de Cumhuriyetti. Cumhuriyetin 10 yaşına bastığını görmek o yüzden önemliydi. Nitekim büyük Atatürk'ün emriyle 10'uncu yıl kutlamaları çok büyük bir bayram oldu. Biz de Cumhuriyetin ve devletin kurumlaştığını göstermeye bundan sonra hep itina ettik... - ↑ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ Wolf-Gazo, John Dewey in Turkey: An Educational Mission, 15–42.

- ↑ Republic Of Turkey Ministry Of National Education। "Atatürk's views on education"। T.C. Government। সংগ্রহের তারিখ ২০ নভেম্বর ২০০৭।

- ↑ ক খ গ İğdemir, Atatürk, 165–170

- ↑ Quoted in Atatürkism, Volume 1 (Istanbul: Office of the Chief of General Staff, 1982), 126.

- ↑ Mango, Atatürk, 435

- ↑ Patrick Kinross, Atatürk, The Rebirth of a Nation, 397

- ↑ ক খ গ ঘ ঙ Mango, Ataturk, 418

- ↑ Weiker, Book Review of Zürcher's "Political Opposition in the Early Turkish Republic: The Progressive Republican Party, 1924–1925", 297–298

- ↑ Mango, Ataturk, 419

- ↑ Touraj Atabaki, Erik Jan Zürcher, 2004, Men of Order: authoritarian modernization under Atatürk and Reza Shah, I.B.Tauris, আইএসবিএন ১-৮৬০৬৪-৪২৬-০, page 207

- ↑ "সংরক্ষণাগারভুক্ত অনুলিপি"। ৫ মে ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৬ এপ্রিল ২০১৯।

- ↑ ক খ Daisy Hilse Dwyer, (1990), "Law and Islam in the Middle East", page 77, আইএসবিএন ৯৭৮-০-৮৯৭৮৯-১৫১-৬

- ↑ Atillasoy, Atatürk : The First President and Founder of the Turkish Republic, 13.

- ↑ Mango, Atatürk, 164

- ↑ Tüfekçi, Universality of Atatürk's philosophy

- ↑ Kinross, Ataturk, The Rebirth of a Nation, p. 343

- ↑ Atillasoy, Atatürk : first president and founder of the Turkish Republic, 15

- ↑ Dundar, Can (২৫ এপ্রিল ২০০৫)। "Türkeş, Atatürk'ün imzasını hatırlattı"। Milliyet (Turkish ভাষায়)।

Atatürk'ün imzasını bir Ermeni güzel yazı hocasının çizdiğini duymuş muydun?

- ↑ Özelli, The Evolution of the Formal Educational System and Its Relation to Economic Growth Policies in the First Turkish Republic, 77–92

- ↑ Atatürk: Eine Biographie, Klaus Kreiser, C.H.Beck, 2011, আইএসবিএন ৩৪০৬৬১৯৭৮৯, p. 80, (Ger.)

- ↑ "Balkan Is Not Dead"। IMDb। ৯ আগস্ট ২০১২। সংগ্রহের তারিখ ১২ নভেম্বর ২০১২।

- ↑ "Atatürk'ün Özel Hayatı"। Atatürk। ২০০৮। ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১২ নভেম্বর ২০১২।

- ↑ Bozdağ, İsmet (২০০৫)। Latife ve Fikriye İki Aşk Arasında Atatürk। Istanbul: Truva Yayınları।

- ↑ Turgut, Pelin (১ জুলাই ২০০৬)। "Turkey in the 21st century: The Legacy Of Mrs Ataturk"। The Independent। UK। ১৮ জুলাই ২০০৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৭।

- ↑ Akhtar, Salman (২০০৮)। The Crescent and the Couch: Cross-Currents Between Islam and Psychoanalysis। Rowman & Littlefield। পৃষ্ঠা 68। আইএসবিএন 978-0-7657-0574-7।

- ↑ Sabiha Gokcen biography, Hargrave Pioneers of Aviation

- ↑ Political Islam in Turkey: Running West, Heading East? Author G. Jenkins, Publisher Springer, 2008, আইএসবিএন ০২৩০৬১২৪৫৮, p. 84.

- ↑ Düzel, Neşe (6 February 2012). "Taha Akyol: Atatürk yargı bağımsızlığını reddediyor"

- ↑ Prof. Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri (Atatürk ve Din Eğitimi, A. Gürtaş, p. 26), Atatürk Research Center, 2007; আইএসবিএন ৯৭৮৯৭৫১৬১১৭৪১

- ↑ Prof. Ethem Ruhi Fığlalı, "Atatürk'ün Din ve Laiklik Anlayışı", Atatürk Research Center, 2012; আইএসবিএন ৯৭৮-৯৭৫-১৬-২৪৯০-১, p. 86

- ↑ Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Ankara 1959, 2. Baskı, II, 66–67; s. 90. III, 70

- ↑ Reşat Kasaba, "Atatürk", The Cambridge history of Turkey: Volume 4: Turkey in the Modern World, Cambridge University Press, 2008; আইএসবিএন ৯৭৮-০-৫২১-৬২০৯৬-৩ p. 163. Retrieved 27 March 2015.

- ↑ Political Islam in Turkey by Gareth Jenkins, Palgrave Macmillan, 2008, p. 84; আইএসবিএন ০২৩০৬১২৪৫৮

- ↑ Atheism, Brief Insights Series by Julian Baggini, Sterling Publishing Company, Inc., 2009 আইএসবিএন ১৪০২৭৬৮৮২৬, p. 106.

- ↑ Islamism: A Documentary and Reference Guide, John Calvert John, Greenwood Publishing Group, 2008 আইএসবিএন ০৩১৩৩৩৮৫৬৬, p. 19.

- ↑ ...Mustafa Kemal Atatürk, founder of the secular Turkish Republic. He said: "I have no religion, and at times I wish all religions at the bottom of the sea..." The Antipodean Philosopher: Interviews on Philosophy in Australia and New Zealand, Graham Oppy, Lexington Books, 2011 আইএসবিএন ০৭৩৯১৬৭৯৩৬, p. 146.

- ↑ Phil Zuckerman, John R. Shook, The Oxford Handbook of Secularism, Oxford University Press, 2017, আইএসবিএন ০১৯৯৯৮৮৪৫৫, p. 167.

- ↑ Tariq Ramadan, Islam and the Arab Awakening, Oxford University Press, 2012, আইএসবিএন ০১৯৯৯৩৩৭৩১, p. 76.