পিকরিক অ্যাসিড

| |||

| |||

| নামসমূহ | |||

|---|---|---|---|

| পছন্দসই ইউপ্যাক নাম

2,4,6-Trinitrophenol[১] | |||

| পদ্ধতিগত ইউপ্যাক নাম

2,4,6-Trinitrobenzenol | |||

| অন্যান্য নাম

Picric acid[১]

Carbazotic acid Phenol trinitrate Picronitric acid Trinitrophenol 2,4,6-Trinitro-1-phenol 2-Hydroxy-1,3,5-trinitrobenzene TNP Melinite Lyddite | |||

| শনাক্তকারী | |||

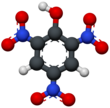

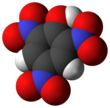

ত্রিমাত্রিক মডেল (জেমল)

|

|||

| সিএইচইবিআই | |||

| সিএইচইএমবিএল | |||

| কেমস্পাইডার | |||

| ড্রাগব্যাংক | |||

| ইসিএইচএ ইনফোকার্ড | ১০০.০০১.৬৯৬ | ||

| ইসি-নম্বর | |||

পাবকেম CID

|

|||

| আরটিইসিএস নম্বর |

| ||

| ইউএনআইআই | |||

কম্পটক্স ড্যাশবোর্ড (EPA)

|

|||

| |||

| |||

| বৈশিষ্ট্য | |||

| C6H3N3O7 | |||

| আণবিক ভর | 229.10 g·mol−1 | ||

| বর্ণ | Colorless to yellow solid | ||

| ঘনত্ব | 1.763 g·cm−3, solid | ||

| গলনাঙ্ক | ১২২.৫ °সে (২৫২.৫ °ফা; ৩৯৫.৬ K) | ||

| স্ফুটনাঙ্ক | > ৩০০ °সে (৫৭২ °ফা; ৫৭৩ K) Detonates | ||

| 12.7 g·L−1 | |||

| বাষ্প চাপ | 1 mmHg (195 °C)[২] | ||

| অম্লতা (pKa) | 0.38 | ||

| -84.34·10−6 cm3/mol | |||

| ঝুঁকি প্রবণতা | |||

| প্রধান ঝুঁকিসমূহ | explosive | ||

ইইউ শ্রেণীবিভাগ (ডিএসডি)

|

|||

| আর-বাক্যাংশ | আর১ আর৪ আর১১ আর২৩ আর২৪ আর২৫ | ||

| এস-বাক্যাংশ | এস২৮ এস৩৫ এস৩৭ এস৪৫ | ||

| এনএফপিএ ৭০৪ | |||

| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | ১৫০ °সে; ৩০২ °ফা; ৪২৩ K [২] | ||

| প্রাণঘাতী ডোজ বা একাগ্রতা (LD, LC): | |||

LDLo (সর্বনিম্ন প্রকাশিত)

|

100 mg/kg (guinea pig, oral) 250 mg/kg (cat, oral) 120 mg/kg (rabbit, oral)[৩] | ||

| যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য অনাবৃতকরণ সীমা (NIOSH): | |||

PEL (অনুমোদনযোগ্য)

|

TWA 0.1 mg/m3 [skin] | ||

REL (সুপারিশকৃত)

|

TWA 0.1 mg/m3 ST 0.3 mg/m3 [skin][২] | ||

IDLH (তাৎক্ষণিক বিপদ

|

75 mg/m3[২] | ||

| বিষ্ফোরক উপাত্ত | |||

| বিস্ফোরণ বেগ | 7,350 m·s−1 at ρ 1.70 | ||

| আপেক্ষিক গুরুত্ব গুণনীয়ক | 1.20 | ||

সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা ছাড়া, পদার্থসমূহের সকল তথ্য-উপাত্তসমূহ তাদের প্রমাণ অবস্থা (২৫ °সে (৭৭ °ফা), ১০০ kPa) অনুসারে দেওয়া হয়েছে। | |||

| তথ্যছক তথ্যসূত্র | |||

পিকরিক এসিড একটি জৈব যৌগ, যার রাসায়নিক সংকেত (O2N)3C6H2OH। এর ইউপ্যাক নাম ২,৪,৬ ট্রাইনাইট্রোফেনল। গ্রিক শব্দ পিকরোস থেকে পিকরিক শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ তিক্ত। তিক্ত স্বাদের কারণেই এর এই নামকরণ। এটি সবচেয়ে অম্লীয় ফেনলগুলোর একটি। অন্যান্য নাইট্রেটযুক্ত জৈব যৌগের মতই পিকরিক এসিড একটি বিস্ফোরক হিসেবে কাজ করে। বিস্ফোরক হিসেবেই মূলত এটি ব্যবহৃত হয়। ঔষধ (অ্যান্টিসেপটিক ও জ্বালাপোড়া নিবারক) এবং ডাই তৈরির ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ বিদ্যমান।

ইতিহাস[সম্পাদনা]

ইয়োহান রুডলফ গৌবার এর আলকেমি সম্পর্কিত রচনায় সর্বপ্রথম পিকরিক এসিডের উল্লেখ দেখা যায়। পশুর শিং, রেশম তন্তু, ইন্ডিগো ডাই ও প্রাকৃতিক রেসিন থেকে এটি সংগ্রহ করা হত। ইন্ডিগো হতে ১৭৭১ সালে পিটার উল্ফে সর্বপ্রথম পিকরিক এসিড সংশ্লেষণ করেন।[৪] জার্মান রসায়নবিদ জুস্টুস ফন লিবিগ পিকরিক এসিডের নাম দেন কোহলেনস্তিকসোফসাউরে (ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদ- এসিড কার্বোজাইরে)। ১৮৪১ সালে ফ্রেঞ্চ রসায়নবিদ জঁ ব্যাপটিস্ট ডুমা সর্বপ্রথম এর নাম দেন পিকরিক এসিড। [৫] ১৮৪১ সালেই ফেনল থেকে এর সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ও সঠিক সংকেত নিরূপণ করা সম্ভব হয়। [৬] ১৭৯৯ সালে ফ্রেঞ্চ রসায়নবিদ জঁ জোসেফ ওয়েল্টার (১৭৬৩-১৮৫২) রেশম তন্তু ও নাইট্রিক এসিডের বিক্রিয়ার মাধ্যমে পিকরিক এসিড উৎপাদন করেন। তিনি এটাও আবিষ্কার করেন, পটাশিয়াম পিকরেট বিস্ফোরণশীল একটি যৌগ। তবে ১৮৩০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা চিন্তা করতে পারেননি, পিকরিক এসিড বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। এর পূর্ব পর্যন্ত তারা মনে করতেন, পিকরিক এসিডের লবণগুলোই শুধু বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব, তবে যৌগটি নিজে এ কাজে ব্যবহার করা যাবে না। [৭] ১৮৭১ সালে হারম্যান স্প্রেঙ্গেল প্রমাণ করেন, পিকরিক এসিড বোমা হিসেবে ফাটানো বা ডিটোনেট করা সম্ভব। অতঃপর সামরিক ক্ষেত্রে এর বহুল ব্যবহার শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনী প্রধান বিস্ফোরক বস্তু হিসেবে পিকরিক এসিড ব্যবহার করতে শুরু করে। ধাতু, আকরিক ও খনিজের বিশ্লেষণী রসায়নে পিকরিক এসিডের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার রয়েছে।

সাধারণ সমরাস্ত্র হিসেবে পিকরিক এসিডকে আগুনের ঝটকা সহ্য করতে সক্ষম বস্তু বিবেচনা করা হতো। এর আগে নাইট্রোগ্লিসারিন ও নাইট্রোসেলুলোজ বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহার করা হতো; তবে আর্টিলারি ব্যারেলে আগুন ধরানোর সময় এগুলো অযাচিতভাবে ফেটে যেত। ১৮৮৫ সালে হারম্যান স্প্রেঙ্গেলের গবেষণার ভিত্তিতে ফ্রেঞ্চ রসায়নবিদ ইউজিন তারপিন কামান দাগানোর কাজে পিকরিক এসিড ব্যবহার প্রবর্তন করেন। ১৮৮৭ সালে ফ্রেঞ্চ সরকার পিকরিক এসিড ও গানকটন মিশিয়ে "মেলিনাইট" নামক যৌগের ব্যবহার শুরু করে। ১৮৮৮ সালে লিড,কেন্টে ব্রিটেন একই রকম যৌগের ব্যবহার শুরু করে। তারা এর নাম দেয় "লিডিট।" জাপানও "শিমোজ পাউডার" নামে পিকরিক এসিড সংমিশ্রণ ব্যবহার শুরু করে। ১৮৯৯ সালে অ্যামোনিয়াম ক্রেসেলাইট ও ট্রাইনাইট্রোট্রোক্রেসলের ব্যবহার শুরু হয়। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে একরাসাইট নামে এর ব্যবহার শুরু হয়। ১৮৯৪ সালের দিকে রাশিয়ায় পিকরিক এসিডের ব্যবহার প্রচলিত হয়। ১৯০৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যামোনিয়াম পিকরেটের ব্যবহার শুরু হয়। ওমদুরমানের যুদ্ধ [৮], দ্বিতীয় বোর যুদ্ধ,[৯] রুশ-জাপান যুদ্ধ [১০] এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পিকরিক এসিডের ব্যবহার শুরু হয়। [১১]

তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]

- ↑ ক খ Nomenclature of Organic Chemistry : IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013 (Blue Book)। Cambridge: The Royal Society of Chemistry। ২০১৪। পৃষ্ঠা 691। আইএসবিএন 978-0-85404-182-4। ডিওআই:10.1039/9781849733069-FP001।

- ↑ ক খ গ ঘ "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards #0515" (ইংরেজি ভাষায়)। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ (NIOSH)।

- ↑ "Picric acid"। স্বাস্থ্য এবং জীবনের জন্য সহসা ঝুঁকিপূর্ণ। National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)।

- ↑ "Philosophical Transactions of the Royal Society of London"। C. Davis, Printer to the Royal Society of London। 31 অক্টোবর, 1772 – Google Books-এর মাধ্যমে। এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:

|তারিখ=(সাহায্য) - ↑ "Annales de chimie et de physique. ser.3:t.2 (1841)."। HathiTrust।

- ↑ "Annales de chimie et de physique"। Gallica। 31 অক্টোবর, 1841। এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:

|তারিখ=(সাহায্য) - ↑ "Annales de chimie et de physique. t.71-72 1809."। HathiTrust।

- ↑ Brown, G.I. (1998) The Big Bang: a History of Explosives Sutton Publishing ISBN 0-7509-1878-0 pp.151–163

- ↑ Wisser, John P. (John Philip) (31 অক্টোবর, 1901)। "The second Boer War, 1899-1900"। Kansas City, Mo. : Hudson-Kimberly Pub. Co. – Internet Archive-এর মাধ্যমে। এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:

|তারিখ=(সাহায্য) - ↑ https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1907/08/18/104992996.pdf

- ↑ Marc Ferro. The Great War. London and New York: Routeladge Classics, p. 98.