কৃষ্ণগহ্বর: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

আফতাবুজ্জামান (আলোচনা | অবদান) অ আফতাবুজ্জামান কৃষ্ণ বিবর কে কৃষ্ণগহ্বর শিরোনামে স্থানান্তর করেছেন: বিবর থেকে কৃষ্ণগহ্বর অতিমাত্রায় ব্যবহৃত। |

আফতাবুজ্জামান (আলোচনা | অবদান) সম্পাদনা সারাংশ নেই |

||

| ১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||

{{সূত্র উন্নতি|date=নভেম্বর ২০১৬}} |

{{সূত্র উন্নতি|date=নভেম্বর ২০১৬}} |

||

{{wikify}} |

{{wikify}} |

||

[[File:Black hole - Messier 87 (cropped).jpg|thumb|275px|[[Type-cD galaxy|অতিবৃহৎ]] [[উপবৃত্তাকার ছায়াপথ]] [[মেসিয়ে ৮৭]] এর কেন্দ্রে অবস্থিত [[অতিভারী |

[[File:Black hole - Messier 87 (cropped).jpg|thumb|275px|[[Type-cD galaxy|অতিবৃহৎ]] [[উপবৃত্তাকার ছায়াপথ]] [[মেসিয়ে ৮৭]] এর কেন্দ্রে অবস্থিত [[অতিভারী কৃষ্ণগহ্বর]]টির ভর সূর্যের ৭০০ কোটি গুণ।<ref>{{cite journal |author=Oldham, L. J. |author2=Auger, M. W. |title= Galaxy structure from multiple tracers - II. M87 from parsec to megaparsec scales |date=March 2016|journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |volume=457 |issue=1 |pages= 421–439|doi=10.1093/mnras/stv2982|arxiv=1601.01323 |bibcode=2016MNRAS.457..421O }} |

||

</ref> ১০ এপ্রিল ২০১৯ সালে [[ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ]] দ্বারা প্রকাশিত প্রথম ছবিতে যা দেখা যাচ্ছে।<ref name="NYT-20190410">{{cite news |last=Overbye |first=Dennis |authorlink=Dennis Overbye |title=Black Hole Picture Revealed for the First Time - Astronomers at last have captured an image of the darkest entities in the cosmos - Comments |url=http://www.nytimes.com/2019/04/10/science/black-hole-picture.html?comments#permid=31473598 |date=10 April 2019 |work=[[The New York Times]] |accessdate=10 April 2019 }}</ref><ref name="APJL-20190410">{{cite journal |author=[[Event Horizon Telescope|The Event Horizon Telescope Collaboration]] |title=First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole |url=https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab0ec7 |date=10 April 2019 |journal=[[The Astrophysical Journal Letters]] |volume=87 |number=1 |accessdate=10 April 2019 }}</ref> ছবিতে |

</ref> ১০ এপ্রিল ২০১৯ সালে [[ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ]] দ্বারা প্রকাশিত প্রথম ছবিতে যা দেখা যাচ্ছে।<ref name="NYT-20190410">{{cite news |last=Overbye |first=Dennis |authorlink=Dennis Overbye |title=Black Hole Picture Revealed for the First Time - Astronomers at last have captured an image of the darkest entities in the cosmos - Comments |url=http://www.nytimes.com/2019/04/10/science/black-hole-picture.html?comments#permid=31473598 |date=10 April 2019 |work=[[The New York Times]] |accessdate=10 April 2019 }}</ref><ref name="APJL-20190410">{{cite journal |author=[[Event Horizon Telescope|The Event Horizon Telescope Collaboration]] |title=First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole |url=https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab0ec7 |date=10 April 2019 |journal=[[The Astrophysical Journal Letters]] |volume=87 |number=1 |accessdate=10 April 2019 }}</ref> ছবিতে কৃষ্ণগহ্বরটির অর্ধচন্দ্রাকার নিঃসরণ বলয় এবং কেন্দ্রীয় ছায়া দেখা যাচ্ছে, যা এর [[ঘটনা দিগন্ত]]ের যথাক্রমে ফোটন বলয় এবং বন্দী ফোটন বিশিষ্ট অঞ্চলের মহাকর্ষীয়ভাবে বিবর্ধিত দৃশ্য। কৃষ্ণগহ্বরের ঘূর্ণনের ফলে এই অর্ধচন্দ্রের মত আকার সৃষ্টি হয়; এবং এই কেন্দ্রীয় ছায়ার ব্যাস ঘটনা দিগন্তের ২.৬ গুণ।<ref name="APJL-20190410" />]] |

||

{{সাধারণ আপেক্ষিকতা পার্শ্বদণ্ড |phenomena}} |

{{সাধারণ আপেক্ষিকতা পার্শ্বদণ্ড |phenomena}} |

||

[[চিত্র:Black hole lensing web.gif|right|frame|alt=Schwarzschild black hole|মহাকর্ষীয় লেন্স প্রভাবের অনুকরণ ([[:File:BlackHole Lensing.gif|বৃহত্তর চলচ্চিত্র]])]] |

[[চিত্র:Black hole lensing web.gif|right|frame|alt=Schwarzschild black hole|মহাকর্ষীয় লেন্স প্রভাবের অনুকরণ ([[:File:BlackHole Lensing.gif|বৃহত্তর চলচ্চিত্র]])]] |

||

'''কৃষ্ণগহ্বর''' বা '''কৃষ্ণ বিবর''' ('''ব্ল্যাক হোল''' নামেও পরিচিত) মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি বিষয়ক একটি বহুল প্রচলিত ধারণা।<ref>{{harvnb|Wald|1984|pp=299–300}}</ref> এই ধারণা অনুযায়ী কৃষ্ণগহ্বর মহাবিশ্বের এমন একটি বস্তু যা এত ঘন সন্নিবিষ্ট বা অতি ক্ষুদ্র আয়তনে এর ভর এত বেশি যে এর [[মহাকর্ষ|মহাকর্ষীয়]] শক্তি কোন কিছুকেই তার ভিতর থেকে বের হতে দেয় না, এমনকি [[তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ|তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণকেও]] (যেমন: আলো) নয়। প্রকৃতপক্ষে এই স্থানে সাধারণ মহাকর্ষীয় বলের মান এত বেশি হয়ে যায় যে এটি মহাবিশ্বের অন্য সকল বলকে অতিক্রম করে। ফলে এ থেকে কোন কিছুই পালাতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম তৎকালীন মহাকর্ষের ধারণার ভিত্তিতে |

'''কৃষ্ণগহ্বর''' বা '''কৃষ্ণ বিবর''' ('''ব্ল্যাক হোল''' নামেও পরিচিত) মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি বিষয়ক একটি বহুল প্রচলিত ধারণা।<ref>{{harvnb|Wald|1984|pp=299–300}}</ref> এই ধারণা অনুযায়ী কৃষ্ণগহ্বর মহাবিশ্বের এমন একটি বস্তু যা এত ঘন সন্নিবিষ্ট বা অতি ক্ষুদ্র আয়তনে এর ভর এত বেশি যে এর [[মহাকর্ষ|মহাকর্ষীয়]] শক্তি কোন কিছুকেই তার ভিতর থেকে বের হতে দেয় না, এমনকি [[তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ|তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণকেও]] (যেমন: আলো) নয়। প্রকৃতপক্ষে এই স্থানে সাধারণ মহাকর্ষীয় বলের মান এত বেশি হয়ে যায় যে এটি মহাবিশ্বের অন্য সকল বলকে অতিক্রম করে। ফলে এ থেকে কোন কিছুই পালাতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম তৎকালীন মহাকর্ষের ধারণার ভিত্তিতে কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি উত্থাপিত হয়।<ref name="wald 1997">{{cite arXiv |last=Wald |first=R. M. |author-link=Robert Wald |title=Gravitational Collapse and Cosmic Censorship |date=1997 |eprint=gr-qc/9710068 |class=gr-qc}}</ref><ref name="NYT-20150607">{{সংবাদ উদ্ধৃতি |শেষাংশ=Overbye |প্রথমাংশ=Dennis |লেখক-সংযোগ=Dennis Overbye |শিরোনাম=Black Hole Hunters |ইউআরএল=http://www.nytimes.com/2015/06/09/science/black-hole-event-horizon-telescope.html |তারিখ=8 June 2015 |কর্ম=[[NASA]] |সংগ্রহের-তারিখ=8 June 2015 }}</ref> |

||

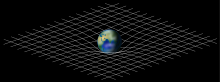

[[সাধারণ আপেক্ষিকতা]]র তত্ত্ব অনুসারে, কৃষ্ণগহ্বর মহাকাশের এমন একটি বিশেষ স্থান যেখান থেকে কোন কিছু, এমনকি আলো পর্যন্ত বের হয়ে আসতে পারে না। এটা তৈরি হয় খুবই বেশি পরিমাণ ঘনত্ব বিশিষ্ট ভর থেকে। কোন অল্প স্থানে খুব বেশি পরিমাণ ভর একত্র হলে সেটা আর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে না। আমরা মহাবিশ্বকে একটি সমতল পৃষ্ঠে কল্পনা করি। মহাবিশ্বকে চিন্তা করুন একটি বিশাল কাপড়ের টুকরো হিসেবে এবং তারপর যদি আপনি কাপড়ের উপর কোন কোন স্থানে কিছু ভারী বস্তু রাখেন তাহলে কি দেখবেন? যেইসব স্থানে ভারি বস্তু রয়েছে সেইসব স্থানের কাপড় একটু নিচু হয়ে গিয়েছে। এই একই বাপারটি ঘটে মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে। যেসব স্থানে ভর অচিন্তনিয় পরিমাণ বেশি সেইসব স্থানে গর্ত হয়ে আছে। এই অসামাণ্য ভর এক স্থানে কুন্ডলিত হয়ে স্থান-কাল বক্রতার সৃষ্টি করে। প্রতিটি গালাক্সির স্থানে স্থানে কম-বেশি কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিতের কথা জানা যায়। সাধারণত বেশীরভাগ গ্যালাক্সিই তার মধ্যস্থ |

[[সাধারণ আপেক্ষিকতা]]র তত্ত্ব অনুসারে, কৃষ্ণগহ্বর মহাকাশের এমন একটি বিশেষ স্থান যেখান থেকে কোন কিছু, এমনকি আলো পর্যন্ত বের হয়ে আসতে পারে না। এটা তৈরি হয় খুবই বেশি পরিমাণ ঘনত্ব বিশিষ্ট ভর থেকে। কোন অল্প স্থানে খুব বেশি পরিমাণ ভর একত্র হলে সেটা আর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে না। আমরা মহাবিশ্বকে একটি সমতল পৃষ্ঠে কল্পনা করি। মহাবিশ্বকে চিন্তা করুন একটি বিশাল কাপড়ের টুকরো হিসেবে এবং তারপর যদি আপনি কাপড়ের উপর কোন কোন স্থানে কিছু ভারী বস্তু রাখেন তাহলে কি দেখবেন? যেইসব স্থানে ভারি বস্তু রয়েছে সেইসব স্থানের কাপড় একটু নিচু হয়ে গিয়েছে। এই একই বাপারটি ঘটে মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে। যেসব স্থানে ভর অচিন্তনিয় পরিমাণ বেশি সেইসব স্থানে গর্ত হয়ে আছে। এই অসামাণ্য ভর এক স্থানে কুন্ডলিত হয়ে স্থান-কাল বক্রতার সৃষ্টি করে। প্রতিটি গালাক্সির স্থানে স্থানে কম-বেশি কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিতের কথা জানা যায়। সাধারণত বেশীরভাগ গ্যালাক্সিই তার মধ্যস্থ কৃষ্ণগহ্বরকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণয়মান। |

||

কৃষ্ণগহ্বর শব্দের অর্থ কালো গর্ত। একে এই নামকরণ করার পেছনে কারণ হল এটি এর নিজের দিকে আসা সকল আলোক রশ্মিকে শুষে নেয়। কৃষ্ণগহ্বর থেকে কোন আলোক বিন্দুই ফিরে আসতে পারে না ঠিক থার্মোডায়নামিক্সের কৃষ্ণ বস্তুর মতো। |

|||

অনেকদিন পর্যন্ত |

অনেকদিন পর্যন্ত কৃষ্ণগহ্বরের কোন প্রত্যক্ষ দর্শন পাওয়া গিয়েছিল না, কারণ এ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে পারে না যেকারণে একে দেখা সম্ভব নয়, কিন্ত এর উপস্থিতির প্রমাণ আমরা পরোক্ষভাবে পেয়েছিলাম। কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিতের প্রমাণ কোন স্থানের তারা নক্ষত্রের গতি এবং দিক দেখে পাওয়া যায়। মহাকাশবিদগণ ১৬ বছর ধরে আশে-পাশের তারামন্ডলীর গতি-বিধি পর্যবেক্ষণ করে গত ২০০৮ সালে প্রমাণ পেয়েছেন অতিমাত্রার ভর বিশিষ্ট একটি কৃষ্ণগহ্বরের যার ভর আমাদের সূর্য থেকে ৪ মিলিয়ন গুন বেশি এবং এটি আমাদের আকাশগঙ্গার মাঝখানে অবস্থিত। |

||

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে [[LIGO|লাইগো]] সংগঠন [[মহাকর্ষীয় তরঙ্গ]]ের [[first observation of gravitational waves|প্রথম প্রত্যক্ষ সনাক্তকরণ]]ের ঘোষণা দেয়, যা ছিল দুটি [[ |

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে [[LIGO|লাইগো]] সংগঠন [[মহাকর্ষীয় তরঙ্গ]]ের [[first observation of gravitational waves|প্রথম প্রত্যক্ষ সনাক্তকরণ]]ের ঘোষণা দেয়, যা ছিল দুটি [[কৃষ্ণগহ্বরের একত্রীভবন]]ের প্রথম পর্যবেক্ষণ।<ref name="PRL-20160211" /> ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১১ টি [[List of gravitational wave observations|মহাকর্ষীয় তারঙ্গিক ঘটনা]] পর্যবেক্ষিত হয়েছে যার মাঝে ১০ টি ঘটনা কৃষ্ণগহ্বরের একত্রীভবনের ফলে এবং ১ টি ঘটনা দ্বৈত [[নিউট্রন তারা একত্রীভবন]]ের ফলে সৃষ্ট।<ref name=2018Dec>[https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2018/12/04/five-surprising-truths-about-black-holes-from-ligo/ Ethan Siegel (4 December 2018) Five Surprising Truths About Black Holes From LIGO]</ref><ref name="ligo list">{{cite web|title=Detection of gravitational waves|url=https://www.ligo.org/detections.php|publisher=[[LIGO]]|accessdate=9 April 2018}}</ref> ২০১৭ সালে [[ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ]] দ্বারা [[মেসিয়ে ৮৭]] ছায়াপথের [[ছায়াপথ কেন্দ্র|কেন্দ্রে]] অবস্থিত [[অতিভারী কৃষ্ণগহ্বর]]ের পর্যবেক্ষণের পর, দীর্ঘ বিশ্লেষণ শেষে ১০ এপ্রিল ২০১৯ সালে প্রথমবারের মত একটি কৃষ্ণবিবর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রত্যক্ষ চিত্র প্রকাশিত হয়।<ref name="APJL-20190410">{{cite journal |author=[[Event Horizon Telescope|The Event Horizon Telescope Collaboration]] |title=First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole |url=https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab0ec7 |date=10 April 2019 |journal=[[The Astrophysical Journal Letters]] |volume=87 |number=1 |accessdate=10 April 2019 }}</ref> |

||

== কৃষ্ণগহ্বর গবেষণার ইতিহাস == |

== কৃষ্ণগহ্বর গবেষণার ইতিহাস == |

||

{{মূল| |

{{মূল|কৃষ্ণগহ্বর গবেষণার ইতিহাস}} |

||

[[চিত্র:Black hole details in bengali version..png|thumb|একটি অ-ঘূর্ণন |

[[চিত্র:Black hole details in bengali version..png|thumb|একটি অ-ঘূর্ণন কৃষ্ণগহ্বরের সাধারণ চিত্রণ।]] |

||

বিপুল পরিমাণ [[ভর]] বিশিষ্ট কোন বস্তু, যার [[মহাকর্ষ|মহাকর্ষের]] প্রভাবে [[আলোক তরঙ্গ]] পর্যন্ত পালাতে পারে না- এ ধারণা সর্বপ্রথম প্রদান করেন ভূতত্ত্ববিদ জন মিচেল (John Michell)। তাঁর লেখা একটি চিঠিতে ১৭৮৩ সালে তিনি [[রয়েল সোসাইটি|রয়েল সোসাইটির]] সদস্য এবং বিজ্ঞানী [[হেনরি ক্যাভেন্ডিস|হেনরি ক্যাভেন্ডিসকে]] (Henry Cavendish) এ সম্পর্কে জানান। |

বিপুল পরিমাণ [[ভর]] বিশিষ্ট কোন বস্তু, যার [[মহাকর্ষ|মহাকর্ষের]] প্রভাবে [[আলোক তরঙ্গ]] পর্যন্ত পালাতে পারে না- এ ধারণা সর্বপ্রথম প্রদান করেন ভূতত্ত্ববিদ জন মিচেল (John Michell)। তাঁর লেখা একটি চিঠিতে ১৭৮৩ সালে তিনি [[রয়েল সোসাইটি|রয়েল সোসাইটির]] সদস্য এবং বিজ্ঞানী [[হেনরি ক্যাভেন্ডিস|হেনরি ক্যাভেন্ডিসকে]] (Henry Cavendish) এ সম্পর্কে জানান। |

||

| ২৬ নং লাইন: | ২৬ নং লাইন: | ||

== ঘটনা দিগন্ত == |

== ঘটনা দিগন্ত == |

||

[[সাধারণ আপেক্ষিকতা]] মতে, ঘটনা দিগন্ত হচ্ছে কোন একটি ঘটনার স্থান-কাল এর সীমানা যার বাইরে অবস্থিত কোন পর্যবেক্ষকের উপর এর কোন প্রভাব পড়ে না। সাধারণ কথায় একে বলা যায় "প্রত্যাবর্তনের শেষ বিন্দু" যেখানে মধ্যাকর্ষন টান এতই শক্তিশালী হয় যে, কোন কণার পক্ষে আর দূরে যাওয়া সম্ভব হয় না। ঘটনা দিগন্ত বিষয়টি মূলত |

[[সাধারণ আপেক্ষিকতা]] মতে, ঘটনা দিগন্ত হচ্ছে কোন একটি ঘটনার স্থান-কাল এর সীমানা যার বাইরে অবস্থিত কোন পর্যবেক্ষকের উপর এর কোন প্রভাব পড়ে না। সাধারণ কথায় একে বলা যায় "প্রত্যাবর্তনের শেষ বিন্দু" যেখানে মধ্যাকর্ষন টান এতই শক্তিশালী হয় যে, কোন কণার পক্ষে আর দূরে যাওয়া সম্ভব হয় না। ঘটনা দিগন্ত বিষয়টি মূলত কৃষ্ণগহ্বর এর সাথে সংযুক্ত। ঘটনা দিগন্তের ভেতর থেকে নিক্ষিপ্ত আলো এর বাইরের পর্যবেক্ষকের কাছে পৌঁছুতে পারে না। একইভাবে, এর বাইরে থেকে আসা কণার গতিও ধীর হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় এবং তা দিগন্ত কে পুরোপুরি অতিক্রম করে না, বরং সময়ের সাথে সাথে এটির লোহিত সরণ বাড়তে থাকে। কণাটি বিরুপ প্রভাব অনুভব করে না এবং একটি সসীম মানের প্রকৃত সময়ে দিগন্ত অতিক্রম করে। |

||

কৃষ্ণগহ্বরের আশেপাশে আরও বিশিষ্ট ধরনের কিছু দিগন্ত যেমন, পরম দিগন্ত এবং আপাত দিগন্ত দেখা যায়। এছাড়া আরও কিছু স্বতন্ত্র ধারণা থেকে প্রাপ্ত কোশি দিগন্ত এবং খুনে দিগন্ত; কাড় দ্রবণ এর ফোটন পরিমন্ডল এবং আর্গো-পরিমন্ডল; বিশ্বতত্ত্ব সংক্রান্ত কণা দিগন্ত ও মহাজাগতিক দিগন্ত; বিচ্ছিন্ন দিগন্ত এবং গতিশীল দিগন্ত কৃষ্ণবিবরের গবেষনায় গুরুত্বপুর্ন। |

|||

বিষ্ফোরণ। |

বিষ্ফোরণ। |

||

== |

== কৃষ্ণগহ্বরের গঠন == |

||

স্বাভাবিকভাবে কোনো একটি নক্ষত্র চুপসে গেলে |

স্বাভাবিকভাবে কোনো একটি নক্ষত্র চুপসে গেলে কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়। তবে নক্ষত্রগুলোর ভর হয় অনেক। আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র সূর্যের বিস্তৃতি প্রায় 1300000000 km এবং এর ভর প্রায় 2000000000000000000000000000000 kg অথবা 2×10^30 kg এর কাছাকাছি। নক্ষত্রগুলোর অস্বাভাবিক ভরের জন্য এদের মধ্যাকর্ষণও অনেক। কেননা আমরা জানি মধ্যাকর্ষনের সাথে ভরের একটি অনন্য সম্পর্ক রয়েছে। কারণঃ |

||

F=Gm1m2/r^2 …………(2) |

F=Gm1m2/r^2 …………(2) |

||

| ৩৮ নং লাইন: | ৩৮ নং লাইন: | ||

এটি নিউটনের মধ্যাকর্ষন সূত্র। এখানে G এর মান ধ্রুবক। G= 6.67428×10^-11 যা খুব ছোট। যাই হোক, যখন তুমি m1m2 তে সূর্য এবং পৃথিবীর ভর রাখবে এবং r তাদের মধ্যবর্তী দুরত্ব হলে এদের মধ্যে আকর্ষন মান হবেঃ 3.76×10^22N । |

এটি নিউটনের মধ্যাকর্ষন সূত্র। এখানে G এর মান ধ্রুবক। G= 6.67428×10^-11 যা খুব ছোট। যাই হোক, যখন তুমি m1m2 তে সূর্য এবং পৃথিবীর ভর রাখবে এবং r তাদের মধ্যবর্তী দুরত্ব হলে এদের মধ্যে আকর্ষন মান হবেঃ 3.76×10^22N । |

||

যখন নক্ষত্রের বাইরের তাপমাত্রার চাপে ভেতরের মধ্যাকর্ষন বাড়তে থাকে তখন, তখন সেই বলের কারণে নক্ষত্র চুপসে যেতে শুরু করে। সব ভর একটি বিন্দুতে পতিত হতে শুরু করে। এটি ধীরে ধীরে ছোট এবং অধিক ঘনত্বে আসতে শুরু করে এবং এক সময় সমস্ত ভর একটি ছোট্ট বিন্দুতে ভিড় করে যার নাম সিঙ্গুলারিটি। |

যখন নক্ষত্রের বাইরের তাপমাত্রার চাপে ভেতরের মধ্যাকর্ষন বাড়তে থাকে তখন, তখন সেই বলের কারণে নক্ষত্র চুপসে যেতে শুরু করে। সব ভর একটি বিন্দুতে পতিত হতে শুরু করে। এটি ধীরে ধীরে ছোট এবং অধিক ঘনত্বে আসতে শুরু করে এবং এক সময় সমস্ত ভর একটি ছোট্ট বিন্দুতে ভিড় করে যার নাম সিঙ্গুলারিটি। |

||

সব চুপসে পড়া নক্ষত্রই কিন্তু |

সব চুপসে পড়া নক্ষত্রই কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়না। কৃষ্ণগহ্বর হবে কিনা তা নির্ভর করে তার ভরের উপর। যাই হোক, কৃষ্ণগহ্বর হতে হলে নক্ষত্রকে বা বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধে আসতে হবে। নিচে সমীকরণটি দেওয়া হলো যার সাহায্যে আমরা নির্ণয় করতে পারি কৃষ্ণগহ্বর হতে হলে কোনো বস্তু বা নক্ষত্রের ব্যাসার্ধে আসা দরকারঃ |

||

Rs=2GM/c^2 ………………………………(3) |

Rs=2GM/c^2 ………………………………(3) |

||

যেখানে M বস্তু বা নক্ষত্রটির ভর। G মহাকর্ষিয় ধ্রুবক। C আলোর বেগ। |

যেখানে M বস্তু বা নক্ষত্রটির ভর। G মহাকর্ষিয় ধ্রুবক। C আলোর বেগ। |

||

| ১১১ নং লাইন: | ১১১ নং লাইন: | ||

{{কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ}} |

{{কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ}} |

||

[[বিষয়শ্রেণী: |

[[বিষয়শ্রেণী:কৃষ্ণগহ্বর]] |

||

[[বিষয়শ্রেণী:ছায়াপথ]] |

[[বিষয়শ্রেণী:ছায়াপথ]] |

||

[[বিষয়শ্রেণী:আপেক্ষিক তত্ত্ব]] |

[[বিষয়শ্রেণী:আপেক্ষিক তত্ত্ব]] |

||

০০:০৬, ১২ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ

উইকিপিডিয়ার জন্য মানসম্মত অবস্থায় আনতে এই নিবন্ধ বা অনুচ্ছেদের উইকিকরণ প্রয়োজন। অনুগ্রহ করে সম্পর্কিত আন্তঃসংযোগ প্রয়োগের মাধ্যমে নিবন্ধের উন্নয়নে সহায়তা করুন। |

| সাধারণ আপেক্ষিকতা |

|---|

| বিষয়ের উপর একটি ধারাবাহিকের অংশ |

|

|

|

কৃষ্ণগহ্বর বা কৃষ্ণ বিবর (ব্ল্যাক হোল নামেও পরিচিত) মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি বিষয়ক একটি বহুল প্রচলিত ধারণা।[৪] এই ধারণা অনুযায়ী কৃষ্ণগহ্বর মহাবিশ্বের এমন একটি বস্তু যা এত ঘন সন্নিবিষ্ট বা অতি ক্ষুদ্র আয়তনে এর ভর এত বেশি যে এর মহাকর্ষীয় শক্তি কোন কিছুকেই তার ভিতর থেকে বের হতে দেয় না, এমনকি তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণকেও (যেমন: আলো) নয়। প্রকৃতপক্ষে এই স্থানে সাধারণ মহাকর্ষীয় বলের মান এত বেশি হয়ে যায় যে এটি মহাবিশ্বের অন্য সকল বলকে অতিক্রম করে। ফলে এ থেকে কোন কিছুই পালাতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম তৎকালীন মহাকর্ষের ধারণার ভিত্তিতে কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি উত্থাপিত হয়।[৫][৬]

সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুসারে, কৃষ্ণগহ্বর মহাকাশের এমন একটি বিশেষ স্থান যেখান থেকে কোন কিছু, এমনকি আলো পর্যন্ত বের হয়ে আসতে পারে না। এটা তৈরি হয় খুবই বেশি পরিমাণ ঘনত্ব বিশিষ্ট ভর থেকে। কোন অল্প স্থানে খুব বেশি পরিমাণ ভর একত্র হলে সেটা আর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে না। আমরা মহাবিশ্বকে একটি সমতল পৃষ্ঠে কল্পনা করি। মহাবিশ্বকে চিন্তা করুন একটি বিশাল কাপড়ের টুকরো হিসেবে এবং তারপর যদি আপনি কাপড়ের উপর কোন কোন স্থানে কিছু ভারী বস্তু রাখেন তাহলে কি দেখবেন? যেইসব স্থানে ভারি বস্তু রয়েছে সেইসব স্থানের কাপড় একটু নিচু হয়ে গিয়েছে। এই একই বাপারটি ঘটে মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে। যেসব স্থানে ভর অচিন্তনিয় পরিমাণ বেশি সেইসব স্থানে গর্ত হয়ে আছে। এই অসামাণ্য ভর এক স্থানে কুন্ডলিত হয়ে স্থান-কাল বক্রতার সৃষ্টি করে। প্রতিটি গালাক্সির স্থানে স্থানে কম-বেশি কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিতের কথা জানা যায়। সাধারণত বেশীরভাগ গ্যালাক্সিই তার মধ্যস্থ কৃষ্ণগহ্বরকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণয়মান।

কৃষ্ণগহ্বর শব্দের অর্থ কালো গর্ত। একে এই নামকরণ করার পেছনে কারণ হল এটি এর নিজের দিকে আসা সকল আলোক রশ্মিকে শুষে নেয়। কৃষ্ণগহ্বর থেকে কোন আলোক বিন্দুই ফিরে আসতে পারে না ঠিক থার্মোডায়নামিক্সের কৃষ্ণ বস্তুর মতো।

অনেকদিন পর্যন্ত কৃষ্ণগহ্বরের কোন প্রত্যক্ষ দর্শন পাওয়া গিয়েছিল না, কারণ এ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে পারে না যেকারণে একে দেখা সম্ভব নয়, কিন্ত এর উপস্থিতির প্রমাণ আমরা পরোক্ষভাবে পেয়েছিলাম। কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিতের প্রমাণ কোন স্থানের তারা নক্ষত্রের গতি এবং দিক দেখে পাওয়া যায়। মহাকাশবিদগণ ১৬ বছর ধরে আশে-পাশের তারামন্ডলীর গতি-বিধি পর্যবেক্ষণ করে গত ২০০৮ সালে প্রমাণ পেয়েছেন অতিমাত্রার ভর বিশিষ্ট একটি কৃষ্ণগহ্বরের যার ভর আমাদের সূর্য থেকে ৪ মিলিয়ন গুন বেশি এবং এটি আমাদের আকাশগঙ্গার মাঝখানে অবস্থিত।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে লাইগো সংগঠন মহাকর্ষীয় তরঙ্গের প্রথম প্রত্যক্ষ সনাক্তকরণের ঘোষণা দেয়, যা ছিল দুটি কৃষ্ণগহ্বরের একত্রীভবনের প্রথম পর্যবেক্ষণ।[৭] ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১১ টি মহাকর্ষীয় তারঙ্গিক ঘটনা পর্যবেক্ষিত হয়েছে যার মাঝে ১০ টি ঘটনা কৃষ্ণগহ্বরের একত্রীভবনের ফলে এবং ১ টি ঘটনা দ্বৈত নিউট্রন তারা একত্রীভবনের ফলে সৃষ্ট।[৮][৯] ২০১৭ সালে ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ দ্বারা মেসিয়ে ৮৭ ছায়াপথের কেন্দ্রে অবস্থিত অতিভারী কৃষ্ণগহ্বরের পর্যবেক্ষণের পর, দীর্ঘ বিশ্লেষণ শেষে ১০ এপ্রিল ২০১৯ সালে প্রথমবারের মত একটি কৃষ্ণবিবর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রত্যক্ষ চিত্র প্রকাশিত হয়।[৩]

কৃষ্ণগহ্বর গবেষণার ইতিহাস

বিপুল পরিমাণ ভর বিশিষ্ট কোন বস্তু, যার মহাকর্ষের প্রভাবে আলোক তরঙ্গ পর্যন্ত পালাতে পারে না- এ ধারণা সর্বপ্রথম প্রদান করেন ভূতত্ত্ববিদ জন মিচেল (John Michell)। তাঁর লেখা একটি চিঠিতে ১৭৮৩ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য এবং বিজ্ঞানী হেনরি ক্যাভেন্ডিসকে (Henry Cavendish) এ সম্পর্কে জানান। ১৭৯৬ সালে গণিতবিদ পিয়েরে সিমন ল্যাপলেস একই মতবাদ প্রদান করেন তাঁর Exposition du système du Monde বইয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণগুলোতে এ সম্পর্কিত ধারণা রাখা হয় নি। কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কিত এ ধরনের মতামত ঊনবিংশ শতাব্দিতে প্রকটভাবে উপেক্ষিত হয়। কারণ আলোর মতো ভরহীন তরঙ্গ কিভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে সেটা বোধগম্য ছিল না।

সাধারণ আপেক্ষিকতা

১৯১৫ সালে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব উন্নিত করেন। এর আগেই আলোর গতিকে মধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবিত করতে পারার ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়েছিল। কয়েক মাস পরে কার্ল শোয়ার্জসচাইল্ড আইনস্টাইন ফিল্ড ইকুয়েশনের একটি সমাধান বের করেন যেটি বিন্দু ভর এবং গোলীয় ভরের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র বর্ণনা করে। এরপর বিজ্ঞানী হেন্ডরিক লরেঞ্জের ছাত্র জোহাননেস ড্রোস্ট স্বাধীনভাবে বিন্দু ভরের ক্ষেত্রে একই সমাধান প্রদান করেন এবং এর ধর্ম সম্পর্কে আরো বিস্তারিত প্রকাশ করেন। এই সমাধানের একটি বিচিত্র আচরণ ছিল।

ঘটনা দিগন্ত

সাধারণ আপেক্ষিকতা মতে, ঘটনা দিগন্ত হচ্ছে কোন একটি ঘটনার স্থান-কাল এর সীমানা যার বাইরে অবস্থিত কোন পর্যবেক্ষকের উপর এর কোন প্রভাব পড়ে না। সাধারণ কথায় একে বলা যায় "প্রত্যাবর্তনের শেষ বিন্দু" যেখানে মধ্যাকর্ষন টান এতই শক্তিশালী হয় যে, কোন কণার পক্ষে আর দূরে যাওয়া সম্ভব হয় না। ঘটনা দিগন্ত বিষয়টি মূলত কৃষ্ণগহ্বর এর সাথে সংযুক্ত। ঘটনা দিগন্তের ভেতর থেকে নিক্ষিপ্ত আলো এর বাইরের পর্যবেক্ষকের কাছে পৌঁছুতে পারে না। একইভাবে, এর বাইরে থেকে আসা কণার গতিও ধীর হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় এবং তা দিগন্ত কে পুরোপুরি অতিক্রম করে না, বরং সময়ের সাথে সাথে এটির লোহিত সরণ বাড়তে থাকে। কণাটি বিরুপ প্রভাব অনুভব করে না এবং একটি সসীম মানের প্রকৃত সময়ে দিগন্ত অতিক্রম করে।

কৃষ্ণগহ্বরের আশেপাশে আরও বিশিষ্ট ধরনের কিছু দিগন্ত যেমন, পরম দিগন্ত এবং আপাত দিগন্ত দেখা যায়। এছাড়া আরও কিছু স্বতন্ত্র ধারণা থেকে প্রাপ্ত কোশি দিগন্ত এবং খুনে দিগন্ত; কাড় দ্রবণ এর ফোটন পরিমন্ডল এবং আর্গো-পরিমন্ডল; বিশ্বতত্ত্ব সংক্রান্ত কণা দিগন্ত ও মহাজাগতিক দিগন্ত; বিচ্ছিন্ন দিগন্ত এবং গতিশীল দিগন্ত কৃষ্ণবিবরের গবেষনায় গুরুত্বপুর্ন। বিষ্ফোরণ।

কৃষ্ণগহ্বরের গঠন

স্বাভাবিকভাবে কোনো একটি নক্ষত্র চুপসে গেলে কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়। তবে নক্ষত্রগুলোর ভর হয় অনেক। আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র সূর্যের বিস্তৃতি প্রায় 1300000000 km এবং এর ভর প্রায় 2000000000000000000000000000000 kg অথবা 2×10^30 kg এর কাছাকাছি। নক্ষত্রগুলোর অস্বাভাবিক ভরের জন্য এদের মধ্যাকর্ষণও অনেক। কেননা আমরা জানি মধ্যাকর্ষনের সাথে ভরের একটি অনন্য সম্পর্ক রয়েছে। কারণঃ

F=Gm1m2/r^2 …………(2)

এটি নিউটনের মধ্যাকর্ষন সূত্র। এখানে G এর মান ধ্রুবক। G= 6.67428×10^-11 যা খুব ছোট। যাই হোক, যখন তুমি m1m2 তে সূর্য এবং পৃথিবীর ভর রাখবে এবং r তাদের মধ্যবর্তী দুরত্ব হলে এদের মধ্যে আকর্ষন মান হবেঃ 3.76×10^22N । যখন নক্ষত্রের বাইরের তাপমাত্রার চাপে ভেতরের মধ্যাকর্ষন বাড়তে থাকে তখন, তখন সেই বলের কারণে নক্ষত্র চুপসে যেতে শুরু করে। সব ভর একটি বিন্দুতে পতিত হতে শুরু করে। এটি ধীরে ধীরে ছোট এবং অধিক ঘনত্বে আসতে শুরু করে এবং এক সময় সমস্ত ভর একটি ছোট্ট বিন্দুতে ভিড় করে যার নাম সিঙ্গুলারিটি। সব চুপসে পড়া নক্ষত্রই কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়না। কৃষ্ণগহ্বর হবে কিনা তা নির্ভর করে তার ভরের উপর। যাই হোক, কৃষ্ণগহ্বর হতে হলে নক্ষত্রকে বা বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধে আসতে হবে। নিচে সমীকরণটি দেওয়া হলো যার সাহায্যে আমরা নির্ণয় করতে পারি কৃষ্ণগহ্বর হতে হলে কোনো বস্তু বা নক্ষত্রের ব্যাসার্ধে আসা দরকারঃ Rs=2GM/c^2 ………………………………(3) যেখানে M বস্তু বা নক্ষত্রটির ভর। G মহাকর্ষিয় ধ্রুবক। C আলোর বেগ। এই ব্যাসার্ধ পরিমাপের সূত্রটির মান Schwarzschild radius, পদার্থবিজ্ঞানী Karl Schwarzschild এই সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন ১৯১৬ সালে। তাঁর নাম অনুসারে এর নাম রাখা হয়।

আরো দেখুন

টীকা

তথ্যসূত্র

- ↑ Oldham, L. J.; Auger, M. W. (মার্চ ২০১৬)। "Galaxy structure from multiple tracers - II. M87 from parsec to megaparsec scales"। Monthly Notices of the Royal Astronomical Society। 457 (1): 421–439। arXiv:1601.01323

। ডিওআই:10.1093/mnras/stv2982। বিবকোড:2016MNRAS.457..421O।

। ডিওআই:10.1093/mnras/stv2982। বিবকোড:2016MNRAS.457..421O।

- ↑ Overbye, Dennis (১০ এপ্রিল ২০১৯)। "Black Hole Picture Revealed for the First Time - Astronomers at last have captured an image of the darkest entities in the cosmos - Comments"। The New York Times। সংগ্রহের তারিখ ১০ এপ্রিল ২০১৯।

- ↑ ক খ গ The Event Horizon Telescope Collaboration (১০ এপ্রিল ২০১৯)। "First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole"। The Astrophysical Journal Letters। 87 (1)। সংগ্রহের তারিখ ১০ এপ্রিল ২০১৯।

- ↑ Wald 1984, পৃ. 299–300

- ↑ Wald, R. M. (১৯৯৭)। "Gravitational Collapse and Cosmic Censorship"। arXiv:gr-qc/9710068

[gr-qc]।

[gr-qc]।

- ↑ Overbye, Dennis (৮ জুন ২০১৫)। "Black Hole Hunters"। NASA। সংগ্রহের তারিখ ৮ জুন ২০১৫।

- ↑ উদ্ধৃতি ত্রুটি:

<ref>ট্যাগ বৈধ নয়;PRL-20160211নামের সূত্রটির জন্য কোন লেখা প্রদান করা হয়নি - ↑ Ethan Siegel (4 December 2018) Five Surprising Truths About Black Holes From LIGO

- ↑ "Detection of gravitational waves"। LIGO। সংগ্রহের তারিখ ৯ এপ্রিল ২০১৮।

আরো পড়ুন

জনপ্রিয় পাঠ

- Ferguson, Kitty (১৯৯১)। Black Holes in Space-Time। Watts Franklin। আইএসবিএন 0-531-12524-6।

- হকিং, স্টিফেন (১৯৮৮)। আ ব্রিফ হিস্টরি অফ টাইম। Bantam Books, Inc। আইএসবিএন 0-553-38016-8।

- হকিং, স্টিফেন; পেনরোজ, রজার (১৯৯৬)। The Nature of Space and Time। Princeton University Press। আইএসবিএন 0-691-03791-4।

- Melia, Fulvio (২০০৩)। The Black Hole at the Center of Our Galaxy। Princeton U Press। আইএসবিএন 978-0-691-09505-9।

- Melia, Fulvio (২০০৩)। The Edge of Infinity. Supermassive Black Holes in the Universe। Cambridge U Press। আইএসবিএন 978-0-521-81405-8।

- Pickover, Clifford (১৯৯৮)। Black Holes: A Traveler's Guide। Wiley, John & Sons, Inc। আইএসবিএন 0-471-19704-1।

- থর্ন, কিপ এস. (১৯৯৪)। Black Holes and Time Warps। Norton, W. W. & Company, Inc। আইএসবিএন 0-393-31276-3।

- Wheeler, J. Craig (২০০৭)। Cosmic Catastrophes (2nd সংস্করণ)। Cambridge University Press। আইএসবিএন 0-521-85714-7।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবই এবং মনোগ্রাফ

- Carroll, Sean M. (২০০৪)। Spacetime and Geometry। Addison Wesley। আইএসবিএন 0-8053-8732-3।, the lecture notes on which the book was based are available for free from Sean Carroll's website.

- Carter, B. (১৯৭৩)। "Black hole equilibrium states"। DeWitt, B. S.; DeWitt, C.। Black Holes।

- চন্দ্রশেখর, সুব্রহ্মণ্যন (১৯৯৯)। Mathematical Theory of Black Holes। Oxford University Press। আইএসবিএন 0-19-850370-9।

- Frolov, V. P.; Novikov, I. D. (১৯৯৮)। "Black hole physics"।

- Frolov, Valeri P.; Zelnikov, Andrei (২০১১)। Introduction to Black Hole Physics। Oxford: Oxford University Press। Zbl 1234.83001। আইএসবিএন 978-0-19-969229-3।

- হকিং, এস. ডব্লিউ.; Ellis, G. F. R. (১৯৭৩)। Large Scale Structure of space time। Cambridge University Press। আইএসবিএন 0-521-09906-4।

- Melia, Fulvio (২০০৭)। The Galactic Supermassive Black Hole। Princeton U Press। আইএসবিএন 978-0-691-13129-0।

- Misner, Charles; Thorne, Kip S.; Wheeler, John (১৯৭৩)। Gravitation। W. H. Freeman and Company। আইএসবিএন 0-7167-0344-0।

- Taylor, Edwin F.; হুইলার, জন আর্চিবল্ড (২০০০)। Exploring Black Holes। Addison Wesley Longman। আইএসবিএন 0-201-38423-X।

- Wald, Robert M. (১৯৮৪)। General Relativity। University of Chicago Press। আইএসবিএন 978-0-226-87033-5।

- Wald, Robert M. (১৯৯২)। Space, Time, and Gravity: The Theory of the Big Bang and Black Holes। University of Chicago Press। আইএসবিএন 0-226-87029-4।

- Black holes Teviet Creighton, Richard H. Price Scholarpedia 3(1):4277. doi:10.4249/scholarpedia.4277

পর্যালোচনা কাগজপত্র

- Gallo, Elena; Marolf, Donald (২০০৯)। "Resource Letter BH-2: Black Holes"। American Journal of Physics। 77 (4): 294। arXiv:0806.2316

। ডিওআই:10.1119/1.3056569। বিবকোড:2009AmJPh..77..294G।

। ডিওআই:10.1119/1.3056569। বিবকোড:2009AmJPh..77..294G। - Hughes, Scott A. (২০০৫)। "Trust but verify: The case for astrophysical black holes"। arXiv:hep-ph/0511217

। Lecture notes from 2005 SLAC Summer Institute.

। Lecture notes from 2005 SLAC Summer Institute.

বহিঃসংযোগ

- বিবিসির ইন আওয়ার টাইম-এ Black Holes

- Stanford Encyclopedia of Philosophy: "Singularities and Black Holes" by Erik Curiel and Peter Bokulich.

- Black Holes: Gravity's Relentless Pull—Interactive multimedia Web site about the physics and astronomy of black holes from the Space Telescope Science Institute

- ESA's Black Hole Visualization

- Frequently Asked Questions (FAQs) on Black Holes

- "Schwarzschild Geometry"

- Hubble site

- ভিডিও

- 16-year-long study tracks stars orbiting Milky Way black hole

- Movie of Black Hole Candidate from Max Planck Institute

- Nature.com 2015-04-20 3D simulations of colliding black holes

- Computer visualisation of the signal detected by LIGO

- Two Black Holes Merge into One (based upon the signal GW150914

টেমপ্লেট:Black holes টেমপ্লেট:Relativity টেমপ্লেট:String theory topics